DIE JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG DES VEREINS FÜR DEUTSCHES KUNSTGEWERBE 87

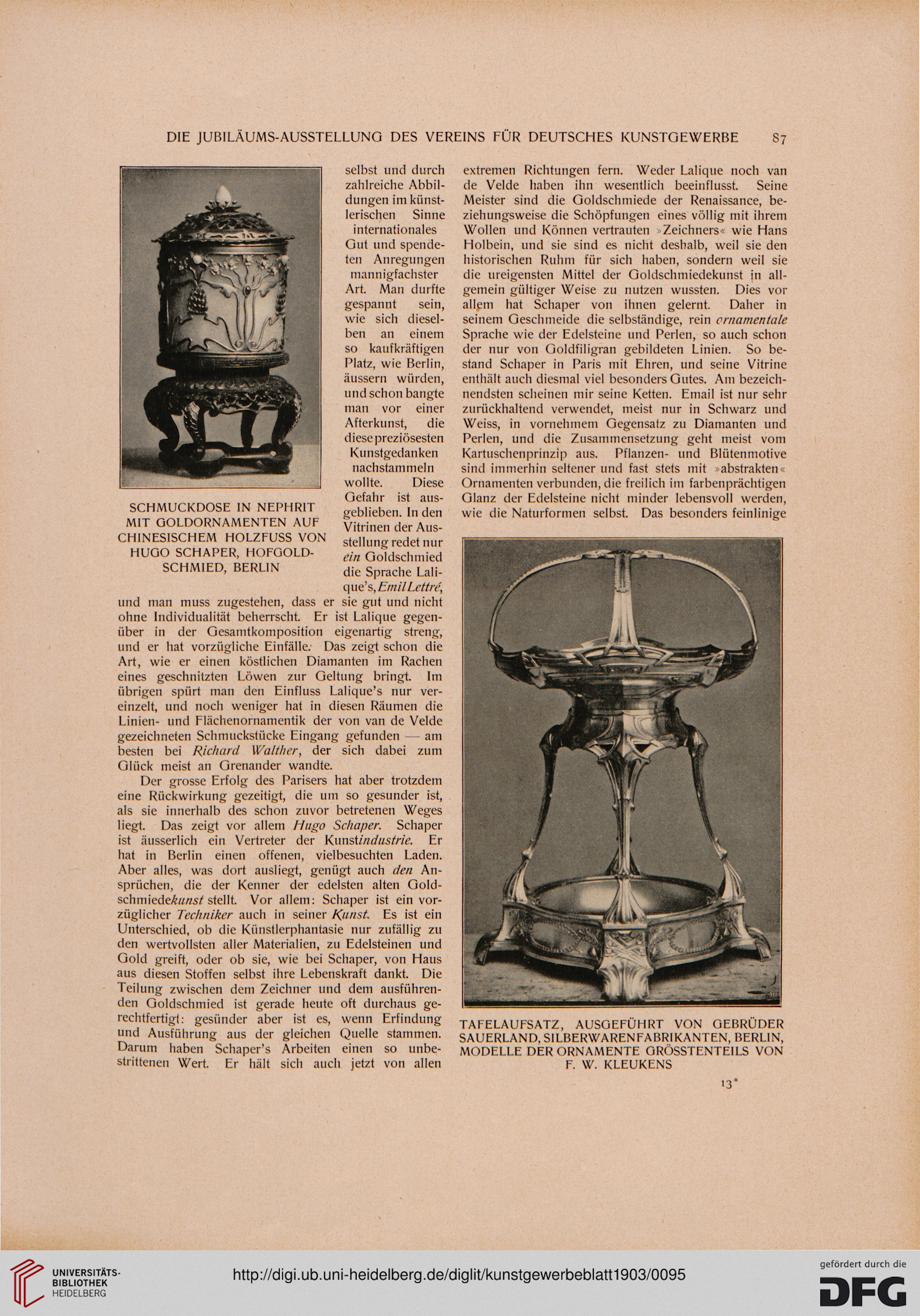

SCHMUCKDOSE IN NEPHRIT

MIT GOLDORNAMENTEN AUF

CHINESISCHEM HOLZFUSS VON

HUGO SCHAPER, HOFGOLD-

SCHMIED, BERLIN

selbst und durch

zahlreiche Abbil-

dungen im künst-

lerischen Sinne

internationales

Gut und spende-

ten Anregungen

mannigfachster

Art. Man durfte

gespannt sein,

wie sich diesel-

ben an einem

so kaufkräftigen

Platz, wie Berlin,

äussern würden,

und schon bangte

man vor einer

Afterkunst, die

diese preziösesten

Kunstgedanken

nachstammeln

wollte. Diese

Gefahr ist aus-

geblieben. In den

Vitrinen der Aus-

stellung redet nur

ein Goldschmied

die Sprache Lali-

que's, Emil Lettre,

und man muss zugestehen, dass er sie gut und nicht

ohne Individualität beherrscht. Er ist Lalique gegen-

über in der Gesamtkomposition eigenartig streng,

und er hat vorzügliche Einfälle. Das zeigt schon die

Art, wie er einen köstlichen Diamanten im Rachen

eines geschnitzten Löwen zur Geltung bringt. Im

übrigen spürt man den Einfluss Lalique's nur ver-

einzelt, und noch weniger hat in diesen Räumen die

Linien- und Flächenornamentik der von van de Velde

gezeichneten Schmuckstücke Eingang gefunden -- am

besten bei Richard Walther, der sich dabei zum

Glück meist an Grenander wandte.

Der grosse Erfolg des Parisers hat aber trotzdem

eine Rückwirkung gezeitigt, die um so gesunder ist,

als sie innerhalb des schon zuvor betretenen Weges

liegt. Das zeigt vor allem Hugo Schaper. Schaper

ist äusserlich ein Vertreter der Kunstindustrie. Er

hat in Berlin einen offenen, vielbesuchten Laden.

Aber alles, was dort ausliegt, genügt auch den An-

sprüchen, die der Kenner der edelsten alten Gold-

schmxedzkunst stellt. Vor allem: Schaper ist ein vor-

züglicher Techniker auch in seiner Kunst. Es ist ein

Unterschied, ob die Künstlerphantasie nur zufällig zu

den wertvollsten aller Materialien, zu Edelsteinen und

Gold greift, oder ob sie, wie bei Schaper, von Haus

aus diesen Stoffen selbst ihre Lebenskraft dankt. Die

Teilung zwischen dem Zeichner und dem ausführen-

den Goldschmied ist gerade heute oft durchaus ge-

rechtfertigt: gesünder aber ist es, wenn Erfindung

und Ausführung aus der gleichen Quelle stammen.

Darum haben Schaper's Arbeiten einen so unbe-

strittenen Wert. Er hält sich auch jetzt von allen

extremen Richtungen fern. Weder Lalique noch van

de Velde haben ihn wesentlich beeinflusst. Seine

Meister sind die Goldschmiede der Renaissance, be-

ziehungsweise die Schöpfungen eines völlig mit ihrem

Wollen und Können vertrauten Zeichners« wie Hans

Holbein, und sie sind es nicht deshalb, weil sie den

historischen Ruhm für sich haben, sondern weil sie

die ureigensten Mittel der Goldschmiedekunst in all-

gemein gültiger Weise zu nutzen wussten. Dies vor

allem hat Schaper von ihnen gelernt. Daher in

seinem Geschmeide die selbständige, rein ornamentale

Sprache wie der Edelsteine und Perlen, so auch schon

der nur von Goldfiligran gebildeten Linien. So be-

stand Schaper in Paris mit Ehren, und seine Vitrine

enthält auch diesmal viel besonders Gutes. Am bezeich-

nendsten scheinen mir seine Ketten. Email ist nur sehr

zurückhaltend verwendet, meist nur in Schwarz und

Weiss, in vornehmem Gegensatz zu Diamanten und

Perlen, und die Zusammensetzung geht meist vom

Kartuschenprinzip aus. Pflanzen- und Blütenmotive

sind immerhin seltener und fast stets mit »abstrakten«

Ornamenten verbunden, die freilich im farbenprächtigen

Glanz der Edelsteine nicht minder lebensvoll werden,

wie die Naturformen selbst. Das besonders feinlinige

TAFELAUFSATZ, AUSGEFÜHRT VON GEBRUDER

SAUERLAND, SILBERWARENFABRIKANTEN, BERLIN,

MODELLE DER ORNAMENTE GRÖSSTENTEILS VON

F. W. KLEUKENS

13*

SCHMUCKDOSE IN NEPHRIT

MIT GOLDORNAMENTEN AUF

CHINESISCHEM HOLZFUSS VON

HUGO SCHAPER, HOFGOLD-

SCHMIED, BERLIN

selbst und durch

zahlreiche Abbil-

dungen im künst-

lerischen Sinne

internationales

Gut und spende-

ten Anregungen

mannigfachster

Art. Man durfte

gespannt sein,

wie sich diesel-

ben an einem

so kaufkräftigen

Platz, wie Berlin,

äussern würden,

und schon bangte

man vor einer

Afterkunst, die

diese preziösesten

Kunstgedanken

nachstammeln

wollte. Diese

Gefahr ist aus-

geblieben. In den

Vitrinen der Aus-

stellung redet nur

ein Goldschmied

die Sprache Lali-

que's, Emil Lettre,

und man muss zugestehen, dass er sie gut und nicht

ohne Individualität beherrscht. Er ist Lalique gegen-

über in der Gesamtkomposition eigenartig streng,

und er hat vorzügliche Einfälle. Das zeigt schon die

Art, wie er einen köstlichen Diamanten im Rachen

eines geschnitzten Löwen zur Geltung bringt. Im

übrigen spürt man den Einfluss Lalique's nur ver-

einzelt, und noch weniger hat in diesen Räumen die

Linien- und Flächenornamentik der von van de Velde

gezeichneten Schmuckstücke Eingang gefunden -- am

besten bei Richard Walther, der sich dabei zum

Glück meist an Grenander wandte.

Der grosse Erfolg des Parisers hat aber trotzdem

eine Rückwirkung gezeitigt, die um so gesunder ist,

als sie innerhalb des schon zuvor betretenen Weges

liegt. Das zeigt vor allem Hugo Schaper. Schaper

ist äusserlich ein Vertreter der Kunstindustrie. Er

hat in Berlin einen offenen, vielbesuchten Laden.

Aber alles, was dort ausliegt, genügt auch den An-

sprüchen, die der Kenner der edelsten alten Gold-

schmxedzkunst stellt. Vor allem: Schaper ist ein vor-

züglicher Techniker auch in seiner Kunst. Es ist ein

Unterschied, ob die Künstlerphantasie nur zufällig zu

den wertvollsten aller Materialien, zu Edelsteinen und

Gold greift, oder ob sie, wie bei Schaper, von Haus

aus diesen Stoffen selbst ihre Lebenskraft dankt. Die

Teilung zwischen dem Zeichner und dem ausführen-

den Goldschmied ist gerade heute oft durchaus ge-

rechtfertigt: gesünder aber ist es, wenn Erfindung

und Ausführung aus der gleichen Quelle stammen.

Darum haben Schaper's Arbeiten einen so unbe-

strittenen Wert. Er hält sich auch jetzt von allen

extremen Richtungen fern. Weder Lalique noch van

de Velde haben ihn wesentlich beeinflusst. Seine

Meister sind die Goldschmiede der Renaissance, be-

ziehungsweise die Schöpfungen eines völlig mit ihrem

Wollen und Können vertrauten Zeichners« wie Hans

Holbein, und sie sind es nicht deshalb, weil sie den

historischen Ruhm für sich haben, sondern weil sie

die ureigensten Mittel der Goldschmiedekunst in all-

gemein gültiger Weise zu nutzen wussten. Dies vor

allem hat Schaper von ihnen gelernt. Daher in

seinem Geschmeide die selbständige, rein ornamentale

Sprache wie der Edelsteine und Perlen, so auch schon

der nur von Goldfiligran gebildeten Linien. So be-

stand Schaper in Paris mit Ehren, und seine Vitrine

enthält auch diesmal viel besonders Gutes. Am bezeich-

nendsten scheinen mir seine Ketten. Email ist nur sehr

zurückhaltend verwendet, meist nur in Schwarz und

Weiss, in vornehmem Gegensatz zu Diamanten und

Perlen, und die Zusammensetzung geht meist vom

Kartuschenprinzip aus. Pflanzen- und Blütenmotive

sind immerhin seltener und fast stets mit »abstrakten«

Ornamenten verbunden, die freilich im farbenprächtigen

Glanz der Edelsteine nicht minder lebensvoll werden,

wie die Naturformen selbst. Das besonders feinlinige

TAFELAUFSATZ, AUSGEFÜHRT VON GEBRUDER

SAUERLAND, SILBERWARENFABRIKANTEN, BERLIN,

MODELLE DER ORNAMENTE GRÖSSTENTEILS VON

F. W. KLEUKENS

13*