190

ÜBER DIE NEUERE RICHTUNG IN DER BAUKUNST

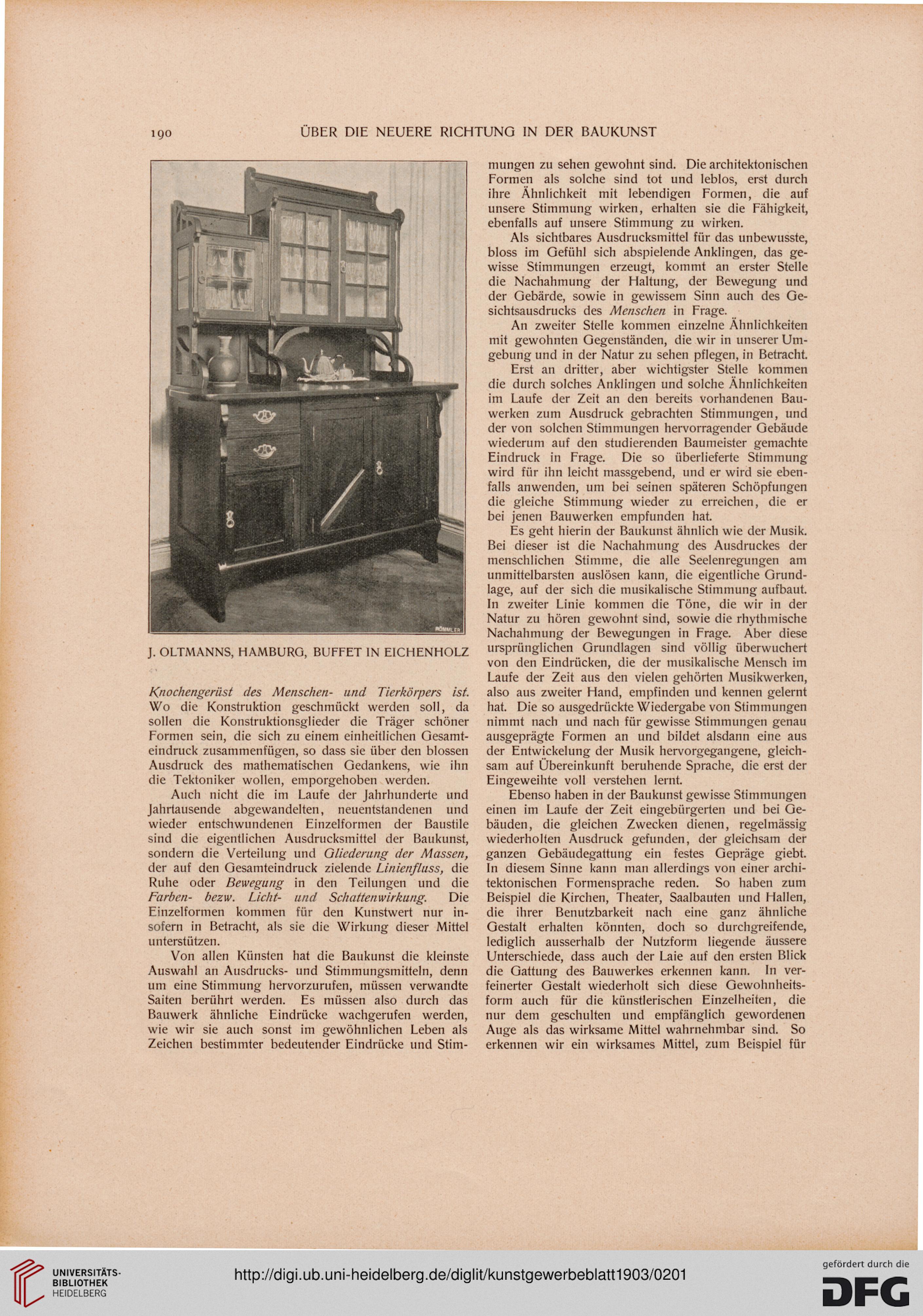

J. OLTMANNS, HAMBURG, BÜFFET IN EICHENHOLZ

Knochengerüst des Menschen- und Tierkörpers ist.

Wo die Konstruktion geschmückt werden soll, da

sollen die Konstruktionsglieder die Träger schöner

Formen sein, die sich zu einem einheitlichen Gesamt-

eindruck zusammenfügen, so dass sie über den blossen

Ausdruck des mathematischen Gedankens, wie ihn

die Tektoniker wollen, emporgehoben werden.

Auch nicht die im Laufe der Jahrhunderte und

Jahrtausende abgewandelten, neuentstandenen und

wieder entschwundenen Einzelformen der Baustile

sind die eigentlichen Ausdrucksmittel der Baukunst,

sondern die Verteilung und Gliederung der Massen,

der auf den Gesamteindruck zielende Linienfluss, die

Ruhe oder Bewegung in den Teilungen und die

Farben- bezw. Licht- und Schattenwirkung. Die

Einzelformen kommen für den Kunstwert nur in-

sofern in Betracht, als sie die Wirkung dieser Mittel

unterstützen.

Von allen Künsten hat die Baukunst die kleinste

Auswahl an Ausdrucks- und Stimmungsmitteln, denn

um eine Stimmung hervorzurufen, müssen verwandte

Saiten berührt werden. Es müssen also durch das

Bauwerk ähnliche Eindrücke wachgerufen werden,

wie wir sie auch sonst im gewöhnlichen Leben als

Zeichen bestimmter bedeutender Eindrücke und Stim-

mungen zu sehen gewohnt sind. Die architektonischen

Formen als solche sind tot und leblos, erst durch

ihre Ähnlichkeit mit lebendigen Formen, die auf

unsere Stimmung wirken, erhalten sie die Fähigkeit,

ebenfalls auf unsere Stimmung zu wirken.

Als sichtbares Ausdrucksmittel für das unbewusste,

bloss im Gefühl sich abspielende Anklingen, das ge-

wisse Stimmungen erzeugt, kommt an erster Stelle

die Nachahmung der Haltung, der Bewegung und

der Gebärde, sowie in gewissem Sinn auch des Ge-

sichtsausdrucks des Menschen in Frage.

An zweiter Stelle kommen einzelne Ähnlichkeiten

mit gewohnten Gegenständen, die wir in unserer Um-

gebung und in der Natur zu sehen pflegen, in Betracht.

Erst an dritter, aber wichtigster Stelle kommen

die durch solches Anklingen und solche Ähnlichkeiten

im Laufe der Zeit an den bereits vorhandenen Bau-

werken zum Ausdruck gebrachten Stimmungen, und

der von solchen Stimmungen hervorragender Gebäude

wiederum auf den studierenden Baumeister gemachte

Eindruck in Frage. Die so überlieferte Stimmung

wird für ihn leicht massgebend, und er wird sie eben-

falls anwenden, um bei seinen späteren Schöpfungen

die gleiche Stimmung wieder zu erreichen, die er

bei jenen Bauwerken empfunden hat.

Es geht hierin der Baukunst ähnlich wie der Musik.

Bei dieser ist die Nachahmung des Ausdruckes der

menschlichen Stimme, die alle Seelenregungen am

unmittelbarsten auslösen kann, die eigentliche Grund-

lage, auf der sich die musikalische Stimmung aufbaut.

In zweiter Linie kommen die Töne, die wir in der

Natur zu hören gewohnt sind, sowie die rhythmische

Nachahmung der Bewegungen in Frage. Aber diese

ursprünglichen Grundlagen sind völlig überwuchert

von den Eindrücken, die der musikalische Mensch im

Laufe der Zeit aus den vielen gehörten Musikwerken,

also aus zweiter Hand, empfinden und kennen gelernt

hat. Die so ausgedrückte Wiedergabe von Stimmungen

nimmt nach und nach für gewisse Stimmungen genau

ausgeprägte Formen an und bildet alsdann eine aus

der Entwickelung der Musik hervorgegangene, gleich-

sam auf Übereinkunft beruhende Sprache, die erst der

Eingeweihte voll verstehen lernt.

Ebenso haben in der Baukunst gewisse Stimmungen

einen im Laufe der Zeit eingebürgerten und bei Ge-

bäuden, die gleichen Zwecken dienen, regelmässig

wiederholten Ausdruck gefunden, der gleichsam der

ganzen Gebäudegattung ein festes Gepräge giebt.

In diesem Sinne kann man allerdings von einer archi-

tektonischen Formensprache reden. So haben zum

Beispiel die Kirchen, Theater, Saalbauten und Hallen,

die ihrer Benutzbarkeit nach eine ganz ähnliche

Gestalt erhalten könnten, doch so durchgreifende,

lediglich ausserhalb der Nutzform liegende äussere

Unterschiede, dass auch der Laie auf den ersten Blick

die Gattung des Bauwerkes erkennen kann. In ver-

feinerter Gestalt wiederholt sich diese Gewohnheits-

form auch für die künstlerischen Einzelheiten, die

nur dem geschulten und empfänglich gewordenen

Auge als das wirksame Mittel wahrnehmbar sind. So

erkennen wir ein wirksames Mittel, zum Beispiel für

ÜBER DIE NEUERE RICHTUNG IN DER BAUKUNST

J. OLTMANNS, HAMBURG, BÜFFET IN EICHENHOLZ

Knochengerüst des Menschen- und Tierkörpers ist.

Wo die Konstruktion geschmückt werden soll, da

sollen die Konstruktionsglieder die Träger schöner

Formen sein, die sich zu einem einheitlichen Gesamt-

eindruck zusammenfügen, so dass sie über den blossen

Ausdruck des mathematischen Gedankens, wie ihn

die Tektoniker wollen, emporgehoben werden.

Auch nicht die im Laufe der Jahrhunderte und

Jahrtausende abgewandelten, neuentstandenen und

wieder entschwundenen Einzelformen der Baustile

sind die eigentlichen Ausdrucksmittel der Baukunst,

sondern die Verteilung und Gliederung der Massen,

der auf den Gesamteindruck zielende Linienfluss, die

Ruhe oder Bewegung in den Teilungen und die

Farben- bezw. Licht- und Schattenwirkung. Die

Einzelformen kommen für den Kunstwert nur in-

sofern in Betracht, als sie die Wirkung dieser Mittel

unterstützen.

Von allen Künsten hat die Baukunst die kleinste

Auswahl an Ausdrucks- und Stimmungsmitteln, denn

um eine Stimmung hervorzurufen, müssen verwandte

Saiten berührt werden. Es müssen also durch das

Bauwerk ähnliche Eindrücke wachgerufen werden,

wie wir sie auch sonst im gewöhnlichen Leben als

Zeichen bestimmter bedeutender Eindrücke und Stim-

mungen zu sehen gewohnt sind. Die architektonischen

Formen als solche sind tot und leblos, erst durch

ihre Ähnlichkeit mit lebendigen Formen, die auf

unsere Stimmung wirken, erhalten sie die Fähigkeit,

ebenfalls auf unsere Stimmung zu wirken.

Als sichtbares Ausdrucksmittel für das unbewusste,

bloss im Gefühl sich abspielende Anklingen, das ge-

wisse Stimmungen erzeugt, kommt an erster Stelle

die Nachahmung der Haltung, der Bewegung und

der Gebärde, sowie in gewissem Sinn auch des Ge-

sichtsausdrucks des Menschen in Frage.

An zweiter Stelle kommen einzelne Ähnlichkeiten

mit gewohnten Gegenständen, die wir in unserer Um-

gebung und in der Natur zu sehen pflegen, in Betracht.

Erst an dritter, aber wichtigster Stelle kommen

die durch solches Anklingen und solche Ähnlichkeiten

im Laufe der Zeit an den bereits vorhandenen Bau-

werken zum Ausdruck gebrachten Stimmungen, und

der von solchen Stimmungen hervorragender Gebäude

wiederum auf den studierenden Baumeister gemachte

Eindruck in Frage. Die so überlieferte Stimmung

wird für ihn leicht massgebend, und er wird sie eben-

falls anwenden, um bei seinen späteren Schöpfungen

die gleiche Stimmung wieder zu erreichen, die er

bei jenen Bauwerken empfunden hat.

Es geht hierin der Baukunst ähnlich wie der Musik.

Bei dieser ist die Nachahmung des Ausdruckes der

menschlichen Stimme, die alle Seelenregungen am

unmittelbarsten auslösen kann, die eigentliche Grund-

lage, auf der sich die musikalische Stimmung aufbaut.

In zweiter Linie kommen die Töne, die wir in der

Natur zu hören gewohnt sind, sowie die rhythmische

Nachahmung der Bewegungen in Frage. Aber diese

ursprünglichen Grundlagen sind völlig überwuchert

von den Eindrücken, die der musikalische Mensch im

Laufe der Zeit aus den vielen gehörten Musikwerken,

also aus zweiter Hand, empfinden und kennen gelernt

hat. Die so ausgedrückte Wiedergabe von Stimmungen

nimmt nach und nach für gewisse Stimmungen genau

ausgeprägte Formen an und bildet alsdann eine aus

der Entwickelung der Musik hervorgegangene, gleich-

sam auf Übereinkunft beruhende Sprache, die erst der

Eingeweihte voll verstehen lernt.

Ebenso haben in der Baukunst gewisse Stimmungen

einen im Laufe der Zeit eingebürgerten und bei Ge-

bäuden, die gleichen Zwecken dienen, regelmässig

wiederholten Ausdruck gefunden, der gleichsam der

ganzen Gebäudegattung ein festes Gepräge giebt.

In diesem Sinne kann man allerdings von einer archi-

tektonischen Formensprache reden. So haben zum

Beispiel die Kirchen, Theater, Saalbauten und Hallen,

die ihrer Benutzbarkeit nach eine ganz ähnliche

Gestalt erhalten könnten, doch so durchgreifende,

lediglich ausserhalb der Nutzform liegende äussere

Unterschiede, dass auch der Laie auf den ersten Blick

die Gattung des Bauwerkes erkennen kann. In ver-

feinerter Gestalt wiederholt sich diese Gewohnheits-

form auch für die künstlerischen Einzelheiten, die

nur dem geschulten und empfänglich gewordenen

Auge als das wirksame Mittel wahrnehmbar sind. So

erkennen wir ein wirksames Mittel, zum Beispiel für