Mit Chrysogonus war eine vornehme Dame erschienen, namens Anastasia.1) Wie die Akten

von ihr berichten,2) widmete sie ihr großes Vermögen, ihre Zeit und ihre Kräfte bis zur Auf-

Opferung den um Christi willen eingekerkerten Bekennern und den christlichen Mitbürgern

der Stadt. Als die drei Jungfrauen Agape, Chionia und Irene in den Kerker kamen, wurden

sie von Anastasia weder bei Tag noch bei Nacht (nec diebus nec noctibus) verlassen. Die

Hervorhebung dieser ihrer Tätigkeit in den Akten zeigt, welch einen Eindruck das Auf-

treten dieser Dame, gleichgültig ob sie römischen Ursprunges war oder nicht, in Aquileja

machte.3)

Wo immer dann die Grenzen willkürlicher Ausschmückung beginnen, ist ferner an der

historischen Existenz der diokletianischen Märtyrer Cantius, Cantianus und Cantianilla und

ihres Pädagogen Prothus nicht zu zweifeln. Überraschend ist es, daß auch von ihnen die

Legende zu berichten weiß, sie hätten mit reichen Mitteln ganz ähnlich wie Anastasia wieder

zu Gunsten und zum Tröste der Eingekerkerten gewirkt.4)

Es zeigen also diese Aktengruppen einen auffallenden gemeinsamen Zug: die Betonung

des Gefängnisses, in dem die Bekenner Christi schmachteten. In einer Weltstadt wie Rom

wäre jenes Moment vielleicht unter den vielen anderen gleichzeitigen Eindrücken verloren

gegangen. Aber in Aquileja mußte dieses merkwürdige Zusammentreffen der Wirksamkeit

einer Anastasia und der Cantierfamilie eindrucksvoller bleiben. In jenen Kerkern hatten sich

unvergeßliche Szenen einer an die ersten Zeiten des Christentums gemahnenden Hingabe

abgespielt.5)

bedeutet eine Stufenanlage, die zu einem Wasser hinabführt, wie

solche in letzter Zeit längs des römischen Stadtgrabens von Aquileja

aufgedeckt wurden. Eine Beziehung auf das heutige Grado ist aus-

geschlossen. In S. Canzian wurde altchristliches Silbergerät gefunden

(Garrucci, Storia VI.Taf. 462), wie auch dort neben zahlreichen römischen

Inschriften in einer kleinen Kirche ein antiker Sarkophag (55 X 185 cm)

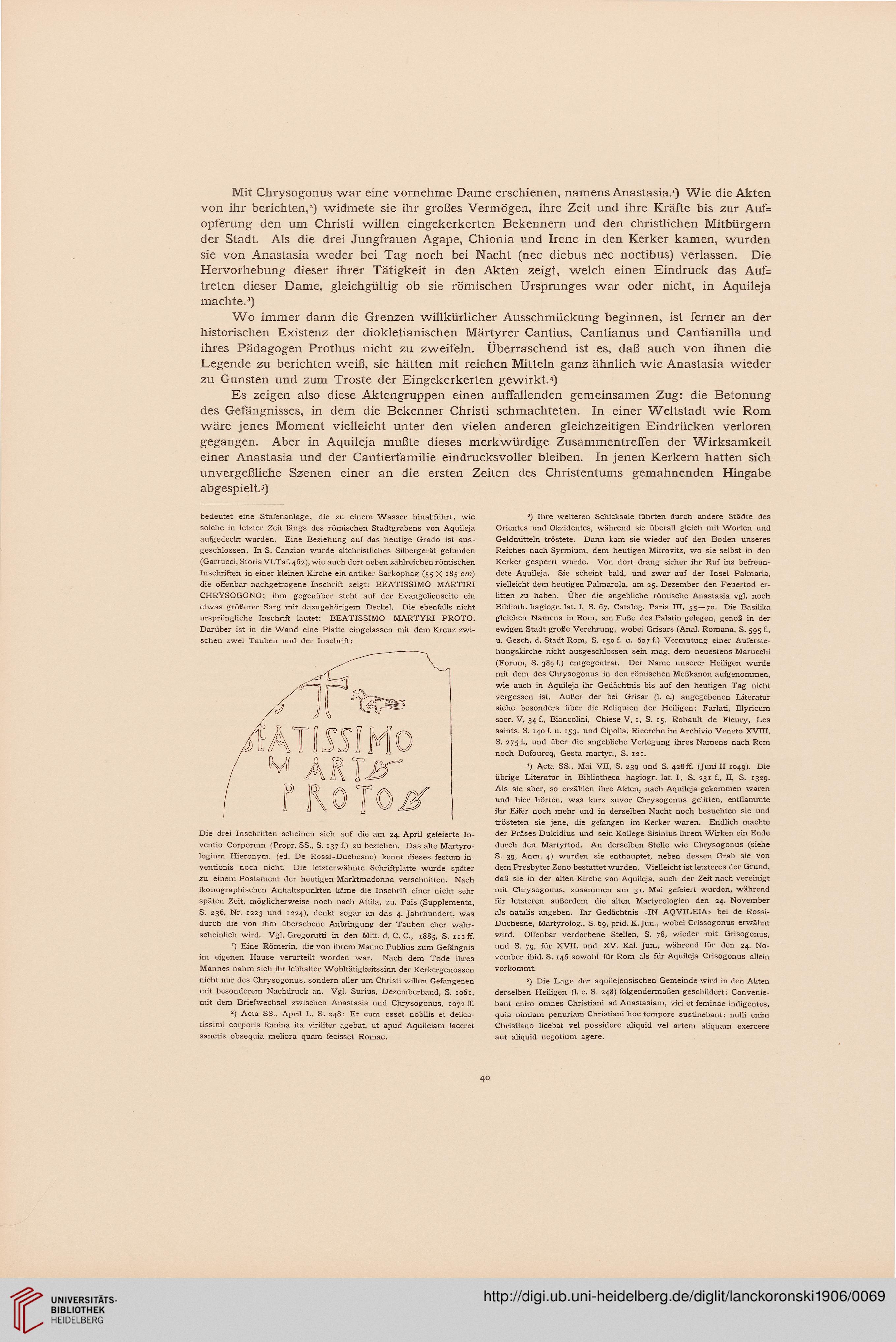

die offenbar nachgetragene Inschrift zeigt: BEATISSIMO MARTIRI

CHRYSOGONO; ihm gegenüber steht auf der Evangelienseite ein

etwas größerer Sarg mit dazugehörigem Deckel. Die ebenfalls nicht

ursprüngliche Inschrift lautet: BEATISSIMO MARTYRI PROTO.

Darüber ist in die Wand eine Platte eingelassen mit dem Kreuz zwi-

schen zwei Tauben und der Inschrift:

Die drei Inschriften scheinen sich auf die am 24. April gefeierte In-

ventio Corporum (Propr. SS., S. 137 f.) zu beziehen. Das alte Martyro-

logium Hieronym. (ed. De Rossi-Duchesne) kennt dieses festum in-

ventionis noch nicht. Die letzterwähnte Schriftplatte wurde später

zu einem Postament der heutigen Marktmadonna verschnitten. Nach

ikonographischen Anhaltspunkten käme die Inschrift einer nicht sehr

späten Zeit, möglicherweise noch nach Attila, zu. Pais (Supplementa,

S. 236, Nr. 1223 und 1224), denkt sogar an das 4. Jahrhundert, was

durch die von ihm übersehene Anbringung der Tauben eher wahr-

scheinlich wird. Vgl. Gregorutti in den Mitt. d. C. C, 1885, S. 112 ff.

') Eine Römerin, die von ihrem Manne Publius zum Gefängnis

im eigenen Hause verurteilt worden war. Nach dem Tode ihres

Mannes nahm sich ihr lebhafter Wohltätigkeitssinn der Kerkergenossen

nicht nur des Chrysogonus, sondern aller um Christi willen Gefangenen

mit besonderem Nachdruck an. Vgl. Surius, Dezemberband, S. 1061,

mit dem Briefwechsel zwischen Anastasia und Chrysogonus, 1072 ff.

2) Acta SS., April I., S. 248: Et cum esset nobilis et delica-

tissimi corporis femina ita viriliter agebat, ut apud Aquileiam faceret

sanctis obsequia meliora quam fecisset Romae.

3) Ihre weiteren Schicksale führten durch andere Städte des

Orientes und Okzidentes, während sie überall gleich mit Worten und

Geldmitteln tröstete. Dann kam sie wieder auf den Boden unseres

Reiches nach Syrmium, dem heutigen Mitrovitz, wo sie selbst in den

Kerker gesperrt wurde. Von dort drang sicher ihr Ruf ins befreun-

dete Aquileja. Sie scheint bald, und zwar auf der Insel Palmaria,

vielleicht dem heutigen Palmarola, am 25. Dezember den Feuertod er-

litten zu haben. Über die angebliche römische Anastasia vgl. noch

Biblioth. hagiogr. lat. I, S. 67, Catalog. Paris III, 55 — 70. Die Basilika

gleichen Namens in Rom, am Fuße des Palatin gelegen, genoß in der

ewigen Stadt große Verehrung, wobei Grisars (Anal. Romana, S. 595 f.,

u. Gesch. d. Stadt Rom, S. 150 f. u. 607 f.) Vermutung einer Auferste-

hungskirche nicht ausgeschlossen sein mag, dem neuestens Marucchi

(Forum, S. 389 f.) entgegentrat. Der Name unserer Heiligen wurde

mit dem des Chrysogonus in den römischen Meßkanon aufgenommen,

wie auch in Aquileja ihr Gedächtnis bis auf den heutigen Tag nicht

vergessen ist. Außer der bei Grisar (1. c.) angegebenen Literatur

siehe besonders über die Reliquien der Heiligen: Farlati, Illyricum

sacr. V, 34 f., Biancolini, Chiese V, 1, S. 15, Rohault de Fleury, Les

saints, S. 140 f. u. 153, und Cipolla, Ricerche im Archivio Veneto XVIII,

S. 275 f., und über die angebliche Verlegung ihres Namens nach Rom

noch Dufourcq, Gesta martyr., S. 121.

4) Acta SS., Mai VII, S. 239 und S. 428 fr. (Juni II 1049). Die

übrige Literatur in Bibliotheca hagiogr. lat. I, S. 231 f., II, S. 1329.

Als sie aber, so erzählen ihre Akten, nach Aquileja gekommen waren

und hier hörten, was kurz zuvor Chrysogonus gelitten, entflammte

ihr Eifer noch mehr und in derselben Nacht noch besuchten sie und

trösteten sie jene, die gefangen im Kerker waren. Endlich machte

der Präses Dulcidius und sein Kollege Sisinius ihrem Wirken ein Ende

durch den Martyrtod. An derselben Stelle wie Chrysogonus (siehe

S. 39, Anm. 4) wurden sie enthauptet, neben dessen Grab sie von

dem Presbyter Zeno bestattet wurden. Vielleicht ist letzteres der Grund,

daß sie in der alten Kirche von Aquileja, auch der Zeit nach vereinigt

mit Chrysogonus, zusammen am 31. Mai gefeiert wurden, während

für letzteren außerdem die alten Martyrologien den 24. November

als natalis angeben. Ihr Gedächtnis «IN AQVILEIA» bei de Rossi-

Duchesne, Martyrolog., S. 69, prid. K.Jun., wobei Crissogonus erwähnt

wird. Offenbar verdorbene Stellen, S. 78, wieder mit Grisogonus,

und S. 79, für XVII. und XV. Kai. Jun., während für den 24. No-

vember ibid. S. 146 sowohl für Rom als für Aquileja Crisogonus allein

vorkommt.

5) Die Lage der aquilejensischen Gemeinde wird in den Akten

derselben Heiligen (1. c. S. 248) folgendermaßen geschildert: Convenie-

bant enim omnes Christiani ad Anastasiam, viri et feminae indigentes,

quia nimiam penuriam Christiani hoc tempore sustinebant: nulli enim

Christiano licebat vel possidere aliquid vel artem aliquam exercere

aut aliquid negotium agere.

40

von ihr berichten,2) widmete sie ihr großes Vermögen, ihre Zeit und ihre Kräfte bis zur Auf-

Opferung den um Christi willen eingekerkerten Bekennern und den christlichen Mitbürgern

der Stadt. Als die drei Jungfrauen Agape, Chionia und Irene in den Kerker kamen, wurden

sie von Anastasia weder bei Tag noch bei Nacht (nec diebus nec noctibus) verlassen. Die

Hervorhebung dieser ihrer Tätigkeit in den Akten zeigt, welch einen Eindruck das Auf-

treten dieser Dame, gleichgültig ob sie römischen Ursprunges war oder nicht, in Aquileja

machte.3)

Wo immer dann die Grenzen willkürlicher Ausschmückung beginnen, ist ferner an der

historischen Existenz der diokletianischen Märtyrer Cantius, Cantianus und Cantianilla und

ihres Pädagogen Prothus nicht zu zweifeln. Überraschend ist es, daß auch von ihnen die

Legende zu berichten weiß, sie hätten mit reichen Mitteln ganz ähnlich wie Anastasia wieder

zu Gunsten und zum Tröste der Eingekerkerten gewirkt.4)

Es zeigen also diese Aktengruppen einen auffallenden gemeinsamen Zug: die Betonung

des Gefängnisses, in dem die Bekenner Christi schmachteten. In einer Weltstadt wie Rom

wäre jenes Moment vielleicht unter den vielen anderen gleichzeitigen Eindrücken verloren

gegangen. Aber in Aquileja mußte dieses merkwürdige Zusammentreffen der Wirksamkeit

einer Anastasia und der Cantierfamilie eindrucksvoller bleiben. In jenen Kerkern hatten sich

unvergeßliche Szenen einer an die ersten Zeiten des Christentums gemahnenden Hingabe

abgespielt.5)

bedeutet eine Stufenanlage, die zu einem Wasser hinabführt, wie

solche in letzter Zeit längs des römischen Stadtgrabens von Aquileja

aufgedeckt wurden. Eine Beziehung auf das heutige Grado ist aus-

geschlossen. In S. Canzian wurde altchristliches Silbergerät gefunden

(Garrucci, Storia VI.Taf. 462), wie auch dort neben zahlreichen römischen

Inschriften in einer kleinen Kirche ein antiker Sarkophag (55 X 185 cm)

die offenbar nachgetragene Inschrift zeigt: BEATISSIMO MARTIRI

CHRYSOGONO; ihm gegenüber steht auf der Evangelienseite ein

etwas größerer Sarg mit dazugehörigem Deckel. Die ebenfalls nicht

ursprüngliche Inschrift lautet: BEATISSIMO MARTYRI PROTO.

Darüber ist in die Wand eine Platte eingelassen mit dem Kreuz zwi-

schen zwei Tauben und der Inschrift:

Die drei Inschriften scheinen sich auf die am 24. April gefeierte In-

ventio Corporum (Propr. SS., S. 137 f.) zu beziehen. Das alte Martyro-

logium Hieronym. (ed. De Rossi-Duchesne) kennt dieses festum in-

ventionis noch nicht. Die letzterwähnte Schriftplatte wurde später

zu einem Postament der heutigen Marktmadonna verschnitten. Nach

ikonographischen Anhaltspunkten käme die Inschrift einer nicht sehr

späten Zeit, möglicherweise noch nach Attila, zu. Pais (Supplementa,

S. 236, Nr. 1223 und 1224), denkt sogar an das 4. Jahrhundert, was

durch die von ihm übersehene Anbringung der Tauben eher wahr-

scheinlich wird. Vgl. Gregorutti in den Mitt. d. C. C, 1885, S. 112 ff.

') Eine Römerin, die von ihrem Manne Publius zum Gefängnis

im eigenen Hause verurteilt worden war. Nach dem Tode ihres

Mannes nahm sich ihr lebhafter Wohltätigkeitssinn der Kerkergenossen

nicht nur des Chrysogonus, sondern aller um Christi willen Gefangenen

mit besonderem Nachdruck an. Vgl. Surius, Dezemberband, S. 1061,

mit dem Briefwechsel zwischen Anastasia und Chrysogonus, 1072 ff.

2) Acta SS., April I., S. 248: Et cum esset nobilis et delica-

tissimi corporis femina ita viriliter agebat, ut apud Aquileiam faceret

sanctis obsequia meliora quam fecisset Romae.

3) Ihre weiteren Schicksale führten durch andere Städte des

Orientes und Okzidentes, während sie überall gleich mit Worten und

Geldmitteln tröstete. Dann kam sie wieder auf den Boden unseres

Reiches nach Syrmium, dem heutigen Mitrovitz, wo sie selbst in den

Kerker gesperrt wurde. Von dort drang sicher ihr Ruf ins befreun-

dete Aquileja. Sie scheint bald, und zwar auf der Insel Palmaria,

vielleicht dem heutigen Palmarola, am 25. Dezember den Feuertod er-

litten zu haben. Über die angebliche römische Anastasia vgl. noch

Biblioth. hagiogr. lat. I, S. 67, Catalog. Paris III, 55 — 70. Die Basilika

gleichen Namens in Rom, am Fuße des Palatin gelegen, genoß in der

ewigen Stadt große Verehrung, wobei Grisars (Anal. Romana, S. 595 f.,

u. Gesch. d. Stadt Rom, S. 150 f. u. 607 f.) Vermutung einer Auferste-

hungskirche nicht ausgeschlossen sein mag, dem neuestens Marucchi

(Forum, S. 389 f.) entgegentrat. Der Name unserer Heiligen wurde

mit dem des Chrysogonus in den römischen Meßkanon aufgenommen,

wie auch in Aquileja ihr Gedächtnis bis auf den heutigen Tag nicht

vergessen ist. Außer der bei Grisar (1. c.) angegebenen Literatur

siehe besonders über die Reliquien der Heiligen: Farlati, Illyricum

sacr. V, 34 f., Biancolini, Chiese V, 1, S. 15, Rohault de Fleury, Les

saints, S. 140 f. u. 153, und Cipolla, Ricerche im Archivio Veneto XVIII,

S. 275 f., und über die angebliche Verlegung ihres Namens nach Rom

noch Dufourcq, Gesta martyr., S. 121.

4) Acta SS., Mai VII, S. 239 und S. 428 fr. (Juni II 1049). Die

übrige Literatur in Bibliotheca hagiogr. lat. I, S. 231 f., II, S. 1329.

Als sie aber, so erzählen ihre Akten, nach Aquileja gekommen waren

und hier hörten, was kurz zuvor Chrysogonus gelitten, entflammte

ihr Eifer noch mehr und in derselben Nacht noch besuchten sie und

trösteten sie jene, die gefangen im Kerker waren. Endlich machte

der Präses Dulcidius und sein Kollege Sisinius ihrem Wirken ein Ende

durch den Martyrtod. An derselben Stelle wie Chrysogonus (siehe

S. 39, Anm. 4) wurden sie enthauptet, neben dessen Grab sie von

dem Presbyter Zeno bestattet wurden. Vielleicht ist letzteres der Grund,

daß sie in der alten Kirche von Aquileja, auch der Zeit nach vereinigt

mit Chrysogonus, zusammen am 31. Mai gefeiert wurden, während

für letzteren außerdem die alten Martyrologien den 24. November

als natalis angeben. Ihr Gedächtnis «IN AQVILEIA» bei de Rossi-

Duchesne, Martyrolog., S. 69, prid. K.Jun., wobei Crissogonus erwähnt

wird. Offenbar verdorbene Stellen, S. 78, wieder mit Grisogonus,

und S. 79, für XVII. und XV. Kai. Jun., während für den 24. No-

vember ibid. S. 146 sowohl für Rom als für Aquileja Crisogonus allein

vorkommt.

5) Die Lage der aquilejensischen Gemeinde wird in den Akten

derselben Heiligen (1. c. S. 248) folgendermaßen geschildert: Convenie-

bant enim omnes Christiani ad Anastasiam, viri et feminae indigentes,

quia nimiam penuriam Christiani hoc tempore sustinebant: nulli enim

Christiano licebat vel possidere aliquid vel artem aliquam exercere

aut aliquid negotium agere.

40