Der eine oder andere aquilejensische Bürger des 4. Jahrhunderts war vielleicht selbst noch

mitbeteiligt. Darum wäre es gerade für Aquileja nicht unwahrscheinlich, daß jene Stätten

nach dem Umschlage zu Gunsten des Christentums wohl mindestens in gleicher Erinnerung

und Verehrung blieben wie die Walkerwerkstätte des von uns schon erwähnten Mitbürgers,

der, ebenfalls unter Diokletian, in die Ferne zog, um für Christus zu sterben.

Aber war nur irgend eine jener Gerichts= oder Gefängnisstätten im Gedächtnis geblieben,

dann darf es nicht wundernehmen, im Laufe der Zeit auch andere Namen damit verbunden zu

sehen. Sicher führte man im 4. Jahrhundert die Bischofslisten1) der Stadt bis auf Hilarus, auch

Helarus oder Hilarius genannt, zurück, der angeblich sub Numeriano, also in der Zeit zwischen

282 und 284 gestorben sein soll.2) Und auch hier spielt ein Kerker und ein Tempel eine beson-

dere Rolle. Das Gefängnis ist für den Bischof, einen Diakon Titianus, auch Tatianus genannt,

sowie für drei andere gefangene Christen, Felix, Largus und Dionysius, nicht nur ein Ort des

Gebetes, sondern, wie ihre Akten ausdrücklich hervorheben, zugleich die Stätte ihres Mar-

tyriums.3)

Wenn wir auch Bedenken gegen eine Verfolgung unter Numerian haben, ist jedenfalls

an dem historischen Charakter des Christentums am Ende des 3. Jahrhunderts auch in Ober-

italien nicht zu zweifeln.4)

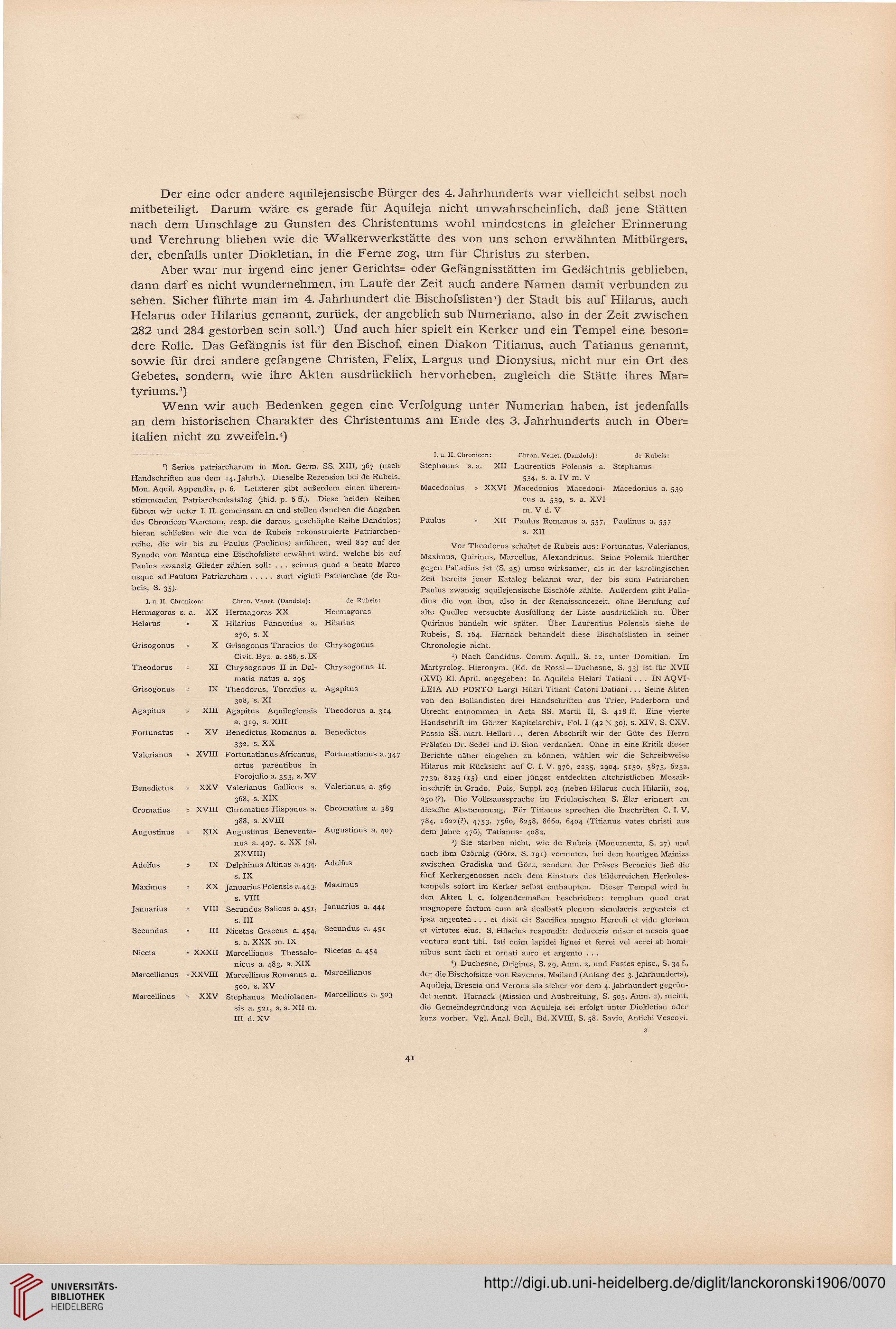

*) Series patriarcharum in Mon. Germ. SS. XIII, 367 (nach

Handschriften aus dem 14. Jahrh.). Dieselbe Rezension bei de Rubeis,

Mon. Aquil. Appendix, p. 6. Letzterer gibt außerdem einen überein-

stimmenden Patriarchenkatalog (ibid. p. 6 ff.). Diese beiden Reihen

führen wir unter I. II. gemeinsam an und stellen daneben die Angaben

des Chronicon Venetum, resp. die daraus geschöpfte Reihe Dandolos;

hieran schließen wir die von de Rubeis rekonstruierte Patriarchen-

reihe, die wir bis zu Paulus (Paulinus) anführen, weil 827 auf der

Synode von Mantua eine Bischofsliste erwähnt wird, welche bis auf

Paulus zwanzig Glieder zählen soll: . . . scimus quod a beato Marco

usque ad Paulum Patriarcham.....sunt viginti Patriarchae (de Ru-

beis, S. 35).

I. u. II. Chronicon:

Chron. Venet. (Dandolo):

de Rubeis:

Hermagoras

s. a. XX

Hermagoras XX

Hermagoras

Helarus

X

Hilarius Pannonius a.

276, s. X

Hilarius

Grisogonus

» X

Grisogonus Thracius de

Civit. Byz. a. 286, s.IX

Chrysogonus

Theodorus

XI

Chrysogonus II in Dal-

matia natus a. 295

Chrysogonus II.

Grisogonus

IX

Theodorus, Thracius a.

308, s. XI

Agapitus

Agapitus

XIII

Agapitus Aquilegiensis

a. 319, s. XIII

Theodorus a. 314

Fortunatus

XV

Benedictus Romanus a.

332, s. XX

Benedictus

Valerianus

» XVIII

Fortunatianus Africanus,

ortus parentibus in

Forojulio a. 353, s.XV

Fortunatianus a. 347

Benedictus

» XXV

Valerianus Gallicus a.

368, s. XIX

Valerianus a. 369

Cromatius

» XVIII

Chromatius Hispanus a.

388, s. XVIII

Chromatius a. 389

Augustinus

» XIX

Augustinus Beneventa-

nus a. 407, s. XX (al.

XXVIII)

Augustinus a. 407

Adelfus

IX

Delphinus Altinas a. 434,

s. IX

Adelfus

Maximus

» XX

Januarius Polensis a.443,

s. VIII

Maximus

Januarius

» VIII

Secundus Salicus a. 451,

s. III

Januarius a. 444

Secundus

III

Nicetas Graecus a. 454,

s. a. XXX m. IX

Secundus a. 451

Niceta

» XXXII

Marcellianus Thessalo-

nicus a. 483, s. XIX

Nicetas a. 454

Marcellianus

» XXVIII

Marcellinus Romanus a.

500, s. XV

Marcellianus

Marcellinus

» XXV

Stephanus Mediolanen-

sis a. 521, s. a. XII m.

III d. XV

Marcellinus a. 503

I. u. II. Chronicon:

Stephanus s. a. XII

Macedonius

Paulus

XXVI

XII

Chron. Venet. (Dandolo):

Laurentius Polensis a.

534, s. a. IV m. V

Macedonius Macedoni-

cus a. 53g, s. a. XVI

m. V d. V

Paulus Romanus a. 557,

s. XII

de Rubeis:

Stephanus

Macedonius a. 539

Paulinus a. 557

Vor Theodorus schaltet de Rubeis aus: Fortunatus, Valerianus,

Maximus, Quirinus, Marcellus, Alexandrinus. Seine Polemik hierüber

gegen Palladius ist (S. 25) umso wirksamer, als in der karolingischen

Zeit bereits jener Katalog bekannt war, der bis zum Patriarchen

Paulus zwanzig aquilejensische Bischöfe zählte. Außerdem gibt Palla-

dius die von ihm, also in der Renaissancezeit, ohne Berufung auf

alte Quellen versuchte Ausfüllung der Liste ausdrücklich zu. Über

Quirinus handeln wir später. Über Laurentius Polensis siehe de

Rubeis, S. 164. Harnack behandelt diese Bischofslisten in seiner

Chronologie nicht.

2) Nach Candidus, Comm. Aquil., S. 12, unter Domitian. Im

Martyrolog. Hieronym. (Ed. de Rossi — Duchesne, S. 33) ist für XVII

(XVI) Kl. April, angegeben: In Aquileia Helari Tatiani ... IN AQVI-

LEIA AD PORTO Largi Hilari Titiani Catoni Datiani. .. Seine Akten

von den Bollandisten drei Handschriften aus Trier, Paderborn und

Utrecht entnommen in Acta SS. Martii II, S. 418 ff. Eine vierte

Handschrift im Görzer Kapitelarchiv, Fol. I (42 X 30), s. XIV, S. CXV.

Passio SS. mart. Hellari. ., deren Abschrift wir der Güte des Herrn

Prälaten Dr. Sedei und D. Sion verdanken. Ohne in eine Kritik dieser

Berichte näher eingehen zu können, wählen wir die Schreibweise

Hilarus mit Rücksicht auf C. I.V. 976, 2235, 2904, 5150, 5873, 6232,

773g, 8125 (15) und einer jüngst entdeckten altchristlichen Mosaik-

inschrift in Grado. Pais, Suppl. 203 (neben Hilarus auch Hilarii), 204,

250 (?). Die Volksaussprache im Friulanischen S. Elar erinnert an

dieselbe Abstammung. Für Titianus sprechen die Inschriften C. I. V,

784, 1622(?), 4753, 7560, 8258, 8660, 6404 (Titianus vates Christi aus

dem Jahre 476), Tatianus: 4082.

3) Sie starben nicht, wie de Rubeis (Monumenta, S. 27) und

nach ihm Czörnig (Görz, S. 191) vermuten, bei dem heutigen Mainiza

zwischen Gradiska und Görz, sondern der Präses Beronius ließ die

fünf Kerkergenossen nach dem Einsturz des bilderreichen Herkules-

tempels sofort im Kerker selbst enthaupten. Dieser Tempel wird in

den Akten 1. c. folgendermaßen beschrieben: templum quod erat

magnopere factum cum arä dealbatä plenum simulacris argenteis et

ipsa argentea ... et dixit ei: Sacrifica magno Herculi et vide gloriam

et virtutes eius. S. Hilarius respondit: deduceris miser et nescis quae

Ventura sunt tibi. Isti enim lapidei lignei et ferrei vel aerei ab homi-

nibus sunt facti et ornati auro et argento . . .

4) Duchesne, Origines, S. 29, Anm. 2, und Fastes episc, S. 34 f.,

der die Bischofsitze von Ravenna, Mailand (Anfang des 3. Jahrhunderts),

Aquileja, Brescia und Verona als sicher vor dem 4. Jahrhundert gegrün-

det nennt. Harnack (Mission und Ausbreitung, S. 505, Anm. 2), meint,

die Gemeindegründung von Aquileja sei erfolgt unter Diokletian oder

kurz vorher. Vgl. Anal. Boll., Bd. XVIII, S. 58. Savio, Antichi Vescovi.

8

41

mitbeteiligt. Darum wäre es gerade für Aquileja nicht unwahrscheinlich, daß jene Stätten

nach dem Umschlage zu Gunsten des Christentums wohl mindestens in gleicher Erinnerung

und Verehrung blieben wie die Walkerwerkstätte des von uns schon erwähnten Mitbürgers,

der, ebenfalls unter Diokletian, in die Ferne zog, um für Christus zu sterben.

Aber war nur irgend eine jener Gerichts= oder Gefängnisstätten im Gedächtnis geblieben,

dann darf es nicht wundernehmen, im Laufe der Zeit auch andere Namen damit verbunden zu

sehen. Sicher führte man im 4. Jahrhundert die Bischofslisten1) der Stadt bis auf Hilarus, auch

Helarus oder Hilarius genannt, zurück, der angeblich sub Numeriano, also in der Zeit zwischen

282 und 284 gestorben sein soll.2) Und auch hier spielt ein Kerker und ein Tempel eine beson-

dere Rolle. Das Gefängnis ist für den Bischof, einen Diakon Titianus, auch Tatianus genannt,

sowie für drei andere gefangene Christen, Felix, Largus und Dionysius, nicht nur ein Ort des

Gebetes, sondern, wie ihre Akten ausdrücklich hervorheben, zugleich die Stätte ihres Mar-

tyriums.3)

Wenn wir auch Bedenken gegen eine Verfolgung unter Numerian haben, ist jedenfalls

an dem historischen Charakter des Christentums am Ende des 3. Jahrhunderts auch in Ober-

italien nicht zu zweifeln.4)

*) Series patriarcharum in Mon. Germ. SS. XIII, 367 (nach

Handschriften aus dem 14. Jahrh.). Dieselbe Rezension bei de Rubeis,

Mon. Aquil. Appendix, p. 6. Letzterer gibt außerdem einen überein-

stimmenden Patriarchenkatalog (ibid. p. 6 ff.). Diese beiden Reihen

führen wir unter I. II. gemeinsam an und stellen daneben die Angaben

des Chronicon Venetum, resp. die daraus geschöpfte Reihe Dandolos;

hieran schließen wir die von de Rubeis rekonstruierte Patriarchen-

reihe, die wir bis zu Paulus (Paulinus) anführen, weil 827 auf der

Synode von Mantua eine Bischofsliste erwähnt wird, welche bis auf

Paulus zwanzig Glieder zählen soll: . . . scimus quod a beato Marco

usque ad Paulum Patriarcham.....sunt viginti Patriarchae (de Ru-

beis, S. 35).

I. u. II. Chronicon:

Chron. Venet. (Dandolo):

de Rubeis:

Hermagoras

s. a. XX

Hermagoras XX

Hermagoras

Helarus

X

Hilarius Pannonius a.

276, s. X

Hilarius

Grisogonus

» X

Grisogonus Thracius de

Civit. Byz. a. 286, s.IX

Chrysogonus

Theodorus

XI

Chrysogonus II in Dal-

matia natus a. 295

Chrysogonus II.

Grisogonus

IX

Theodorus, Thracius a.

308, s. XI

Agapitus

Agapitus

XIII

Agapitus Aquilegiensis

a. 319, s. XIII

Theodorus a. 314

Fortunatus

XV

Benedictus Romanus a.

332, s. XX

Benedictus

Valerianus

» XVIII

Fortunatianus Africanus,

ortus parentibus in

Forojulio a. 353, s.XV

Fortunatianus a. 347

Benedictus

» XXV

Valerianus Gallicus a.

368, s. XIX

Valerianus a. 369

Cromatius

» XVIII

Chromatius Hispanus a.

388, s. XVIII

Chromatius a. 389

Augustinus

» XIX

Augustinus Beneventa-

nus a. 407, s. XX (al.

XXVIII)

Augustinus a. 407

Adelfus

IX

Delphinus Altinas a. 434,

s. IX

Adelfus

Maximus

» XX

Januarius Polensis a.443,

s. VIII

Maximus

Januarius

» VIII

Secundus Salicus a. 451,

s. III

Januarius a. 444

Secundus

III

Nicetas Graecus a. 454,

s. a. XXX m. IX

Secundus a. 451

Niceta

» XXXII

Marcellianus Thessalo-

nicus a. 483, s. XIX

Nicetas a. 454

Marcellianus

» XXVIII

Marcellinus Romanus a.

500, s. XV

Marcellianus

Marcellinus

» XXV

Stephanus Mediolanen-

sis a. 521, s. a. XII m.

III d. XV

Marcellinus a. 503

I. u. II. Chronicon:

Stephanus s. a. XII

Macedonius

Paulus

XXVI

XII

Chron. Venet. (Dandolo):

Laurentius Polensis a.

534, s. a. IV m. V

Macedonius Macedoni-

cus a. 53g, s. a. XVI

m. V d. V

Paulus Romanus a. 557,

s. XII

de Rubeis:

Stephanus

Macedonius a. 539

Paulinus a. 557

Vor Theodorus schaltet de Rubeis aus: Fortunatus, Valerianus,

Maximus, Quirinus, Marcellus, Alexandrinus. Seine Polemik hierüber

gegen Palladius ist (S. 25) umso wirksamer, als in der karolingischen

Zeit bereits jener Katalog bekannt war, der bis zum Patriarchen

Paulus zwanzig aquilejensische Bischöfe zählte. Außerdem gibt Palla-

dius die von ihm, also in der Renaissancezeit, ohne Berufung auf

alte Quellen versuchte Ausfüllung der Liste ausdrücklich zu. Über

Quirinus handeln wir später. Über Laurentius Polensis siehe de

Rubeis, S. 164. Harnack behandelt diese Bischofslisten in seiner

Chronologie nicht.

2) Nach Candidus, Comm. Aquil., S. 12, unter Domitian. Im

Martyrolog. Hieronym. (Ed. de Rossi — Duchesne, S. 33) ist für XVII

(XVI) Kl. April, angegeben: In Aquileia Helari Tatiani ... IN AQVI-

LEIA AD PORTO Largi Hilari Titiani Catoni Datiani. .. Seine Akten

von den Bollandisten drei Handschriften aus Trier, Paderborn und

Utrecht entnommen in Acta SS. Martii II, S. 418 ff. Eine vierte

Handschrift im Görzer Kapitelarchiv, Fol. I (42 X 30), s. XIV, S. CXV.

Passio SS. mart. Hellari. ., deren Abschrift wir der Güte des Herrn

Prälaten Dr. Sedei und D. Sion verdanken. Ohne in eine Kritik dieser

Berichte näher eingehen zu können, wählen wir die Schreibweise

Hilarus mit Rücksicht auf C. I.V. 976, 2235, 2904, 5150, 5873, 6232,

773g, 8125 (15) und einer jüngst entdeckten altchristlichen Mosaik-

inschrift in Grado. Pais, Suppl. 203 (neben Hilarus auch Hilarii), 204,

250 (?). Die Volksaussprache im Friulanischen S. Elar erinnert an

dieselbe Abstammung. Für Titianus sprechen die Inschriften C. I. V,

784, 1622(?), 4753, 7560, 8258, 8660, 6404 (Titianus vates Christi aus

dem Jahre 476), Tatianus: 4082.

3) Sie starben nicht, wie de Rubeis (Monumenta, S. 27) und

nach ihm Czörnig (Görz, S. 191) vermuten, bei dem heutigen Mainiza

zwischen Gradiska und Görz, sondern der Präses Beronius ließ die

fünf Kerkergenossen nach dem Einsturz des bilderreichen Herkules-

tempels sofort im Kerker selbst enthaupten. Dieser Tempel wird in

den Akten 1. c. folgendermaßen beschrieben: templum quod erat

magnopere factum cum arä dealbatä plenum simulacris argenteis et

ipsa argentea ... et dixit ei: Sacrifica magno Herculi et vide gloriam

et virtutes eius. S. Hilarius respondit: deduceris miser et nescis quae

Ventura sunt tibi. Isti enim lapidei lignei et ferrei vel aerei ab homi-

nibus sunt facti et ornati auro et argento . . .

4) Duchesne, Origines, S. 29, Anm. 2, und Fastes episc, S. 34 f.,

der die Bischofsitze von Ravenna, Mailand (Anfang des 3. Jahrhunderts),

Aquileja, Brescia und Verona als sicher vor dem 4. Jahrhundert gegrün-

det nennt. Harnack (Mission und Ausbreitung, S. 505, Anm. 2), meint,

die Gemeindegründung von Aquileja sei erfolgt unter Diokletian oder

kurz vorher. Vgl. Anal. Boll., Bd. XVIII, S. 58. Savio, Antichi Vescovi.

8

41