Anhang. Georgische und armenische Baukunst.

255

sowohl des Islam als auch des benachbarten persischen Landes auf, welche

im Verein mit den durch die Rauhheit des Gebirges gebotenen Modificationen

einen höchst eigentümlichen Baustyl erzeugten.*)

In Georgien scheint man sich näher an die byzantinische Bauweise an-

geschlossen zu haben, wie die Kirche zu Pitzunda, angeblich von Justinian

selbst gegründet, beweist. Sie hat einen quadratischen Grundriss, aus welchem

sich die höheren Theile in Form eines griechischen Kreuzes erheben, dessen

Mitte eine Kuppel bildet. Sie hat ferner eine Vorhalle, eine Frauen-Empore,

drei Altarnischen, rundbogig gewölbte, mit Marmorplatten geschlossene Fenster

und ein mit Hausteinen und Ziegeln schichtweise wechselndes Mauerwerk. Ist

dies Alles, ist die Bedeckung sämmtlieher Räume ausser der Kuppel mit Tonnen-

gewölben byzantinisch, so fehlt es doch andererseits nicht an abweichenden

Eigenschaften. Dahin gehört besonders, dass die Kuppel auf sehr hohem

Tambour emporsteigt und in freierer Weise über dem Baue dominirt, sodann

aber auch, dass sie gleich den übrigen Gewölben durch ein Dach von Stein-

ziegeln bedeckt ist, eine Vorkehrung, zu welcher das rauhere Klima nöthigte.

Viel bedeutender und origineller gestalten sich die Abweichungen vom

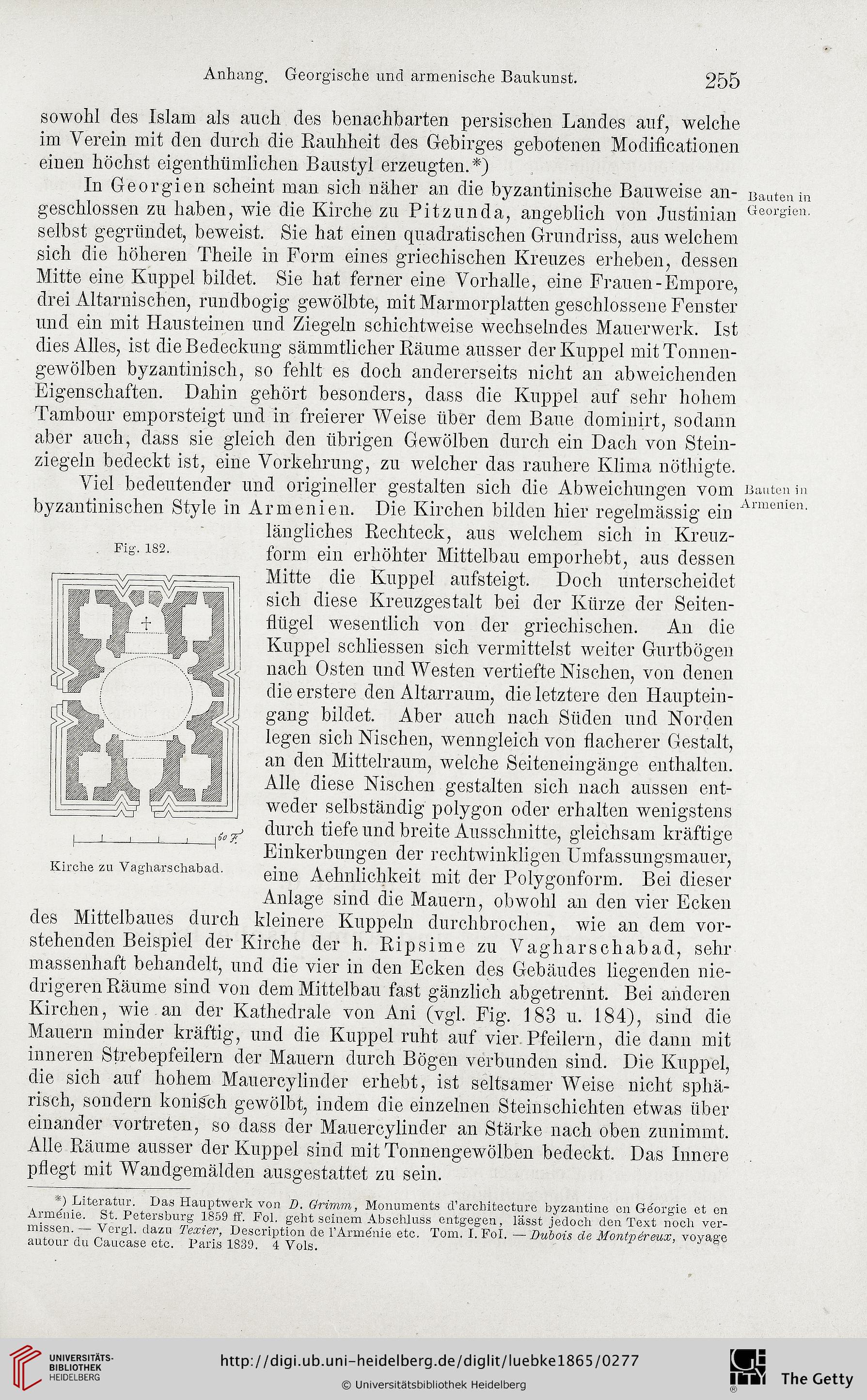

byzantinischen Style in Armenien. Die Kirchen bilden hier regelmässig ein

längliches Rechteck, aus welchem sich in Kreuz-

form ein erhöhter Mittelbau emporhebt, aus dessen

Mitte die Kuppel aufsteigt. Doch unterscheidet

sich diese Kreuzgestalt bei der Kürze der Seiten-

flügel wesentlich von der griechischen. An die

Kuppel schliessen sich vermittelst weiter Gurtbögen

nach Osten und Westen vertiefte Nischen, von denen

die erstere den Altarraum, die letztere den Hauptein-

gang bildet. Aber auch nach Süden und Norden

legen sich Nischen, wenngleich von flacherer Gestalt,

an den Mittelraum, welche Seiteneingänge enthalten.

Alle diese Nischen gestalten sich nach aussen ent-

weder selbständig polygon oder erhalten wenigstens

durch tiefe und breite Ausschnitte, gleichsam kräftige

Einkerbungen der rechtwinkligen Umfassungsmauer,

eine Aehnlichkeit mit der Polygonform. Bei dieser

Anlage sind die Mauern, obwohl an den vier Ecken

des Mittelbaues durch kleinere Kuppeln durchbrochen, wie an dem vor-

stehenden Beispiel der Kirche der h. Ripsime zu Vagharschabad, sehr

massenhaft behandelt, und die vier in den Ecken des Gebäudes liegenden nie-

drigeren Räume sind von dem Mittelbau fast gänzlich abgetrennt. Bei anderen

Kirchen, wie an der Kathedrale von Ani (vgl. Fig. 183 u. 184), sind die

Mauern minder kräftig, und die Kuppel ruht auf vier Pfeilern, die dann mit

inneren Strebepfeilern der Mauern durch Bögen verbunden sind. Die Kuppel,

die sich auf hohem Mauercylinder erhebt, ist seltsamer Weise nicht sphä-

risch, sondern konisch gewölbt, indem die einzelnen Steinschichten etwas über

einander vortreten, so dass der Mauercylinder an Stärke nach oben zunimmt.

Alle Räume ausser der Kuppel sind mit Tonnengewölben bedeckt. Das Innere

pflegt mit Wandgemälden ausgestattet zu sein.

*) Literatur. Das Hauptwerk von D. Grimm, Monuments d’architecture byzantine en Georgie et cn

Armdnie. St. Petersburg 1859 ff. Fol. geht seinem Abschluss entgegen, lässt jedoch den Text noch ver-

missen. — Vergl. dazu Texter, Description de l’Armdnie etc. Tom. I. FoL — Dubois de Montpereux, voyage

autour du Caucase etc. Paris 1839. 4 Vols.

Hauten in

Georgien.

Bauten in

Armenien.

255

sowohl des Islam als auch des benachbarten persischen Landes auf, welche

im Verein mit den durch die Rauhheit des Gebirges gebotenen Modificationen

einen höchst eigentümlichen Baustyl erzeugten.*)

In Georgien scheint man sich näher an die byzantinische Bauweise an-

geschlossen zu haben, wie die Kirche zu Pitzunda, angeblich von Justinian

selbst gegründet, beweist. Sie hat einen quadratischen Grundriss, aus welchem

sich die höheren Theile in Form eines griechischen Kreuzes erheben, dessen

Mitte eine Kuppel bildet. Sie hat ferner eine Vorhalle, eine Frauen-Empore,

drei Altarnischen, rundbogig gewölbte, mit Marmorplatten geschlossene Fenster

und ein mit Hausteinen und Ziegeln schichtweise wechselndes Mauerwerk. Ist

dies Alles, ist die Bedeckung sämmtlieher Räume ausser der Kuppel mit Tonnen-

gewölben byzantinisch, so fehlt es doch andererseits nicht an abweichenden

Eigenschaften. Dahin gehört besonders, dass die Kuppel auf sehr hohem

Tambour emporsteigt und in freierer Weise über dem Baue dominirt, sodann

aber auch, dass sie gleich den übrigen Gewölben durch ein Dach von Stein-

ziegeln bedeckt ist, eine Vorkehrung, zu welcher das rauhere Klima nöthigte.

Viel bedeutender und origineller gestalten sich die Abweichungen vom

byzantinischen Style in Armenien. Die Kirchen bilden hier regelmässig ein

längliches Rechteck, aus welchem sich in Kreuz-

form ein erhöhter Mittelbau emporhebt, aus dessen

Mitte die Kuppel aufsteigt. Doch unterscheidet

sich diese Kreuzgestalt bei der Kürze der Seiten-

flügel wesentlich von der griechischen. An die

Kuppel schliessen sich vermittelst weiter Gurtbögen

nach Osten und Westen vertiefte Nischen, von denen

die erstere den Altarraum, die letztere den Hauptein-

gang bildet. Aber auch nach Süden und Norden

legen sich Nischen, wenngleich von flacherer Gestalt,

an den Mittelraum, welche Seiteneingänge enthalten.

Alle diese Nischen gestalten sich nach aussen ent-

weder selbständig polygon oder erhalten wenigstens

durch tiefe und breite Ausschnitte, gleichsam kräftige

Einkerbungen der rechtwinkligen Umfassungsmauer,

eine Aehnlichkeit mit der Polygonform. Bei dieser

Anlage sind die Mauern, obwohl an den vier Ecken

des Mittelbaues durch kleinere Kuppeln durchbrochen, wie an dem vor-

stehenden Beispiel der Kirche der h. Ripsime zu Vagharschabad, sehr

massenhaft behandelt, und die vier in den Ecken des Gebäudes liegenden nie-

drigeren Räume sind von dem Mittelbau fast gänzlich abgetrennt. Bei anderen

Kirchen, wie an der Kathedrale von Ani (vgl. Fig. 183 u. 184), sind die

Mauern minder kräftig, und die Kuppel ruht auf vier Pfeilern, die dann mit

inneren Strebepfeilern der Mauern durch Bögen verbunden sind. Die Kuppel,

die sich auf hohem Mauercylinder erhebt, ist seltsamer Weise nicht sphä-

risch, sondern konisch gewölbt, indem die einzelnen Steinschichten etwas über

einander vortreten, so dass der Mauercylinder an Stärke nach oben zunimmt.

Alle Räume ausser der Kuppel sind mit Tonnengewölben bedeckt. Das Innere

pflegt mit Wandgemälden ausgestattet zu sein.

*) Literatur. Das Hauptwerk von D. Grimm, Monuments d’architecture byzantine en Georgie et cn

Armdnie. St. Petersburg 1859 ff. Fol. geht seinem Abschluss entgegen, lässt jedoch den Text noch ver-

missen. — Vergl. dazu Texter, Description de l’Armdnie etc. Tom. I. FoL — Dubois de Montpereux, voyage

autour du Caucase etc. Paris 1839. 4 Vols.

Hauten in

Georgien.

Bauten in

Armenien.