Jn dieser Land-

schaft stebt mit Tür-

men, davon der kleinere

eine fei'ngeschwungene

Schieferkappe trägft

schon weitbin durch die

Weiden und Pappeln

grüßend daö „rheini-

sche RotbenburPft wie

dieseö stons ein schlim-

mer klngeschmack ge-

tauft hat. Man stebt

bctroffen still, wenn

man heraustritt aus

den letzten Weiden-

büschen, vor cinem

Bild- und Bauwerk

ohnegleichen. Aus

sanstem Wiesenland

ganz unvermittelt, von

einer Riesenzauberhand dahingestellt, in dunkelrotcm

Aiegelwerk, durch regelmäßig eingemauerte Basaltblöcke

noch schwärzlicher gemacht, unheimlich alleö überragend

ein mächtiges Schloß: kein Gebäude sür menschlichc

Bewohner, olme Fenster, nur ungeheuere Wände in

wohlerwogenen Verschiebungen dabin gestellt; Eseu

wuchert mit schwarzem Grün darüber; aus einem Eck-

turm wäcbst ein Baum mit

mächtiger Krone, er kann

die Riesenwände nicht über-

ragen und stebt vor ibnen

wie ein Blumentops. Kein

Burggebäude am ganzen

Rhein, von Bonn bis Bingen,

soviel ibrer da auch stehen,

so unerhörter Schönheit

mächtig und dergestalt er-

süllt vom mittelalterlichen

Geist.

Es steht nicht sür sich

selber da, die Mauern lausen

rechts und links zu einem

Viereck aus, das heute sest-

geschlossen noch die klcine

Stadt umgibt: links trotzt

aus der Besestigung aus-

gebaut ein Windmühlen-

turm, rechtshin zum Rhein

gewendet zieht eine Häuser-

rei'he hinter der Mauer zum

stumpsen Rheinturm hin.

So gewaltig dieser äußere

Eindruck, so trübselig ist der

innere. Einzig jene Häuser-

reihe gewabrt in der Näbe

einen Anblick, der zwar dem

masjigen Stadtmauerwerk

auch nicht entspricht, doch

manchmal malerisch im

Durchblick steht, sonst wan-

derr es sich traurig durch

die ärmlichen Gaffen.

Verwahrlost stehn die

niedrigen Ziegelhäuser,

ein tückisches verkom-

meneö Volk scheint

da zu hausen, haltlose

Erben einer Ver-

gangenheit, die nicht

die ihre war. Schloß

Friedestrom, so hieß

die Riesenburg, in

deren Mauern daö

Städtchen miteinge-

saßt wurde,hat keinem

Ortöeinsassen gehört:

Friedrich von Saar-

weden, Erzbischos von

Köln, war ihr Er-

bauer im 14. Jahr-

hundert. So gehen

hier ivie überall am Niederrhein die Spuren aus Köln

und seine Erzbischöse zurück; sie waren die Sonne,

dcr in Trotz oder Unterwersung alles zuliebe geschah,

was hier vermocht wurde.

Die Kirche aber, die inmitten steht, ist ncu und

eigene Lcistung derer von Zonö. Was sür ein seines

Ding mag da gestanden haben? Wehmütig sieht man

hinaus zur Kappe des runden

JudenturmS, an der ein

breites Drabtnetz ausge-

spannt ist, die morschen

Schiefer auszusangen; wie

müssen die Menschen gleich

Ratten hier gewühlt haben,

daß innen die äußerlich er-

haltene Stadr so arg ver-

wüstet wurde! Wehmütig

crkennt man auch die Folgen

der Fremdenindustrie: das

ausgemalte blaue Schmiede-

werk an albern eingesetzten

neucn Toren, ein buntbe-

schriebeneö GasthauS gar

„zur Rothenburg"; man

sieht es schon von außen

diesen Kneipen an: der Geist

der alten Zeit wohnt nicht

mehr da, wohl aber einer,

der nach Schnaps und

schlechtem Tabak und an-

derm Elend riecht.

„Zons, du gebrechlich

stattlicheö Mauernest, stehen

geblieben in einem Sumps

sturmloser Vergangenheit.

Mit deinen stummcn Gassen,

die in engen Toren enden.

Mit deinen Toren, die lallen

über jedcm Scbritt. Dem

Schritt deö Fremden lauschen

deine Winkel und höbnen

bonS. Rheinseite. (Photographie.)

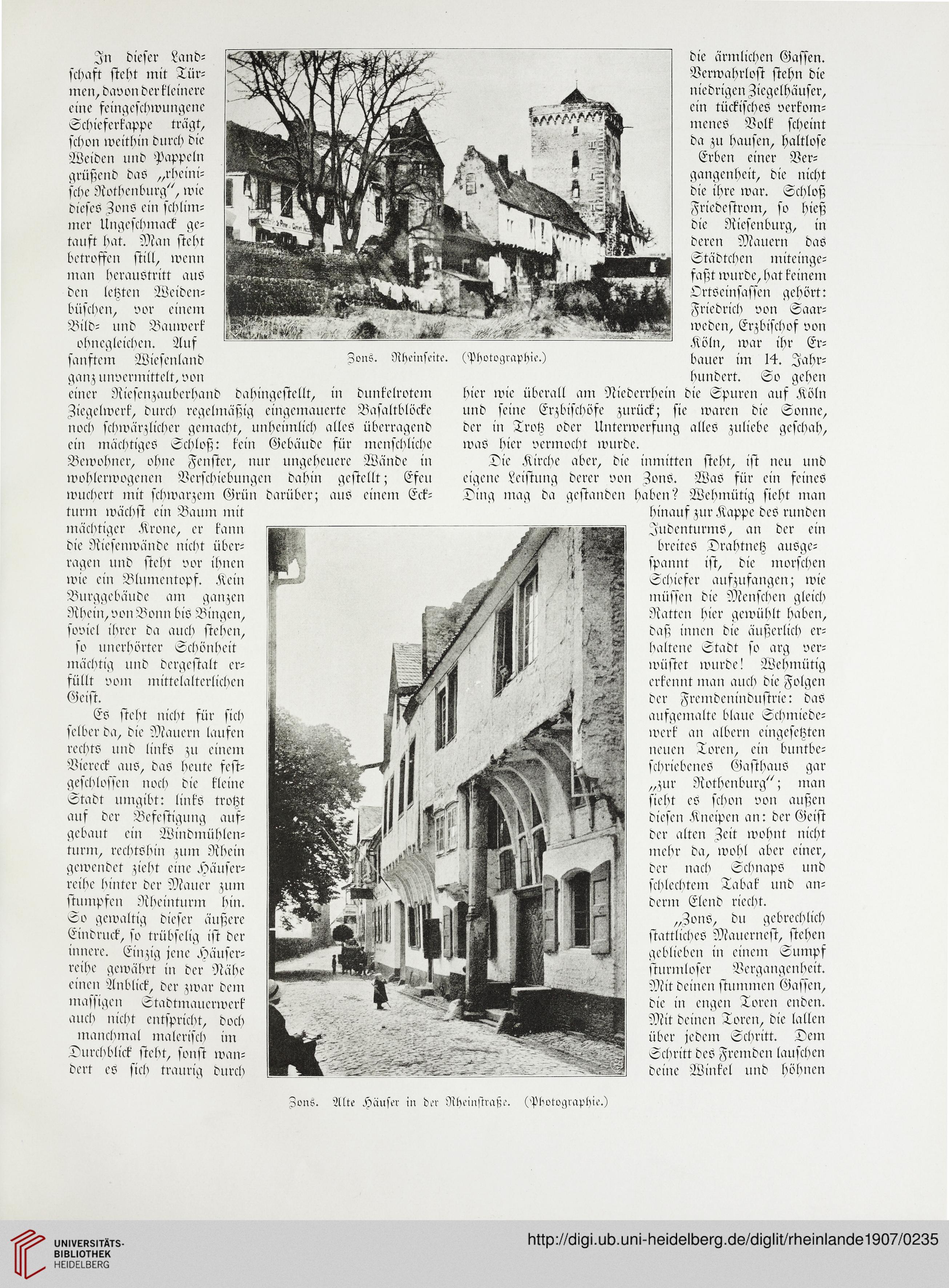

Zons. Alte Hauser in der Nheinstraße. (Photographie.)

schaft stebt mit Tür-

men, davon der kleinere

eine fei'ngeschwungene

Schieferkappe trägft

schon weitbin durch die

Weiden und Pappeln

grüßend daö „rheini-

sche RotbenburPft wie

dieseö stons ein schlim-

mer klngeschmack ge-

tauft hat. Man stebt

bctroffen still, wenn

man heraustritt aus

den letzten Weiden-

büschen, vor cinem

Bild- und Bauwerk

ohnegleichen. Aus

sanstem Wiesenland

ganz unvermittelt, von

einer Riesenzauberhand dahingestellt, in dunkelrotcm

Aiegelwerk, durch regelmäßig eingemauerte Basaltblöcke

noch schwärzlicher gemacht, unheimlich alleö überragend

ein mächtiges Schloß: kein Gebäude sür menschlichc

Bewohner, olme Fenster, nur ungeheuere Wände in

wohlerwogenen Verschiebungen dabin gestellt; Eseu

wuchert mit schwarzem Grün darüber; aus einem Eck-

turm wäcbst ein Baum mit

mächtiger Krone, er kann

die Riesenwände nicht über-

ragen und stebt vor ibnen

wie ein Blumentops. Kein

Burggebäude am ganzen

Rhein, von Bonn bis Bingen,

soviel ibrer da auch stehen,

so unerhörter Schönheit

mächtig und dergestalt er-

süllt vom mittelalterlichen

Geist.

Es steht nicht sür sich

selber da, die Mauern lausen

rechts und links zu einem

Viereck aus, das heute sest-

geschlossen noch die klcine

Stadt umgibt: links trotzt

aus der Besestigung aus-

gebaut ein Windmühlen-

turm, rechtshin zum Rhein

gewendet zieht eine Häuser-

rei'he hinter der Mauer zum

stumpsen Rheinturm hin.

So gewaltig dieser äußere

Eindruck, so trübselig ist der

innere. Einzig jene Häuser-

reihe gewabrt in der Näbe

einen Anblick, der zwar dem

masjigen Stadtmauerwerk

auch nicht entspricht, doch

manchmal malerisch im

Durchblick steht, sonst wan-

derr es sich traurig durch

die ärmlichen Gaffen.

Verwahrlost stehn die

niedrigen Ziegelhäuser,

ein tückisches verkom-

meneö Volk scheint

da zu hausen, haltlose

Erben einer Ver-

gangenheit, die nicht

die ihre war. Schloß

Friedestrom, so hieß

die Riesenburg, in

deren Mauern daö

Städtchen miteinge-

saßt wurde,hat keinem

Ortöeinsassen gehört:

Friedrich von Saar-

weden, Erzbischos von

Köln, war ihr Er-

bauer im 14. Jahr-

hundert. So gehen

hier ivie überall am Niederrhein die Spuren aus Köln

und seine Erzbischöse zurück; sie waren die Sonne,

dcr in Trotz oder Unterwersung alles zuliebe geschah,

was hier vermocht wurde.

Die Kirche aber, die inmitten steht, ist ncu und

eigene Lcistung derer von Zonö. Was sür ein seines

Ding mag da gestanden haben? Wehmütig sieht man

hinaus zur Kappe des runden

JudenturmS, an der ein

breites Drabtnetz ausge-

spannt ist, die morschen

Schiefer auszusangen; wie

müssen die Menschen gleich

Ratten hier gewühlt haben,

daß innen die äußerlich er-

haltene Stadr so arg ver-

wüstet wurde! Wehmütig

crkennt man auch die Folgen

der Fremdenindustrie: das

ausgemalte blaue Schmiede-

werk an albern eingesetzten

neucn Toren, ein buntbe-

schriebeneö GasthauS gar

„zur Rothenburg"; man

sieht es schon von außen

diesen Kneipen an: der Geist

der alten Zeit wohnt nicht

mehr da, wohl aber einer,

der nach Schnaps und

schlechtem Tabak und an-

derm Elend riecht.

„Zons, du gebrechlich

stattlicheö Mauernest, stehen

geblieben in einem Sumps

sturmloser Vergangenheit.

Mit deinen stummcn Gassen,

die in engen Toren enden.

Mit deinen Toren, die lallen

über jedcm Scbritt. Dem

Schritt deö Fremden lauschen

deine Winkel und höbnen

bonS. Rheinseite. (Photographie.)

Zons. Alte Hauser in der Nheinstraße. (Photographie.)