EPHEDRIS.MOS UND VERWANDTES

37

im mm

mim

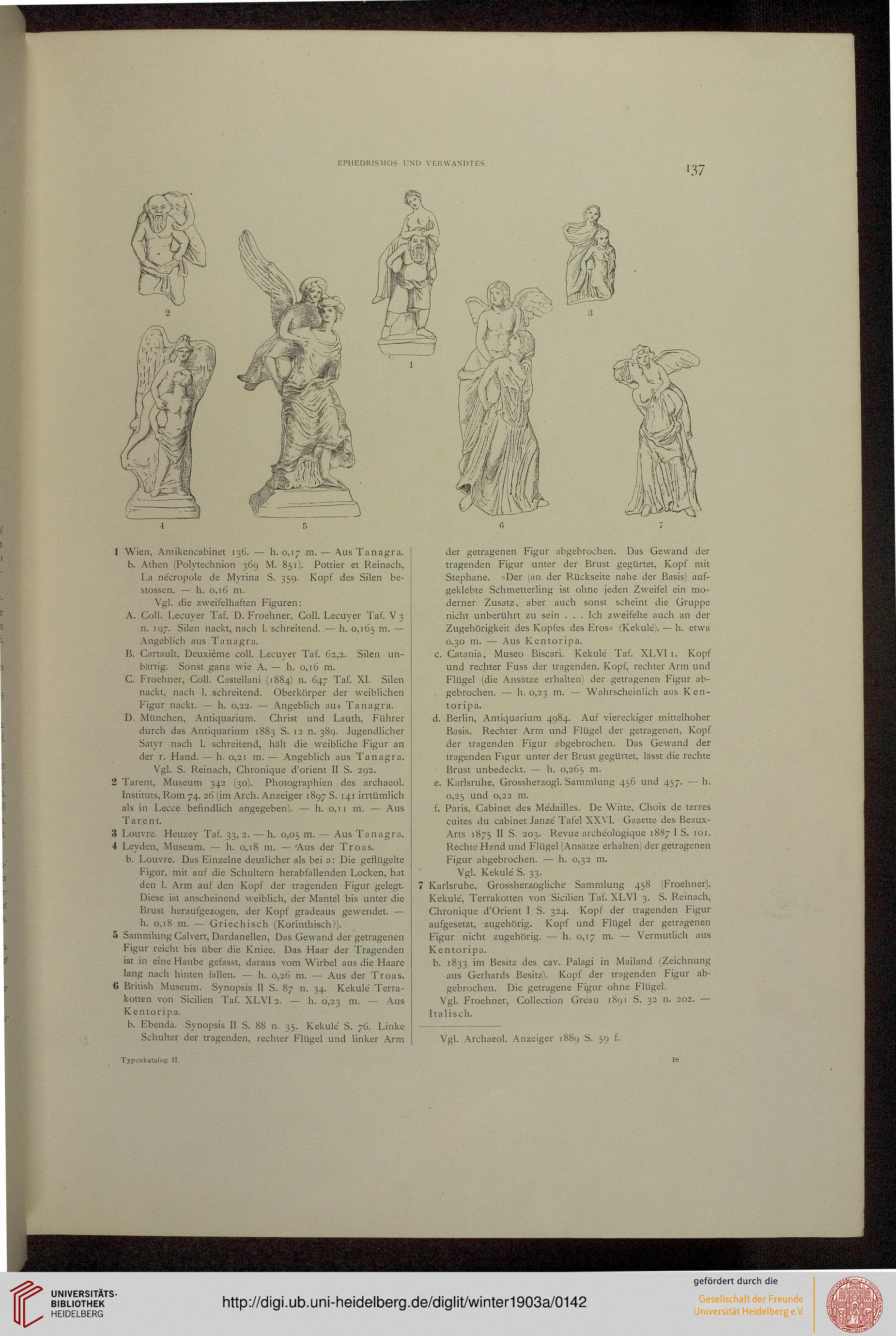

1 Wien, Antikencabinet 136. — h. 0,17 m. ■— Aus Tanagra.

b. Athen (Polytechnion 369 M. 851). Pottier et Reinach,

La ne'cropole de Myrina S. 359. Kopf des Silen be-

stossen. — h. 0,16 m.

Vgl. die zweifelhaften Figuren:

A. Coli. Lecuyer Tat D. Froehner, Coli. Lecuyer Taf. V 3

n. 197. Silen nackt, nach 1. schreitend. — h. 0,165 nl- —

Angeblich aus Tanagra.

B. Cartault, Deuxieme coli. Lecuyer Taf. 62,2. Silen un-

bärtig. Sonst ganz wie A. — h. o, 16 m.

C. Froehner, Colh Castellani (1884) n. 647 Taf. XI. Silen

nackt, nach 1. schreitend. Oberkörper der weiblichen

Figur nackt. — h. 0,22. — Angeblich aus Tanagra.

D. München, Antiquarium. Christ und Lauth, Führer

durch das Antiquarium 1883 S. 12 n. 389. Jugendlicher

Satyr nach 1. schreitend, hält die weibliche Figur an

der r. Hand. — h. 0,21 m. — Angeblich aus Tanagra.

Vgl. S. Reinach, Chronique d'orient II S. 292.

2 Tarent, Museum 342 (30). Photographien des archaeol.

Instituts, Rom 74, 26 (im Arch. Anzeiger 1897 S. 141 irrtümlich

als in Lecce befindlich angegeben). — h. 0,11 m. — Aus

Tarent.

3 Louvre. Heuzey Taf. 33, 2. — h. 0,05 m. — Aus Tanagra.

4 Leyden, Museum. — h. 0,18 m. — Aus der Troas.

b. Louvre. Das Einzelne deutlicher als bei a: Die geflügelte

Figur, mit auf die Schultern herabfallenden Locken, hat

den 1. Arm auf den Kopf der tragenden Figur gelegt.

Diese ist anscheinend weiblich, der Mantel bis unter die

Brust heraufgezogen, der Kopf gradeaus gewendet. —

h. 0,18 m. — Griechisch (Korinthisch?).

5 Sammlung Calvert, Dardanellen, Das Gewand der getragenen

Figur reicht bis über die Kniee. Das Haar der Tragenden

ist in eine Haube gefasst, daraus vom Wirbel aus die Haare

lang nach hinten fallen. — h. 0,26 m. — Aus der Troas.

6 British Museum. Synopsis II S. 87 n. 34. Kekule Terra-

kotten von Sicilien Taf. XLVI2. — h. 0,23 m. — Aus

Kentoripa.

b. Ebenda. Synopsis II S. 88 n. 35. Kekule S. 76. Linke

Schulter der tragenden, rechter Flügel und linker Arm

der getragenen Figur abgebrochen. Das Gewand der

tragenden Figur unter der Brust gegürtet, Kopf mit

Stephane. »Der (an der Rückseite nahe der Basis) auf-

geklebte Schmetterling ist ohne jeden Zweifel ein mo-

derner Zusatz, aber auch sonst scheint die Gruppe

nicht unberührt zu sein . . . Ich zweifelte auch an der

Zugehörigkeit des Kopfes des Eros« (Kekule'). — h. etwa

0,30 m. — Aus Kentoripa.

c. Catania, Museo Biscari. Kekule Taf. XLVI 1. Kopf

und rechter Fuss der tragenden. Kopf, rechter Arm und

Flügel (die Ansätze erhalten) der getragenen Figur ab-

gebrochen. — h. 0,23 m. — Wahrscheinlich aus Ken-

toripa.

d. Berlin, Antiquarium 4984. Auf viereckiger mittelhoher

Basis. Rechter Arm und Flügel der getragenen, Kopf

der tragenden Figur abgebrochen. Das Gewand der

tragenden Figur unter der Brust gegürtet, lässt die rechte

Brust unbedeckt. — h. 0,265 m-

e. Karlsruhe, Grossherzogl. Sammlung 456 und 457. — h.

0,25 und 0,22 m.

f. Paris, Cabinet des Me'dailles. De Witte, Choix de terres

cuites du cabinet Janze' Tafel XXVI. Gazette des Beaux-

Arts 1875 II S. 203. Revue arche'ologique 1887 I S. 101.

Rechte Hand und Flügel (Ansätze erhalten) der getragenen

Figur abgebrochen. — h. 0,32 m.

Vgl. Kekule' S. 33.

Karlsruhe, Grossherzogliche Sammlung 458 (Froehner).

Kekule, Terrakotten von Sicilien Taf. XLVI 3. S. Reinach,

Chronique d'Orient I S. 324. Kopf der tragenden Figur

aufgesetzt, zugehörig. Kopf und Flügel der getragenen

Figur nicht zugehörig. — h. 0,17 m. — Vermutlich aus

Kentoripa.

b. 1833 im Besitz des cav. Palagi in Mailand (Zeichnung

aus Gerhards Besitz). Kopf der tragenden Figur ab-

gebrochen. Die getragene Figur ohne Flügel.

Vgl. Froehner, Collection Gre'au 1891 S. 32 n. 202. —

Italisch.

Vgl. Archaeol. Anzeiger 1889 S. 59 f.

Typcnliutalog II

37

im mm

mim

1 Wien, Antikencabinet 136. — h. 0,17 m. ■— Aus Tanagra.

b. Athen (Polytechnion 369 M. 851). Pottier et Reinach,

La ne'cropole de Myrina S. 359. Kopf des Silen be-

stossen. — h. 0,16 m.

Vgl. die zweifelhaften Figuren:

A. Coli. Lecuyer Tat D. Froehner, Coli. Lecuyer Taf. V 3

n. 197. Silen nackt, nach 1. schreitend. — h. 0,165 nl- —

Angeblich aus Tanagra.

B. Cartault, Deuxieme coli. Lecuyer Taf. 62,2. Silen un-

bärtig. Sonst ganz wie A. — h. o, 16 m.

C. Froehner, Colh Castellani (1884) n. 647 Taf. XI. Silen

nackt, nach 1. schreitend. Oberkörper der weiblichen

Figur nackt. — h. 0,22. — Angeblich aus Tanagra.

D. München, Antiquarium. Christ und Lauth, Führer

durch das Antiquarium 1883 S. 12 n. 389. Jugendlicher

Satyr nach 1. schreitend, hält die weibliche Figur an

der r. Hand. — h. 0,21 m. — Angeblich aus Tanagra.

Vgl. S. Reinach, Chronique d'orient II S. 292.

2 Tarent, Museum 342 (30). Photographien des archaeol.

Instituts, Rom 74, 26 (im Arch. Anzeiger 1897 S. 141 irrtümlich

als in Lecce befindlich angegeben). — h. 0,11 m. — Aus

Tarent.

3 Louvre. Heuzey Taf. 33, 2. — h. 0,05 m. — Aus Tanagra.

4 Leyden, Museum. — h. 0,18 m. — Aus der Troas.

b. Louvre. Das Einzelne deutlicher als bei a: Die geflügelte

Figur, mit auf die Schultern herabfallenden Locken, hat

den 1. Arm auf den Kopf der tragenden Figur gelegt.

Diese ist anscheinend weiblich, der Mantel bis unter die

Brust heraufgezogen, der Kopf gradeaus gewendet. —

h. 0,18 m. — Griechisch (Korinthisch?).

5 Sammlung Calvert, Dardanellen, Das Gewand der getragenen

Figur reicht bis über die Kniee. Das Haar der Tragenden

ist in eine Haube gefasst, daraus vom Wirbel aus die Haare

lang nach hinten fallen. — h. 0,26 m. — Aus der Troas.

6 British Museum. Synopsis II S. 87 n. 34. Kekule Terra-

kotten von Sicilien Taf. XLVI2. — h. 0,23 m. — Aus

Kentoripa.

b. Ebenda. Synopsis II S. 88 n. 35. Kekule S. 76. Linke

Schulter der tragenden, rechter Flügel und linker Arm

der getragenen Figur abgebrochen. Das Gewand der

tragenden Figur unter der Brust gegürtet, Kopf mit

Stephane. »Der (an der Rückseite nahe der Basis) auf-

geklebte Schmetterling ist ohne jeden Zweifel ein mo-

derner Zusatz, aber auch sonst scheint die Gruppe

nicht unberührt zu sein . . . Ich zweifelte auch an der

Zugehörigkeit des Kopfes des Eros« (Kekule'). — h. etwa

0,30 m. — Aus Kentoripa.

c. Catania, Museo Biscari. Kekule Taf. XLVI 1. Kopf

und rechter Fuss der tragenden. Kopf, rechter Arm und

Flügel (die Ansätze erhalten) der getragenen Figur ab-

gebrochen. — h. 0,23 m. — Wahrscheinlich aus Ken-

toripa.

d. Berlin, Antiquarium 4984. Auf viereckiger mittelhoher

Basis. Rechter Arm und Flügel der getragenen, Kopf

der tragenden Figur abgebrochen. Das Gewand der

tragenden Figur unter der Brust gegürtet, lässt die rechte

Brust unbedeckt. — h. 0,265 m-

e. Karlsruhe, Grossherzogl. Sammlung 456 und 457. — h.

0,25 und 0,22 m.

f. Paris, Cabinet des Me'dailles. De Witte, Choix de terres

cuites du cabinet Janze' Tafel XXVI. Gazette des Beaux-

Arts 1875 II S. 203. Revue arche'ologique 1887 I S. 101.

Rechte Hand und Flügel (Ansätze erhalten) der getragenen

Figur abgebrochen. — h. 0,32 m.

Vgl. Kekule' S. 33.

Karlsruhe, Grossherzogliche Sammlung 458 (Froehner).

Kekule, Terrakotten von Sicilien Taf. XLVI 3. S. Reinach,

Chronique d'Orient I S. 324. Kopf der tragenden Figur

aufgesetzt, zugehörig. Kopf und Flügel der getragenen

Figur nicht zugehörig. — h. 0,17 m. — Vermutlich aus

Kentoripa.

b. 1833 im Besitz des cav. Palagi in Mailand (Zeichnung

aus Gerhards Besitz). Kopf der tragenden Figur ab-

gebrochen. Die getragene Figur ohne Flügel.

Vgl. Froehner, Collection Gre'au 1891 S. 32 n. 202. —

Italisch.

Vgl. Archaeol. Anzeiger 1889 S. 59 f.

Typcnliutalog II