TONSYMBOLIK.

Oper:) wie in der geistlichen und weltlichen Kantates). Für Schütz

und Bach verweise ich auf Pirros (»Schütz«) und Wolfrums (»Se-

bastian Bach«) Zusammenstellungen. Die Mehrzahl dieser Komplexe

versinnbildlichen Ruhe, Friede der Seele, Festigkeit des Entschlusses.

Nur hüte man sich vor dem Irrtum, als ob solch langgehaltene Töne

ausnahmslos in symbolischer Funktion erschienen. Der Stellen bei

Bach sind zahlreiche, in denen die Textwen düngen gar kein so

geartetes Symbol aufweisen und doch musikalisch langgehaltene Töne

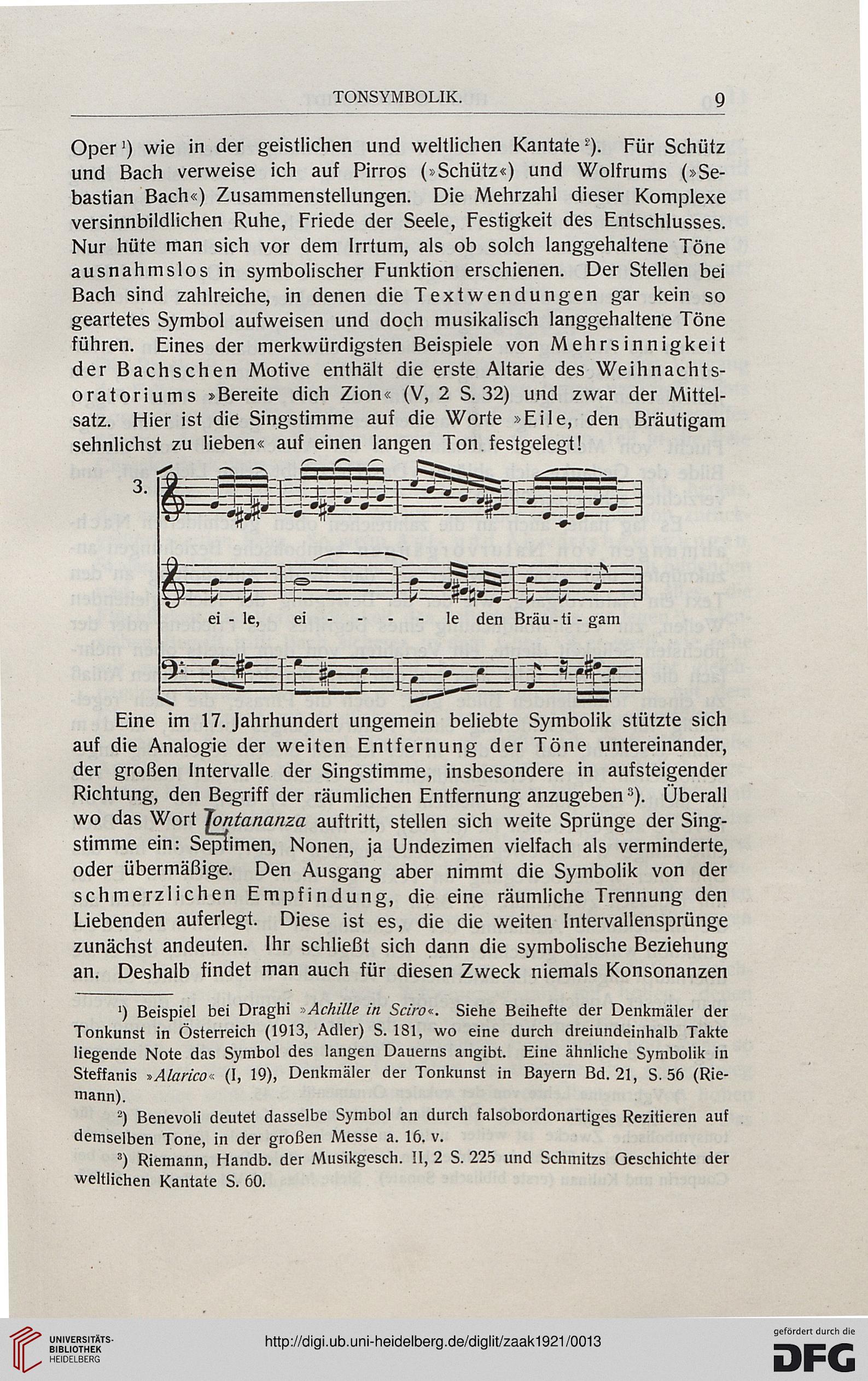

führen. Eines der merkwürdigsten Beispiele von Mehrsinnigkeit

der Bachschen Motive enthält die erste Altarie des Weih n ach ts-

oratoriums »Bereite dich Zion« (V, 2 S. 32) und zwar der Mittel-

satz. Hier ist die Singstimme auf die Worte »Eile, den Bräutigam

sehnlichst zu lieben« auf einen langen Ton. festgelegt!

3.

S^S

--*-

i

:fi3

^Fte

•Ü*-

ei - le,

le den Bräu - ti - gam

$

ß-

3fc

-ß-

mm

Eine im 17. Jahrhundert ungemein beliebte Symbolik stützte sich

auf die Analogie der weiten Entfernung der Töne untereinander,

der großen Intervalle der Singstimme, insbesondere in aufsteigender

Richtung, den Begriff der räumlichen Entfernung anzugeben3). Überall

wo das Wort Jontananza auftritt, stellen sich weite Sprünge der Sing-

stimme ein: Septimen, Nonen, ja Undezimen vielfach als verminderte,

oder übermäßige. Den Ausgang aber nimmt die Symbolik von der

schmerzlichen Empfindung, die eine räumliche Trennung den

Liebenden auferlegt. Diese ist es, die die weiten Intervallensprünge

zunächst andeuten. Ihr schließt sich dann die symbolische Beziehung

an. Deshalb findet man auch für diesen Zweck niemals Konsonanzen

') Beispiel bei Draghi »Achille in Sciro«. Siehe Beihefte der Denkmäler der

Tonkunst in Österreich (1913, Adler) S. 181, wo eine durch dreiundeinhalb Takte

liegende Note das Symbol des langen Dauerns angibt. Eine ähnliche Symbolik in

Steffanis »Alarico« (I, 19), Denkmäler der Tonkunst in Bayern Bd. 21, S. 56 (Rie-

mann).

2) Benevoli deutet dasselbe Symbol an durch falsobordonartiges Rezitieren auf

demselben Tone, in der großen Messe a. 16. v.

3) Riemann, Handb. der Musikgesch. II, 2 S. 225 und Schmitzs Geschichte der

weltlichen Kantate S. 60.

Oper:) wie in der geistlichen und weltlichen Kantates). Für Schütz

und Bach verweise ich auf Pirros (»Schütz«) und Wolfrums (»Se-

bastian Bach«) Zusammenstellungen. Die Mehrzahl dieser Komplexe

versinnbildlichen Ruhe, Friede der Seele, Festigkeit des Entschlusses.

Nur hüte man sich vor dem Irrtum, als ob solch langgehaltene Töne

ausnahmslos in symbolischer Funktion erschienen. Der Stellen bei

Bach sind zahlreiche, in denen die Textwen düngen gar kein so

geartetes Symbol aufweisen und doch musikalisch langgehaltene Töne

führen. Eines der merkwürdigsten Beispiele von Mehrsinnigkeit

der Bachschen Motive enthält die erste Altarie des Weih n ach ts-

oratoriums »Bereite dich Zion« (V, 2 S. 32) und zwar der Mittel-

satz. Hier ist die Singstimme auf die Worte »Eile, den Bräutigam

sehnlichst zu lieben« auf einen langen Ton. festgelegt!

3.

S^S

--*-

i

:fi3

^Fte

•Ü*-

ei - le,

le den Bräu - ti - gam

$

ß-

3fc

-ß-

mm

Eine im 17. Jahrhundert ungemein beliebte Symbolik stützte sich

auf die Analogie der weiten Entfernung der Töne untereinander,

der großen Intervalle der Singstimme, insbesondere in aufsteigender

Richtung, den Begriff der räumlichen Entfernung anzugeben3). Überall

wo das Wort Jontananza auftritt, stellen sich weite Sprünge der Sing-

stimme ein: Septimen, Nonen, ja Undezimen vielfach als verminderte,

oder übermäßige. Den Ausgang aber nimmt die Symbolik von der

schmerzlichen Empfindung, die eine räumliche Trennung den

Liebenden auferlegt. Diese ist es, die die weiten Intervallensprünge

zunächst andeuten. Ihr schließt sich dann die symbolische Beziehung

an. Deshalb findet man auch für diesen Zweck niemals Konsonanzen

') Beispiel bei Draghi »Achille in Sciro«. Siehe Beihefte der Denkmäler der

Tonkunst in Österreich (1913, Adler) S. 181, wo eine durch dreiundeinhalb Takte

liegende Note das Symbol des langen Dauerns angibt. Eine ähnliche Symbolik in

Steffanis »Alarico« (I, 19), Denkmäler der Tonkunst in Bayern Bd. 21, S. 56 (Rie-

mann).

2) Benevoli deutet dasselbe Symbol an durch falsobordonartiges Rezitieren auf

demselben Tone, in der großen Messe a. 16. v.

3) Riemann, Handb. der Musikgesch. II, 2 S. 225 und Schmitzs Geschichte der

weltlichen Kantate S. 60.