14 HUGO GOLDSCHMIDT.

i

■0-0—i—v-=—3—* JNi

^ 2 cslr^Z "TtT** 7

^ t 7 a ^Tf 7

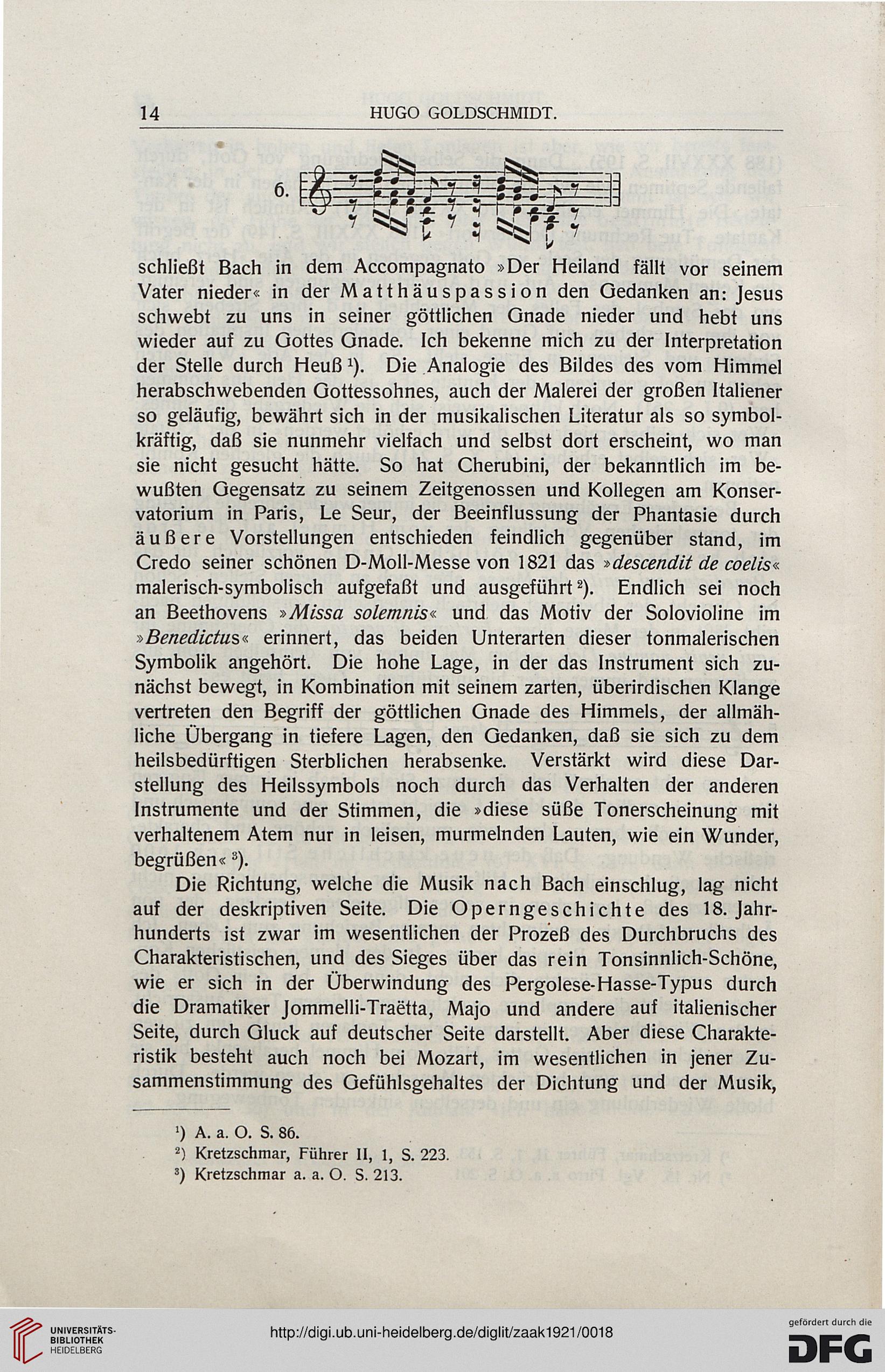

schließt Bach in dem Accompagnato »Der Heiland fällt vor seinem

Vater nieder« in der Matthäuspassion den Gedanken an: Jesus

schwebt zu uns in seiner göttlichen Gnade nieder und hebt uns

wieder auf zu Gottes Gnade. Ich bekenne mich zu der Interpretation

der Stelle durch Heuß 1). Die Analogie des Bildes des vom Himmel

herabschwebenden Gottessohnes, auch der Malerei der großen Italiener

so geläufig, bewährt sich in der musikalischen Literatur als so symbol-

kräftig, daß sie nunmehr vielfach und selbst dort erscheint, wo man

sie nicht gesucht hätte. So hat Cherubini, der bekanntlich im be-

wußten Gegensatz zu seinem Zeitgenossen und Kollegen am Konser-

vatorium in Paris, Le Seur, der Beeinflussung der Phantasie durch

äußere Vorstellungen entschieden feindlich gegenüber stand, im

Credo seiner schönen D-Moll-Messe von 1821 das »descendit de coelis«

malerisch-symbolisch aufgefaßt und ausgeführt2). Endlich sei noch

an Beethovens »Missa solemnis« und das Motiv der Solovioline im

»Benedictes« erinnert, das beiden Unterarten dieser tonmalerischen

Symbolik angehört. Die hohe Lage, in der das Instrument sich zu-

nächst bewegt, in Kombination mit seinem zarten, überirdischen Klange

vertreten den Begriff der göttlichen Gnade des Himmels, der allmäh-

liche Übergang in tiefere Lagen, den Gedanken, daß sie sich zu dem

heilsbedürftigen Sterblichen herabsenke. Verstärkt wird diese Dar-

stellung des Heilssymbols noch durch das Verhalten der anderen

Instrumente und der Stimmen, die »diese süße Tonerscheinung mit

verhaltenem Atem nur in leisen, murmelnden Lauten, wie ein Wunder,

begrüßen«3).

Die Richtung, welche die Musik nach Bach einschlug, lag nicht

auf der deskriptiven Seite. Die Operngeschichte des 18. Jahr-

hunderts ist zwar im wesentlichen der Prozeß des Durchbruchs des

Charakteristischen, und des Sieges über das rein Tonsinnlich-Schöne,

wie er sich in der Überwindung des Pergolese-Hasse-Typus durch

die Dramatiker Jommelli-Traetta, Majo und andere auf italienischer

Seite, durch Gluck auf deutscher Seite darstellt. Aber diese Charakte-

ristik besteht auch noch bei Mozart, im wesentlichen in jener Zu-

sammenstimmung des Gefühlsgehaltes der Dichtung und der Musik,

') A. a. O. S. 86.

2) Kretzschmar, Führer II, 1, S. 223.

3) Kretzschmar a. a. O. S. 213.

i

■0-0—i—v-=—3—* JNi

^ 2 cslr^Z "TtT** 7

^ t 7 a ^Tf 7

schließt Bach in dem Accompagnato »Der Heiland fällt vor seinem

Vater nieder« in der Matthäuspassion den Gedanken an: Jesus

schwebt zu uns in seiner göttlichen Gnade nieder und hebt uns

wieder auf zu Gottes Gnade. Ich bekenne mich zu der Interpretation

der Stelle durch Heuß 1). Die Analogie des Bildes des vom Himmel

herabschwebenden Gottessohnes, auch der Malerei der großen Italiener

so geläufig, bewährt sich in der musikalischen Literatur als so symbol-

kräftig, daß sie nunmehr vielfach und selbst dort erscheint, wo man

sie nicht gesucht hätte. So hat Cherubini, der bekanntlich im be-

wußten Gegensatz zu seinem Zeitgenossen und Kollegen am Konser-

vatorium in Paris, Le Seur, der Beeinflussung der Phantasie durch

äußere Vorstellungen entschieden feindlich gegenüber stand, im

Credo seiner schönen D-Moll-Messe von 1821 das »descendit de coelis«

malerisch-symbolisch aufgefaßt und ausgeführt2). Endlich sei noch

an Beethovens »Missa solemnis« und das Motiv der Solovioline im

»Benedictes« erinnert, das beiden Unterarten dieser tonmalerischen

Symbolik angehört. Die hohe Lage, in der das Instrument sich zu-

nächst bewegt, in Kombination mit seinem zarten, überirdischen Klange

vertreten den Begriff der göttlichen Gnade des Himmels, der allmäh-

liche Übergang in tiefere Lagen, den Gedanken, daß sie sich zu dem

heilsbedürftigen Sterblichen herabsenke. Verstärkt wird diese Dar-

stellung des Heilssymbols noch durch das Verhalten der anderen

Instrumente und der Stimmen, die »diese süße Tonerscheinung mit

verhaltenem Atem nur in leisen, murmelnden Lauten, wie ein Wunder,

begrüßen«3).

Die Richtung, welche die Musik nach Bach einschlug, lag nicht

auf der deskriptiven Seite. Die Operngeschichte des 18. Jahr-

hunderts ist zwar im wesentlichen der Prozeß des Durchbruchs des

Charakteristischen, und des Sieges über das rein Tonsinnlich-Schöne,

wie er sich in der Überwindung des Pergolese-Hasse-Typus durch

die Dramatiker Jommelli-Traetta, Majo und andere auf italienischer

Seite, durch Gluck auf deutscher Seite darstellt. Aber diese Charakte-

ristik besteht auch noch bei Mozart, im wesentlichen in jener Zu-

sammenstimmung des Gefühlsgehaltes der Dichtung und der Musik,

') A. a. O. S. 86.

2) Kretzschmar, Führer II, 1, S. 223.

3) Kretzschmar a. a. O. S. 213.