282 Mettler.

am Sonntag, Montag und Mittwoch an dem mittleren, der der Maria und dem Evan-

gelisten Johannes geweiht war, am Dienstag und Freitag rechts am Altar des Petrus,

am Donnerstag1 und Samstag links am Altar des Paulus.

Die vier Altäre gehören zur normalen Ausstattung des cluniazensischen

Presbyteriums. Der Hauptaltar muß im rechteckigen Hauptraum, die Trias der

kleineren Altäre an der apsidial oder gerade geschlossenen Ostwand gestanden haben.

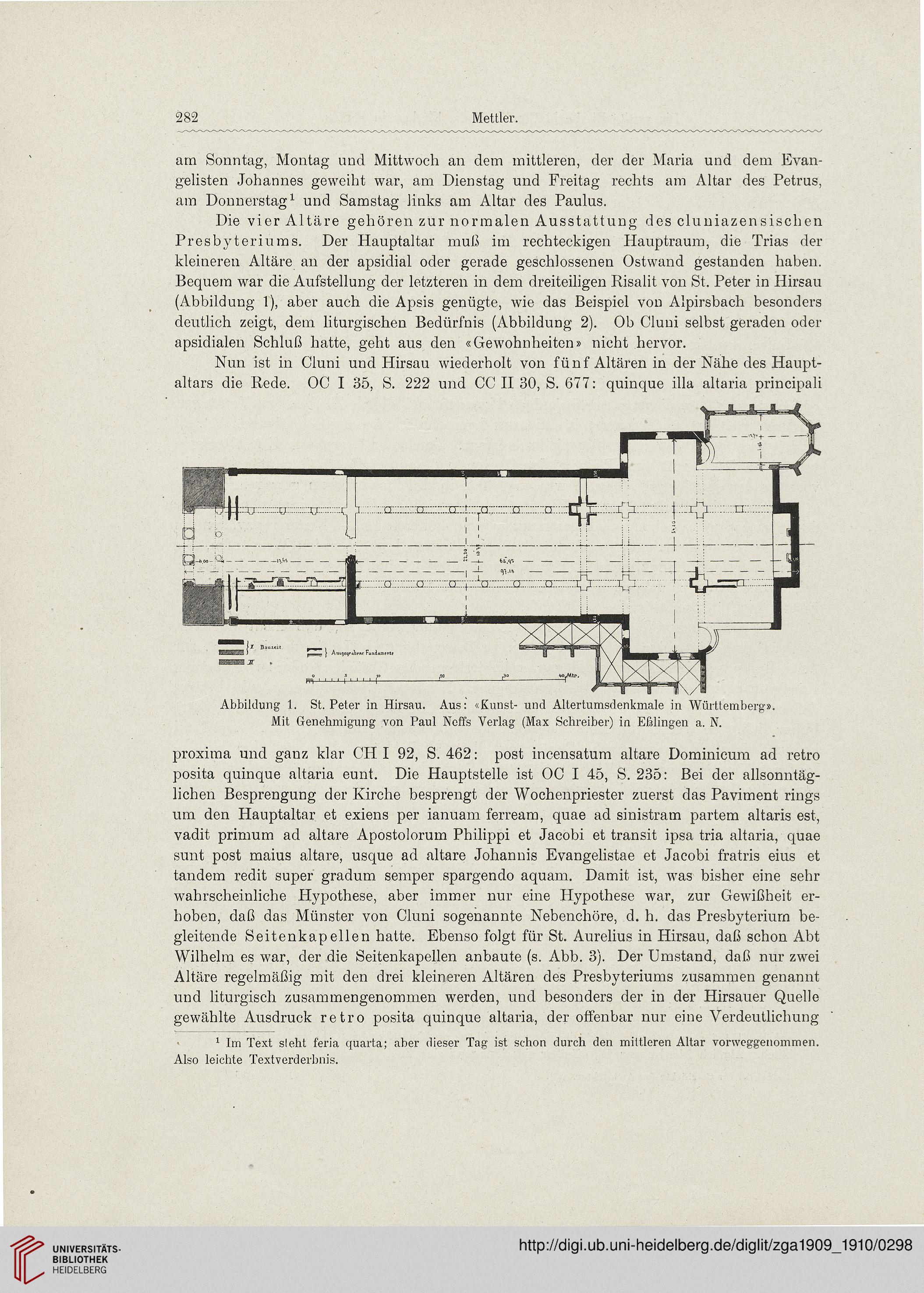

Bequem war die Aufstellung der letzteren in dem dreiteiligen Risalit von St. Peter in Hirsau

(Abbildung 1), aber auch die Apsis genügte, wie das Beispiel von Alpirsbach besonders

deutlich zeigt, dem liturgischen Bedürfnis (Abbildung 2). Ob Cluui selbst geraden oder

apsidialen Schluß hatte, geht aus den «Gewohnheiten» nicht hervor.

Nun ist in Cluni und Hirsau wiederholt von fünf Altären in der Nähe des Haupt-

altars die Rede. OC I 35, S. 222 und CC II 30, S. 677: quinque illa altaria principali

Abbildung 1. St. Peter in Hirsau. Aus: «Kunst- und Altertumsdenkmale in Württemberg».

Mit Genehmigung von Paul Ncffs Verlag (Max Schreiber) in Eßlingen a. N.

proxima und ganz klar CHI 92, S. 462: post incensatum altare Dominicum ad retro

posita quinque altaria eunt. Die Hauptstelle ist OC I 45, S. 235: Bei der allsonntäg-

lichen Besprengung der Kirche besprengt der Wochenpriester zuerst das Paviment rings

um den Hauptaltar et exiens per ianuam ferream, quae ad sinistram partem altaris est,

vadit primum ad altare Apostolorum Philippi et Jacobi et transit ipsa tria altaria, quae

sunt post maius altare, usque ad altare Johannis Evangelistae et Jacobi fratris eius et

tandem redit super gradum semper spargendo aquam. Damit ist, was bisher eine sehr

wahrscheinliche Hypothese, aber immer nur eine Hypothese war, zur Gewißheit er-

hoben, daß das Münster von Cluni sogenannte Nebenchöre, d. h. das Presbyteriurn be-

gleitende Seitenkapellen hatte. Ebenso folgt für St. Aurelius in Hirsau, daß schon Abt

Wilhelm es war, der die Seitenkapellen anbaute (s. Abb. 3). Der Umstand, daß nur zwei

Altäre regelmäßig mit den drei kleineren Altären des Presbyteriums zusammen genannt

und liturgisch zusammengenommen werden, und besonders der in der Hirsauer Quelle

gewählte Ausdruck retro posita quinque altaria, der offenbar nur eine Verdeutlichung

1 Im Text sieht feria quarta; aber dieser Tag ist schon durch den mittleren Altar vorweggenommen.

Also leichte Textverderbnis.

am Sonntag, Montag und Mittwoch an dem mittleren, der der Maria und dem Evan-

gelisten Johannes geweiht war, am Dienstag und Freitag rechts am Altar des Petrus,

am Donnerstag1 und Samstag links am Altar des Paulus.

Die vier Altäre gehören zur normalen Ausstattung des cluniazensischen

Presbyteriums. Der Hauptaltar muß im rechteckigen Hauptraum, die Trias der

kleineren Altäre an der apsidial oder gerade geschlossenen Ostwand gestanden haben.

Bequem war die Aufstellung der letzteren in dem dreiteiligen Risalit von St. Peter in Hirsau

(Abbildung 1), aber auch die Apsis genügte, wie das Beispiel von Alpirsbach besonders

deutlich zeigt, dem liturgischen Bedürfnis (Abbildung 2). Ob Cluui selbst geraden oder

apsidialen Schluß hatte, geht aus den «Gewohnheiten» nicht hervor.

Nun ist in Cluni und Hirsau wiederholt von fünf Altären in der Nähe des Haupt-

altars die Rede. OC I 35, S. 222 und CC II 30, S. 677: quinque illa altaria principali

Abbildung 1. St. Peter in Hirsau. Aus: «Kunst- und Altertumsdenkmale in Württemberg».

Mit Genehmigung von Paul Ncffs Verlag (Max Schreiber) in Eßlingen a. N.

proxima und ganz klar CHI 92, S. 462: post incensatum altare Dominicum ad retro

posita quinque altaria eunt. Die Hauptstelle ist OC I 45, S. 235: Bei der allsonntäg-

lichen Besprengung der Kirche besprengt der Wochenpriester zuerst das Paviment rings

um den Hauptaltar et exiens per ianuam ferream, quae ad sinistram partem altaris est,

vadit primum ad altare Apostolorum Philippi et Jacobi et transit ipsa tria altaria, quae

sunt post maius altare, usque ad altare Johannis Evangelistae et Jacobi fratris eius et

tandem redit super gradum semper spargendo aquam. Damit ist, was bisher eine sehr

wahrscheinliche Hypothese, aber immer nur eine Hypothese war, zur Gewißheit er-

hoben, daß das Münster von Cluni sogenannte Nebenchöre, d. h. das Presbyteriurn be-

gleitende Seitenkapellen hatte. Ebenso folgt für St. Aurelius in Hirsau, daß schon Abt

Wilhelm es war, der die Seitenkapellen anbaute (s. Abb. 3). Der Umstand, daß nur zwei

Altäre regelmäßig mit den drei kleineren Altären des Presbyteriums zusammen genannt

und liturgisch zusammengenommen werden, und besonders der in der Hirsauer Quelle

gewählte Ausdruck retro posita quinque altaria, der offenbar nur eine Verdeutlichung

1 Im Text sieht feria quarta; aber dieser Tag ist schon durch den mittleren Altar vorweggenommen.

Also leichte Textverderbnis.