284 Mettie

Dieser hohe Rang der Altäre ist einer der Gründe der Kegelmäßigkeit, mit der

die Seitenkapellen in den Tochterkirchen Clunis wiederkehren. Vor allen beweisend

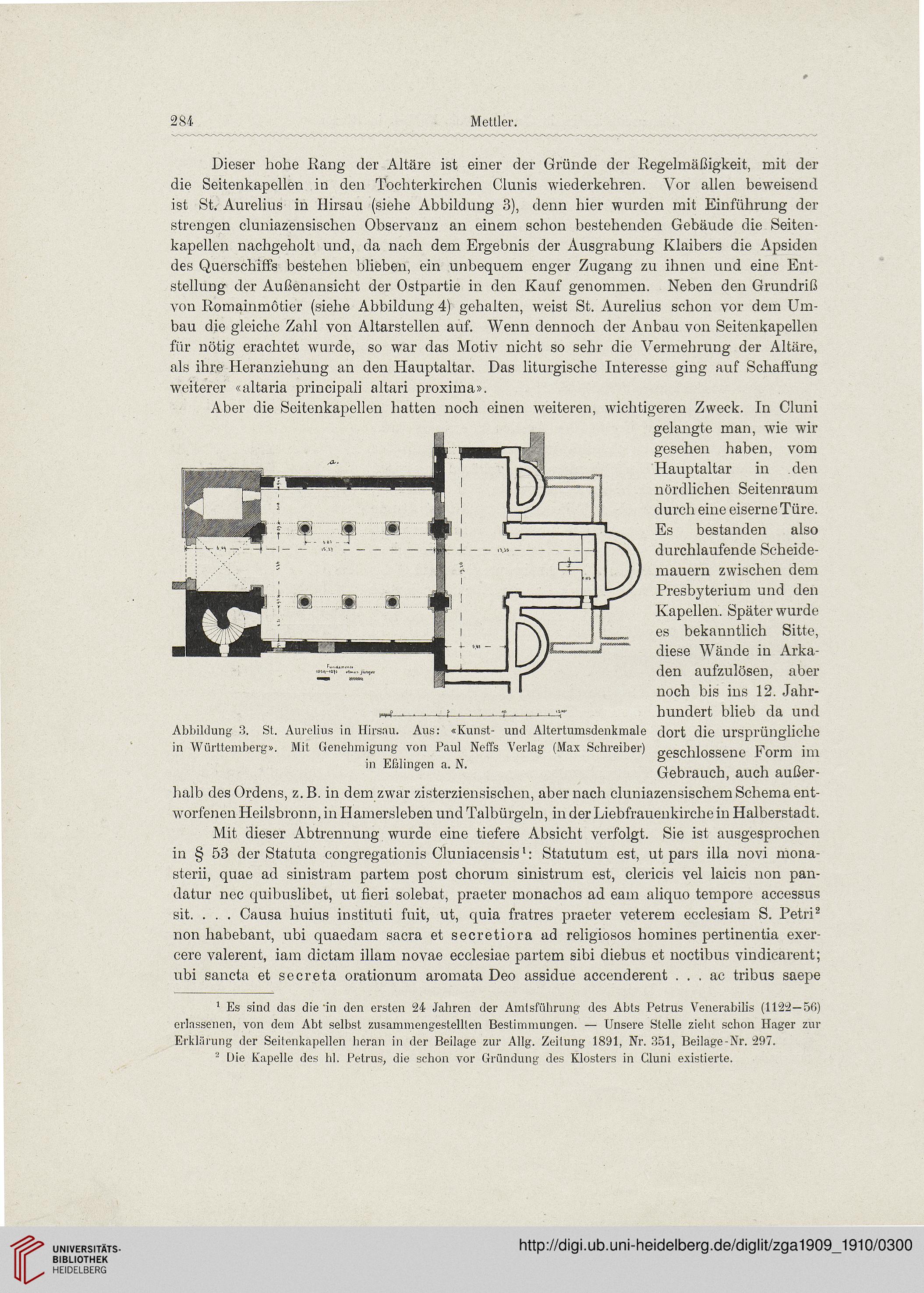

ist St. Aurelius in Hirsau (siehe Abbildung 3), denn hier wurden mit Einführung der

strengen cluniazensischen Observanz an einem schon bestehenden Gebäude die Seiten-

kapellen nachgeholt und, da nach dem Ergebnis der Ausgrabung Klaibers die Apsiden

des Querschiffs bestehen blieben, ein unbequem enger Zugang zu ihnen und eine Ent-

stellung der Außenansicht der Ostpartie in den Kauf genommen. Neben den Grundriß

von Romainmötier (siehe Abbildung 4) gehalten, weist St. Aurelius schon vor dem Um-

bau die gleiche Zahl von Altarstellen auf. Wenn dennoch der Anbau von Seitenkapellen

für nötig erachtet wurde, so war das Motiv nicht so sehr die Vermehrung der Altäre,

als ihre Heranziehung an den Hauptaltar. Das liturgische Interesse ging auf Schaffung

weiterer «altaria principali altari proxima».

Aber die Seitenkapellen hatten noch einen weiteren, wichtigeren Zweck. In Cluni

gelangte man, wie wir

gesehen haben, vom

Hauptaltar in den

nördlichen Seitenraum

durch eine eiserne Türe.

^ Es bestanden also

"X\ durchlaufende Scheide-

)) mauern zwischen dem

Presbyterium und den

Kapellen. Später wurde

es bekanntlich Sitte,

_ (jjggg Wände in Arka-

den aufzulösen, aber

noch bis ius 12. Jahr-

hundert blieb da und

Abbildung 3. St. Aurelius in Hirsau. Aus: «Kunst- und Altertumsdenkmale dort die ursprüngliche

in Württemberg». Mit Genehmigung von Paul Neffs Verlag (Max Schreiber) geschlossene Form im

in Eßlingen a. N. ^ , , , n

Gebrauch, auch außer-

halb des Ordens, z.B. in dem zwar zisterziensischen, aber nach cluniazensischem Schema ent-

worfenen Heilsbronn, in Hamersleben und Talbürgeln, in der Liebfrauenkirche in Halberstadt.

Mit dieser Abtrennung wurde eine tiefere Absicht verfolgt. Sie ist ausgesprochen

in § 53 der Statuta congregationis CluniacensisStatutum est, ut pars illa novi mona-

sterii, quae ad sinistram partein post chorum sinistrum est, clericis vel laicis non pan-

datur nec quibuslibet, ut fieri solebat, praeter monachos ad eam aliquo tempore accessus

sit. . . . Causa huius instituti fuit, ut, quia fratres praeter veterem ecclesiam S. Petri2

non habebant, ubi quaedam sacra et secretiora ad religiosos homines pertinentia exer-

cere valerent, iam dictam illam novae ecclesiae partem sibi diebus et noctibus vindicarent;

ubi sancta et secreta orationum aromata Deo assidue accenderent . . . ac tribus saepe

1 Es sind das die "in den ersten 24 Jahren der Amisführung des Abts Petrus Venerabiiis (1122—56)

erlassenen, von dem Abt selbst zusammengestellten Bestimmungen. — Unsere Stelle zieht schon Hager zur

Erklärung der Seilenkapellen heran in der Beilage zur Allg. /eilung 1891, Nr. 351, Beilage-Nr. 297.

2 Die Kapelle des hl. Petrus, die schon vor Gründung des Klosters in Cluni existierte.

Dieser hohe Rang der Altäre ist einer der Gründe der Kegelmäßigkeit, mit der

die Seitenkapellen in den Tochterkirchen Clunis wiederkehren. Vor allen beweisend

ist St. Aurelius in Hirsau (siehe Abbildung 3), denn hier wurden mit Einführung der

strengen cluniazensischen Observanz an einem schon bestehenden Gebäude die Seiten-

kapellen nachgeholt und, da nach dem Ergebnis der Ausgrabung Klaibers die Apsiden

des Querschiffs bestehen blieben, ein unbequem enger Zugang zu ihnen und eine Ent-

stellung der Außenansicht der Ostpartie in den Kauf genommen. Neben den Grundriß

von Romainmötier (siehe Abbildung 4) gehalten, weist St. Aurelius schon vor dem Um-

bau die gleiche Zahl von Altarstellen auf. Wenn dennoch der Anbau von Seitenkapellen

für nötig erachtet wurde, so war das Motiv nicht so sehr die Vermehrung der Altäre,

als ihre Heranziehung an den Hauptaltar. Das liturgische Interesse ging auf Schaffung

weiterer «altaria principali altari proxima».

Aber die Seitenkapellen hatten noch einen weiteren, wichtigeren Zweck. In Cluni

gelangte man, wie wir

gesehen haben, vom

Hauptaltar in den

nördlichen Seitenraum

durch eine eiserne Türe.

^ Es bestanden also

"X\ durchlaufende Scheide-

)) mauern zwischen dem

Presbyterium und den

Kapellen. Später wurde

es bekanntlich Sitte,

_ (jjggg Wände in Arka-

den aufzulösen, aber

noch bis ius 12. Jahr-

hundert blieb da und

Abbildung 3. St. Aurelius in Hirsau. Aus: «Kunst- und Altertumsdenkmale dort die ursprüngliche

in Württemberg». Mit Genehmigung von Paul Neffs Verlag (Max Schreiber) geschlossene Form im

in Eßlingen a. N. ^ , , , n

Gebrauch, auch außer-

halb des Ordens, z.B. in dem zwar zisterziensischen, aber nach cluniazensischem Schema ent-

worfenen Heilsbronn, in Hamersleben und Talbürgeln, in der Liebfrauenkirche in Halberstadt.

Mit dieser Abtrennung wurde eine tiefere Absicht verfolgt. Sie ist ausgesprochen

in § 53 der Statuta congregationis CluniacensisStatutum est, ut pars illa novi mona-

sterii, quae ad sinistram partein post chorum sinistrum est, clericis vel laicis non pan-

datur nec quibuslibet, ut fieri solebat, praeter monachos ad eam aliquo tempore accessus

sit. . . . Causa huius instituti fuit, ut, quia fratres praeter veterem ecclesiam S. Petri2

non habebant, ubi quaedam sacra et secretiora ad religiosos homines pertinentia exer-

cere valerent, iam dictam illam novae ecclesiae partem sibi diebus et noctibus vindicarent;

ubi sancta et secreta orationum aromata Deo assidue accenderent . . . ac tribus saepe

1 Es sind das die "in den ersten 24 Jahren der Amisführung des Abts Petrus Venerabiiis (1122—56)

erlassenen, von dem Abt selbst zusammengestellten Bestimmungen. — Unsere Stelle zieht schon Hager zur

Erklärung der Seilenkapellen heran in der Beilage zur Allg. /eilung 1891, Nr. 351, Beilage-Nr. 297.

2 Die Kapelle des hl. Petrus, die schon vor Gründung des Klosters in Cluni existierte.