Cod. Pal. germ. 152: Elisabeth von Nassau-Saarbrücken: 'Herpin'

- Digitale Volltext-Präsentation

- Elisabeth von Nassau-Saarbrücken

- Der "Herpin"

- "Ein gut hystory" - Sein Inhalt

- Die Version der Henfflin-Werkstatt

- Die Auftraggeberin

- Literatur

Elisabeth von Nassau-Saarbrücken

Elisabeth von Nassau-Saarbrücken (nach 1393-1456) gilt als erste weibliche Autorin, die ihre Romane in deutscher Sprache verfaßt hat. Die Tocher Herzog Friedrichs von Lothringen und Margaretes von Vaudémont/ Joinville wuchs im Grenzgebiet zwischen Frankreich und Deutschland auf und war vermutlich, wie alle Mitglieder ihrer Familie, zweisprachig. Seit 1412 war sie mit Graf Philipp I. von Nassau-Saarbrücken verheiratet. Als ihr Mann 1429 starb, übernahm sie bis 1438 für ihre noch unmündigen Söhne die Verwaltung der Grafschaft Nassau-Saarbrücken. Elisabeth stammte aus einer literarisch interessierten Familie, die intensive Verbindungen zu den kulturellen höfischen Zentren der Zeit in Frankreich und Deutschland hielt. Mit Pfalzgräfin Mechthild von Rottenburg und den Pfälzer Kurfürsten war Elisabeth darüber hinaus auch verwandt. Während sie noch für ihre Söhne die Regierungsgeschäfte leitete, übersetzte sie um 1437 vier französische"Chanson de geste" ins Deutsche. Die vier Erzählungen - "Huge Scheppel", "Herpin", "Maller" und "Sibille" gehören inhaltlich und überlieferungsgeschichtlich zusammen. Elisabeth benutzte als Vorlage vermutlich eine französische Handschrift, die alle vier Romane enthielt.

Der "Herpin"

Das heute als "Herpin" bezeichnete Werk geht auf eine Vorlage mit dem Titel "Lion de Bourges" zurück. Analog hierzu nannte Elisabeth selbst ihre Übersetzung "Lewenbuch von Burges in Berrye". Der Titel "Herpin" wurde dem Werk erst später verliehen, war aber bereits im 16. Jahrhundert gebräuchlich, wie der Eintrag "Hystoria von hertzog Herpin vnnd könnig Karll" auf fol. 1r im Cod. Pal. germ. 152 belegt. Die Übersetzung wird insgesamt von drei Manuskripten (Cod. Pal. germ. 152; Wolfenbüttel, HAB, Cod. 46 Novissimi Fol.; Berlin, SBPK, Ms. germ. fol. 464) und sechs Druckauflagen des 16. und 17. Jahrhunderts überliefert.

Die von den drei Handschriften überlieferten Fassungen weichen stark voneinander ab und setzen unterschiedliche Handlungsschwerpunkte, die divergierende Interpretationen des Geschehens zulassen.

"Ein gut hystory" - Sein Inhalt

Der Roman "Herzog Herpin" erzählt die Geschichte einer adligen Familie über mehrere Generationen hinweg. Er spielt vor zwei miteinander verknüpften Epochen: der Zeit des ersten Kreuzzugs (1096-1099) und der Epoche Karls d. Gr. (gest. 814), der selbst als handelnde Figur auftritt. Den historischen Ausgangspunkt bzw. Anlaß bildete das Geschehen um den französischen Adligen Harpin de Bourges (gest. 1109), der, bevor er zum ersten Kreuzzug aufbrach, sein Land an die französische Krone verkauft hatte. Sein Sohn, Lion, wollte nach dem Tode des Vaters dieses Erbe zurückerobern.

Zentrales Thema ist der Verlust von Besitz und Familie und deren Wiedergewinnung trotz zahlreicher Wendungen des Schicksals und höfischer Intrigen. Die Romanfigur "Herzog Herpin von Bourges" wird bei König Karl verleumdet und aufgrund seiner an dem Verräter verübten Blutrache zusammen mit seiner Ehefrau von seinem Besitz vertrieben. Auf der Flucht wird die Familie getrennt. Die Herzogin gerät als Mann verkleidet in die heidnische Stadt Tollat (Toledo), wo sie – nachdem sie die Stadt vor einem Riesen gerettet hat – im Elend lebt. Herpin selbst zieht sich zunächst als Einsiedler zurück, kämpft anschließend zusammen mit den päpstlichen Truppen gegen die Heiden, wird aber erneut verraten und an seine Feinde verkauft. Als Sklave gelangt er schließlich ebenfalls nach Tollat. Nachdem auch er die Stadt im Kampf vor feindlichen Truppen gerettet hat, findet er seine Ehefrau wieder und befreit sie.

Die Hauptfigur der Geschichte ist jedoch der Sohn der beiden. Der auf der Flucht Geborene wird von seinem Ziehvater Lewe genannt, weil ihn zunächst eine Löwin gerettet hatte. Herangewachsen gelingt es ihm nach zahlreichen, unter anderem auch amourösen, Abenteuern und Intrigen, Hand und Herrschaft der Prinzessin Florentine von Sizilien zu gewinnen. Doch sein eheliches Glück ist nicht von langer Dauer: Lewe verläßt seine schwangere Frau, um seine wahren Eltern zu suchen. Nach weiteren Abenteuern findet er sie schließlich, und es gelingt ihm sogar die Herrschaft in Bourges zurückzuerobern. Aber Herpin wird ermordet und Lewes Mutter stirbt darüber an gebrochenem Herzen. Außerdem haben Lewes Feinde inzwischen das Königreich Sizilien mit weiteren Intrigen und Krieg überzogen. Einer seiner beiden neugeborenen Söhne wird entführt. Florentine und sein zweiter Sohn müssen Land und Besitz verlassen und fliehen. Nachdem er seinen Vater gerächt hat, gelingt es ihm seine sizilischen Territorien zurück zu erobern und seine Familie wieder zu finden: Er trifft sie vor den Mauern der von ihm belagerten Stadt Rige, in die sich Florentine mit ihrem Sohn Wilhelm geflüchtet hatte. Der entführte Sohn Oleyboum ist, obwohl er bei einem Viehhirten aufwuchs, inzwischen zu einem siegreichen Ritter herangewachsen, dem es sogar gelungen ist, ein Königreich zu gewinnen. Auch Lewes illegitimer Sohn, Gerhard von Calaber, wurde in den Jahren zu einem siegreichen Ritter, der zunächst unerkannt in Diensten seines Vaters stand. Nach der glücklichen Wiedervereinigung der Familie verteilt Lewe seinen Besitz auf seine drei Söhne. Der Tod Florentines veranlaßt ihn, sich bald darauf in ein Kloster zurückzuziehen. Auch das Glück seiner Söhne währt nicht lange. Wilhelm verliert durch Verrat und Betrug seine Herrschaft und gerät in Gefangenschaft. Oleyboum wird wegen einer Intrige seiner Pflegemutter von seiner Ehefrau und seinen Kindern verlassen. Bald darauf ermordet ein eifersüchtiger Vasall Gerhard von Calaber und verursacht damit indirekt auch den Tod Wilhelms. Schließlich fällt Oleyboum auf dem Rachefeldzug gegen die Mörder seiner Brüder.

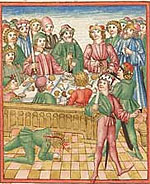

Die Version der Henfflin-Werkstatt

Die drei Handschriften des „Herpin“ sind alle illustriert, aber das Heidelberger Manuskript besitzt das vollständigste Bildprogramm. Der in der Stuttgarter Werkstatt des Ludwig Henfflin entstandene Codex enthält 260 gerahmte mit Wasser- und Deckfarben kolorierte Federzeichnungen in sorgfältiger Ausführung und Komposition. Die Illustrationen sind unabhängig von denen der beiden anderen „Herpin“-Handschriften entstanden. Sie weisen auch keinerlei Beziehungen zu denen der französischen Vorlage auf. Vermutlich wurden sie in der Henfflin-Werkstatt eigens für den Cod. Pal. germ. 152 konzipiert. Dabei scheinen die roten Überschriften der Bilder kaum eine Rolle gespielt zu haben. Stattdessen besaß der Illustrator offensichtlich Kenntnisse des Texts selbst. Die Illustrationen verfügen über sehr durchdachte und in sich geschlossene Kompositionen (vgl. fol. 2v). Besonders häufig werden Szenen höfischen Lebens dargestellt, in denen die Vermittlung guter Sitten und korrekten „höflichen“ Verhaltens gezeigt wird. Details wurden hier zwar nicht so ausgearbeitet wie in anderen Henfflin-Handschriften, jedoch wird auch hier großen Wert auf die Schilderung der Umgebung gelegt. So sind die Darstellungen nicht allein von kunsthistorischem, sondern auch von kulturhistorischem Interesse. Auf fol. 19v findet man etwa eine der ältesten Darstellungen einer frühen gewehrähnlichen Schußwaffe.

Zahlreiche Kampfszenen und Schlachtenbilder führen den vorbildlichen Mut, die Ausdauer, Tapferkeit und Unerschrockenheit der Helden vor. Von diesem didaktischen Interesse einmal abgesehen, lag dem Illustrator jedoch auch der Unterhaltungswert seiner Bilder am Herzen – etwa wenn er den Kampf der als Mann verkleideten Herzogin gegen den Riesen darstellt. Die Episode schildert, wie das Unmögliche möglich wird: Eine schwache Frau, die zudem noch von ihrem Gegner verspottet wird, überwindet dieses ihr augenscheinlich himmelhoch überlegene Mitglied des starken Geschlechts. Dargestellt in fünf beinahe comichaft hintereinander gestaffelten Illustrationen wird dessen Niederlage dabei regelrecht ausgeweidet.

Überhaupt präsentiert der Cod. Pal. germ 152 in Text- und Bildbestand eine ganz eigene Auffassung der Geschichte um Herpin und seine Söhne. Schon der Text wurde gekürzt und gestrafft. Er gewinnt dadurch an Dramatik und vermeidet die allzu beschreibende Schilderung von starken Affekten und Emotionen. Anstößiges, etwa Lewes amouröse Abenteuer, wird größtenteils unterschlagen. Auch Gewaltszenen werden nach Möglichkeit relativ knapp geschildert. Diese Textveränderungen lassen den Schluß zu, daß die Henfflin-Werkstatt über einen eigenen Redaktor verfügte, der in engem Kontakt mit der Auftraggeberin der Handschrift stand und deren spezifische Wünsche verwirklicht hat.

Die genannten Tendenzen finden sich jedoch nicht nur im Text, sondern auch die Illustrationen orientieren sich daran. Der Seitensprung Lewes mit Clarisse z. B., aus dem Gerhard von Calaber hervorgeht, wird nicht in einer einzigen Darstellung thematisiert. Lewes illegitimer Sohn tritt vollkommen unvermittellt erst als erwachsener Ritter ins Bildgeschehen ein. Generell beschönigen die Miniaturen Lewe, seinen Charakter und seine Handlungen, als wichtigsten Protagonisten. Wie der Text so wird auch in den Illustrationen die Darstellung von starken Emotionen vermieden. So spiegelt sich in den Gesichtern der Figuren nie große Freude, Trauer oder Erschrecken. Stattdessen läßt der Illustrator die Figuren regelmäßig in Ohnmacht fallen.

Die 260 Abbildungen dienen im Cod. Pal. germ. 152 also nicht nur der Strukturierung und Gliederung des Texts, sondern vermitteln auch eine ganz eigene Werkinterpretation.

Besonders deutlich wird dies am Schluß des Romans, der eigentlich kein Happy-End hat. Die Söhne Lewes sterben alle. Die Rache für ihren Tod bleibt seinen Enkeln überlassen. Aber die Illustrationen des Cod. Pal. germ. 152 erwecken einen ganz anderen Eindruck vom Schluß des Werks. Nur eine Darstellung geht auf das schreckliche Ende der Brüder Wilhelm und Gerhard ein. Selbst hier ist es signifikant, daß der Tod der beiden in einer einzigen Illustration zusammengefaßt wird. Als letztes erscheinen stattdessen die Miniaturen von der Wiedervereinigung Oleyboums mit seiner Gemahlin Frölich und deren anschließende Wunderheilung durch den Papst. Die Handschrift hinterläßt somit den Eindruck, als nähmen die Ereignisse einen versöhnlichen Schluß.

Die Auftraggeberin

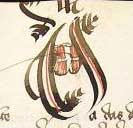

Die ganz spezifischen Änderungen von Text und Illustrationen dürften – wie gesagt – auf die enge Zusammenarbeit der Henfflin-Werkstatt mit der Auftraggeberin, Margarete von Savoyen zurückgehen. Ein auf fol. 206v in einer Cadelle eingezeichnetes Wappen von Savoyen belegt, daß der Cod. Pal. germ. 152 wie die anderen Handschriften der Werkstatt für Margarete entstanden ist. Die Herzogin war nicht nur mit Elisabeth von Nassau-Saarbrücken verwandt, sie dürfte in den Namen der handelnden Figuren wie die Autorin selbst zahlreiche Anspielungspunkte auf ihr bekannte, verwandte oder verschwägerte adlige Familien gefunden haben. Sie hinterließ das Manuskript ihrem Sohn Philipp I. von der Pfalz, aus dessen Besitz es schließlich in die ältere Heidelberger Schloßbibliothek gelangte.

Literatur

-

Württemberg im Spätmittelalter

Amelung, Peter/ Fischer, Joachim/ Irtenkauf, Wolfgang (Hrsg.): Württemberg im Spätmittelalter. Ausstellung des Hauptstaatsarchivs Stuttgart, Stuttgart 1985, S. 153, Abb. 62 (Bl. 122r). -

Bartsch 1887

Bartsch, Karl: Die altdeutschen Handschriften der Universitäts-Bibliothek in Heidelberg, Heidelberg 1887 (Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek in Heidelberg 1). -

Bloh, in: Herpin 1990

Bloh, Ute von: Literarhistorische Einführung, in: Historie von Herzog Herpin. Übertragen aus dem Französischen von Elisabeth von Nassau-Saarbrücken. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 152. Farbmikrofiche-Edition. Literarhistorische Einführung und Beschreibung der Handschrift von Ute von Bloh (Codices illuminati medii aevi 17), München 1990, S. 7-73. -

Bloh, Information, 1993

Bloh, Ute von: Information - Appell - Dokument. Die Briefe in den Heldenepen der Elisabeth von Nassau-Saarbrücken, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 89 (1993) S. 24-49, Abb. 2 (Bl. 302v). -

Bloh, Rationalisierung, 1994

Bloh, Ute von: Die Rationalisierung des Wunderbaren. Text und Bild der Löwenepisode in Handschriften und Drucken der Historie von Herzog Herpin, in: Ertzdorff, Xenja von (Hrsg.)/ Baumann, Winfried (Übers.): Die Romane von dem Ritter mit dem Löwen. Symposium gehouden te Gießen von 14 t/m 19 juni 1993 (Chloe. Beihefte zum Daphnis 20), Amsterdam/ Atlanta 1994, S. 513-542, Abb. 2 (Bl. 9r). -

Bodemann, in: PBB 1997

Bodemann, Ulrike: Bildprogramm und Überlieferungsgeschichte. Die illustrierten Handschriften und Frühdrucke des >Buchs der Beispiele der alten Weisen< Antons von Pforr, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 119, 1997, S. 67-129. -

Ertzdorff, Romane, 1994

Ertzdorff, Xenja von (Hrsg.)/ Baumann, Winfried (Übers.): Die Romane von dem Ritter mit dem Löwen. Symposium gehouden te Gießen von 14 t/m 19 juni 1993 (Chloe. Beihefte zum Daphnis 20), Amsterdam/ Atlanta 1994. -

Herpin 1990

Historie von Herzog Herpin. Übertragen aus dem Französischen von Elisabeth von Nassau-Saarbrü cken. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 152. Farbmikrofiche-Edition. Literarhistorische Einführung und Beschreibung der Handschrift von Ute von Bloh (Codices illuminati medii aevi 17), München 1990. -

Killy, Literaturlexikon Bd. 3, S. 235f. (Jörn Reichel)

Reichel, Jörn, in: Killy, Walther: Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache, Band 1-12 : Autoren und Werke von A-Z, Gütersloh 1988-1992, Band 3, S. 235f. -

Müller, Herpin, 1905

Müller, Emil: Überlieferung des Herpin von Burges. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde (...) vorgelegt von Emil Müller. Halle a. d. S., 1905 -

Simrock, Volksbücher Bd. 11, 1865

Simrock, Karl (Hrsg.): Pontus und Sidonia. Herzog Herpin. Ritter Galmy (Die deutschen Volksbücher. Gesammelt und in ihrer ursprünglichen Echtheit wiederhergestellt von Karl Simrock 11), Frankfurt a.M., 1865. -

VL (2) Bd. 2, Sp. 483f. (Hugo Steinhoff)

Steinhoff, Hans Hugo, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Zweite völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin/ New York 1978ff. (VL2), Band 2 (1980), Sp. 483f. -

Wegener 1927

Wegener, Hans: Beschreibendes Verzeichnis der deutschen Bilderhandschriften des späten Mittelalters in der Heidelberger Universitätsbibliothek, hrsg. von der Universitätsbibliothek Heidelberg. Leipzig 1927. -

Werner, Cimelia

Werner, Wilfried: Cimelia Heidelbergensia. 30 illuminierte Handschriften der Universitätsbibliothek Heidelberg ausgewählt und vorgestellt von Wilfried Werner, Wiesbaden 1975. -

Wilken 1817

Wilken, Friedrich: Geschichte der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten Heidelbergischen Büchersammlungen. Nebst einem Verzeichniß der aus der pfaelzischen Bibliothek im Vatican an die Universität Heidelberg zurückgegebenen Handschriften, Heidelberg 1817, S. 363. -

Wolf, Herpin, 2000

Wolf, Eva (Hrsg.): Historie von Herzog Herpin. Übertragen aus dem Frnazösischen von Elisabeth von Nassau-Saarbrücken. Farbmikrofiche-Edition der Handschrift Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 46 Novissimi 2°. Kunsthistorische Einführung und Beschreibung der Handschrift von Eva Wolf (Codices illuminati medii aevi 57), München 2000.

https://www.hab.de/ausstellungen/ma-erzaehlt/ma10.htm

© Ulrike Spyra, Maria Effinger, Universitätsbibliothek Heidelberg, 9/2008