Cod. Pal. germ. 137: Martinus Oppaviensis: „Chronicon pontificum et imperatorum“ (Papst-Kaiser-Chronik), deutsch

- Digitale Volltext-Präsentation

- Ein Autor mit vielen Namen: Martinus Oppaviensis, Martin von Troppau oder Martinus Polonus

- Geschichte und Geschichten von Päpsten und Kaisern: Das "Chronicon pontificum et imperatorum"

- Der Cod. Pal. germ. 137: Ungewohntes aus der Lauberwerkstatt

- Literatur

Ein Autor mit vielen Namen: Martinus Oppaviensis, Martin von Troppau oder Martinus Polonus

Martinus Oppaviensis stammte aus Schlesien. Nach seinem Geburtsort wird er häufig auch als Martin von Troppau bezeichnet. Er erhielt seine Ausbildung und seine Priesterweihe im Dominikanerkonvent von St. Clemens zu Prag. Zwischen 1261 und 1278 wirkte er als Beamter (Pönitentiarius minor) an der Kurie in Rom. Schließlich wurde er 1278 zum Erzbischof von Gnesen ernannt. Doch er starb noch im gleichen Jahr auf der Reise zu seinem neuen Wirkungsort in Bologna. Etwa 50 Jahre nach seinem Tode erhält der durch seine Werke inzwischen bekannte Dominikaner in den Quellen den Beinamen "Polonus" – ein Zusatz, der entweder mit seinem Gnesener Bischofsamt oder mit der Zugehörigkeit des Prager Dominikanerkonvents zur Ordensprovinz Polen zusammenhängen dürfte. Die Werke des Martinus stehen in engem Zusammenhang mit seinen Aufgaben und seiner Ordenstätigkeit. Neben dem "Chronicon" lassen sich ihm noch zwei Arbeiten zuschreiben: die "Margarita Decreti", ein kirchenrechtliches Werk und die "Sermones de Tempore et de Sanctis", eine Sammlung von Beispielpredigten, die als Anleitung und Vorlagen für Priester gedacht waren.

Geschichte und Geschichten von Päpsten und Kaisern: Das "Chronicon pontificum et imperatorum"

Sein "Chronicon pontificum et imperatorum" ist zwischen 1277 und 1286 auf Anregung Papst Clemens IV. in mehreren Fassungen entstanden. Martins Absicht war nicht nur die Vermittlung von Geschichte, sondern er wollte Theologen und Rechtsgelehrten ein Regelwerk in die Hand geben, mit dem sie die Regierungszeiten der Kaiser und Päpste ermitteln konnten. Im lateinischen Original standen sich deshalb je zwei tabellenähnliche Tafeln gegenüber: Eine enthielt Daten und Informationen zu dem jeweiligen Papst, die andere den Abschnitt zum gleichzeitig regierenden Kaiser. Aber Martinus lieferte nicht nur Daten und Fakten, sondern reicherte diese, vor allem in der letzten Fassung des "Chronicon", auch mit zahlreichen Fabeln und Wundergeschichten an. Von Papst Silvester II. (999-1003) z. B. wird berichtet, daß er um seiner Karriere Willen einen Pakt mit dem Teufel geschlossen habe. Eine Geschichte, deren Brisanz im Cod. Pal. germ. 137 dadurch hervorgehoben wurde, daß man ihr eine eigene Illustration gewidmet hat. Dabei scheint die ursprüngliche Konzeption des Illustrators nicht vollständig überzeugt zu haben. Sie wurde nämlich durch eine zweite Illustration ersetzt, die man über die erste klebte. Vielleicht gehörte das Werk gerade wegen solcher Anekdoten zu den am häufigsten benutzten lateinischen Chroniken des Mittelalters. Mit weit über 400 Handschriften ist es besonders zahlreich überliefert.

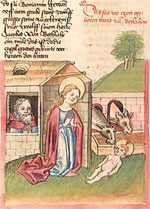

Bald nach seiner Entstehung wurde es außerdem in mehrere Volkssprachen übersetzt. Bereits im 14. Jahrhundert entstand eine deutsche Fassung des Werks, das im späten Mittelalter wohl häufig in Schulen und Universitäten als Unterrichtswerk verwendet wurde. Die späteren Fassungen weichen jedoch zumeist vom tabellarischen Ordnungsprinzip, mit dem der Stoff in den Handschriften des lateinischen Originals präsentiert wird, ab. Stattdessen wird der Text wie im Cod. Pal. germ. 149 zu zwei großen Blöcken zusammengefaßt, die in chronologischer Reihenfolge einmal die Päpste und zum anderen die Kaiser geschlossen behandeln. Dazwischen wurde ein Text namens Descriptio Terrae sanctae eingeschoben, der nicht aus der Feder des Martinus Oppaviensis stammt. Er behandelt die wichtigsten Stätten des Heiligen Landes, denn Der almehtige gott wart geburn Vnd gemartelt vnd das jüngste geriht will besitzen in dem heyligen lande vnd ist ein anbegynne cristlichen glouben. Vnd darumbe so ist nütze zu wissende die stette aldo vnser lieber herre die zeychen liplichen begangen hett. So formuliert es jedenfalls die mehrzeilige rote Überschrift auf fol. 131r. Um die Nützlichkeit dieser zum Allgemeinwissen gehörenden Geographiekenntnisse zu verdeutlichen, wurden im Cod. Pal. germ. 137 sieben Kapitel mit Illustrationen versehen, die Szenen des biblischen Geschehens zeigen. Darunter befindet sich auch eine Darstellung mit der Geburt Christi im Stall zu Bethlehem.

Der Cod. Pal. germ. 137: Ungewohntes aus der Lauberwerkstatt

Das Manuskript ist um 1460 in der Werkstatt des Diebold Lauber entstanden. Sie ist eine von zwei illustrierten Handschriften des Textes aus dem Hagenauer Atelier. Auch der Cod. Pal. germ. 149 überliefert das "Chronicon pontificum et imperatorum". Der Cod. Pal. germ. 137 gehört jedoch zu den späten Arbeiten der Werkstatt und weicht in einigen Ausstattungsmerkmalen von dem sonst bei Lauber Üblichen ab. Im Schriftbild fallen z. B. zahlreiche Cadellen auf. Außerdem wurde der Textbeginn fol. 5r mit einer großen mit Fleuronnée verzierten Initiale gestaltet. Die Schreiberhand des Cod. Pal. germ. 137 ist sonst übrigens nur noch in einer weiteren Handschrift aus der Lauber-Werkstatt nachweisbar.

Am stärksten von den Lauberschen Gepflogenheiten unterscheiden sich jedoch die 60 kolorierten Federzeichnungen. Der Illustrator, der mit dem Notnamen „L“ bezeichnet wird und vermutlich seeschwäbischer Herkunft ist, hat allerdings noch weitere Handschriften für die Werkstatt bebildert. Seine Arbeiten fallen vor allem durch ihre roten Rahmen und ihre sorgfältige Ausführung und Kolorierung auf. Ungewöhnlich ist ferner, daß viele der dargestellten Figuren, vielleicht als Zeichen ihrer Autorität, graue Bärte tragen. Gelegentlich erscheinen einzelne Personen sogar – was außergewöhnlich ist – in Frontalansicht. Außerdem wird, sofern Hintergründe in den Illustrationen vorkommen, besonderen Wert auf deren akkurate Gestaltung und Ausweitung zu regelrechten Landschaften gelegt.

Szenische Darstellungen wie die Geburt Christi oder die Brandschatzung Korinths durch die Römer sind allerdings relativ selten anzutreffen. Meist handelt es sich bei den Illustrationen um Dialogszenen einander gegenüberstehender Personen oder Personengruppen. Die Figuren stehen dabei auf leicht gewölbten grünen Bodenstreifen und scheinen gestikulierend miteinander zu reden. Die Darstellungen folgen fast immer dem gleichen Illustrationstypus und sind deshalb einander sehr ähnlich. Z. B. steht in den Illustrationen der Blätter 239r, 235v, 241v, 222v und 230r stets ein Papst einer Zuhörergruppe gegenüber. Die Darstellungen unterscheiden sich lediglich durch Details wie Kleidung und Gestik der Figuren. Zumindest in Hinsicht ihrer Kompositionen haben die Illustrationen also doch etwas mit zahlreichen anderen Handschriften der Lauber-Werkstatt gemein.

Literatur

-

Bartsch, Handschriften, 1887

Bartsch, Karl: Die altdeutschen Handschriften der Universitäts-Bibliothek in Heidelberg (Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek in Heidelberg 1), Heidelberg 1887, Nr. 79. -

VL (2) Bd. 6, Sp. 158-166 (Anna-Dorothee von den Brincken)

Brincken, Anna-Dorothea von den, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Zweite völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin/ New York 1978ff. (VL2), Band 6 (1987), Sp. 158-166, besonders Sp. 161-166. - Brincken, Anna-Dorothea von den: Zu Herkunft und Gestalt der Martins-Chroniken, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 37, 1981, 694-735

- Brincken, Anna-Dorothea von den: Martin von Troppau, in: Patze, Hans (Hrsg.): Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im späten Mittelalter (Vorträge und Forschungen XXXI), Sigmaringen 1987, S. 155-193.

-

Fechter, Kundenkreis 1938

Fechter, Werner: Der Kundenkreis des Diebold Lauber, in: Zentralblatt für Bibliothekswesen 55 (1938), S. 121-146, bes. S. 128 und Anm. 7. -

Fischel 1963

Fischel, Lilli: Bilderfolgen im frühen Buchdruck. Studien Inkunabel-Illustration in Ulm und Straßburg, Konstanz/Stuttgart 1963, S. 101f., Abb. 67/68. -

Graf, Lirer

Graf, Klaus: Exemplarische Geschichten. Thomas Lirers ‘Schwäbische Chronik’ und die ‘Gmünder Kaiserchronik’, München 1987, S. 193, Anm. 29. -

Hanauer, Lauber, 1995

Auguste Hanauer, Diebolt Lauber et les calligraphes de Haguenau au XVe siècle, in: Revue catholique d'Alsace N. F. 14, 1895, S. 411-427; 481-493, 563-576 -

Kaeppeli, ScriptOP, 1970

Kaeppeli, Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, Rom 1970-1993, Band 3, S. 123. -

Karl der Große 1965

Karl der Große - Werk und Wirkung, Katalog zur Ausstellung vom 16. Juni bis zum 19. September 1965 in Aachen, bearbeitet von Wolfgang Braunfels [u.a.], Aachen 1965, Nr. 733. - Kautzsch 1895

-

von der Osten, Thomas, 1965

Osten, Gert von der: Zur Ikonographie des ungläubigen Thomas angesichts eins Gemälde von Delacroix, in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch. Westdeutsches Jahrbuch für Kunstgeschichte XXVII, 1965, S. 371-388, bes. S. 385. -

Killy, Literaturlexikon Bd. 7, S. 499f. (Norbert H. Ott)

Ott, Norbert H. in: Killy, Walther: Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache, Band 1-12 : Autoren und Werke von A-Z, Gütersloh 1988-1992, Bd. 7, S. 499f. -

Saurma-Jeltsch, Bilderhandschriften

Saurma-Jeltsch, Lieselotte E.: Spätformen mittelalterlicher Buchherstellung. Bilderhandschriften aus der Werkstatt Diebold Laubers in Hagenau, Wiesbaden 2001, Band 1, S. 61-243, besonders S. 69-71, S. 239, Anm. 2., Band 2, S. 54f., Nr. 37, Tafel 30/1 (Bl. 17v), Abb. 243 (Bl. 133v). -

Schulz, Martinus Polonus

Schulz, Albert (Hrsg.): Des Martinus Polonus Chronik der Kaiser und Päpste, in deutscher Übersetzung aus der ältesten Handschrift des vierzehnten Jahrhunderts, in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 23, 1858, 23, S. 337-403; 24, 1859, S. 24, S. 27-84, und S. 291-342; 25, 1859, S. 259-308. -

Traband 1982

Traband, Gérard: Diebolt louber schriber zu hagenowe, in: Etudes Haguenoviennes N.S. 8,1982, S. 51-92, bes. S. 85. -

Wegener 1927

Wegener, Hans: Beschreibendes Verzeichnis der deutschen Bilder-Handschriften des späten Mittelalters in der Heidelberger Universitäts-Bibliothek, Leipzig 1927, S. 46-48, S. 111, Abb. 41 (Bl. 77r) Abb. 42 (Bl. 141v). -

Weiland 1872

Weiland, Ludwig (Hrsg.): Martini Oppaviensis chronicon pontificum et imperatorum, in: MGH Scriptores 22 (1872), S. 377-482, bes. S. 380. -

Wilken 1817

Wilken, Friedrich: Geschichte der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten Heidelbergischen Büchersammlungen. Nebst einem Verzeichniß der aus der pfaelzischen Bibliothek im Vatican an die Universität Heidelberg zurückgegebenen Handschriften, Heidelberg 1817, S. 356. -

Zimmermann in: Kostbarkeiten, 1999

Zimmermann, Karin in: Schlechter, Armin (Hrsg.): Kostbarkeiten gesammelter Geschichte. Heidelberg und die Pfalz in Zeugnissen der Universitätsbibliothek (Schriften der Universitätsbibliothek Heidelberg 1), Heidelberg 1999, S. 146, A 8, Abb. 4 (Bl. 23r).

© Ulrike Spyra, Maria Effinger, Universitätsbibliothek Heidelberg, 2/2003