Das Chorgitter des Osnabrücker Domes - Geschichte, Funktion, Beziehungen

Der Innenraum des Osnabrücker Domes im 17. Jahrhundert

anhand der schriftlichen Quellen

Stephan Lütke Glanemann

Die Wiederverwendung des barocken Eisenwerkes als trennende

Gitter des nördlichen und südlichen Chorumganges vom Quer-

haus feierte Domarchivar Christian Dolfen im Jahr 1939 als einen

erheblichen Gewinn für „die Harmonie der Innenarchitektur

des Osnabrücker Domes".1 Im weiteren Verlauf seines Beitrages

aus Anlass der Aufstellung der ehemaligen Chorabschlussgitter

im Jahr zuvor spricht er von der „imposanten Wirkung, ... die

durch die Aufrichtung zweier Barockgitter erzielt worden ist, die

das Osnabrücker Domkapitel unlängst als östlichen Abschluss

des Nord- und Südtranseptes hat aufstellen lassen." Die infolge

des im 15. Jahrhunderts „erbauten Chorumganges bis zur Häss-

lichkeit gesteigerte Längsachse der Seitenschiffe" sei einer „har-

monischen Kürzung gewichen."2

Hintergrund für die inhaltliche Übersteigerung der Renovie-

rungsmaßnahme von 1938 durch Dolfen dürfte die Tatsache

gewesen sein, dass im selben Jahr katholische Kirchengemein-

den durch den nationalsozialistischen Staat aufgefordert worden

waren, „sämtliche Eisengitter für vaterländische Zwecke abzu-

geben",3 was sicher zu einer Einschmelzung der zum Dom ge-

hörenden, historischen Gitter geführt hätte. Es ist das Verdienst

des Domarchivars, dass er die Chorgitter vor dem Zugriff des

Staates rettete, indem er ihren kunsthistorischen Wert heraus-

stellte - wenngleich er die Raumwirkung der Eisenwerke nicht

unerheblich übertreibt.

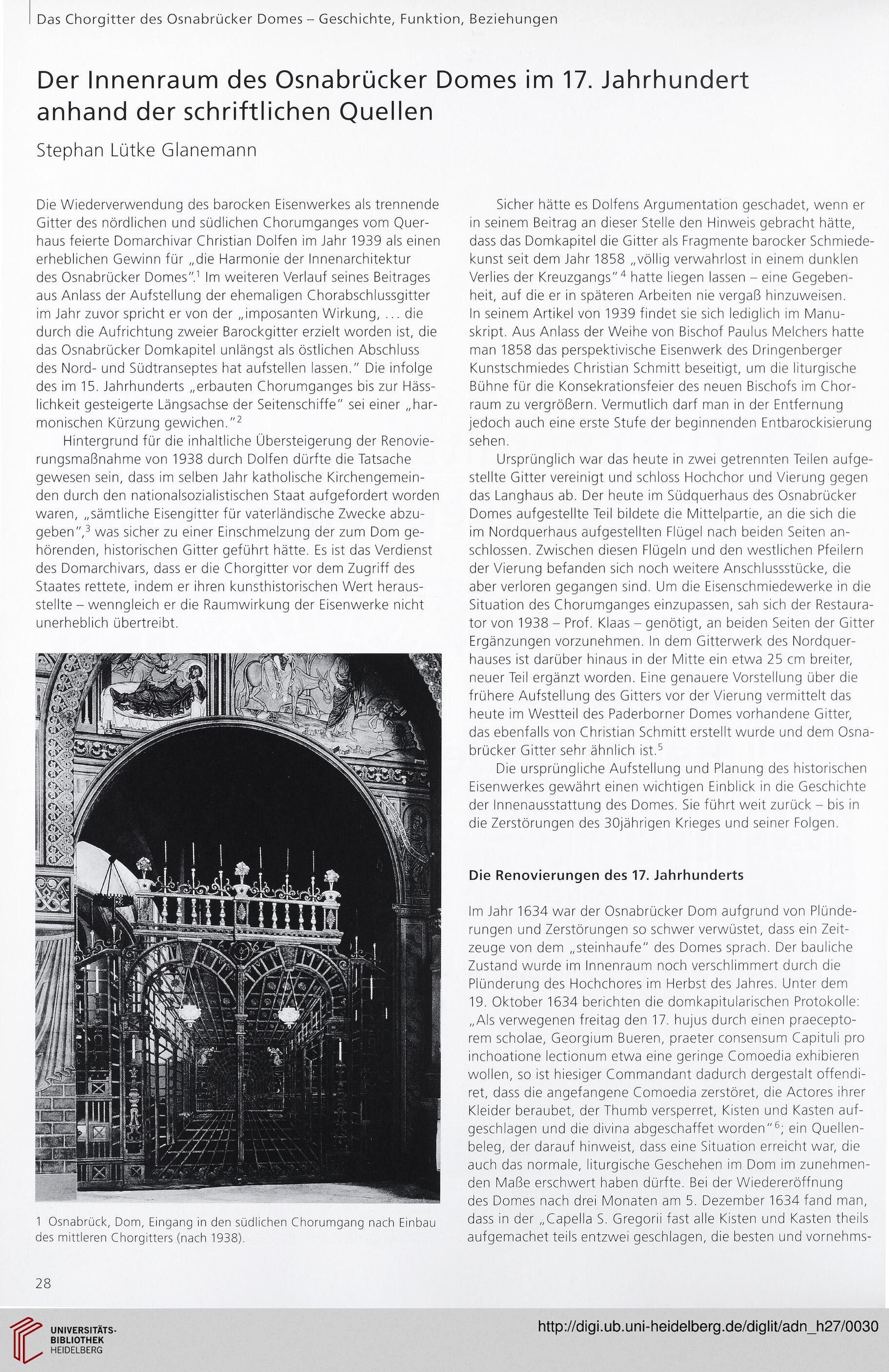

1 Osnabrück, Dom, Eingang in den südlichen Chorumgang nach Einbau

des mittleren Chorgitters (nach 1938).

Sicher hätte es Dolfens Argumentation geschadet, wenn er

in seinem Beitrag an dieser Stelle den Hinweis gebracht hätte,

dass das Domkapitel die Gitter als Fragmente barocker Schmiede-

kunst seit dem Jahr 1858 „völlig verwahrlost in einem dunklen

Verlies der Kreuzgangs"4 hatte liegen lassen - eine Gegeben-

heit, auf die er in späteren Arbeiten nie vergaß hinzuweisen.

In seinem Artikel von 1939 findet sie sich lediglich im Manu-

skript. Aus Anlass der Weihe von Bischof Paulus Melchers hatte

man 1858 das perspektivische Eisenwerk des Dringenberger

Kunstschmiedes Christian Schmitt beseitigt, um die liturgische

Bühne für die Konsekrationsfeier des neuen Bischofs im Chor-

raum zu vergrößern. Vermutlich darf man in der Entfernung

jedoch auch eine erste Stufe der beginnenden Entbarockisierung

sehen.

Ursprünglich war das heute in zwei getrennten Teilen aufge-

stellte Gitter vereinigt und schloss Hochchor und Vierung gegen

das Langhaus ab. Der heute im Südquerhaus des Osnabrücker

Domes aufgestellte Teil bildete die Mittelpartie, an die sich die

im Nordquerhaus aufgestellten Flügel nach beiden Seiten an-

schlossen. Zwischen diesen Flügeln und den westlichen Pfeilern

der Vierung befanden sich noch weitere Anschlussstücke, die

aber verloren gegangen sind. Um die Eisenschmiedewerke in die

Situation des Chorumganges einzupassen, sah sich der Restaura-

tor von 1938 - Prof. Klaas - genötigt, an beiden Seiten der Gitter

Ergänzungen vorzunehmen. In dem Gitterwerk des Nordquer-

hauses ist darüber hinaus in der Mitte ein etwa 25 cm breiter,

neuer Teil ergänzt worden. Eine genauere Vorstellung über die

frühere Aufstellung des Gitters vor der Vierung vermittelt das

heute im Westteil des Paderborner Domes vorhandene Gitter,

das ebenfalls von Christian Schmitt erstellt wurde und dem Osna-

brücker Gitter sehr ähnlich ist.5

Die ursprüngliche Aufstellung und Planung des historischen

Eisenwerkes gewährt einen wichtigen Einblick in die Geschichte

der Innenausstattung des Domes. Sie führt weit zurück - bis in

die Zerstörungen des 30jährigen Krieges und seiner Folgen.

Die Renovierungen des 17. Jahrhunderts

Im Jahr 1634 war der Osnabrücker Dom aufgrund von Plünde-

rungen und Zerstörungen so schwer verwüstet, dass ein Zeit-

zeuge von dem „steinhaufe" des Domes sprach. Der bauliche

Zustand wurde im Innenraum noch verschlimmert durch die

Plünderung des Hochchores im Herbst des Jahres. Unter dem

19. Oktober 1634 berichten die domkapitularischen Protokolle:

„Als verwegenen freitag den 17. hujus durch einen praecepto-

rem scholae, Georgium Bueren, praeter consensum Capituli pro

inchoatione lectionum etwa eine geringe Comoedia exhibieren

wollen, so ist hiesiger Commandant dadurch dergestalt offendi-

ret, dass die angefangene Comoedia zerstöret, die Actores ihrer

Kleider beraubet, derThumb versperret, Kisten und Kasten auf-

geschlagen und die divina abgeschaffet worden"6; ein Quellen-

beleg, der darauf hinweist, dass eine Situation erreicht war, die

auch das normale, liturgische Geschehen im Dom im zunehmen-

den Maße erschwert haben dürfte. Bei der Wiedereröffnung

des Domes nach drei Monaten am 5. Dezember 1634 fand man,

dass in der „Capella S. Gregorii fast alle Kisten und Kasten theils

aufgemachet teils entzwei geschlagen, die besten und vornehms-

28

Der Innenraum des Osnabrücker Domes im 17. Jahrhundert

anhand der schriftlichen Quellen

Stephan Lütke Glanemann

Die Wiederverwendung des barocken Eisenwerkes als trennende

Gitter des nördlichen und südlichen Chorumganges vom Quer-

haus feierte Domarchivar Christian Dolfen im Jahr 1939 als einen

erheblichen Gewinn für „die Harmonie der Innenarchitektur

des Osnabrücker Domes".1 Im weiteren Verlauf seines Beitrages

aus Anlass der Aufstellung der ehemaligen Chorabschlussgitter

im Jahr zuvor spricht er von der „imposanten Wirkung, ... die

durch die Aufrichtung zweier Barockgitter erzielt worden ist, die

das Osnabrücker Domkapitel unlängst als östlichen Abschluss

des Nord- und Südtranseptes hat aufstellen lassen." Die infolge

des im 15. Jahrhunderts „erbauten Chorumganges bis zur Häss-

lichkeit gesteigerte Längsachse der Seitenschiffe" sei einer „har-

monischen Kürzung gewichen."2

Hintergrund für die inhaltliche Übersteigerung der Renovie-

rungsmaßnahme von 1938 durch Dolfen dürfte die Tatsache

gewesen sein, dass im selben Jahr katholische Kirchengemein-

den durch den nationalsozialistischen Staat aufgefordert worden

waren, „sämtliche Eisengitter für vaterländische Zwecke abzu-

geben",3 was sicher zu einer Einschmelzung der zum Dom ge-

hörenden, historischen Gitter geführt hätte. Es ist das Verdienst

des Domarchivars, dass er die Chorgitter vor dem Zugriff des

Staates rettete, indem er ihren kunsthistorischen Wert heraus-

stellte - wenngleich er die Raumwirkung der Eisenwerke nicht

unerheblich übertreibt.

1 Osnabrück, Dom, Eingang in den südlichen Chorumgang nach Einbau

des mittleren Chorgitters (nach 1938).

Sicher hätte es Dolfens Argumentation geschadet, wenn er

in seinem Beitrag an dieser Stelle den Hinweis gebracht hätte,

dass das Domkapitel die Gitter als Fragmente barocker Schmiede-

kunst seit dem Jahr 1858 „völlig verwahrlost in einem dunklen

Verlies der Kreuzgangs"4 hatte liegen lassen - eine Gegeben-

heit, auf die er in späteren Arbeiten nie vergaß hinzuweisen.

In seinem Artikel von 1939 findet sie sich lediglich im Manu-

skript. Aus Anlass der Weihe von Bischof Paulus Melchers hatte

man 1858 das perspektivische Eisenwerk des Dringenberger

Kunstschmiedes Christian Schmitt beseitigt, um die liturgische

Bühne für die Konsekrationsfeier des neuen Bischofs im Chor-

raum zu vergrößern. Vermutlich darf man in der Entfernung

jedoch auch eine erste Stufe der beginnenden Entbarockisierung

sehen.

Ursprünglich war das heute in zwei getrennten Teilen aufge-

stellte Gitter vereinigt und schloss Hochchor und Vierung gegen

das Langhaus ab. Der heute im Südquerhaus des Osnabrücker

Domes aufgestellte Teil bildete die Mittelpartie, an die sich die

im Nordquerhaus aufgestellten Flügel nach beiden Seiten an-

schlossen. Zwischen diesen Flügeln und den westlichen Pfeilern

der Vierung befanden sich noch weitere Anschlussstücke, die

aber verloren gegangen sind. Um die Eisenschmiedewerke in die

Situation des Chorumganges einzupassen, sah sich der Restaura-

tor von 1938 - Prof. Klaas - genötigt, an beiden Seiten der Gitter

Ergänzungen vorzunehmen. In dem Gitterwerk des Nordquer-

hauses ist darüber hinaus in der Mitte ein etwa 25 cm breiter,

neuer Teil ergänzt worden. Eine genauere Vorstellung über die

frühere Aufstellung des Gitters vor der Vierung vermittelt das

heute im Westteil des Paderborner Domes vorhandene Gitter,

das ebenfalls von Christian Schmitt erstellt wurde und dem Osna-

brücker Gitter sehr ähnlich ist.5

Die ursprüngliche Aufstellung und Planung des historischen

Eisenwerkes gewährt einen wichtigen Einblick in die Geschichte

der Innenausstattung des Domes. Sie führt weit zurück - bis in

die Zerstörungen des 30jährigen Krieges und seiner Folgen.

Die Renovierungen des 17. Jahrhunderts

Im Jahr 1634 war der Osnabrücker Dom aufgrund von Plünde-

rungen und Zerstörungen so schwer verwüstet, dass ein Zeit-

zeuge von dem „steinhaufe" des Domes sprach. Der bauliche

Zustand wurde im Innenraum noch verschlimmert durch die

Plünderung des Hochchores im Herbst des Jahres. Unter dem

19. Oktober 1634 berichten die domkapitularischen Protokolle:

„Als verwegenen freitag den 17. hujus durch einen praecepto-

rem scholae, Georgium Bueren, praeter consensum Capituli pro

inchoatione lectionum etwa eine geringe Comoedia exhibieren

wollen, so ist hiesiger Commandant dadurch dergestalt offendi-

ret, dass die angefangene Comoedia zerstöret, die Actores ihrer

Kleider beraubet, derThumb versperret, Kisten und Kasten auf-

geschlagen und die divina abgeschaffet worden"6; ein Quellen-

beleg, der darauf hinweist, dass eine Situation erreicht war, die

auch das normale, liturgische Geschehen im Dom im zunehmen-

den Maße erschwert haben dürfte. Bei der Wiedereröffnung

des Domes nach drei Monaten am 5. Dezember 1634 fand man,

dass in der „Capella S. Gregorii fast alle Kisten und Kasten theils

aufgemachet teils entzwei geschlagen, die besten und vornehms-

28