Konservierung und Restaurierung von geschmiedeten und gefassten Eisenobjekten - eine Bestandsaufnahme

Zur Problematik der atmosphärischen Korrosion

von Eisenwerkstoffen und möglichen Schutzmaßnahmen

Stefan Brüggerhoff

Zusammenfassung

Der Beitrag stellt die atmosphärische Korrosion von Eisenwerk-

stoffen vor und erläutert kurz die dabei einwirkenden Agenzien

und ablaufenden Prozesse. Mögliche Korrosionsschutzmaßnah-

men werden unter Berücksichtigung restauratorischer Rand-

bedingungen beschrieben. Dabei wird besonders auf die Mög-

lichkeiten einer Beschichtung der korrodierten Bereiche einge-

gangen. Die Besonderheiten, die sich bei der Behandlung von

gefassten Eisenobjekten ergeben, werden erläutert und be-

wertet.

Einleitung

Die nachfolgenden Ausführungen sollen einen zusammenfassen-

den Überblick zu den Vorgängen bei der atmosphärischen Kor-

rosion von Eisen und Stahl geben und in gleicher Weise schlag-

lichtartig mögliche Schutzkonzepte vorstellen. Die Ausführungen

zielen darauf ab, auch dem wenig in dieser Materie stehenden

Leser des vorliegenden Heftes, das sich mit der Restaurierung

der Chorgitter des Osnabrücker Domes beschäftigt, ein Rüstzeug

zum Verständnis der Schadensabläufe am Objekt zu geben. Kei-

nesfalls soll hier aber eine intensive, detaillierte Diskussion der

physikalisch-chemischen Zusammenhänge gegeben werden, da

mit diesem Wissen ganze Bibliotheken gefüllt sind. Für den inter-

essierten Leser seien daher an dieser Stelle einige zusätzliche

Literaturhinweise angeführt, die eine weitergehende Beschäfti-

gung mit dem Thema ermöglichen: Die Korrosion von Baumetal-

len ist ein volkswirtschaftlich sehr bedeutender Faktor, was

erklärt, dass bereits sehr früh intensive Forschungsarbeiten statt-

gefunden haben und seit Anfang des 20. Jahrhundert wissen-

schaftliche Literatur zu diesem Thema in steigendem Maße vor-

gelegt wurde. Beispielhaft seien einige Übersichtsbände chrono-

logisch aufgeführt: EVANS 1939, TÖDT 1955, BARTON 1972 und

GRÄFEN/RAHMEL 1994. An den Korrosionsschutz-Ingenieur,

der den Einstieg ins Thema finden will, richten sich Bücher wie:

WRANGLEN 1985, MÜLLER 1987, PETERS 1994, KLOPFER 1996.

Um einen Überblick über die Vielzahl von Normen in diesem Um-

feld zu gewinnen, sei auf das DIN-Taschenbuch 219 (DIN 1995)

verwiesen. Die in Bezug auf den Umgang mit dem Material (bzw.

der Originaloberfläche) gegenüber dem Ingenieurfach häufig

andersartige Sicht der Restaurierungswissenschaften kann z. B.

der umfangreichen Literaturzusammenfassung von STAMBOLOV/

BLECK/EICHELMANN 1987 bzw. 1988 oder HEINRICH 1994

entnommen werden. In den letzten Jahr ist auch verstärkt der

Versuch unternommen worden, Restauratoren und Korrosions-

fachleuchte an einen Tisch zu bringen, um so in den Konservie-

rungswissenschaften - besonders im Bereich des Technischen

Kulturgutes - vom Wissen des Korrosionsschutzes zu profitieren

(siehe dazu GÖTZ/SEIPELT 1996). In dieser Zusammenarbeit sind

vor allem von STRATMANN 1994 bzw. 1995 und FRIEHE 1995

zusammenfassende Darstellungen zur atmosphärischen Korro-

sion des Eisens gegeben worden. An diesen orientiert sich der

vorliegende Beitrag.

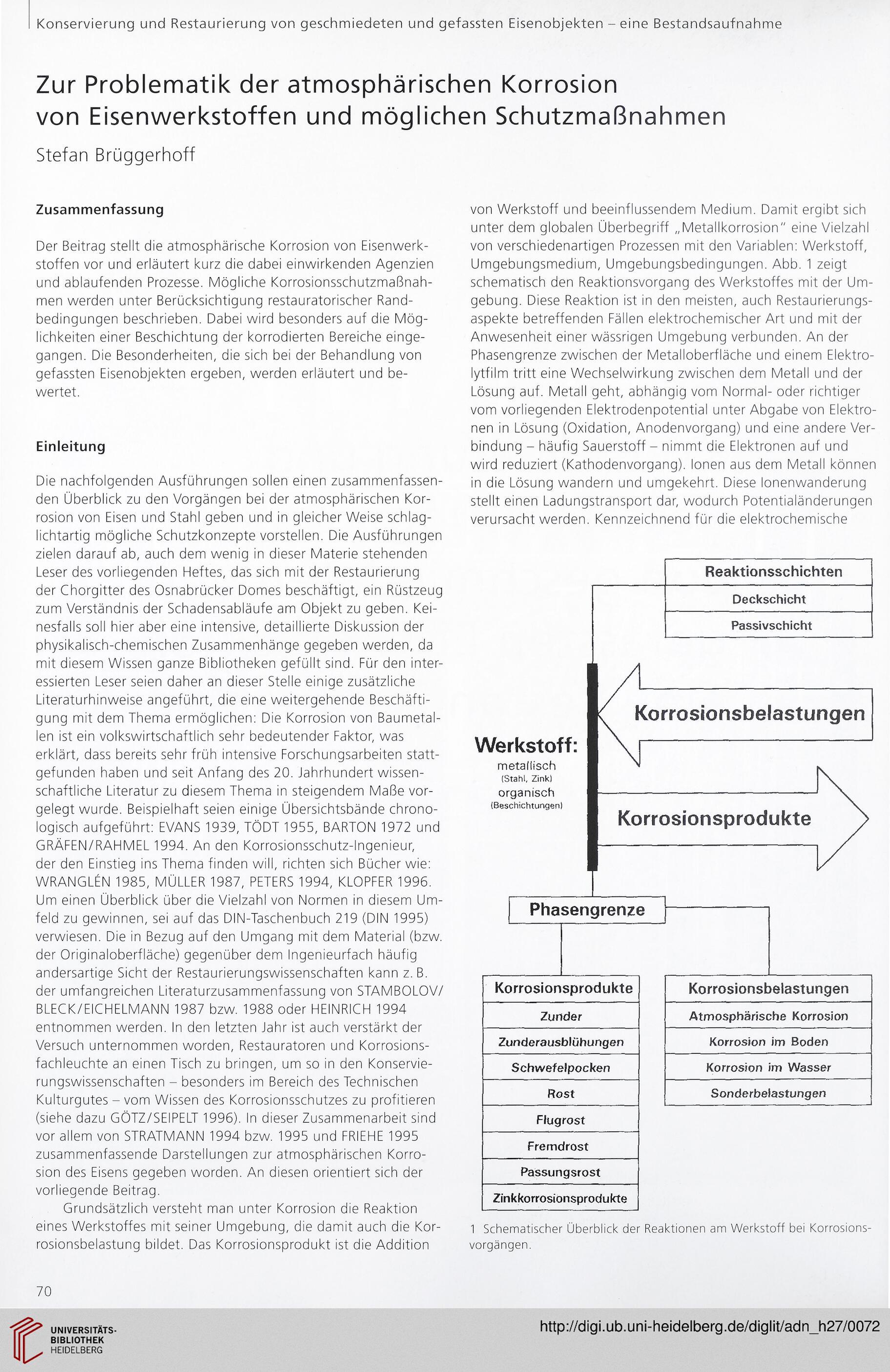

Grundsätzlich versteht man unter Korrosion die Reaktion

eines Werkstoffes mit seiner Umgebung, die damit auch die Kor-

rosionsbelastung bildet. Das Korrosionsprodukt ist die Addition

von Werkstoff und beeinflussendem Medium. Damit ergibt sich

unter dem globalen Überbegriff „Metallkorrosion" eine Vielzahl

von verschiedenartigen Prozessen mit den Variablen: Werkstoff,

Umgebungsmedium, Umgebungsbedingungen. Abb. 1 zeigt

schematisch den Reaktionsvorgang des Werkstoffes mit der Um-

gebung. Diese Reaktion ist in den meisten, auch Restaurierungs-

aspekte betreffenden Fällen elektrochemischer Art und mit der

Anwesenheit einer wässrigen Umgebung verbunden. An der

Phasengrenze zwischen der Metalloberfläche und einem Elektro-

lytfilm tritt eine Wechselwirkung zwischen dem Metall und der

Lösung auf. Metall geht, abhängig vom Normal- oder richtiger

vom vorliegenden Elektrodenpotential unter Abgabe von Elektro-

nen in Lösung (Oxidation, Anodenvorgang) und eine andere Ver-

bindung - häufig Sauerstoff - nimmt die Elektronen auf und

wird reduziert (Kathodenvorgang). Ionen aus dem Metall können

in die Lösung wandern und umgekehrt. Diese lonenwanderung

stellt einen Ladungstransport dar, wodurch Potentialänderungen

verursacht werden. Kennzeichnend für die elektrochemische

1 Schematischer Überblick der Reaktionen am Werkstoff bei Korrosions-

vorgängen.

70

Zur Problematik der atmosphärischen Korrosion

von Eisenwerkstoffen und möglichen Schutzmaßnahmen

Stefan Brüggerhoff

Zusammenfassung

Der Beitrag stellt die atmosphärische Korrosion von Eisenwerk-

stoffen vor und erläutert kurz die dabei einwirkenden Agenzien

und ablaufenden Prozesse. Mögliche Korrosionsschutzmaßnah-

men werden unter Berücksichtigung restauratorischer Rand-

bedingungen beschrieben. Dabei wird besonders auf die Mög-

lichkeiten einer Beschichtung der korrodierten Bereiche einge-

gangen. Die Besonderheiten, die sich bei der Behandlung von

gefassten Eisenobjekten ergeben, werden erläutert und be-

wertet.

Einleitung

Die nachfolgenden Ausführungen sollen einen zusammenfassen-

den Überblick zu den Vorgängen bei der atmosphärischen Kor-

rosion von Eisen und Stahl geben und in gleicher Weise schlag-

lichtartig mögliche Schutzkonzepte vorstellen. Die Ausführungen

zielen darauf ab, auch dem wenig in dieser Materie stehenden

Leser des vorliegenden Heftes, das sich mit der Restaurierung

der Chorgitter des Osnabrücker Domes beschäftigt, ein Rüstzeug

zum Verständnis der Schadensabläufe am Objekt zu geben. Kei-

nesfalls soll hier aber eine intensive, detaillierte Diskussion der

physikalisch-chemischen Zusammenhänge gegeben werden, da

mit diesem Wissen ganze Bibliotheken gefüllt sind. Für den inter-

essierten Leser seien daher an dieser Stelle einige zusätzliche

Literaturhinweise angeführt, die eine weitergehende Beschäfti-

gung mit dem Thema ermöglichen: Die Korrosion von Baumetal-

len ist ein volkswirtschaftlich sehr bedeutender Faktor, was

erklärt, dass bereits sehr früh intensive Forschungsarbeiten statt-

gefunden haben und seit Anfang des 20. Jahrhundert wissen-

schaftliche Literatur zu diesem Thema in steigendem Maße vor-

gelegt wurde. Beispielhaft seien einige Übersichtsbände chrono-

logisch aufgeführt: EVANS 1939, TÖDT 1955, BARTON 1972 und

GRÄFEN/RAHMEL 1994. An den Korrosionsschutz-Ingenieur,

der den Einstieg ins Thema finden will, richten sich Bücher wie:

WRANGLEN 1985, MÜLLER 1987, PETERS 1994, KLOPFER 1996.

Um einen Überblick über die Vielzahl von Normen in diesem Um-

feld zu gewinnen, sei auf das DIN-Taschenbuch 219 (DIN 1995)

verwiesen. Die in Bezug auf den Umgang mit dem Material (bzw.

der Originaloberfläche) gegenüber dem Ingenieurfach häufig

andersartige Sicht der Restaurierungswissenschaften kann z. B.

der umfangreichen Literaturzusammenfassung von STAMBOLOV/

BLECK/EICHELMANN 1987 bzw. 1988 oder HEINRICH 1994

entnommen werden. In den letzten Jahr ist auch verstärkt der

Versuch unternommen worden, Restauratoren und Korrosions-

fachleuchte an einen Tisch zu bringen, um so in den Konservie-

rungswissenschaften - besonders im Bereich des Technischen

Kulturgutes - vom Wissen des Korrosionsschutzes zu profitieren

(siehe dazu GÖTZ/SEIPELT 1996). In dieser Zusammenarbeit sind

vor allem von STRATMANN 1994 bzw. 1995 und FRIEHE 1995

zusammenfassende Darstellungen zur atmosphärischen Korro-

sion des Eisens gegeben worden. An diesen orientiert sich der

vorliegende Beitrag.

Grundsätzlich versteht man unter Korrosion die Reaktion

eines Werkstoffes mit seiner Umgebung, die damit auch die Kor-

rosionsbelastung bildet. Das Korrosionsprodukt ist die Addition

von Werkstoff und beeinflussendem Medium. Damit ergibt sich

unter dem globalen Überbegriff „Metallkorrosion" eine Vielzahl

von verschiedenartigen Prozessen mit den Variablen: Werkstoff,

Umgebungsmedium, Umgebungsbedingungen. Abb. 1 zeigt

schematisch den Reaktionsvorgang des Werkstoffes mit der Um-

gebung. Diese Reaktion ist in den meisten, auch Restaurierungs-

aspekte betreffenden Fällen elektrochemischer Art und mit der

Anwesenheit einer wässrigen Umgebung verbunden. An der

Phasengrenze zwischen der Metalloberfläche und einem Elektro-

lytfilm tritt eine Wechselwirkung zwischen dem Metall und der

Lösung auf. Metall geht, abhängig vom Normal- oder richtiger

vom vorliegenden Elektrodenpotential unter Abgabe von Elektro-

nen in Lösung (Oxidation, Anodenvorgang) und eine andere Ver-

bindung - häufig Sauerstoff - nimmt die Elektronen auf und

wird reduziert (Kathodenvorgang). Ionen aus dem Metall können

in die Lösung wandern und umgekehrt. Diese lonenwanderung

stellt einen Ladungstransport dar, wodurch Potentialänderungen

verursacht werden. Kennzeichnend für die elektrochemische

1 Schematischer Überblick der Reaktionen am Werkstoff bei Korrosions-

vorgängen.

70