SALON DE 1889.

26j

l’importance prétendue des sujets héroïques et consacrés. Oui, peut-être, le sujet n’importe,

— pourvu que l’âme humaine soit intéressée dans la création de l’artiste et que l'homme lui-même

en soit le « héros ■».

ce Voici néanmoins comment le changement de la pensée entraîne celui du sujet :

« Le grand mouvement qui constitua ce qu’on a appelé la Renaissance fut d’oser faire des-

figures selon des types particuliers, au lieu des types orthodoxes et invariables.

« En ce sens-là, le Romantisme a suivi l’impulsion de liberté donnée aux imaginations par

le xvie siècle, quoique, en un autre sens, il ait réagi

contre la Renaissance, qui avait ressuscité les vieux

dieux de l’Olympe, et que, se faisant résurrectionniste

à son tour, il ait surtout restauré le vieux style du

Moyen-Age.

« Mais, si la Renaissance, et après elle, toutes les

écoles qui se sont succédé en Europe depuis trois

siècles, arrachèrent à l'allégorie religieuse sa forme

immobile, elles en conservèrent le fond, néanmoins.

L’art chrétien avait été, et il a continué d’être une

mythologie, aussi bien que l’art païen : —■ un véri-

table hiéroglyphe, enveloppant la pensée dans une

. forme symbolique.

« Ainsi, tandis que les païens, au lieu de faire

une femme, avaient fait une Vénus, les chrétiens firent

une Vierge. Dans l’une comme dans l’autre allégorie,

Vénus et Vierge voulaient dire la femme parfaite; et

le surplus du genre féminin avait pour emblèmes,

chez les païens, les chœurs de déesses et de nymphes,

gracieux cortège de la mère de l’Amour ; chez les

chrétiens, les chœurs de saintes et de martyres ,

pieux cortège de la mère du Rédempteur.

« Il en fut de même pour exprimer toutes les

autres idées. Toute idée se traduisait dans une per-

sonnification métaphorique. Voulant fabuliser la tor-

ture du génie, les anciens attachaient le Prométhée à

son Caucase; les chrétiens ont attaché le Christ à sa

croix. Pour la force initiatrice et souveraine, les

anciens avaient Jupiter tonnant, « le maître des dieux

« et des hommes » ; les chrétiens eurent le Père éternel,

générateur primitif et juge suprême ; pour la jeunesse

et la beaute poétique, les uns glorifiaient l’harmo-

nieux Apollon, les autres, le doux saint Jean, le

disciple bien-aimé. Ainsi du reste.

« Et, au-dessous de ces allégories empruntées à

la forme humaine, les deux mythologies empruntaient également aux autres formes vivantes,

soit la colombe immaculée et l’agneau sans tache, soit l’aigle conquérant et le cygne voluptueux.

« Les systèmes végétal et minéral eux-mêmes apportaient leurs notes dans cette langue

conventionnelle et jusqu’à un certain point ésotérique.

cc Tout avait été envahi par des êtres imaginaires : le paganisme, qui affectionnait le domaine

de l’homme ici-bas, avait peuplé de faunes et de satyres les forêts, de naïades les fontaines, de

tritons et de sirènes la mer; le christianisme, tourné vers la future demeure des âmes, avait

étoilé son ciel d anges et d’archanges, de chérubins et de séraphins, intermédiaires entre l’homme

et la Divinité.

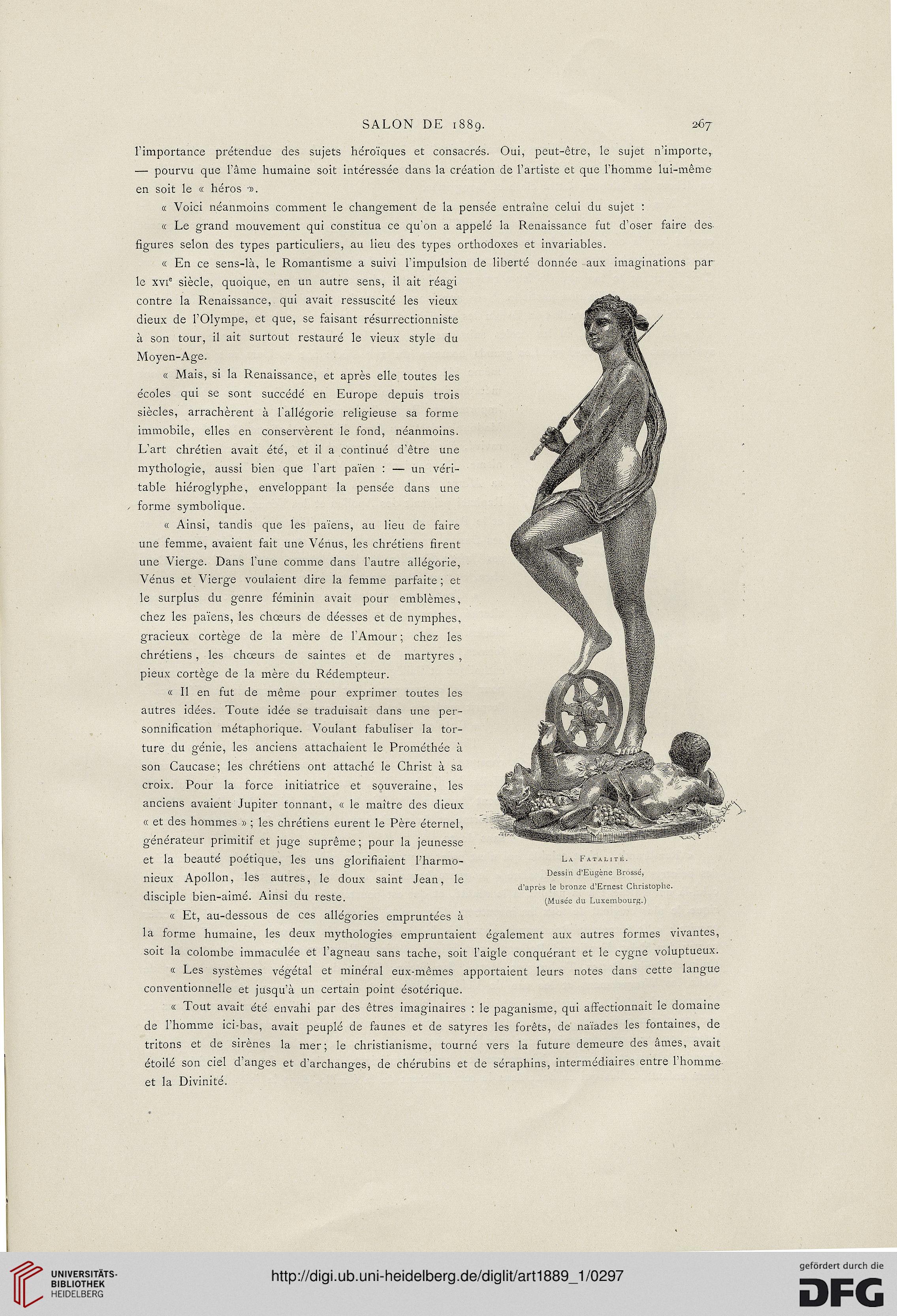

La Fatalité.

Dessin d’Eugène Brossé,

d’après le bronze d’Ernest Christophe.

(Musée du Luxembourg.)

26j

l’importance prétendue des sujets héroïques et consacrés. Oui, peut-être, le sujet n’importe,

— pourvu que l’âme humaine soit intéressée dans la création de l’artiste et que l'homme lui-même

en soit le « héros ■».

ce Voici néanmoins comment le changement de la pensée entraîne celui du sujet :

« Le grand mouvement qui constitua ce qu’on a appelé la Renaissance fut d’oser faire des-

figures selon des types particuliers, au lieu des types orthodoxes et invariables.

« En ce sens-là, le Romantisme a suivi l’impulsion de liberté donnée aux imaginations par

le xvie siècle, quoique, en un autre sens, il ait réagi

contre la Renaissance, qui avait ressuscité les vieux

dieux de l’Olympe, et que, se faisant résurrectionniste

à son tour, il ait surtout restauré le vieux style du

Moyen-Age.

« Mais, si la Renaissance, et après elle, toutes les

écoles qui se sont succédé en Europe depuis trois

siècles, arrachèrent à l'allégorie religieuse sa forme

immobile, elles en conservèrent le fond, néanmoins.

L’art chrétien avait été, et il a continué d’être une

mythologie, aussi bien que l’art païen : —■ un véri-

table hiéroglyphe, enveloppant la pensée dans une

. forme symbolique.

« Ainsi, tandis que les païens, au lieu de faire

une femme, avaient fait une Vénus, les chrétiens firent

une Vierge. Dans l’une comme dans l’autre allégorie,

Vénus et Vierge voulaient dire la femme parfaite; et

le surplus du genre féminin avait pour emblèmes,

chez les païens, les chœurs de déesses et de nymphes,

gracieux cortège de la mère de l’Amour ; chez les

chrétiens, les chœurs de saintes et de martyres ,

pieux cortège de la mère du Rédempteur.

« Il en fut de même pour exprimer toutes les

autres idées. Toute idée se traduisait dans une per-

sonnification métaphorique. Voulant fabuliser la tor-

ture du génie, les anciens attachaient le Prométhée à

son Caucase; les chrétiens ont attaché le Christ à sa

croix. Pour la force initiatrice et souveraine, les

anciens avaient Jupiter tonnant, « le maître des dieux

« et des hommes » ; les chrétiens eurent le Père éternel,

générateur primitif et juge suprême ; pour la jeunesse

et la beaute poétique, les uns glorifiaient l’harmo-

nieux Apollon, les autres, le doux saint Jean, le

disciple bien-aimé. Ainsi du reste.

« Et, au-dessous de ces allégories empruntées à

la forme humaine, les deux mythologies empruntaient également aux autres formes vivantes,

soit la colombe immaculée et l’agneau sans tache, soit l’aigle conquérant et le cygne voluptueux.

« Les systèmes végétal et minéral eux-mêmes apportaient leurs notes dans cette langue

conventionnelle et jusqu’à un certain point ésotérique.

cc Tout avait été envahi par des êtres imaginaires : le paganisme, qui affectionnait le domaine

de l’homme ici-bas, avait peuplé de faunes et de satyres les forêts, de naïades les fontaines, de

tritons et de sirènes la mer; le christianisme, tourné vers la future demeure des âmes, avait

étoilé son ciel d anges et d’archanges, de chérubins et de séraphins, intermédiaires entre l’homme

et la Divinité.

La Fatalité.

Dessin d’Eugène Brossé,

d’après le bronze d’Ernest Christophe.

(Musée du Luxembourg.)