42

Paul Revellio

legen, muhte es vielleicht den Bedürfnissen beider dienen. Daher mag die An-

ordnung doppelter Räume rechts und links des Auskleideraums und Tepidariums

kommen. Der Haupteingang führt von der Südseite aus in den Auskleideraum e,

der hier im Süden des Gebäudes liegt. Außer einem kleinen Becken in der Südost-

ecke hat das Bad die beiden Frigidarien ck und e. Bei dem einen ck ist das Becken

nicht in den Boden eingelassen. Man muh also die Brüstungsmauer auf Stufen

übersteigen, wenn man in das Kaltbad gelangen will. Das macht fast den Eindruck,

als ob das Becken erst nachträglich eingebaut wurde. Das gegenüberliegende Bek-

ken e ist vertieft und hat zwei Ausgüsse. Der eine nach auhen diente der Entleerung

des Beckens, der andere in den Kanal im Auskleideraum mündend als Äberaiche.

In der Nordwestecke waren noch Reste eines Einstiegs in das Becken. Die übrigen

Räume b, a, t, Z waren alle untersetzt. Von ihnen waren t und g Schwihstuben mit

eigenen Praefurnien an ihrer Nordwand. Das Hauptpraefurnium, das Caldarium

und Tepidarium unterheizte, wild an der Nordwand des Caldariums gelegen ha-

ben. Die Schwitzstube t hatte eine direkte Heizung. 7 Röhren, die in den Estrich-

boden eingelassen waren, leiteten die warme Lust aus dem Hohlboden direkt in die

Schwitzstube. Von dem Ealdarium wurde nur die Südwand freigelegt. Das übrige

ist von der Landstraße durchschnitten.

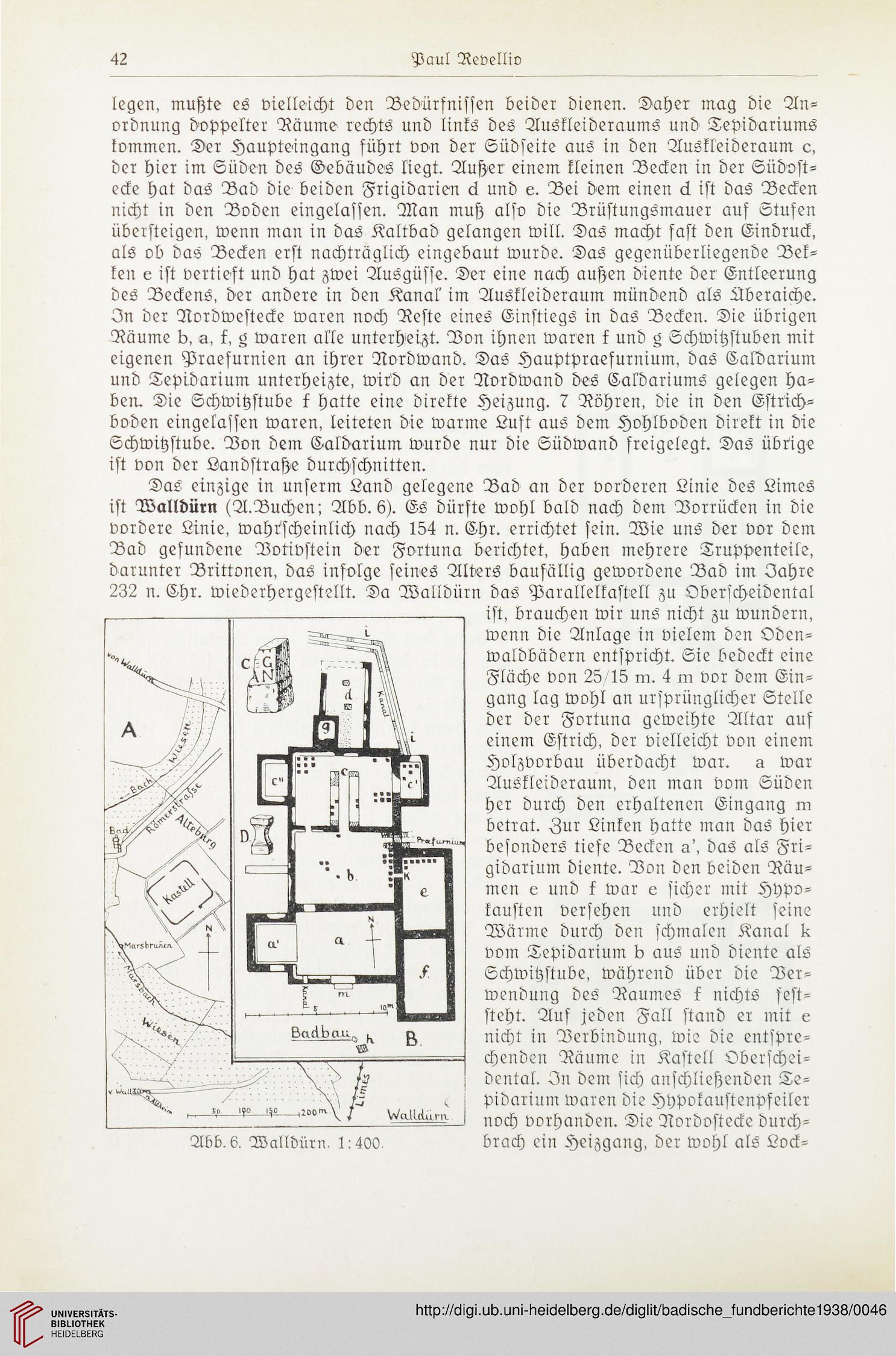

Das einzige in unserm Land gelegene Bad an der vorderen Linie des Limes

ist Walldürn (A.Buchen; Abb. 6). Cs dürfte Wohl bald nach dem Vorrücken in die

vordere Linie, wahrscheinlich nach 154 n. Ehr. errichtet sein. Wie uns der vor dem

Bad gefundene Votivstein der Fortuna berichtet, haben mehrere Truppenteile,

darunter Brittonen, das infolge seines Alters baufällig gewordene Bad im Fahre

232 n. Ehr. wiederhergestellt. Da Walldürn das Parallelkastell zu Oberscheidental

ist, brauchen wir uns nicht zu Wundern,

wenn die Anlage in vielem den Oden-

waldbädern entspricht. Sie bedeckt eine

Fläche von 25/15 oa. 4 nr vor dem Ein-

gang lag wohl an ursprünglicher Stelle

der der Fortuna geweihte Altar auf

einem Estrich, der vielleicht von einem

Holzvorbau überdacht war. a war

Auskleideraum, den man vom Süden

her durch den erhaltenen Eingang m

betrat. Zur Linken hatte man das hier

besonders tiefe Becken a', das als Fri-

gidarium diente. Von den beiden Räu-

men e und t war e sicher mit Hhpo-

kausten versehen und erhielt seine

Wärme durch den schmalen Kanal ü

vom Tepidarium b aus und diente als

Schwitzstube, während über die Ver-

wendung des Raumes t nichts fest-

steht. Auf jeden Fall stand er mit e

nicht in Verbindung, wie die entspre-

chenden Räume in Kastell Oberschei-

dental. In dem sich anschließenden Te-

pidarium waren die Hypokaustenpfeiler

noch vorhanden. Die Nordostecke durch-

brach ein Heizgang, der wohl als Lock-

Abb. 6. Walldürn. 1:400.

Paul Revellio

legen, muhte es vielleicht den Bedürfnissen beider dienen. Daher mag die An-

ordnung doppelter Räume rechts und links des Auskleideraums und Tepidariums

kommen. Der Haupteingang führt von der Südseite aus in den Auskleideraum e,

der hier im Süden des Gebäudes liegt. Außer einem kleinen Becken in der Südost-

ecke hat das Bad die beiden Frigidarien ck und e. Bei dem einen ck ist das Becken

nicht in den Boden eingelassen. Man muh also die Brüstungsmauer auf Stufen

übersteigen, wenn man in das Kaltbad gelangen will. Das macht fast den Eindruck,

als ob das Becken erst nachträglich eingebaut wurde. Das gegenüberliegende Bek-

ken e ist vertieft und hat zwei Ausgüsse. Der eine nach auhen diente der Entleerung

des Beckens, der andere in den Kanal im Auskleideraum mündend als Äberaiche.

In der Nordwestecke waren noch Reste eines Einstiegs in das Becken. Die übrigen

Räume b, a, t, Z waren alle untersetzt. Von ihnen waren t und g Schwihstuben mit

eigenen Praefurnien an ihrer Nordwand. Das Hauptpraefurnium, das Caldarium

und Tepidarium unterheizte, wild an der Nordwand des Caldariums gelegen ha-

ben. Die Schwitzstube t hatte eine direkte Heizung. 7 Röhren, die in den Estrich-

boden eingelassen waren, leiteten die warme Lust aus dem Hohlboden direkt in die

Schwitzstube. Von dem Ealdarium wurde nur die Südwand freigelegt. Das übrige

ist von der Landstraße durchschnitten.

Das einzige in unserm Land gelegene Bad an der vorderen Linie des Limes

ist Walldürn (A.Buchen; Abb. 6). Cs dürfte Wohl bald nach dem Vorrücken in die

vordere Linie, wahrscheinlich nach 154 n. Ehr. errichtet sein. Wie uns der vor dem

Bad gefundene Votivstein der Fortuna berichtet, haben mehrere Truppenteile,

darunter Brittonen, das infolge seines Alters baufällig gewordene Bad im Fahre

232 n. Ehr. wiederhergestellt. Da Walldürn das Parallelkastell zu Oberscheidental

ist, brauchen wir uns nicht zu Wundern,

wenn die Anlage in vielem den Oden-

waldbädern entspricht. Sie bedeckt eine

Fläche von 25/15 oa. 4 nr vor dem Ein-

gang lag wohl an ursprünglicher Stelle

der der Fortuna geweihte Altar auf

einem Estrich, der vielleicht von einem

Holzvorbau überdacht war. a war

Auskleideraum, den man vom Süden

her durch den erhaltenen Eingang m

betrat. Zur Linken hatte man das hier

besonders tiefe Becken a', das als Fri-

gidarium diente. Von den beiden Räu-

men e und t war e sicher mit Hhpo-

kausten versehen und erhielt seine

Wärme durch den schmalen Kanal ü

vom Tepidarium b aus und diente als

Schwitzstube, während über die Ver-

wendung des Raumes t nichts fest-

steht. Auf jeden Fall stand er mit e

nicht in Verbindung, wie die entspre-

chenden Räume in Kastell Oberschei-

dental. In dem sich anschließenden Te-

pidarium waren die Hypokaustenpfeiler

noch vorhanden. Die Nordostecke durch-

brach ein Heizgang, der wohl als Lock-

Abb. 6. Walldürn. 1:400.