4- % 5 4'

\

\

Großvater geplanten Werkes. Sichere Nach-

richt darüber bietet uns ein Schriftstück aus

denr Archiv desAollegiatstiftes; am W. Mai

\62\ bittet das Aapitel bei dem Ordinariat

Freising um Erlaubniß, den Areuzaltar

weiter unter dem Bennobogen hervorrücken

zu dürfen, da Herzog Maximilian vorhabe,

„die fürstliche Sepultur in unserem Thor

zu End auffetzen zu lassen."

Als die glorreichen Siege Tilly's bei

Wimpfen, bei höchst, bei Heidelberg in

München verkündet wurden, erhob sich

schon in schiinmernder Erzzier das Werk

einer stilistisch wie technisch gleich hoch ent-

wickelten Ärmst, welche sich die kühnsten Aus-

gaben stellte und in spielender Weise löste.

„Von Eandid entworfen, von Arumper

ausgeführt," so wird schon in Beschreibungen

der Frauenkirche aus den, Anfang des vor-

igen Jahrhunderts behauptet. Ausführlicher

geht Bianconi in seinen Briefen über die

vornehnrsten Merkwürdigkeiten der chur

baierischen Residenzstadt München (\77{)

auf die Frage ein. Das prächtige Grabmal,

das selbst der Peterskirche irr Rom zu köst-

licher Zierde gereichen würde, sei, so laute

die gewöhnliche Angabe, von Peter Landid

entworfen. „Obschon mich hievon Nie-

mand zu versichern gewußt, kann ich doch

nicht daran zweifeln, da ich ihn in allen

und jeden Theilen wahrnehme und erkenne."

Gegossen sei das Werk von Johann Arum-

per, welcher in der Historie der Aünstler

noch gänzlich unbekannt. Zn den späteren

Schilderungen wird diese Angabe wiederholt,

ohne daß eine Begründung auch nur ver-

sucht worden wäre.

Erst Paul Ree hat in seiner Geschichte

Peter Eandids für den Antheil dieses in

den Niederlanden geborenen, in Ztalien ge-

bildeten Aünstlers am Ludwigsmausoleum

neue Beweise zu Tage gefördert.

Zm k. Aupferstichkabinet fanden sich

— in den Fünfziger Zähren durch Aauf

erworben — 57 Handzeichnungen, welche

einzelne Thcile jenes Mausoleums wieder-

geben. Zch stimme Ree darin bei, daß es

wirklich die Entwürfe zu dein Denkmal

und nicht etwa Zeichnungen nach dein voll-

endeten Werke, und billige die Vermuthung,

daß dieselbeii von Taiidid herrühren. Auf

deii mit Blei gezeichneten, mit Tusche nach-

gezogenen Blättern sind an mehreren Stellen

die Maße beigesügt; auf die ornamentalen

Theile ist das Hauptgewicht gelegt, und

öfter siiid die Hauptmotive etwas vergrößert

nochiiials neben die Figuren hingezeichnet,

— ohne Zweifel ein vollgilliger Beweis,

daß wir die Entwürfe vor uns haben.

Einiiial ist ein Stück des alten gothischen

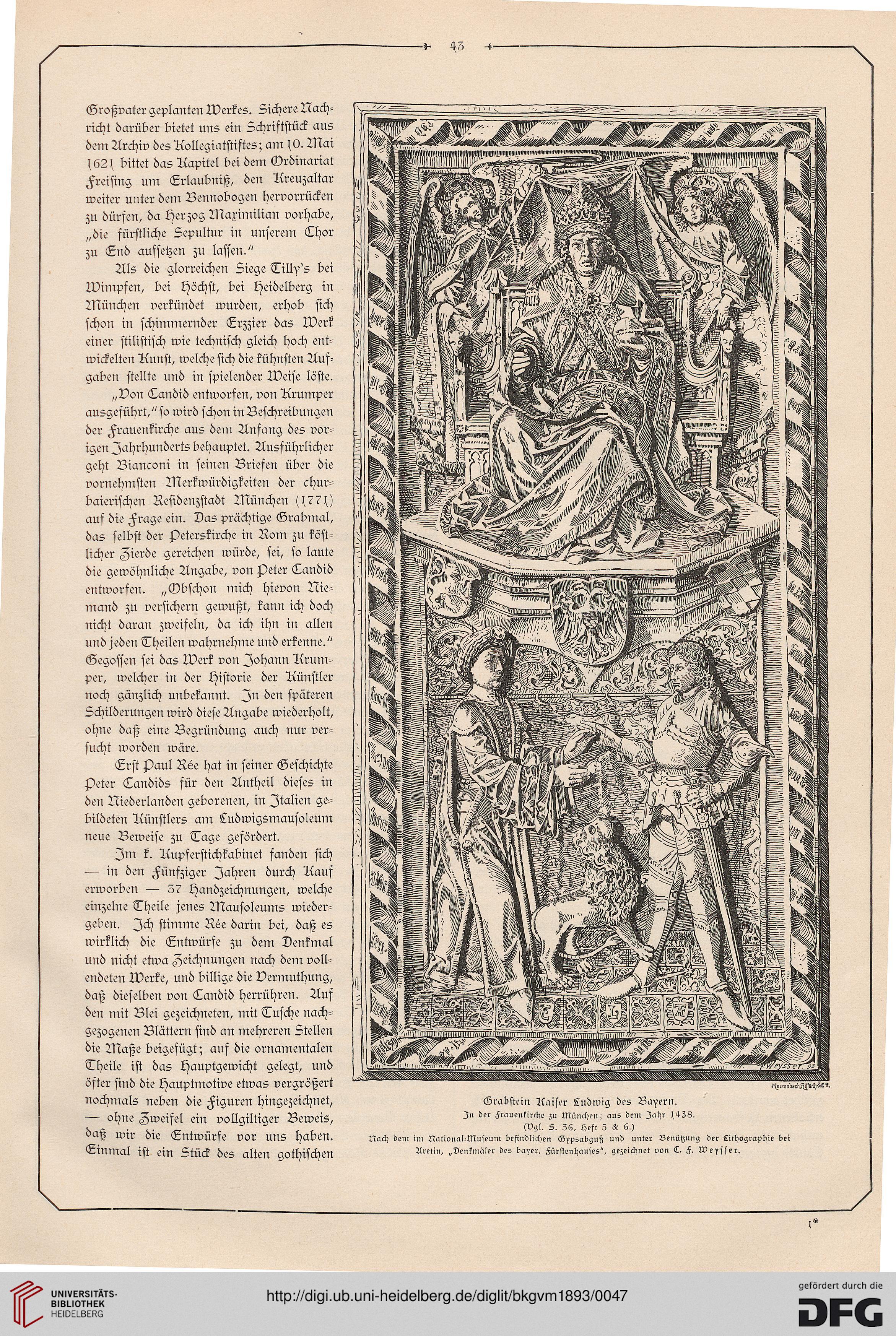

Grabstein Kiiifcr Ludwig des Bayern.

In der Frauenkirche zu München; aus dem Jahr (438.

(vgl. 5. 36, Heft 5 & 6.)

Nach deni im National-Museuni befindlichen Gyp->abguß und unter Benützung der Lithographie bei

Aretin, „Denkmäler des bayer. Fürstenhauses", gezeichnet von C. F. Meysser.

1