86

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

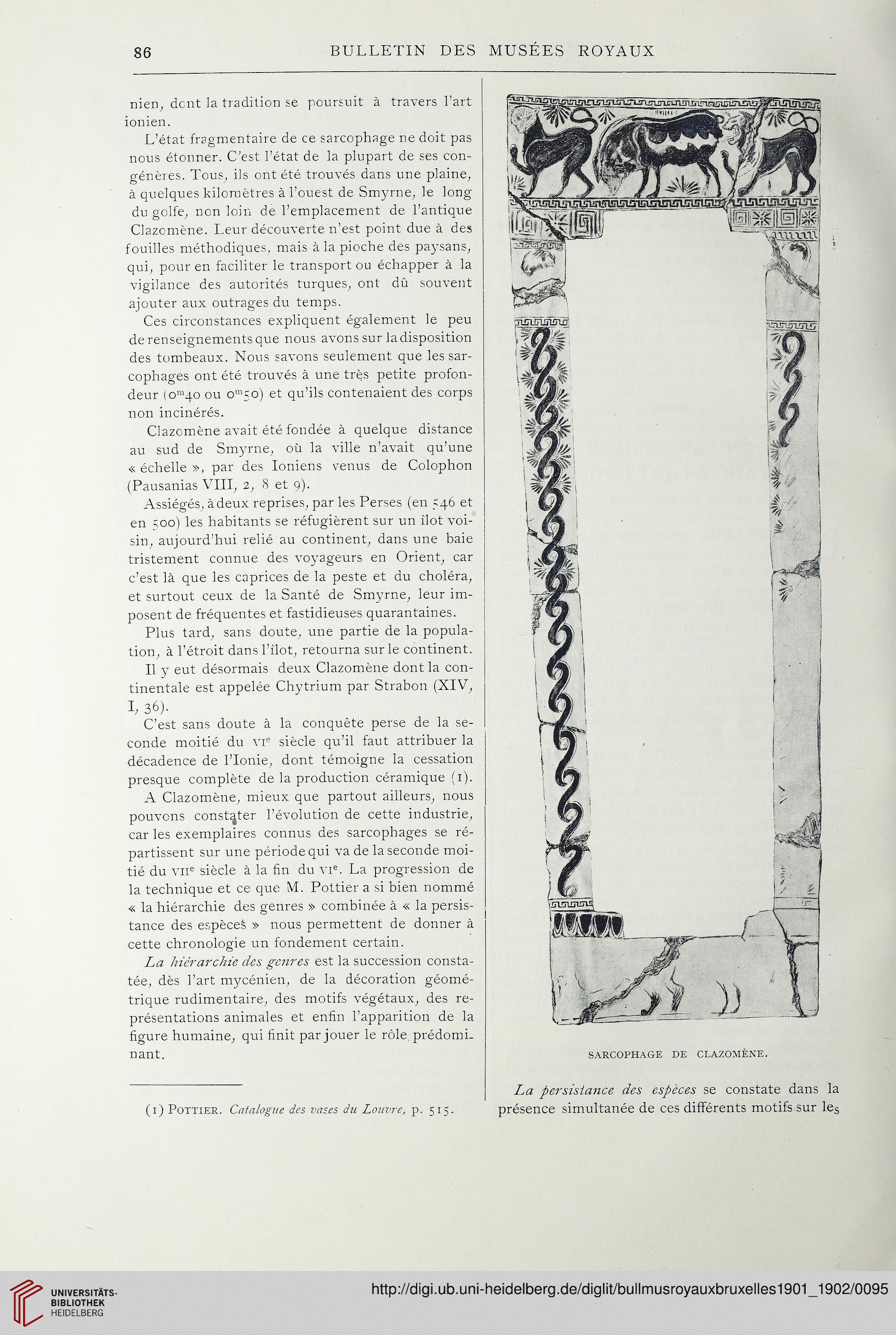

nien, dent la tradition se poursuit à travers l’art

ionien.

L’état fragmentaire de ce sarcophage ne doit pas

nous étonner. C’est l’état de la plupart de ses con-

génères. Tous, ils ont été trouvés dans une plaine,

à quelques kilomètres à l’ouest de Smyrne, le long

du golfe, non loin de l’emplacement de l’antique

Gazomètre. Leur découverte n’est point due à des

fouilles méthodiques, mais à la pioche des paysans,

qui, pour en faciliter le transport ou échapper à la

vigilance des autorités turques, ont dû souvent

ajouter aux outrages du temps.

Ces circonstances expliquent également le peu

de renseignements que nous avons sur la disposition

des tombeaux. Nous savons seulement que les sar-

cophages ont été trouvés à une très petite profon-

deur (om4o ou om5o) et qu’ils contenaient des corps

non incinérés.

Clazomène avait été fondée à quelque distance

au sud de Smyrne, où la ville n’avait qu’une

« échelle », par des Ioniens venus de Colophon

(Pausanias VIII, 2, 8 et 9).

Assiégés, à deux reprises, par les Perses (en 546 et

en 500) les habitants se réfugièrent sur un îlot voi-

sin, aujourd’hui relié au continent, dans une baie

tristement connue des voyageurs en Orient, car

c’est là que les caprices de la peste et du choléra,

et surtout ceux de la Santé de Smyrne, leur im-

posent de fréquentes et fastidieuses quarantaines.

Plus tard, sans doute, une partie de la popula-

tion, à l’étroit dans l’îlot, retourna sur le continent.

Il y eut désormais deux Clazomène dont la con-

tinentale est appelée Chytrium par Strabon (XIV,

É 36).

C’est sans doute à la conquête perse de la se-

conde moitié du vie siècle qu’il faut attribuer la

décadence de l’Ionie, dont témoigne la cessation

presque complète de la production céramique (1).

A Clazomène, mieux que partout ailleurs, nous

pouvons constater l’évolution de cette industrie,

car les exemplaires connus des sarcophages se ré-

partissent sur une période qui va de la seconde moi-

tié du vne siècle à la fin du vie. La progression de

la technique et ce que M. Pottier a si bien nommé

« la hiérarchie des genres » combinée à « la persis-

tance des espèce^ » nous permettent de donner à

cette chronologie un fondement certain.

La hiérarchie des genres est la succession consta-

tée, dès l’art mycénien, de la décoration géomé-

trique rudimentaire, des motifs végétaux, des re-

présentations animales et enfin l’apparition de la

figure humaine, qui finit par jouer le rôle prédomi-

nant.

(1) Pottier. Catalogue des vases du Louvre, p. 515.

SARCOPHAGE DE CLAZOMÈNE.

Zæ persistance des espèces se constate dans la

présence simultanée de ces différents motifs sur les

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

nien, dent la tradition se poursuit à travers l’art

ionien.

L’état fragmentaire de ce sarcophage ne doit pas

nous étonner. C’est l’état de la plupart de ses con-

génères. Tous, ils ont été trouvés dans une plaine,

à quelques kilomètres à l’ouest de Smyrne, le long

du golfe, non loin de l’emplacement de l’antique

Gazomètre. Leur découverte n’est point due à des

fouilles méthodiques, mais à la pioche des paysans,

qui, pour en faciliter le transport ou échapper à la

vigilance des autorités turques, ont dû souvent

ajouter aux outrages du temps.

Ces circonstances expliquent également le peu

de renseignements que nous avons sur la disposition

des tombeaux. Nous savons seulement que les sar-

cophages ont été trouvés à une très petite profon-

deur (om4o ou om5o) et qu’ils contenaient des corps

non incinérés.

Clazomène avait été fondée à quelque distance

au sud de Smyrne, où la ville n’avait qu’une

« échelle », par des Ioniens venus de Colophon

(Pausanias VIII, 2, 8 et 9).

Assiégés, à deux reprises, par les Perses (en 546 et

en 500) les habitants se réfugièrent sur un îlot voi-

sin, aujourd’hui relié au continent, dans une baie

tristement connue des voyageurs en Orient, car

c’est là que les caprices de la peste et du choléra,

et surtout ceux de la Santé de Smyrne, leur im-

posent de fréquentes et fastidieuses quarantaines.

Plus tard, sans doute, une partie de la popula-

tion, à l’étroit dans l’îlot, retourna sur le continent.

Il y eut désormais deux Clazomène dont la con-

tinentale est appelée Chytrium par Strabon (XIV,

É 36).

C’est sans doute à la conquête perse de la se-

conde moitié du vie siècle qu’il faut attribuer la

décadence de l’Ionie, dont témoigne la cessation

presque complète de la production céramique (1).

A Clazomène, mieux que partout ailleurs, nous

pouvons constater l’évolution de cette industrie,

car les exemplaires connus des sarcophages se ré-

partissent sur une période qui va de la seconde moi-

tié du vne siècle à la fin du vie. La progression de

la technique et ce que M. Pottier a si bien nommé

« la hiérarchie des genres » combinée à « la persis-

tance des espèce^ » nous permettent de donner à

cette chronologie un fondement certain.

La hiérarchie des genres est la succession consta-

tée, dès l’art mycénien, de la décoration géomé-

trique rudimentaire, des motifs végétaux, des re-

présentations animales et enfin l’apparition de la

figure humaine, qui finit par jouer le rôle prédomi-

nant.

(1) Pottier. Catalogue des vases du Louvre, p. 515.

SARCOPHAGE DE CLAZOMÈNE.

Zæ persistance des espèces se constate dans la

présence simultanée de ces différents motifs sur les