70

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

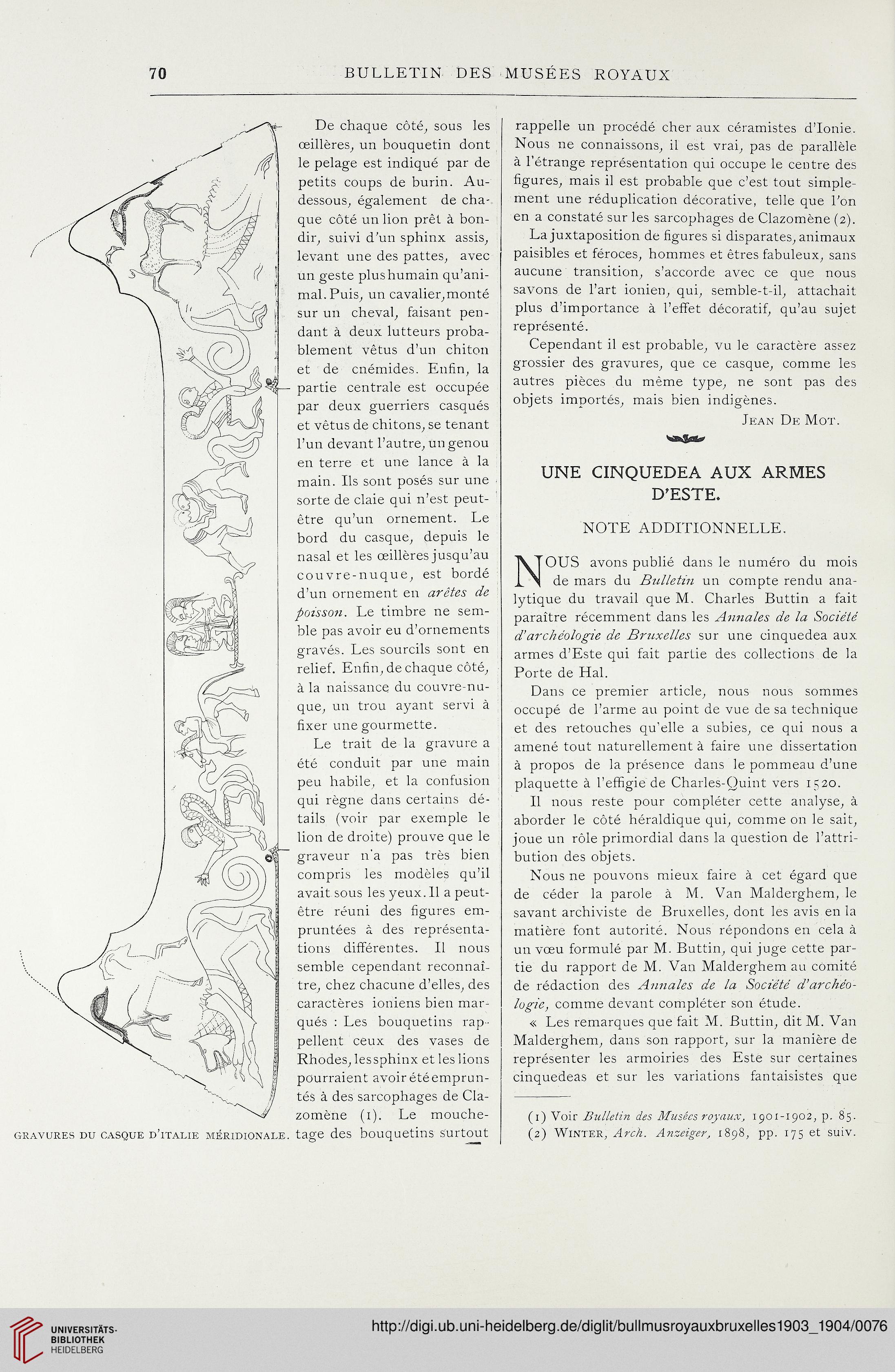

GRAVURES DU CASQUE D’iTALIE MÉRIDIONALE.

De chaque côté, sous les

œillères, un bouquetin dont

le pelage est indiqué par de

petits coups de burin. Au-

dessous, également de cha-

que côté un lion prêt à bon-

dir, suivi d'un sphinx assis,

levant une des pattes, avec

un geste plushumain qu’ani-

mal. Puis, un cavalier, monté

sur un cheval, faisant pen-

dant à deux lutteurs proba-

blement vêtus d’un chiton

et de cnémides. Enfin, la

partie centrale est occupée

par deux guerriers casqués

et vêtus de chitons, se tenant

l’un devant l’autre, un genou

en terre et une lance à la

main. Ils sont posés sur une

sorte de claie qui n’est peut-

être qu’un ornement. Le

bord du casque, depuis le

nasal et les œillères jusqu’au

couvre-nu que, est bordé

d’un ornement en arêtes de

poisson. Le timbre ne sem-

ble pas avoir eu d’ornements

gravés. Les sourcils sont en

relief. Enfin, de chaque côté,

à la naissance du couvre-nu-

que, un trou ayant servi à

fixer une gourmette.

Le trait de la gravure a

été conduit par une main

peu habile, et la confusion

qui règne dans certains dé-

tails (voir par exemple le

lion de droite) prouve que le

graveur n'a pas très bien

compris les modèles qu’il

avait.sous les yeux. 11 a peut-

être réuni des figures em-

pruntées à des représenta-

tions différentes. Il nous

semble cependant reconnaî-

tre, chez chacune d’elles, des

caractères ioniens bien mar-

qués : Les bouquetins rap-

pellent ceux des vases de

Rhodes, lessphinx et les lions

pourraient avoir été emprun-

tés à des sarcophages de Cla-

zomène (i). Le mouche-

tage des bouquetins surtout

rappelle un procédé cher aux céramistes d’Ionie.

Nous ne connaissons, il est vrai, pas de parallèle,

à l’étrange représentation qui occupe le centre des

figures, mais il est probable que c’est tout simple-

ment une réduplication décorative, telle que l’on

en a constaté sur les sarcophages de Clazomène (2).

La juxtaposition de figures si disparates, animaux

paisibles et féroces, hommes et êtres fabuleux, sans

aucune transition, s’accorde avec ce que nous

savons de l’art ionien, qui, semble-t-il, attachait

plus d’importance à l’effet décoratif, qu’au sujet

représenté.

Cependant il est probable, vu le caractère assez

grossier des gravures, que ce casque, comme les

autres pièces du même type, ne sont pas des

objets importés, mais bien indigènes.

Jean De Mot.

UNE CINQUEDEA AUX ARMES

D’ESTE.

NOTE ADDITIONNELLE.

NOUS avons publié dans le numéro du mois

de mars du Bulletin un compte rendu ana-

lytique du travail que M. Charles Buttin a fait

paraître récemment dans les Annales de la Société

d’archéologie de Bruxelles sur une cinquedea aux

armes d’Este qui fait partie des collections de la

Porte de Hal.

Dans ce premier article, nous nous sommes

occupé de l’arme au point de vue de sa technique

et des retouches qu’elle a subies, ce qui nous a

amené tout naturellement à faire une dissertation

à propos de la présence dans le pommeau d’une

plaquette à l’effigie de Charles-Quint vers 1520.

Il nous reste pour compléter cette analyse, à

aborder le côté héraldique qui, comme on le sait,

joue un rôle primordial dans la question de l’attri-

bution des objets.

Nous ne pouvons mieux faire à cet égard que

de céder la parole à M. Van Malderghem, le

savant archiviste de Bruxelles, dont les avis en la

matière font autorité. Nous répondons en cela à

un vœu formulé par M. Buttin, qui juge cette par-

tie du rapport de M. Van Malderghem au comité

de rédaction des Annales de la Société d’archéo-

logie, comme devant compléter son étude.

« Les remarques que fait M. Buttin, dit M. Van

Malderghem, dans son rapport, sur la manière de

représenter les armoiries des Este sur certaines

cinquedeas et sur les variations fantaisistes que

(1) Voir Bulletin des Musées royaux, 1901-1902, p. 85.

(2) Winter, Arch. Anzeiger, 1898, pp. 175 et suiv.

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

GRAVURES DU CASQUE D’iTALIE MÉRIDIONALE.

De chaque côté, sous les

œillères, un bouquetin dont

le pelage est indiqué par de

petits coups de burin. Au-

dessous, également de cha-

que côté un lion prêt à bon-

dir, suivi d'un sphinx assis,

levant une des pattes, avec

un geste plushumain qu’ani-

mal. Puis, un cavalier, monté

sur un cheval, faisant pen-

dant à deux lutteurs proba-

blement vêtus d’un chiton

et de cnémides. Enfin, la

partie centrale est occupée

par deux guerriers casqués

et vêtus de chitons, se tenant

l’un devant l’autre, un genou

en terre et une lance à la

main. Ils sont posés sur une

sorte de claie qui n’est peut-

être qu’un ornement. Le

bord du casque, depuis le

nasal et les œillères jusqu’au

couvre-nu que, est bordé

d’un ornement en arêtes de

poisson. Le timbre ne sem-

ble pas avoir eu d’ornements

gravés. Les sourcils sont en

relief. Enfin, de chaque côté,

à la naissance du couvre-nu-

que, un trou ayant servi à

fixer une gourmette.

Le trait de la gravure a

été conduit par une main

peu habile, et la confusion

qui règne dans certains dé-

tails (voir par exemple le

lion de droite) prouve que le

graveur n'a pas très bien

compris les modèles qu’il

avait.sous les yeux. 11 a peut-

être réuni des figures em-

pruntées à des représenta-

tions différentes. Il nous

semble cependant reconnaî-

tre, chez chacune d’elles, des

caractères ioniens bien mar-

qués : Les bouquetins rap-

pellent ceux des vases de

Rhodes, lessphinx et les lions

pourraient avoir été emprun-

tés à des sarcophages de Cla-

zomène (i). Le mouche-

tage des bouquetins surtout

rappelle un procédé cher aux céramistes d’Ionie.

Nous ne connaissons, il est vrai, pas de parallèle,

à l’étrange représentation qui occupe le centre des

figures, mais il est probable que c’est tout simple-

ment une réduplication décorative, telle que l’on

en a constaté sur les sarcophages de Clazomène (2).

La juxtaposition de figures si disparates, animaux

paisibles et féroces, hommes et êtres fabuleux, sans

aucune transition, s’accorde avec ce que nous

savons de l’art ionien, qui, semble-t-il, attachait

plus d’importance à l’effet décoratif, qu’au sujet

représenté.

Cependant il est probable, vu le caractère assez

grossier des gravures, que ce casque, comme les

autres pièces du même type, ne sont pas des

objets importés, mais bien indigènes.

Jean De Mot.

UNE CINQUEDEA AUX ARMES

D’ESTE.

NOTE ADDITIONNELLE.

NOUS avons publié dans le numéro du mois

de mars du Bulletin un compte rendu ana-

lytique du travail que M. Charles Buttin a fait

paraître récemment dans les Annales de la Société

d’archéologie de Bruxelles sur une cinquedea aux

armes d’Este qui fait partie des collections de la

Porte de Hal.

Dans ce premier article, nous nous sommes

occupé de l’arme au point de vue de sa technique

et des retouches qu’elle a subies, ce qui nous a

amené tout naturellement à faire une dissertation

à propos de la présence dans le pommeau d’une

plaquette à l’effigie de Charles-Quint vers 1520.

Il nous reste pour compléter cette analyse, à

aborder le côté héraldique qui, comme on le sait,

joue un rôle primordial dans la question de l’attri-

bution des objets.

Nous ne pouvons mieux faire à cet égard que

de céder la parole à M. Van Malderghem, le

savant archiviste de Bruxelles, dont les avis en la

matière font autorité. Nous répondons en cela à

un vœu formulé par M. Buttin, qui juge cette par-

tie du rapport de M. Van Malderghem au comité

de rédaction des Annales de la Société d’archéo-

logie, comme devant compléter son étude.

« Les remarques que fait M. Buttin, dit M. Van

Malderghem, dans son rapport, sur la manière de

représenter les armoiries des Este sur certaines

cinquedeas et sur les variations fantaisistes que

(1) Voir Bulletin des Musées royaux, 1901-1902, p. 85.

(2) Winter, Arch. Anzeiger, 1898, pp. 175 et suiv.