PFARRKIRCHE ST. SEBALD

7°

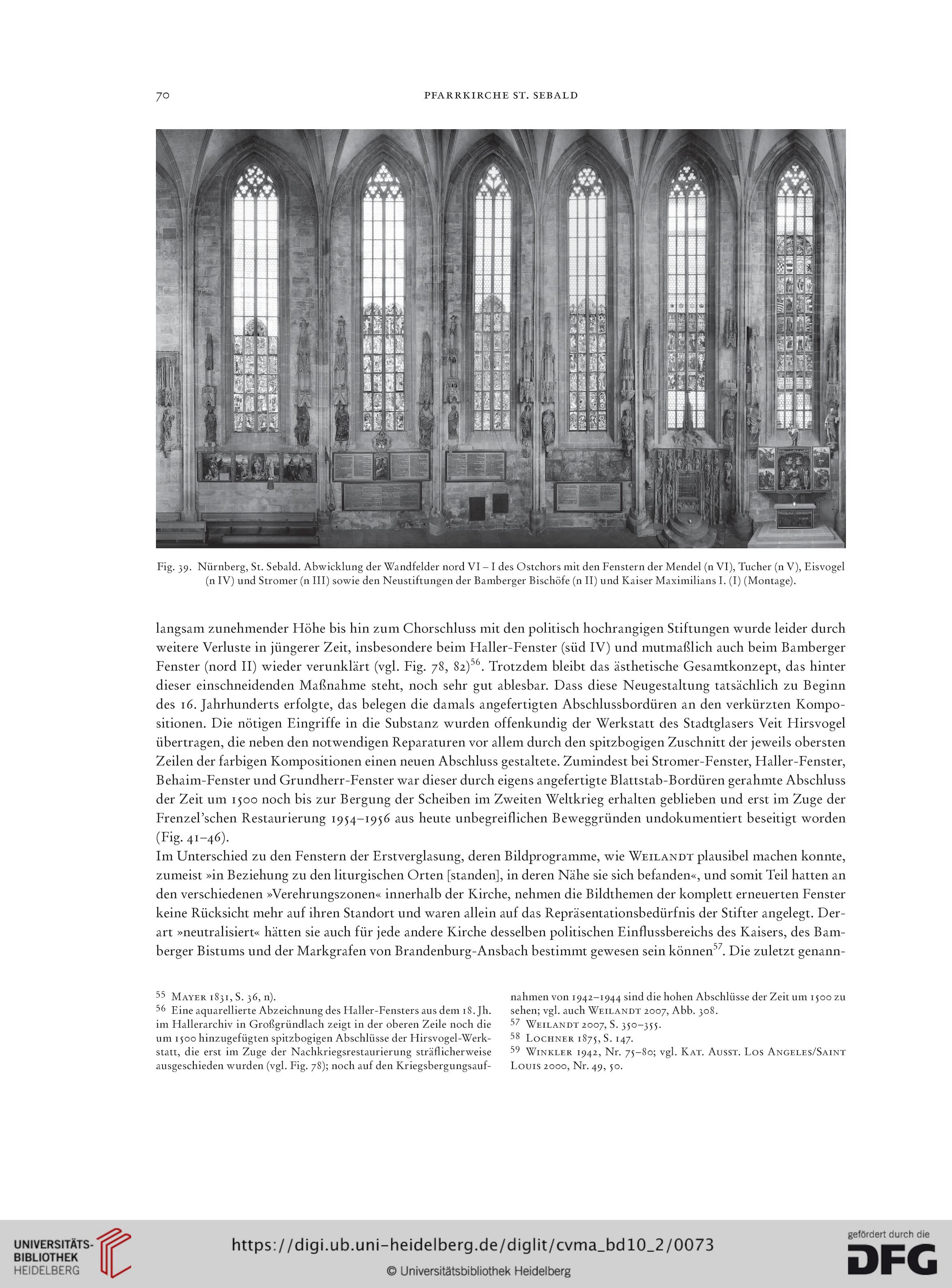

Fig. 39. Nürnberg, St. Sebald. Abwicklung der Wandfelder nord VI - I des Ostchors mit den Fenstern der Mendel (n VI), Tücher (n V), Eisvogel

(n IV) und Stromer (n III) sowie den Neustiftungen der Bamberger Bischöfe (n II) und Kaiser Maximilians I. (I) (Montage).

langsam zunehmender Höhe bis hin zum Chorschluss mit den politisch hochrangigen Stiftungen wurde leider durch

weitere Verluste in jüngerer Zeit, insbesondere beim Haller-Fenster (süd IV) und mutmaßlich auch beim Bamberger

Fenster (nord II) wieder verunklärt (vgl. Fig. 78, 8z)55 56. Trotzdem bleibt das ästhetische Gesamtkonzept, das hinter

dieser einschneidenden Maßnahme steht, noch sehr gut ablesbar. Dass diese Neugestaltung tatsächlich zu Beginn

des 16. Jahrhunderts erfolgte, das belegen die damals angefertigten Abschlussbordüren an den verkürzten Kompo-

sitionen. Die nötigen Eingriffe in die Substanz wurden offenkundig der Werkstatt des Stadtglasers Veit Hirsvogel

übertragen, die neben den notwendigen Reparaturen vor allem durch den spitzbogigen Zuschnitt der jeweils obersten

Zeilen der farbigen Kompositionen einen neuen Abschluss gestaltete. Zumindest bei Stromer-Fenster, Haller-Fenster,

Behaim-Fenster und Grundherr-Fenster war dieser durch eigens angefertigte Blattstab-Bordüren gerahmte Abschluss

der Zeit um 1500 noch bis zur Bergung der Scheiben im Zweiten Weltkrieg erhalten geblieben und erst im Zuge der

Frenzel’schen Restaurierung 1954-1956 aus heute unbegreiflichen Beweggründen undokumentiert beseitigt worden

(Fig- 41-46).

Im Unterschied zu den Fenstern der Erstverglasung, deren Bildprogramme, wie Weilandt plausibel machen konnte,

zumeist »in Beziehung zu den liturgischen Orten [standen], in deren Nähe sie sich befanden«, und somit Teil hatten an

den verschiedenen »Verehrungszonen« innerhalb der Kirche, nehmen die Bildthemen der komplett erneuerten Fenster

keine Rücksicht mehr auf ihren Standort und waren allein auf das Repräsentationsbedürfnis der Stifter angelegt. Der-

art »neutralisiert« hätten sie auch für jede andere Kirche desselben politischen Einflussbereichs des Kaisers, des Bam-

berger Bistums und der Markgrafen von Brandenburg-Ansbach bestimmt gewesen sein können57. Die zuletzt genann-

55 Mayer 1831, S. 36, n).

56 Eine aquarellierte Abzeichnung des Haller-Fensters aus dem 18. Jh.

im Hallerarchiv in Großgründlach zeigt in der oberen Zeile noch die

um 1500 hinzugefügten spitzbogigen Abschlüsse der Hirsvogel-Werk-

statt, die erst im Zuge der Nachkriegsrestaurierung sträflicherweise

ausgeschieden wurden (vgl. Fig. 78); noch auf den Kriegsbergungsauf-

nahmen von 1942-1944 sind die hohen Abschlüsse der Zeit um 1500 zu

sehen; vgl. auch Weilandt 2007, Abb. 308.

57 Weilandt 2007, S. 350-355.

58 Lochner 1875, S. 147.

59 Winkler 1942, Nr. 75-80; vgl. Kat. Ausst. Los Angeles/Saint

Louis 2000, Nr. 49, 50.

7°

Fig. 39. Nürnberg, St. Sebald. Abwicklung der Wandfelder nord VI - I des Ostchors mit den Fenstern der Mendel (n VI), Tücher (n V), Eisvogel

(n IV) und Stromer (n III) sowie den Neustiftungen der Bamberger Bischöfe (n II) und Kaiser Maximilians I. (I) (Montage).

langsam zunehmender Höhe bis hin zum Chorschluss mit den politisch hochrangigen Stiftungen wurde leider durch

weitere Verluste in jüngerer Zeit, insbesondere beim Haller-Fenster (süd IV) und mutmaßlich auch beim Bamberger

Fenster (nord II) wieder verunklärt (vgl. Fig. 78, 8z)55 56. Trotzdem bleibt das ästhetische Gesamtkonzept, das hinter

dieser einschneidenden Maßnahme steht, noch sehr gut ablesbar. Dass diese Neugestaltung tatsächlich zu Beginn

des 16. Jahrhunderts erfolgte, das belegen die damals angefertigten Abschlussbordüren an den verkürzten Kompo-

sitionen. Die nötigen Eingriffe in die Substanz wurden offenkundig der Werkstatt des Stadtglasers Veit Hirsvogel

übertragen, die neben den notwendigen Reparaturen vor allem durch den spitzbogigen Zuschnitt der jeweils obersten

Zeilen der farbigen Kompositionen einen neuen Abschluss gestaltete. Zumindest bei Stromer-Fenster, Haller-Fenster,

Behaim-Fenster und Grundherr-Fenster war dieser durch eigens angefertigte Blattstab-Bordüren gerahmte Abschluss

der Zeit um 1500 noch bis zur Bergung der Scheiben im Zweiten Weltkrieg erhalten geblieben und erst im Zuge der

Frenzel’schen Restaurierung 1954-1956 aus heute unbegreiflichen Beweggründen undokumentiert beseitigt worden

(Fig- 41-46).

Im Unterschied zu den Fenstern der Erstverglasung, deren Bildprogramme, wie Weilandt plausibel machen konnte,

zumeist »in Beziehung zu den liturgischen Orten [standen], in deren Nähe sie sich befanden«, und somit Teil hatten an

den verschiedenen »Verehrungszonen« innerhalb der Kirche, nehmen die Bildthemen der komplett erneuerten Fenster

keine Rücksicht mehr auf ihren Standort und waren allein auf das Repräsentationsbedürfnis der Stifter angelegt. Der-

art »neutralisiert« hätten sie auch für jede andere Kirche desselben politischen Einflussbereichs des Kaisers, des Bam-

berger Bistums und der Markgrafen von Brandenburg-Ansbach bestimmt gewesen sein können57. Die zuletzt genann-

55 Mayer 1831, S. 36, n).

56 Eine aquarellierte Abzeichnung des Haller-Fensters aus dem 18. Jh.

im Hallerarchiv in Großgründlach zeigt in der oberen Zeile noch die

um 1500 hinzugefügten spitzbogigen Abschlüsse der Hirsvogel-Werk-

statt, die erst im Zuge der Nachkriegsrestaurierung sträflicherweise

ausgeschieden wurden (vgl. Fig. 78); noch auf den Kriegsbergungsauf-

nahmen von 1942-1944 sind die hohen Abschlüsse der Zeit um 1500 zu

sehen; vgl. auch Weilandt 2007, Abb. 308.

57 Weilandt 2007, S. 350-355.

58 Lochner 1875, S. 147.

59 Winkler 1942, Nr. 75-80; vgl. Kat. Ausst. Los Angeles/Saint

Louis 2000, Nr. 49, 50.