EHEMALS HAUS ZUM GOLDENEN SCHILD

481

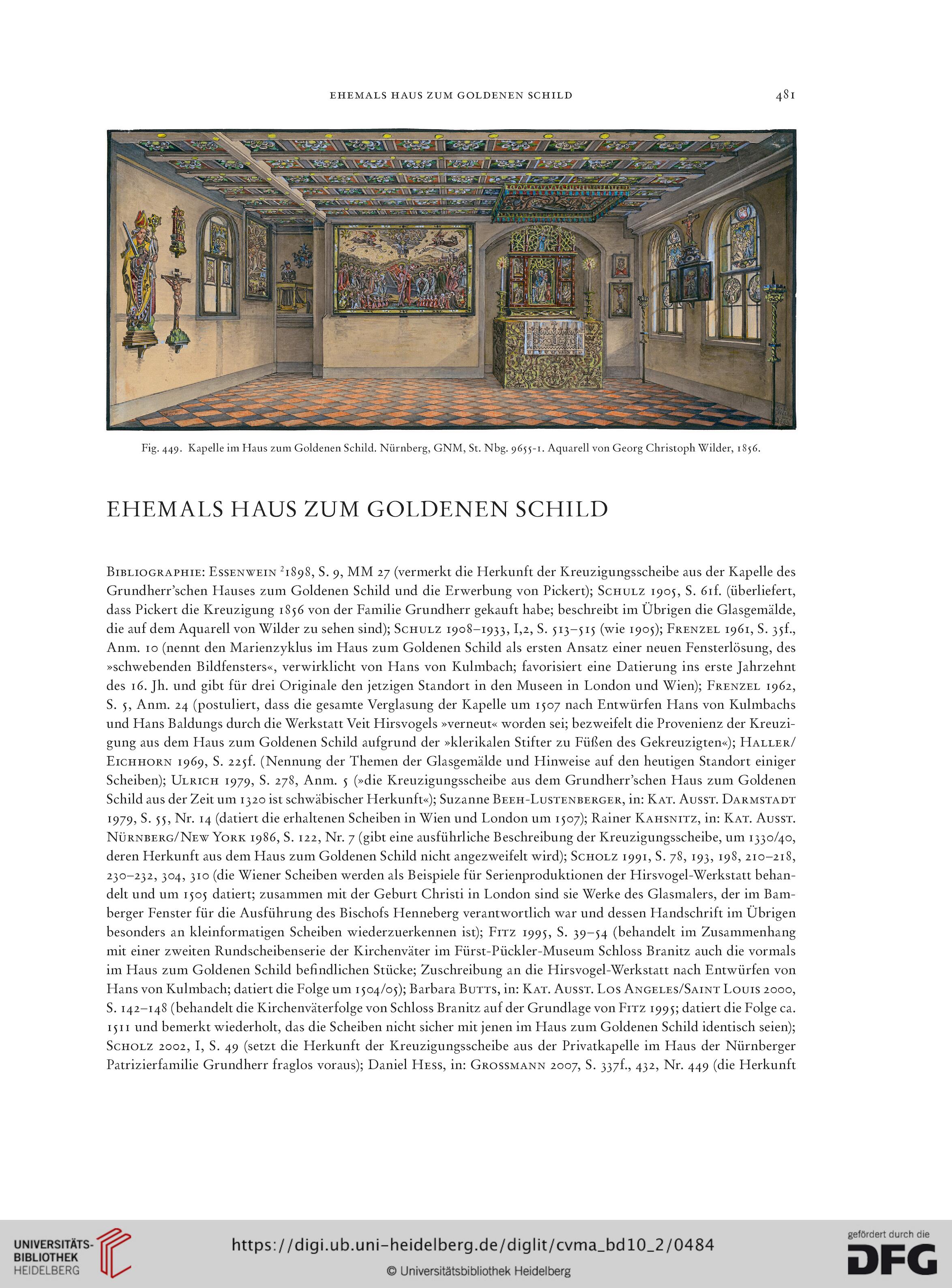

Fig. 449. Kapelle im Haus zum Goldenen Schild. Nürnberg, GNM, St. Nbg. 9655-1. Aquarell von Georg Christoph Wilder, 1856.

EHEMALS HAUS ZUM GOLDENEN SCHILD

Bibliographie: Essenwein 2i898, S. 9, MM 27 (vermerkt die Herkunft der Kreuzigungsscheibe aus der Kapelle des

Grundherr’schen Hauses zum Goldenen Schild und die Erwerbung von Pickert); Schulz 1905, S. 6if. (überliefert,

dass Pickert die Kreuzigung 1856 von der Familie Grundherr gekauft habe; beschreibt im Übrigen die Glasgemälde,

die auf dem Aquarell von Wilder zu sehen sind); Schulz 1908-1933,1,2, S. 513-515 (wie 1905); Frenzel 1961, S. 35E,

Anm. 10 (nennt den Marienzyklus im Haus zum Goldenen Schild als ersten Ansatz einer neuen Fensterlösung, des

»schwebenden Bildfensters«, verwirklicht von Hans von Kulmbach; favorisiert eine Datierung ins erste Jahrzehnt

des 16. Jh. und gibt für drei Originale den jetzigen Standort in den Museen in London und Wien); Frenzel 1962,

S. 5, Anm. 24 (postuliert, dass die gesamte Verglasung der Kapelle um 1507 nach Entwürfen Hans von Kulmbachs

und Hans Baldungs durch die Werkstatt Veit Hirsvogels »verneut« worden sei; bezweifelt die Provenienz der Kreuzi-

gung aus dem Haus zum Goldenen Schild aufgrund der »klerikalen Stifter zu Füßen des Gekreuzigten«); Haller/

Eichhorn 1969, S. 225E (Nennung der Themen der Glasgemälde und Hinweise auf den heutigen Standort einiger

Scheiben); Ulrich 1979, S. 278, Anm. 5 (»die Kreuzigungsscheibe aus dem Grundherr’schen Haus zum Goldenen

Schild aus der Zeit um 1320 ist schwäbischer Herkunft«); Suzanne Beeh-Lustenberger, in: Kat. Ausst. Darmstadt

1979, S. 55, Nr. 14 (datiert die erhaltenen Scheiben in Wien und London um 1507); Rainer Kahsnitz, in: Kat. Ausst.

Nürnberg/New York 1986, S. 122, Nr. 7 (gibt eine ausführliche Beschreibung der Kreuzigungsscheibe, um 1330/40,

deren Herkunft aus dem Haus zum Goldenen Schild nicht angezweifelt wird); Scholz 1991, S. 78, 193, 198, 210-218,

230-232, 304, 310 (die Wiener Scheiben werden als Beispiele für Serienproduktionen der Hirsvogel-Werkstatt behan-

delt und um 1505 datiert; zusammen mit der Geburt Christi in London sind sie Werke des Glasmalers, der im Bam-

berger Fenster für die Ausführung des Bischofs Henneberg verantwortlich war und dessen Handschrift im Übrigen

besonders an kleinformatigen Scheiben wiederzuerkennen ist); Fitz 1995, S. 39-54 (behandelt im Zusammenhang

mit einer zweiten Rundscheibenserie der Kirchenväter im Fürst-Pückler-Museum Schloss Branitz auch die vormals

im Haus zum Goldenen Schild befindlichen Stücke; Zuschreibung an die Hirsvogel-Werkstatt nach Entwürfen von

Hans von Kulmbach; datiert die Folge um 1504/05); Barbara Butts, in: Kat. Ausst. Los Angeles/Saint Louis 2000,

S. 142-148 (behandelt die Kirchenväterfolge von Schloss Branitz auf der Grundlage von Fitz 1995; datiert die Folge ca.

1511 und bemerkt wiederholt, das die Scheiben nicht sicher mit jenen im Haus zum Goldenen Schild identisch seien);

Scholz 2002, I, S. 49 (setzt die Herkunft der Kreuzigungsscheibe aus der Privatkapelle im Haus der Nürnberger

Patrizierfamilie Grundherr fraglos voraus); Daniel Hess, in: Grossmann 2007, S. 337k, 432, Nr. 449 (die Herkunft

481

Fig. 449. Kapelle im Haus zum Goldenen Schild. Nürnberg, GNM, St. Nbg. 9655-1. Aquarell von Georg Christoph Wilder, 1856.

EHEMALS HAUS ZUM GOLDENEN SCHILD

Bibliographie: Essenwein 2i898, S. 9, MM 27 (vermerkt die Herkunft der Kreuzigungsscheibe aus der Kapelle des

Grundherr’schen Hauses zum Goldenen Schild und die Erwerbung von Pickert); Schulz 1905, S. 6if. (überliefert,

dass Pickert die Kreuzigung 1856 von der Familie Grundherr gekauft habe; beschreibt im Übrigen die Glasgemälde,

die auf dem Aquarell von Wilder zu sehen sind); Schulz 1908-1933,1,2, S. 513-515 (wie 1905); Frenzel 1961, S. 35E,

Anm. 10 (nennt den Marienzyklus im Haus zum Goldenen Schild als ersten Ansatz einer neuen Fensterlösung, des

»schwebenden Bildfensters«, verwirklicht von Hans von Kulmbach; favorisiert eine Datierung ins erste Jahrzehnt

des 16. Jh. und gibt für drei Originale den jetzigen Standort in den Museen in London und Wien); Frenzel 1962,

S. 5, Anm. 24 (postuliert, dass die gesamte Verglasung der Kapelle um 1507 nach Entwürfen Hans von Kulmbachs

und Hans Baldungs durch die Werkstatt Veit Hirsvogels »verneut« worden sei; bezweifelt die Provenienz der Kreuzi-

gung aus dem Haus zum Goldenen Schild aufgrund der »klerikalen Stifter zu Füßen des Gekreuzigten«); Haller/

Eichhorn 1969, S. 225E (Nennung der Themen der Glasgemälde und Hinweise auf den heutigen Standort einiger

Scheiben); Ulrich 1979, S. 278, Anm. 5 (»die Kreuzigungsscheibe aus dem Grundherr’schen Haus zum Goldenen

Schild aus der Zeit um 1320 ist schwäbischer Herkunft«); Suzanne Beeh-Lustenberger, in: Kat. Ausst. Darmstadt

1979, S. 55, Nr. 14 (datiert die erhaltenen Scheiben in Wien und London um 1507); Rainer Kahsnitz, in: Kat. Ausst.

Nürnberg/New York 1986, S. 122, Nr. 7 (gibt eine ausführliche Beschreibung der Kreuzigungsscheibe, um 1330/40,

deren Herkunft aus dem Haus zum Goldenen Schild nicht angezweifelt wird); Scholz 1991, S. 78, 193, 198, 210-218,

230-232, 304, 310 (die Wiener Scheiben werden als Beispiele für Serienproduktionen der Hirsvogel-Werkstatt behan-

delt und um 1505 datiert; zusammen mit der Geburt Christi in London sind sie Werke des Glasmalers, der im Bam-

berger Fenster für die Ausführung des Bischofs Henneberg verantwortlich war und dessen Handschrift im Übrigen

besonders an kleinformatigen Scheiben wiederzuerkennen ist); Fitz 1995, S. 39-54 (behandelt im Zusammenhang

mit einer zweiten Rundscheibenserie der Kirchenväter im Fürst-Pückler-Museum Schloss Branitz auch die vormals

im Haus zum Goldenen Schild befindlichen Stücke; Zuschreibung an die Hirsvogel-Werkstatt nach Entwürfen von

Hans von Kulmbach; datiert die Folge um 1504/05); Barbara Butts, in: Kat. Ausst. Los Angeles/Saint Louis 2000,

S. 142-148 (behandelt die Kirchenväterfolge von Schloss Branitz auf der Grundlage von Fitz 1995; datiert die Folge ca.

1511 und bemerkt wiederholt, das die Scheiben nicht sicher mit jenen im Haus zum Goldenen Schild identisch seien);

Scholz 2002, I, S. 49 (setzt die Herkunft der Kreuzigungsscheibe aus der Privatkapelle im Haus der Nürnberger

Patrizierfamilie Grundherr fraglos voraus); Daniel Hess, in: Grossmann 2007, S. 337k, 432, Nr. 449 (die Herkunft