47°

EHEMALS HEILIG-GEIST-SPITAL

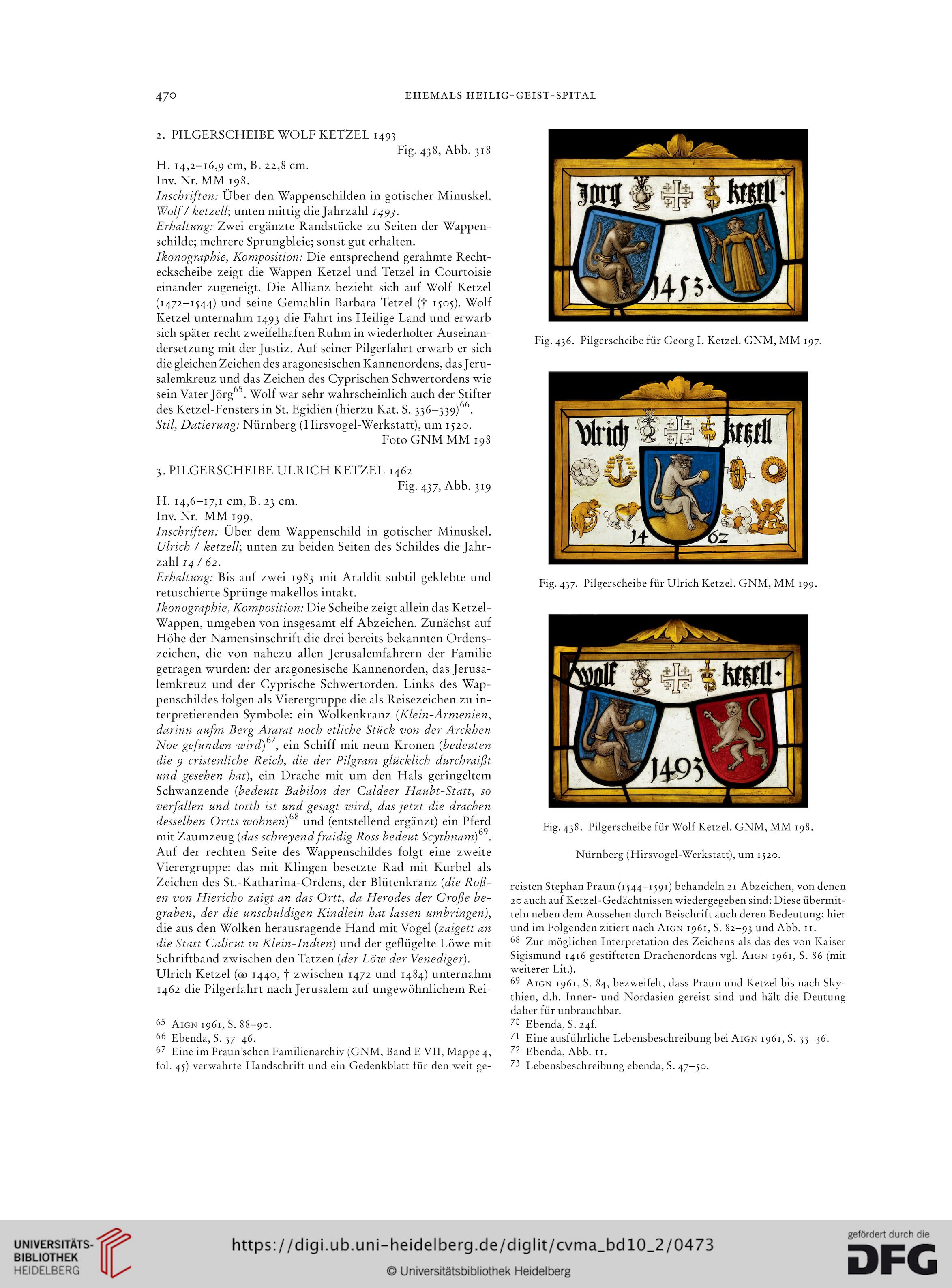

2. PILGERSCHEIBE WOLF KETZEL 1493

Fig. 438, Abb. 318

H. 14,2-16,9 cm, B. 22,8 cm.

Inv. Nr. MM 198.

Inschriften: Über den Wappenschilden in gotischer Minuskel.

Wolf/ ketzell-, unten mittig die Jahrzahl 1493.

Erhaltung: Zwei ergänzte Randstücke zu Seiten der Wappen-

schilde; mehrere Sprungbleie; sonst gut erhalten.

Ikonographie, Komposition: Die entsprechend gerahmte Recht-

eckscheibe zeigt die Wappen Ketzel und Tetzel in Courtoisie

einander zugeneigt. Die Allianz bezieht sich auf Wolf Ketzel

(1472-1544) und seine Gemahlin Barbara Tetzel (J 1505). Wolf

Ketzel unternahm 1493 die Fahrt ins Heilige Land und erwarb

sich später recht zweifelhaften Ruhm in wiederholter Auseinan-

dersetzung mit der Justiz. Auf seiner Pilgerfahrt erwarb er sich

die gleichen Zeichen des aragonesischen Kannenordens, das Jeru-

salemkreuz und das Zeichen des Cyprischen Schwertordens wie

sein Vater Jörg65 66. Wolf war sehr wahrscheinlich auch der Stifter

des Ketzel-Fensters in St. Egidien (hierzu Kat. S. 336—339) .

Stil, Datierung: Nürnberg (Hirsvogel-Werkstatt), um 1520.

Foto GNM MM 198

3. PILGERSCHEIBE ULRICH KETZEL 1462

Fig- 437, Abb. 319

H. 14,6-17,1 cm, B. 23 cm.

Inv. Nr. MM 199.

Inschriften: Über dem Wappenschild in gotischer Minuskel.

Ulrich / ketzell-, unten zu beiden Seiten des Schildes die Jahr-

zahl 14 / 62.

Erhaltung: Bis auf zwei 1983 mit Araldit subtil geklebte und

retuschierte Sprünge makellos intakt.

Ikonographie, Komposition: Die Scheibe zeigt allein das Ketzel-

Wappen, umgeben von insgesamt elf Abzeichen. Zunächst auf

Höhe der Namensinschrift die drei bereits bekannten Ordens-

zeichen, die von nahezu allen Jerusalemfahrern der Familie

getragen wurden: der aragonesische Kannenorden, das Jerusa-

lemkreuz und der Cyprische Schwertorden. Links des Wap-

penschildes folgen als Vierergruppe die als Reisezeichen zu in-

terpretierenden Symbole: ein Wolkenkranz {Klein-Armenien,

darinn aufm Berg Ararat noch etliche Stück von der Arckhen

Noe gefunden wird)67, ein Schiff mit neun Kronen {bedeuten

die 9 cristenliche Reich, die der Pilgram glücklich durchraißt

und gesehen hat), ein Drache mit um den Hals geringeltem

Schwanzende {bedeutt Babilon der Caldeer Haubt-Statt, so

verfallen und totth ist und gesagt wird, das jetzt die drachen

desselben Ortts wohnen)68 und (entstellend ergänzt) ein Pferd

mit Zaumzeug {das schreyend fraidig Ross bedeut Scythnam)6^.

Auf der rechten Seite des Wappenschildes folgt eine zweite

Vierergruppe: das mit Klingen besetzte Rad mit Kurbel als

Zeichen des St.-Katharina-Ordens, der Blütenkranz {die Roß-

en von Hiericho zaigt an das Ortt, da Herodes der Große be-

graben, der die unschuldigen Kindlein hat lassen umbringen),

die aus den Wolken herausragende Hand mit Vogel {zaigett an

die Statt Calicut in Klein-Indien) und der geflügelte Löwe mit

Schriftband zwischen den Tatzen {der Eöw der Venediger).

Ulrich Ketzel (® 1440, J zwischen 1472 und 1484) unternahm

1462 die Pilgerfahrt nach Jerusalem auf ungewöhnlichem Rei-

65 Aign 1961, S. 88-90.

66 Ebenda, S. 37-46.

67 Eine im Praun’schen Familienarchiv (GNM, Band E VII, Mappe 4,

fol. 45) verwahrte Handschrift und ein Gedenkblatt für den weit ge-

Fig. 436. Pilgerscheibe für Georg I. Ketzel. GNM, MM 197.

Fig. 437. Pilgerscheibe für Ulrich Ketzel. GNM, MM 199.

Fig. 438. Pilgerscheibe für Wolf Ketzel. GNM, MM 198.

Nürnberg (Hirsvogel-Werkstatt), um 1520.

reisten Stephan Praun (1544-1591) behandeln 21 Abzeichen, von denen

20 auch auf Ketzel-Gedächtnissen wiedergegeben sind: Diese übermit-

teln neben dem Aussehen durch Beischrift auch deren Bedeutung; hier

und im Folgenden zitiert nach Aign 1961, S. 82-93 und Abb. 11.

68 Zur möglichen Interpretation des Zeichens als das des von Kaiser

Sigismund 1416 gestifteten Drachenordens vgl. Aign 1961, S. 86 (mit

weiterer Lit.).

69 Aign 1961, S. 84, bezweifelt, dass Praun und Ketzel bis nach Sky-

thien, d.h. Inner- und Nordasien gereist sind und hält die Deutung

daher für unbrauchbar.

70 Ebenda, S. 24k

71 Eine ausführliche Lebensbeschreibung bei Aign 1961, S. 33-36.

72 Ebenda, Abb. 11.

73 Lebensbeschreibung ebenda, S. 47-50.

EHEMALS HEILIG-GEIST-SPITAL

2. PILGERSCHEIBE WOLF KETZEL 1493

Fig. 438, Abb. 318

H. 14,2-16,9 cm, B. 22,8 cm.

Inv. Nr. MM 198.

Inschriften: Über den Wappenschilden in gotischer Minuskel.

Wolf/ ketzell-, unten mittig die Jahrzahl 1493.

Erhaltung: Zwei ergänzte Randstücke zu Seiten der Wappen-

schilde; mehrere Sprungbleie; sonst gut erhalten.

Ikonographie, Komposition: Die entsprechend gerahmte Recht-

eckscheibe zeigt die Wappen Ketzel und Tetzel in Courtoisie

einander zugeneigt. Die Allianz bezieht sich auf Wolf Ketzel

(1472-1544) und seine Gemahlin Barbara Tetzel (J 1505). Wolf

Ketzel unternahm 1493 die Fahrt ins Heilige Land und erwarb

sich später recht zweifelhaften Ruhm in wiederholter Auseinan-

dersetzung mit der Justiz. Auf seiner Pilgerfahrt erwarb er sich

die gleichen Zeichen des aragonesischen Kannenordens, das Jeru-

salemkreuz und das Zeichen des Cyprischen Schwertordens wie

sein Vater Jörg65 66. Wolf war sehr wahrscheinlich auch der Stifter

des Ketzel-Fensters in St. Egidien (hierzu Kat. S. 336—339) .

Stil, Datierung: Nürnberg (Hirsvogel-Werkstatt), um 1520.

Foto GNM MM 198

3. PILGERSCHEIBE ULRICH KETZEL 1462

Fig- 437, Abb. 319

H. 14,6-17,1 cm, B. 23 cm.

Inv. Nr. MM 199.

Inschriften: Über dem Wappenschild in gotischer Minuskel.

Ulrich / ketzell-, unten zu beiden Seiten des Schildes die Jahr-

zahl 14 / 62.

Erhaltung: Bis auf zwei 1983 mit Araldit subtil geklebte und

retuschierte Sprünge makellos intakt.

Ikonographie, Komposition: Die Scheibe zeigt allein das Ketzel-

Wappen, umgeben von insgesamt elf Abzeichen. Zunächst auf

Höhe der Namensinschrift die drei bereits bekannten Ordens-

zeichen, die von nahezu allen Jerusalemfahrern der Familie

getragen wurden: der aragonesische Kannenorden, das Jerusa-

lemkreuz und der Cyprische Schwertorden. Links des Wap-

penschildes folgen als Vierergruppe die als Reisezeichen zu in-

terpretierenden Symbole: ein Wolkenkranz {Klein-Armenien,

darinn aufm Berg Ararat noch etliche Stück von der Arckhen

Noe gefunden wird)67, ein Schiff mit neun Kronen {bedeuten

die 9 cristenliche Reich, die der Pilgram glücklich durchraißt

und gesehen hat), ein Drache mit um den Hals geringeltem

Schwanzende {bedeutt Babilon der Caldeer Haubt-Statt, so

verfallen und totth ist und gesagt wird, das jetzt die drachen

desselben Ortts wohnen)68 und (entstellend ergänzt) ein Pferd

mit Zaumzeug {das schreyend fraidig Ross bedeut Scythnam)6^.

Auf der rechten Seite des Wappenschildes folgt eine zweite

Vierergruppe: das mit Klingen besetzte Rad mit Kurbel als

Zeichen des St.-Katharina-Ordens, der Blütenkranz {die Roß-

en von Hiericho zaigt an das Ortt, da Herodes der Große be-

graben, der die unschuldigen Kindlein hat lassen umbringen),

die aus den Wolken herausragende Hand mit Vogel {zaigett an

die Statt Calicut in Klein-Indien) und der geflügelte Löwe mit

Schriftband zwischen den Tatzen {der Eöw der Venediger).

Ulrich Ketzel (® 1440, J zwischen 1472 und 1484) unternahm

1462 die Pilgerfahrt nach Jerusalem auf ungewöhnlichem Rei-

65 Aign 1961, S. 88-90.

66 Ebenda, S. 37-46.

67 Eine im Praun’schen Familienarchiv (GNM, Band E VII, Mappe 4,

fol. 45) verwahrte Handschrift und ein Gedenkblatt für den weit ge-

Fig. 436. Pilgerscheibe für Georg I. Ketzel. GNM, MM 197.

Fig. 437. Pilgerscheibe für Ulrich Ketzel. GNM, MM 199.

Fig. 438. Pilgerscheibe für Wolf Ketzel. GNM, MM 198.

Nürnberg (Hirsvogel-Werkstatt), um 1520.

reisten Stephan Praun (1544-1591) behandeln 21 Abzeichen, von denen

20 auch auf Ketzel-Gedächtnissen wiedergegeben sind: Diese übermit-

teln neben dem Aussehen durch Beischrift auch deren Bedeutung; hier

und im Folgenden zitiert nach Aign 1961, S. 82-93 und Abb. 11.

68 Zur möglichen Interpretation des Zeichens als das des von Kaiser

Sigismund 1416 gestifteten Drachenordens vgl. Aign 1961, S. 86 (mit

weiterer Lit.).

69 Aign 1961, S. 84, bezweifelt, dass Praun und Ketzel bis nach Sky-

thien, d.h. Inner- und Nordasien gereist sind und hält die Deutung

daher für unbrauchbar.

70 Ebenda, S. 24k

71 Eine ausführliche Lebensbeschreibung bei Aign 1961, S. 33-36.

72 Ebenda, Abb. 11.

73 Lebensbeschreibung ebenda, S. 47-50.