120

Ensemble Gartenstadt Werderau

62: Kreisfreie Stadt Nürnberg

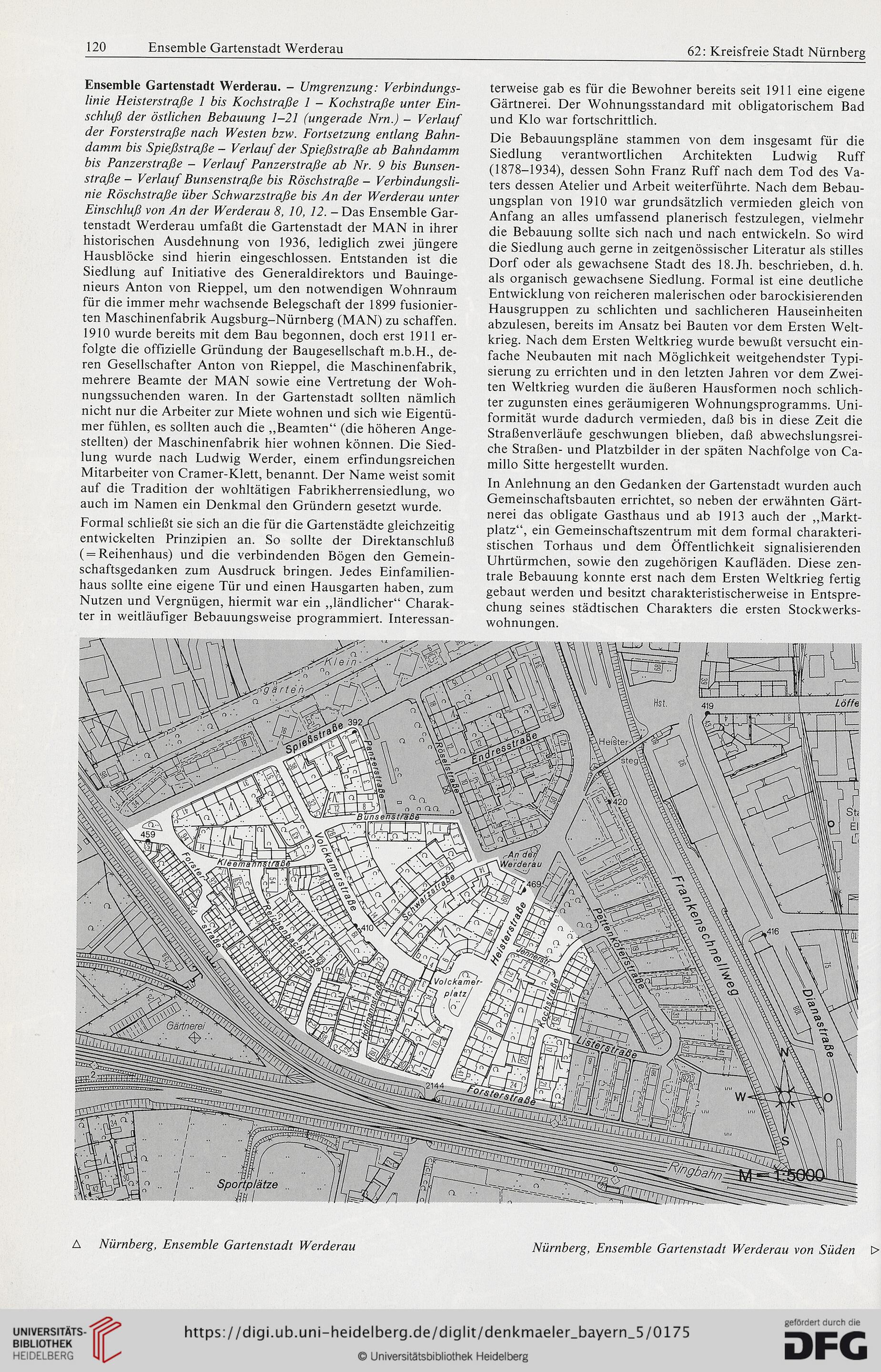

Ensemble Gartenstadt Werderau. - Umgrenzung: Verbindungs-

linie Heisterstraße 1 bis Kochstraße 1 - Kochstraße unter Ein-

schluß der östlichen Bebauung 1-21 (ungerade Nrn.) - Verlauf

der Forsterstraße nach Westen bzw. Fortsetzung entlang Bahn-

damm bis Spießstraße - Verlauf der Spießstraße ab Bahndamm

bis Panzerstraße - Verlauf Panzerstraße ab Nr. 9 bis Bunsen-

straße - Verlauf Bunsenstraße bis Röschstraße - Verbindungsli-

nie Röschstraße über Schwarzstraße bis An der Werderau unter

Einschluß von An der Werderau 8, 10, 12. - Das Ensemble Gar-

tenstadt Werderau umfaßt die Gartenstadt der MAN in ihrer

historischen Ausdehnung von 1936, lediglich zwei jüngere

Hausblöcke sind hierin eingeschlossen. Entstanden ist die

Siedlung auf Initiative des Generaldirektors und Bauinge-

nieurs Anton von Rieppel, um den notwendigen Wohnraum

für die immer mehr wachsende Belegschaft der 1899 fusionier-

ten Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN) zu schaffen.

1910 wurde bereits mit dem Bau begonnen, doch erst 1911 er-

folgte die offizielle Gründung der Baugesellschaft m.b.H., de-

ren Gesellschafter Anton von Rieppel, die Maschinenfabrik,

mehrere Beamte der MAN sowie eine Vertretung der Woh-

nungssuchenden waren. In der Gartenstadt sollten nämlich

nicht nur die Arbeiter zur Miete wohnen und sich wie Eigentü-

mer fühlen, es sollten auch die „Beamten“ (die höheren Ange-

stellten) der Maschinenfabrik hier wohnen können. Die Sied-

lung wurde nach Ludwig Werder, einem erfindungsreichen

Mitarbeiter von Cramer-Klett, benannt. Der Name weist somit

auf die Tradition der wohltätigen Fabrikherrensiedlung, wo

auch im Namen ein Denkmal den Gründern gesetzt wurde.

Formal schließt sie sich an die für die Gartenstädte gleichzeitig

entwickelten Prinzipien an. So sollte der Direktanschluß

(= Reihenhaus) und die verbindenden Bögen den Gemein-

schaftsgedanken zum Ausdruck bringen. Jedes Einfamilien-

haus sollte eine eigene Tür und einen Hausgarten haben, zum

Nutzen und Vergnügen, hiermit war ein „ländlicher“ Charak-

ter in weitläufiger Bebauungsweise programmiert. Interessan-

terweise gab es für die Bewohner bereits seit 1911 eine eigene

Gärtnerei. Der Wohnungsstandard mit obligatorischem Bad

und Klo war fortschrittlich.

Die Bebauungspläne stammen von dem insgesamt für die

Siedlung verantwortlichen Architekten Ludwig Ruff

(1878-1934), dessen Sohn Franz Ruff nach dem Tod des Va-

ters dessen Atelier und Arbeit weiterführte. Nach dem Bebau-

ungsplan von 1910 war grundsätzlich vermieden gleich von

Anfang an alles umfassend planerisch festzulegen, vielmehr

die Bebauung sollte sich nach und nach entwickeln. So wird

die Siedlung auch gerne in zeitgenössischer Literatur als stilles

Dorf oder als gewachsene Stadt des 18. Jh. beschrieben, d.h.

als organisch gewachsene Siedlung. Formal ist eine deutliche

Entwicklung von reicheren malerischen oder barockisierenden

Hausgruppen zu schlichten und sachlicheren Hauseinheiten

abzulesen, bereits im Ansatz bei Bauten vor dem Ersten Welt-

krieg. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde bewußt versucht ein-

fache Neubauten mit nach Möglichkeit weitgehendster Typi-

sierung zu errichten und in den letzten Jahren vor dem Zwei-

ten Weltkrieg wurden die äußeren Hausformen noch schlich-

ter zugunsten eines geräumigeren Wohnungsprogramms. Uni-

formität wurde dadurch vermieden, daß bis in diese Zeit die

Straßenverläufe geschwungen blieben, daß abwechslungsrei-

che Straßen- und Platzbilder in der späten Nachfolge von Ca-

millo Sitte hergestellt wurden.

In Anlehnung an den Gedanken der Gartenstadt wurden auch

Gemeinschaftsbauten errichtet, so neben der erwähnten Gärt-

nerei das obligate Gasthaus und ab 1913 auch der „Markt-

platz“, ein Gemeinschaftszentrum mit dem formal charakteri-

stischen Torhaus und dem Öffentlichkeit signalisierenden

Uhrtürmchen, sowie den zugehörigen Kaufläden. Diese zen-

trale Bebauung konnte erst nach dem Ersten Weltkrieg fertig

gebaut werden und besitzt charakteristischerweise in Entspre-

chung seines städtischen Charakters die ersten Stockwerks-

wohnungen.

A Nürnberg, Ensemble Gartenstadt Werderau

Nürnberg, Ensemble Gartenstadt Werderau von Süden >

Ensemble Gartenstadt Werderau

62: Kreisfreie Stadt Nürnberg

Ensemble Gartenstadt Werderau. - Umgrenzung: Verbindungs-

linie Heisterstraße 1 bis Kochstraße 1 - Kochstraße unter Ein-

schluß der östlichen Bebauung 1-21 (ungerade Nrn.) - Verlauf

der Forsterstraße nach Westen bzw. Fortsetzung entlang Bahn-

damm bis Spießstraße - Verlauf der Spießstraße ab Bahndamm

bis Panzerstraße - Verlauf Panzerstraße ab Nr. 9 bis Bunsen-

straße - Verlauf Bunsenstraße bis Röschstraße - Verbindungsli-

nie Röschstraße über Schwarzstraße bis An der Werderau unter

Einschluß von An der Werderau 8, 10, 12. - Das Ensemble Gar-

tenstadt Werderau umfaßt die Gartenstadt der MAN in ihrer

historischen Ausdehnung von 1936, lediglich zwei jüngere

Hausblöcke sind hierin eingeschlossen. Entstanden ist die

Siedlung auf Initiative des Generaldirektors und Bauinge-

nieurs Anton von Rieppel, um den notwendigen Wohnraum

für die immer mehr wachsende Belegschaft der 1899 fusionier-

ten Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN) zu schaffen.

1910 wurde bereits mit dem Bau begonnen, doch erst 1911 er-

folgte die offizielle Gründung der Baugesellschaft m.b.H., de-

ren Gesellschafter Anton von Rieppel, die Maschinenfabrik,

mehrere Beamte der MAN sowie eine Vertretung der Woh-

nungssuchenden waren. In der Gartenstadt sollten nämlich

nicht nur die Arbeiter zur Miete wohnen und sich wie Eigentü-

mer fühlen, es sollten auch die „Beamten“ (die höheren Ange-

stellten) der Maschinenfabrik hier wohnen können. Die Sied-

lung wurde nach Ludwig Werder, einem erfindungsreichen

Mitarbeiter von Cramer-Klett, benannt. Der Name weist somit

auf die Tradition der wohltätigen Fabrikherrensiedlung, wo

auch im Namen ein Denkmal den Gründern gesetzt wurde.

Formal schließt sie sich an die für die Gartenstädte gleichzeitig

entwickelten Prinzipien an. So sollte der Direktanschluß

(= Reihenhaus) und die verbindenden Bögen den Gemein-

schaftsgedanken zum Ausdruck bringen. Jedes Einfamilien-

haus sollte eine eigene Tür und einen Hausgarten haben, zum

Nutzen und Vergnügen, hiermit war ein „ländlicher“ Charak-

ter in weitläufiger Bebauungsweise programmiert. Interessan-

terweise gab es für die Bewohner bereits seit 1911 eine eigene

Gärtnerei. Der Wohnungsstandard mit obligatorischem Bad

und Klo war fortschrittlich.

Die Bebauungspläne stammen von dem insgesamt für die

Siedlung verantwortlichen Architekten Ludwig Ruff

(1878-1934), dessen Sohn Franz Ruff nach dem Tod des Va-

ters dessen Atelier und Arbeit weiterführte. Nach dem Bebau-

ungsplan von 1910 war grundsätzlich vermieden gleich von

Anfang an alles umfassend planerisch festzulegen, vielmehr

die Bebauung sollte sich nach und nach entwickeln. So wird

die Siedlung auch gerne in zeitgenössischer Literatur als stilles

Dorf oder als gewachsene Stadt des 18. Jh. beschrieben, d.h.

als organisch gewachsene Siedlung. Formal ist eine deutliche

Entwicklung von reicheren malerischen oder barockisierenden

Hausgruppen zu schlichten und sachlicheren Hauseinheiten

abzulesen, bereits im Ansatz bei Bauten vor dem Ersten Welt-

krieg. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde bewußt versucht ein-

fache Neubauten mit nach Möglichkeit weitgehendster Typi-

sierung zu errichten und in den letzten Jahren vor dem Zwei-

ten Weltkrieg wurden die äußeren Hausformen noch schlich-

ter zugunsten eines geräumigeren Wohnungsprogramms. Uni-

formität wurde dadurch vermieden, daß bis in diese Zeit die

Straßenverläufe geschwungen blieben, daß abwechslungsrei-

che Straßen- und Platzbilder in der späten Nachfolge von Ca-

millo Sitte hergestellt wurden.

In Anlehnung an den Gedanken der Gartenstadt wurden auch

Gemeinschaftsbauten errichtet, so neben der erwähnten Gärt-

nerei das obligate Gasthaus und ab 1913 auch der „Markt-

platz“, ein Gemeinschaftszentrum mit dem formal charakteri-

stischen Torhaus und dem Öffentlichkeit signalisierenden

Uhrtürmchen, sowie den zugehörigen Kaufläden. Diese zen-

trale Bebauung konnte erst nach dem Ersten Weltkrieg fertig

gebaut werden und besitzt charakteristischerweise in Entspre-

chung seines städtischen Charakters die ersten Stockwerks-

wohnungen.

A Nürnberg, Ensemble Gartenstadt Werderau

Nürnberg, Ensemble Gartenstadt Werderau von Süden >