304

Theodor Volbehr—Magdeburg:

und dem heutigen Wesen der

Deutschen entsprechen muss. So

lange in dieser Beziehung nicht

ein völliger Wandel eingetreten

ist, sollte die Geschichtsschreibung

diese schreiende Einseitigkeit un-

serer kunstgeschichtlichen Bildung

wie einen steten Vorwurf em-

pfinden und alles thun, um die

kunsthistorische Erziehung nach

der Seite der Gegenwart hin zu

vervollständigen. — Es ist eine

arme Weisheit, dass man aus der

Geschichte nichts lernen könne

für die Gegenwart. Gewiss, man

kann aus ihr nicht lernen, wie

man diese oder jene Aufgabe —

wenn sie einmal wiederkehrt —

besser anpacken, geschickter lösen

könnte, denn die gleichen Auf-

gaben kehren nie wieder und nie-

mals dieselbe Situation für ihre

Bearbeitung. Aber lernen kann man aus der

Geschichte, was der Naturforscher lernt, wenn

er die Wurzeln einer Pflanze und den Boden

untersucht, aus dem sie emporgewachsen ist.

Das ist Ehrfurcht vor dem stillen natürlichen

Werden der Dinge. Wenn wir begreifen lernen,

dass auch die Kunst unserer Tage tief in dem

Erdreich unserer geistigen und materiellen Kultur

wurzelt, wenn wir sehen, wie viele Kräfte

helfend thätig sind, ehe neue Werke der Kunst

reifen, dann müssen wir vor jeder neuen Offen-

barung einer Künstler-Seele etwas wie eine an-

dachtsvolle Stimmung empfinden.

Jede schöpferische That ist — um mit

Steffens zu reden — der Endpunkt einer un-

endlichen Vergangenheit und der Anfangspunkt

einer unendlichen Zukunft. Und solche Per-

spektiven geben das Gefühl der Ehrfurcht.

Sobald wir es gelernt haben, das Kunst-

werk der Gegenwart in diesem Lichte zu sehen,

müssen wir den kindlichen Standpunkt des reinen

Geschmacks - Urtheils verlassen; dann wird das

Neue und Ungewohnte nicht mehr eine Welle

des Zorns durch unsere Adern jagen, sondern

es wird uns zwingen, der Frage nachzudenken,

was wohl die Wurzeln für dieses Neue und

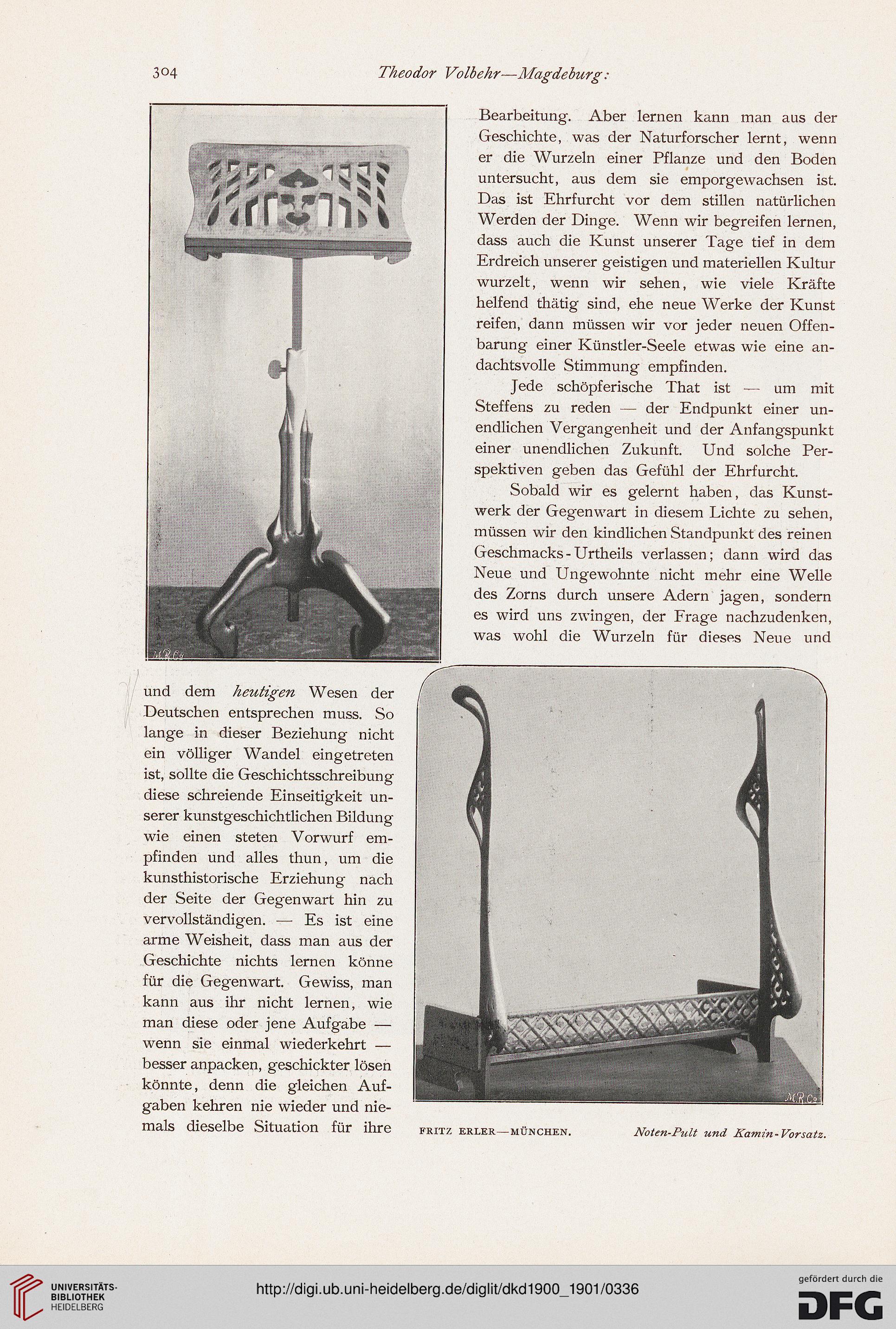

FRITZ ERLER—MÜNCHEN.

Noten-Pult und Kamin-Vorsatz.

Theodor Volbehr—Magdeburg:

und dem heutigen Wesen der

Deutschen entsprechen muss. So

lange in dieser Beziehung nicht

ein völliger Wandel eingetreten

ist, sollte die Geschichtsschreibung

diese schreiende Einseitigkeit un-

serer kunstgeschichtlichen Bildung

wie einen steten Vorwurf em-

pfinden und alles thun, um die

kunsthistorische Erziehung nach

der Seite der Gegenwart hin zu

vervollständigen. — Es ist eine

arme Weisheit, dass man aus der

Geschichte nichts lernen könne

für die Gegenwart. Gewiss, man

kann aus ihr nicht lernen, wie

man diese oder jene Aufgabe —

wenn sie einmal wiederkehrt —

besser anpacken, geschickter lösen

könnte, denn die gleichen Auf-

gaben kehren nie wieder und nie-

mals dieselbe Situation für ihre

Bearbeitung. Aber lernen kann man aus der

Geschichte, was der Naturforscher lernt, wenn

er die Wurzeln einer Pflanze und den Boden

untersucht, aus dem sie emporgewachsen ist.

Das ist Ehrfurcht vor dem stillen natürlichen

Werden der Dinge. Wenn wir begreifen lernen,

dass auch die Kunst unserer Tage tief in dem

Erdreich unserer geistigen und materiellen Kultur

wurzelt, wenn wir sehen, wie viele Kräfte

helfend thätig sind, ehe neue Werke der Kunst

reifen, dann müssen wir vor jeder neuen Offen-

barung einer Künstler-Seele etwas wie eine an-

dachtsvolle Stimmung empfinden.

Jede schöpferische That ist — um mit

Steffens zu reden — der Endpunkt einer un-

endlichen Vergangenheit und der Anfangspunkt

einer unendlichen Zukunft. Und solche Per-

spektiven geben das Gefühl der Ehrfurcht.

Sobald wir es gelernt haben, das Kunst-

werk der Gegenwart in diesem Lichte zu sehen,

müssen wir den kindlichen Standpunkt des reinen

Geschmacks - Urtheils verlassen; dann wird das

Neue und Ungewohnte nicht mehr eine Welle

des Zorns durch unsere Adern jagen, sondern

es wird uns zwingen, der Frage nachzudenken,

was wohl die Wurzeln für dieses Neue und

FRITZ ERLER—MÜNCHEN.

Noten-Pult und Kamin-Vorsatz.