3o6

Th. Volbehr: Kunst-Geschichte und Kunst-Verständniss.

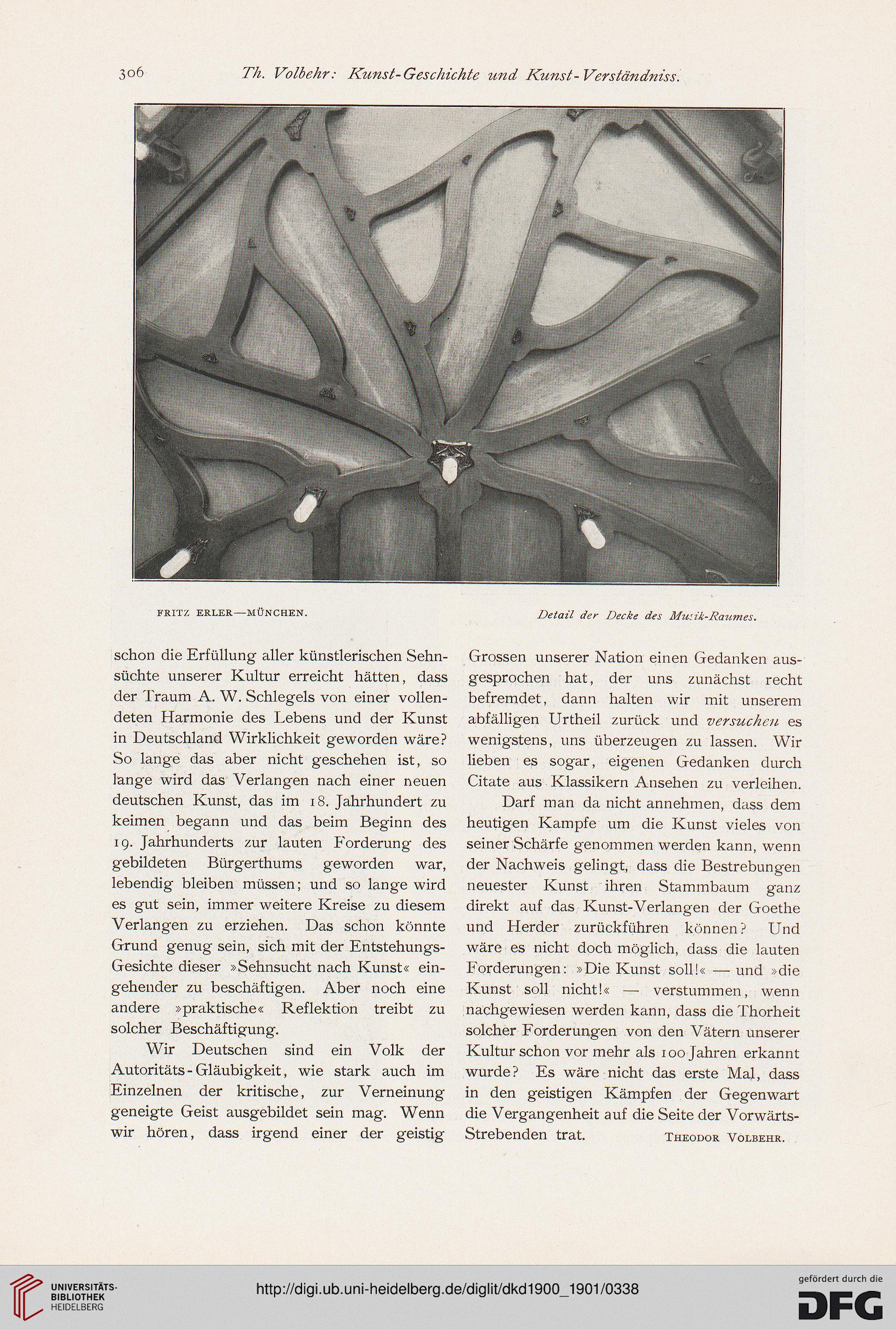

fritz erler—münchen.

Detail der Decke des Muni-Raumes.

schon die Erfüllung aller künstlerischen Sehn-

süchte unserer Kultur erreicht hätten, dass

der Traum A. W. Schlegels von einer vollen-

deten Harmonie des Lebens und der Kunst

in Deutschland Wirklichkeit geworden wäre?

So lange das aber nicht geschehen ist, so

lange wird das Verlangen nach einer neuen

deutschen Kunst, das im 18. Jahrhundert zu

keimen begann und das beim Beginn des

19. Jahrhunderts zur lauten Forderung des

gebildeten Bürgerthums geworden war,

lebendig bleiben müssen; und so lange wird

es gut sein, immer weitere Kreise zu diesem

Verlangen zu erziehen. Das schon könnte

Grund genug sein, sich mit der Entstehungs-

Gesichte dieser »Sehnsucht nach Kunst« ein-

gehender zu beschäftigen. Aber noch eine

andere »praktische« Reflektion treibt zu

solcher Beschäftigung.

Wir Deutschen sind ein Volk der

Autoritäts - Gläubigkeit, wie stark auch im

Einzelnen der kritische, zur Verneinung

geneigte Geist ausgebildet sein mag. Wenn

wir hören, dass irgend einer der geistig

Grossen unserer Nation einen Gedanken aus-

gesprochen hat, der uns zunächst recht

befremdet, dann halten wir mit unserem

abfälligen Urtheil zurück und versuchen es

wenigstens, uns überzeugen zu lassen. Wir

lieben es sogar, eigenen Gedanken durch

Citate aus Klassikern Ansehen zu verleihen.

Darf man da nicht annehmen, dass dem

heutigen Kampfe um die Kunst vieles von

seiner Schärfe genommen werden kann, wenn

der Nachweis gelingt, dass die Bestrebungen

neuester Kunst ihren Stammbaum ganz

direkt auf das Kunst-Verlangen der Goethe

und Herder zurückführen können? Und

wäre es nicht doch möglich, dass die lauten

Forderungen: »Die Kunst soll!« — und »die

Kunst soll nicht!« — verstummen, wenn

nachgewiesen werden kann, dass die Thorheit

solcher Forderungen von den Vätern unserer

Kultur schon vor mehr als 100 Jahren erkannt

wurde? Es wäre nicht das erste Mal, dass

in den geistigen Kämpfen der Gegenwart

die Vergangenheit auf die Seite der Vorwärts-

Strebenden trat. Theodor Volbehr.

Th. Volbehr: Kunst-Geschichte und Kunst-Verständniss.

fritz erler—münchen.

Detail der Decke des Muni-Raumes.

schon die Erfüllung aller künstlerischen Sehn-

süchte unserer Kultur erreicht hätten, dass

der Traum A. W. Schlegels von einer vollen-

deten Harmonie des Lebens und der Kunst

in Deutschland Wirklichkeit geworden wäre?

So lange das aber nicht geschehen ist, so

lange wird das Verlangen nach einer neuen

deutschen Kunst, das im 18. Jahrhundert zu

keimen begann und das beim Beginn des

19. Jahrhunderts zur lauten Forderung des

gebildeten Bürgerthums geworden war,

lebendig bleiben müssen; und so lange wird

es gut sein, immer weitere Kreise zu diesem

Verlangen zu erziehen. Das schon könnte

Grund genug sein, sich mit der Entstehungs-

Gesichte dieser »Sehnsucht nach Kunst« ein-

gehender zu beschäftigen. Aber noch eine

andere »praktische« Reflektion treibt zu

solcher Beschäftigung.

Wir Deutschen sind ein Volk der

Autoritäts - Gläubigkeit, wie stark auch im

Einzelnen der kritische, zur Verneinung

geneigte Geist ausgebildet sein mag. Wenn

wir hören, dass irgend einer der geistig

Grossen unserer Nation einen Gedanken aus-

gesprochen hat, der uns zunächst recht

befremdet, dann halten wir mit unserem

abfälligen Urtheil zurück und versuchen es

wenigstens, uns überzeugen zu lassen. Wir

lieben es sogar, eigenen Gedanken durch

Citate aus Klassikern Ansehen zu verleihen.

Darf man da nicht annehmen, dass dem

heutigen Kampfe um die Kunst vieles von

seiner Schärfe genommen werden kann, wenn

der Nachweis gelingt, dass die Bestrebungen

neuester Kunst ihren Stammbaum ganz

direkt auf das Kunst-Verlangen der Goethe

und Herder zurückführen können? Und

wäre es nicht doch möglich, dass die lauten

Forderungen: »Die Kunst soll!« — und »die

Kunst soll nicht!« — verstummen, wenn

nachgewiesen werden kann, dass die Thorheit

solcher Forderungen von den Vätern unserer

Kultur schon vor mehr als 100 Jahren erkannt

wurde? Es wäre nicht das erste Mal, dass

in den geistigen Kämpfen der Gegenwart

die Vergangenheit auf die Seite der Vorwärts-

Strebenden trat. Theodor Volbehr.