Leopold Lcvy

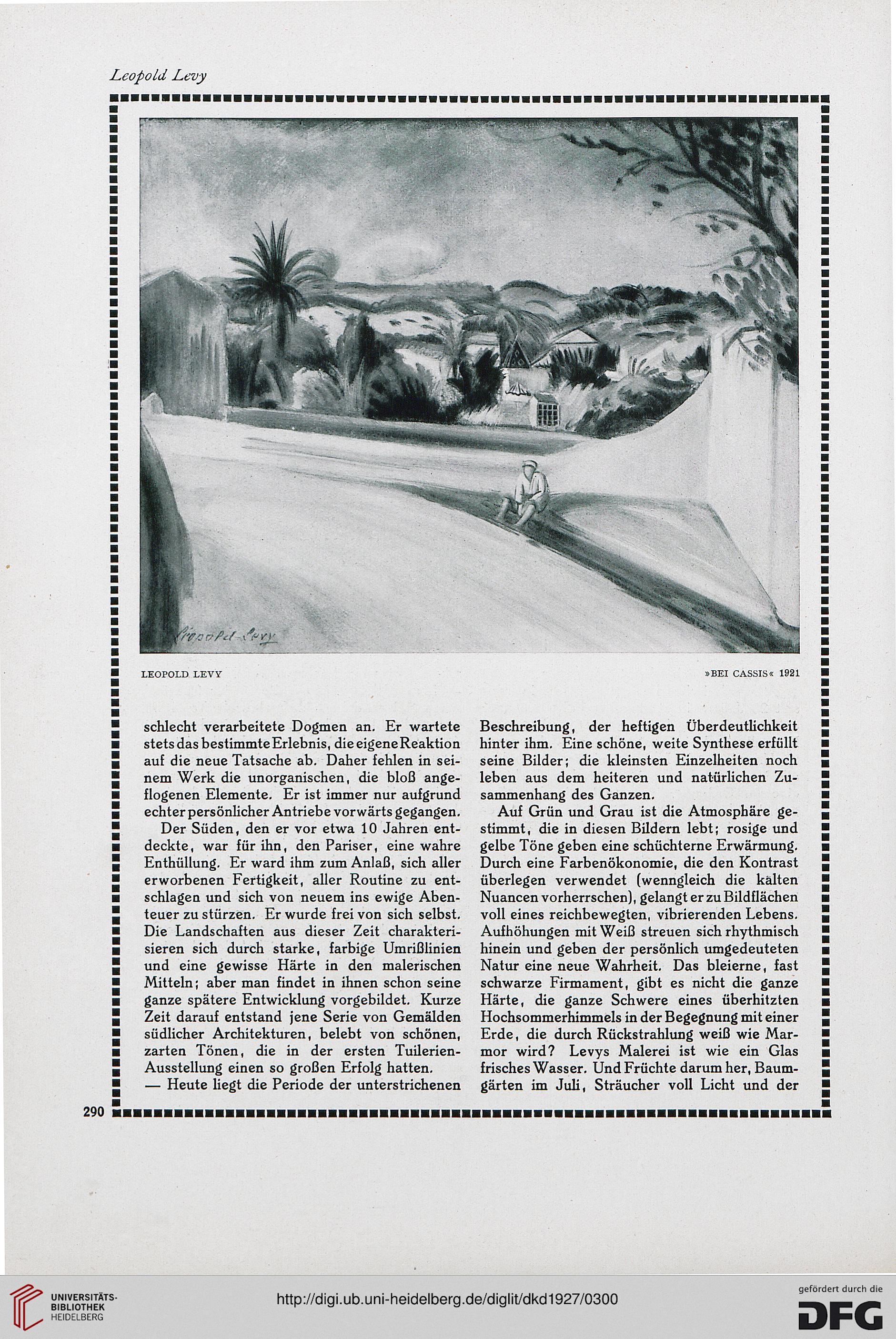

LEOPOLD LEW

»BEI CASSIS« 1921

schlecht verarbeitete Dogmen an. Er wartete

stets das bestimmte Erlebnis, die eigene Reaktio n

auf die neue Tatsache ab. Daher fehlen in sei-

nem Werk die unorganischen, die bloß ange-

flogenen Elemente. Er ist immer nur aufgrund

echter persönlicher Antriebe vorwärts gegangen.

Der Süden, den er vor etwa 10 Jahren ent-

deckte, war für ihn, den Pariser, eine wahre

Enthüllung. Er ward ihm zum Anlaß, sich aller

erworbenen Fertigkeit, aller Routine zu ent-

schlagen und sich von neuem ins ewige Aben-

teuer zu stürzen. Er wurde frei von sich selbst.

Die Landschaften aus dieser Zeit charakteri-

sieren sich durch starke, farbige Umrißlinien

und eine gewisse Härte in den malerischen

Mitteln; aber man findet in ihnen schon seine

ganze spätere Entwicklung vorgebildet. Kurze

Zeit darauf entstand jene Serie von Gemälden

südlicher Architekturen, belebt von schönen,

zarten Tönen, die in der ersten Tuilerien-

Ausstellung einen so großen Erfolg hatten.

— Heute liegt die Periode der unterstrichenen

Beschreibung, der heftigen Überdeutlichkeit

hinter ihm. Eine schöne, weite Synthese erfüllt

seine Bilder; die kleinsten Einzelheiten noch

leben aus dem heiteren und natürlichen Zu-

sammenhang des Ganzen.

Auf Grün und Grau ist die Atmosphäre ge-

stimmt, die in diesen Bildern lebt; rosige und

gelbe Töne geben eine schüchterne Erwärmung.

Durch eine Farbenökonomie, die den Kontrast

überlegen verwendet (wenngleich die kälten

Nuancen vorherrschen), gelangt er zu Bildflächen

voll eines reichbewegten, vibrierenden Lebens.

Aufhöhungen mit Weiß streuen sich rhythmisch

hinein und geben der persönlich umgedeuteten

Natur eine neue Wahrheit. Das bleierne, fast

schwarze Firmament, gibt es nicht die ganze

Härte, die ganze Schwere eines überhitzten

Hochsommerhimmels in der Begegnung mit einer

Erde, die durch Rückstrahlung weiß wie Mar-

mor wird? Levys Malerei ist wie ein Glas

frisches Wasser. Und Früchte darum her, Baum-

gärten im Juli, Sträucher voll Licht und der

LEOPOLD LEW

»BEI CASSIS« 1921

schlecht verarbeitete Dogmen an. Er wartete

stets das bestimmte Erlebnis, die eigene Reaktio n

auf die neue Tatsache ab. Daher fehlen in sei-

nem Werk die unorganischen, die bloß ange-

flogenen Elemente. Er ist immer nur aufgrund

echter persönlicher Antriebe vorwärts gegangen.

Der Süden, den er vor etwa 10 Jahren ent-

deckte, war für ihn, den Pariser, eine wahre

Enthüllung. Er ward ihm zum Anlaß, sich aller

erworbenen Fertigkeit, aller Routine zu ent-

schlagen und sich von neuem ins ewige Aben-

teuer zu stürzen. Er wurde frei von sich selbst.

Die Landschaften aus dieser Zeit charakteri-

sieren sich durch starke, farbige Umrißlinien

und eine gewisse Härte in den malerischen

Mitteln; aber man findet in ihnen schon seine

ganze spätere Entwicklung vorgebildet. Kurze

Zeit darauf entstand jene Serie von Gemälden

südlicher Architekturen, belebt von schönen,

zarten Tönen, die in der ersten Tuilerien-

Ausstellung einen so großen Erfolg hatten.

— Heute liegt die Periode der unterstrichenen

Beschreibung, der heftigen Überdeutlichkeit

hinter ihm. Eine schöne, weite Synthese erfüllt

seine Bilder; die kleinsten Einzelheiten noch

leben aus dem heiteren und natürlichen Zu-

sammenhang des Ganzen.

Auf Grün und Grau ist die Atmosphäre ge-

stimmt, die in diesen Bildern lebt; rosige und

gelbe Töne geben eine schüchterne Erwärmung.

Durch eine Farbenökonomie, die den Kontrast

überlegen verwendet (wenngleich die kälten

Nuancen vorherrschen), gelangt er zu Bildflächen

voll eines reichbewegten, vibrierenden Lebens.

Aufhöhungen mit Weiß streuen sich rhythmisch

hinein und geben der persönlich umgedeuteten

Natur eine neue Wahrheit. Das bleierne, fast

schwarze Firmament, gibt es nicht die ganze

Härte, die ganze Schwere eines überhitzten

Hochsommerhimmels in der Begegnung mit einer

Erde, die durch Rückstrahlung weiß wie Mar-

mor wird? Levys Malerei ist wie ein Glas

frisches Wasser. Und Früchte darum her, Baum-

gärten im Juli, Sträucher voll Licht und der