Wehrgang zu erreichen war. Heute wird der

Charakter der Sydekumstraße durch den wohl

weithin bekanntesten Mündener Fachwerkbau

„Zum Ochsenkopf”, Sydekumstraße 8 von

1528 und vor allem durch die „Rückseiten” der

kleinteiligen, vornehmlich aus dem 17. Jh.

stammenden und auf der Stadtmauer aufsit-

zenden Mauerhäuser bestimmt. Aus den zu-

meist dreigeschossigen mit Zwerchgiebel aus-

gestatteten Fachwerkbauten, die auch auf-

grund ihrer Geschlossenheit einen wichtigen

städtebaulichen Akzent setzen, hebt sich das

ehemalige Hotel „Neues Sydekum”, seit 1922

Methodisten-Kirche, ab, deren leicht aus der

Mittelachse versetzter Erkerausbau von einer

Haube bekrönt wird. Westlich der Sydekum-

straße schließt sich die leicht gekrümmte

Speckstraße an, die eine Verbindung zwischen

Lange- und Lohstraße herstellt. Die Rückseiten

der nördlichen Zeilenbebauung, die ebenfalls

auf der Stadtmauer aufsitzen, sind zur Wanfrie-

der Schlagd ausgerichtet. Ob die Bezeichnung

Speckstraße sich auf einen alten Knüppelweg

(Speke, Specke-Knüppel, Knüppeldamm) be-

zieht, der einst zur Werrafurt führte, ist nicht

gesichert. Diese sog. Mauerhäuser prägen das

Bild der nördlichen Stadtsilhouette, die be-

grenzt wird von der imposanten Schloßanlage

und dem spätklassizistischen Packhof von

1840 an der Wanfrieder Schlagd, dessen groß-

flächige, dezente Fassadengestaltung mit den

angrenzenden kleinteiligen Bauten kontra-

stiert.

Unterhalb der Werrabrücke erfolgte zwischen

1877 und 1881 der Bau des Werrawehrs und

der Werraschleuse. Etwa zehn Jahre später

entstanden im Rahmen der Fuldakanalisie-

rung insgesamt sieben als Nadelwehre aus-

gebildete Staustufen in Bonaforth, Wilhelm-

hausen, Speele, Wahnhausen, Kragenhof,

Spiekershausen sowie ein Handelshafen in

Kassel und Wolfsanger, von denen nur

noch das Wehr in Wilhelmshausen und das

sog. Werrawehr vor den Toren Mündens in

Betrieb sind. Mit Recht hebt R. Slotta die

Bedeutung dieser sonst nur noch im Saarland

anzutreffenden Nadelwehrkonstruktion des

19. Jh. hervor.

Die enge Verknüpfung von Fluß und Stadtland-

schaft wird im wesentlichen von den in Werra

und Fulda einbegetteten Werder und den

Streichwehren geprägt, die in den Flußarmen

eingebaut sind und der Wasserregulierung die-

nen. Nördlich der Stadt umfließt die Werra das

langgestreckte, annähernd ellypsenförmige

Blümer Werder, westlich der Altstadt entstand

durch die Teilung der Fulda in Haupt- und Ne-

benarm das Tanzwerder, an dessen Nordspitze

der Weserstein aufgestellt ist. Zwischen Blü-

mer- und Unterem Tanzwerder liegt der ehema-

lige Freitagsche, der heutige Doktorwerder, auf

dem sich noch ein ursprünglich als Kapelle ge-

nutztes Borkenhaus und das „Badehaus”, ein

schlichter Putzbau des frühen 19. Jh., erhalten

haben.

Die Schlagden an der Fulda (Bremer- und Kas-

seler Schlagd) wurden kurz nach 1800 durch

den Abtrag der Pforten und Wehrtürme sowie

durch den Verlust der älteren Randbebauung

in ihrer äußeren Erscheinung in erheblichem

Maße verändert. Von der einstigen geschlosse-

nen wehrhaften Wasserfront der Fulda heben

sich das Bollwerk an der Schlagdspitze, auch

Sydekum genannt, das zu den wichtigsten Ver-

teidigungsbauten der Stadt zählte sowie das

angrenzende erste Lagerhaus (heute Chemie-

schule und städtisches Forstamt) Bremer

Schlagd Nr. 12 ab, ein langgestreckter, symme-

Doktorwerder, „Borkenhaus” Werra, Nadelwehr, Ende 19. Jh.

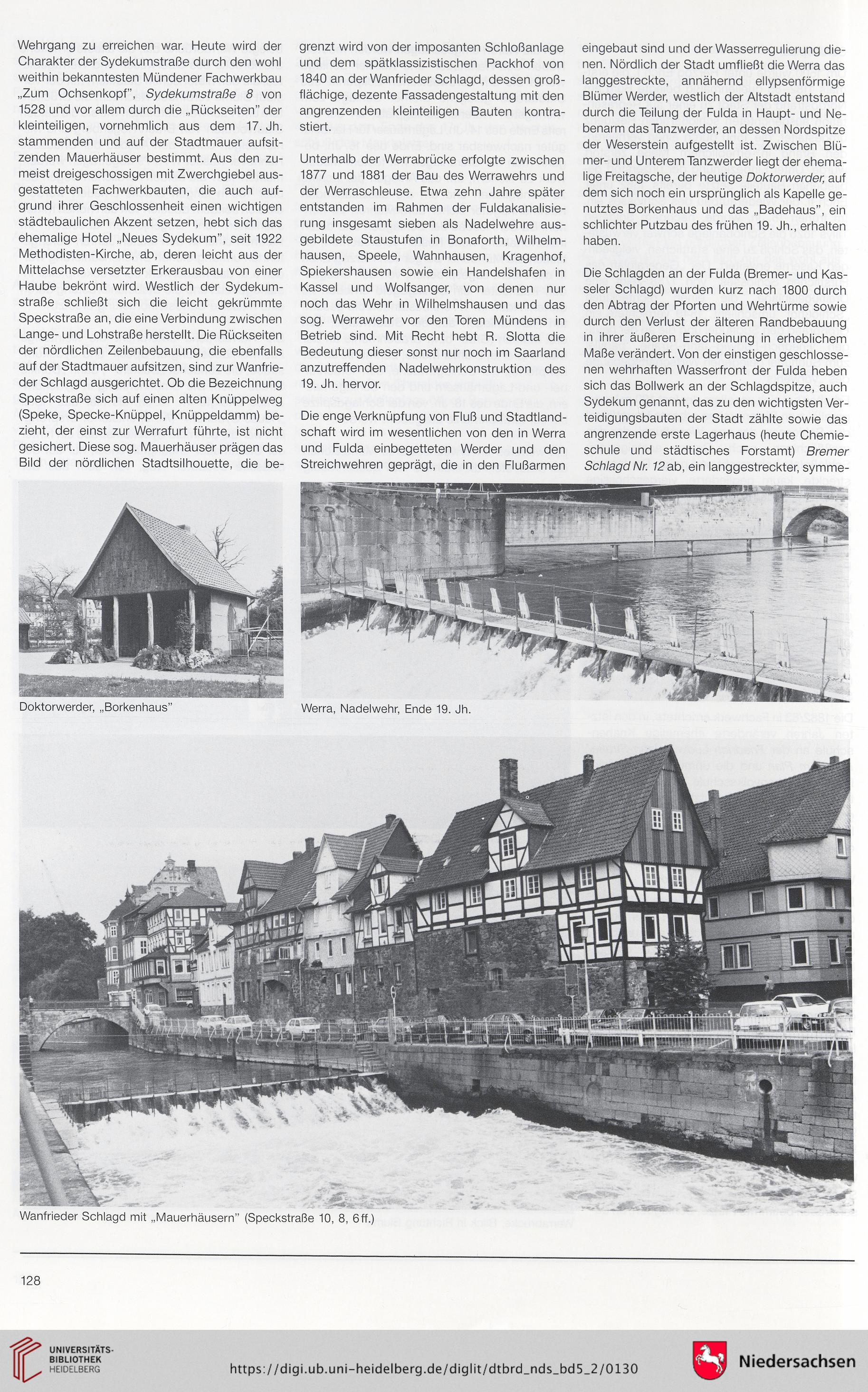

Wanfrieder Schlagd mit „Mauerhäusern” (Speckstraße 10, 8, 6 ff.)

128

Charakter der Sydekumstraße durch den wohl

weithin bekanntesten Mündener Fachwerkbau

„Zum Ochsenkopf”, Sydekumstraße 8 von

1528 und vor allem durch die „Rückseiten” der

kleinteiligen, vornehmlich aus dem 17. Jh.

stammenden und auf der Stadtmauer aufsit-

zenden Mauerhäuser bestimmt. Aus den zu-

meist dreigeschossigen mit Zwerchgiebel aus-

gestatteten Fachwerkbauten, die auch auf-

grund ihrer Geschlossenheit einen wichtigen

städtebaulichen Akzent setzen, hebt sich das

ehemalige Hotel „Neues Sydekum”, seit 1922

Methodisten-Kirche, ab, deren leicht aus der

Mittelachse versetzter Erkerausbau von einer

Haube bekrönt wird. Westlich der Sydekum-

straße schließt sich die leicht gekrümmte

Speckstraße an, die eine Verbindung zwischen

Lange- und Lohstraße herstellt. Die Rückseiten

der nördlichen Zeilenbebauung, die ebenfalls

auf der Stadtmauer aufsitzen, sind zur Wanfrie-

der Schlagd ausgerichtet. Ob die Bezeichnung

Speckstraße sich auf einen alten Knüppelweg

(Speke, Specke-Knüppel, Knüppeldamm) be-

zieht, der einst zur Werrafurt führte, ist nicht

gesichert. Diese sog. Mauerhäuser prägen das

Bild der nördlichen Stadtsilhouette, die be-

grenzt wird von der imposanten Schloßanlage

und dem spätklassizistischen Packhof von

1840 an der Wanfrieder Schlagd, dessen groß-

flächige, dezente Fassadengestaltung mit den

angrenzenden kleinteiligen Bauten kontra-

stiert.

Unterhalb der Werrabrücke erfolgte zwischen

1877 und 1881 der Bau des Werrawehrs und

der Werraschleuse. Etwa zehn Jahre später

entstanden im Rahmen der Fuldakanalisie-

rung insgesamt sieben als Nadelwehre aus-

gebildete Staustufen in Bonaforth, Wilhelm-

hausen, Speele, Wahnhausen, Kragenhof,

Spiekershausen sowie ein Handelshafen in

Kassel und Wolfsanger, von denen nur

noch das Wehr in Wilhelmshausen und das

sog. Werrawehr vor den Toren Mündens in

Betrieb sind. Mit Recht hebt R. Slotta die

Bedeutung dieser sonst nur noch im Saarland

anzutreffenden Nadelwehrkonstruktion des

19. Jh. hervor.

Die enge Verknüpfung von Fluß und Stadtland-

schaft wird im wesentlichen von den in Werra

und Fulda einbegetteten Werder und den

Streichwehren geprägt, die in den Flußarmen

eingebaut sind und der Wasserregulierung die-

nen. Nördlich der Stadt umfließt die Werra das

langgestreckte, annähernd ellypsenförmige

Blümer Werder, westlich der Altstadt entstand

durch die Teilung der Fulda in Haupt- und Ne-

benarm das Tanzwerder, an dessen Nordspitze

der Weserstein aufgestellt ist. Zwischen Blü-

mer- und Unterem Tanzwerder liegt der ehema-

lige Freitagsche, der heutige Doktorwerder, auf

dem sich noch ein ursprünglich als Kapelle ge-

nutztes Borkenhaus und das „Badehaus”, ein

schlichter Putzbau des frühen 19. Jh., erhalten

haben.

Die Schlagden an der Fulda (Bremer- und Kas-

seler Schlagd) wurden kurz nach 1800 durch

den Abtrag der Pforten und Wehrtürme sowie

durch den Verlust der älteren Randbebauung

in ihrer äußeren Erscheinung in erheblichem

Maße verändert. Von der einstigen geschlosse-

nen wehrhaften Wasserfront der Fulda heben

sich das Bollwerk an der Schlagdspitze, auch

Sydekum genannt, das zu den wichtigsten Ver-

teidigungsbauten der Stadt zählte sowie das

angrenzende erste Lagerhaus (heute Chemie-

schule und städtisches Forstamt) Bremer

Schlagd Nr. 12 ab, ein langgestreckter, symme-

Doktorwerder, „Borkenhaus” Werra, Nadelwehr, Ende 19. Jh.

Wanfrieder Schlagd mit „Mauerhäusern” (Speckstraße 10, 8, 6 ff.)

128