und Sandsteinblöcken errichtet, ermöglicht die

etwa 3,5 m hohe „Schnecke” einen Überblick

über die weite Parkzone und auf das Ende des

17. Jh. entstandene Pächterhaus. Wohl auf

dem Gelände des ehemaligen Kreuzganges er-

richtet, zeigt sich das Mitte des 18. Jh. erheb-

lich veränderte Pächterhaus als doppelge-

schossiger, auf hohem Bruchsteinsockel ge-

stellter und allseitig holzverschalter Fachwerk-

bau unter Krüppelwalmdach. Eine überbaute

Freitreppe mit Frontgiebel betont die Mittel-

achse des stattlichen Baues.

In der 2.Hälfte des 19. Jh. erfuhr das Klostergut

durch die in Ziegelbauweise errichteten Wirt-

schaftsgebäude (Wirtschaftshaus, Speicher,

Pferdestall, Schmiede mit Hofmeisterwohnung

und Scheune) eine tiefgreifende Veränderung,

die ihre Fortsetzung in der Errichtung der sog.

„Neustadt” fand. Die nach 1885 entstandenen

schlichten Ziegelbauten wurden als Landarbei-

terwohnungen genutzt.

Pfarrkirche St. Petri

Am Südende des Baum- und Lustgartens hat

sich die wohl im späten 13. Jh. erbaute und

1687 grundlegend veränderte Petrikirche erhal-

ten, zu der ein als „Grabland” bezeichneter

Kirchhof gehörte. An die Stelle des Westturms

setzte man einen Treppengiebel mit Blendarka-

tur, der 1880 erneuert wurde. Die in Bruchstein

gemauerte Saalkirche mit Rechteckchor wird

von einer Flachtonne überspannt. Der Innen-

raum zeigt Ausstattungsstücke des ausgehen-

den 17. Jh.: ein Retabel von 1688, einen Tauf-

stein von 1698 und eine Kanzel von 1691.

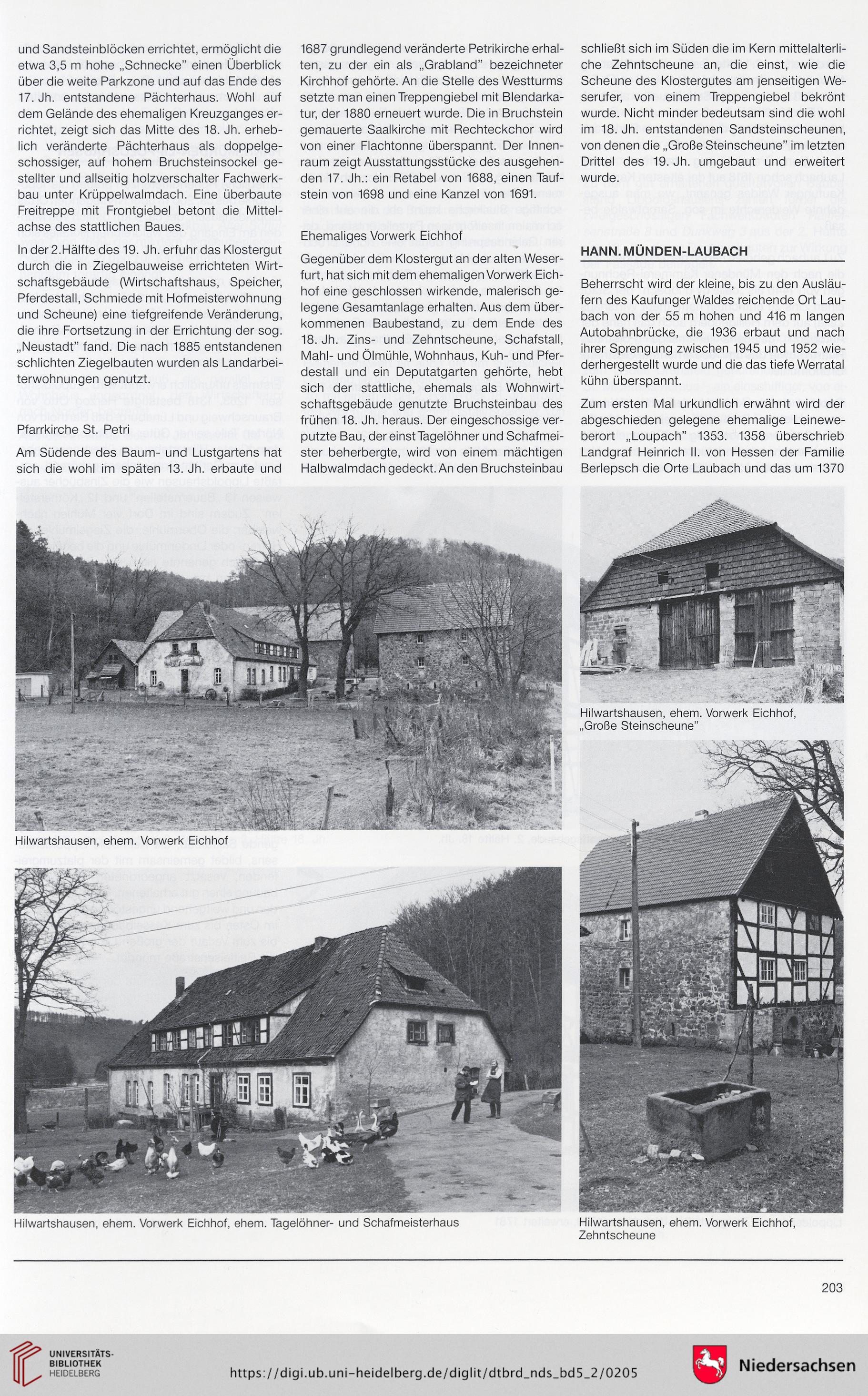

Ehemaliges Vorwerk Eichhof

Gegenüber dem Klostergut an der alten Weser-

furt, hat sich mit dem ehemaligen Vorwerk Eich-

hof eine geschlossen wirkende, malerisch ge-

legene Gesamtanlage erhalten. Aus dem über-

kommenen Baubestand, zu dem Ende des

18. Jh. Zins- und Zehntscheune, Schafstall,

Mahl- und Ölmühle, Wohnhaus, Kuh- und Pfer-

destall und ein Deputatgarten gehörte, hebt

sich der stattliche, ehemals als Wohnwirt-

schaftsgebäude genutzte Bruchsteinbau des

frühen 18. Jh. heraus. Der eingeschossige ver-

putzte Bau, der einst Tagelöhner und Schafmei-

ster beherbergte, wird von einem mächtigen

Halbwalmdach gedeckt. An den Bruchsteinbau

Hilwartshausen, ehern. Vorwerk Eichhof

Hilwartshausen, ehern. Vorwerk Eichhof, ehern. Tagelöhner- und Schafmeisterhaus

schließt sich im Süden die im Kern mittelalterli-

che Zehntscheune an, die einst, wie die

Scheune des Klostergutes am jenseitigen We-

serufer, von einem Treppengiebel bekrönt

wurde. Nicht minder bedeutsam sind die wohl

im 18. Jh. entstandenen Sandsteinscheunen,

von denen die „Große Steinscheune” im letzten

Drittel des 19. Jh. umgebaut und erweitert

wurde.

HANN. MÜNDEN-LAUBACH

Beherrscht wird der kleine, bis zu den Ausläu-

fern des Kaufunger Waldes reichende Ort Lau-

bach von der 55 m hohen und 416 m langen

Autobahnbrücke, die 1936 erbaut und nach

ihrer Sprengung zwischen 1945 und 1952 wie-

derhergestellt wurde und die das tiefe Werratal

kühn überspannt.

Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird der

abgeschieden gelegene ehemalige Leinewe-

berort „Loupach” 1353. 1358 überschrieb

Landgraf Heinrich II. von Hessen der Familie

Berlepsch die Orte Laubach und das um 1370

Hilwartshausen, ehern. Vorwerk Eichhof,

„Große Steinscheune”

Hilwartshausen, ehern. Vorwerk Eichhof,

Zehntscheune

203

etwa 3,5 m hohe „Schnecke” einen Überblick

über die weite Parkzone und auf das Ende des

17. Jh. entstandene Pächterhaus. Wohl auf

dem Gelände des ehemaligen Kreuzganges er-

richtet, zeigt sich das Mitte des 18. Jh. erheb-

lich veränderte Pächterhaus als doppelge-

schossiger, auf hohem Bruchsteinsockel ge-

stellter und allseitig holzverschalter Fachwerk-

bau unter Krüppelwalmdach. Eine überbaute

Freitreppe mit Frontgiebel betont die Mittel-

achse des stattlichen Baues.

In der 2.Hälfte des 19. Jh. erfuhr das Klostergut

durch die in Ziegelbauweise errichteten Wirt-

schaftsgebäude (Wirtschaftshaus, Speicher,

Pferdestall, Schmiede mit Hofmeisterwohnung

und Scheune) eine tiefgreifende Veränderung,

die ihre Fortsetzung in der Errichtung der sog.

„Neustadt” fand. Die nach 1885 entstandenen

schlichten Ziegelbauten wurden als Landarbei-

terwohnungen genutzt.

Pfarrkirche St. Petri

Am Südende des Baum- und Lustgartens hat

sich die wohl im späten 13. Jh. erbaute und

1687 grundlegend veränderte Petrikirche erhal-

ten, zu der ein als „Grabland” bezeichneter

Kirchhof gehörte. An die Stelle des Westturms

setzte man einen Treppengiebel mit Blendarka-

tur, der 1880 erneuert wurde. Die in Bruchstein

gemauerte Saalkirche mit Rechteckchor wird

von einer Flachtonne überspannt. Der Innen-

raum zeigt Ausstattungsstücke des ausgehen-

den 17. Jh.: ein Retabel von 1688, einen Tauf-

stein von 1698 und eine Kanzel von 1691.

Ehemaliges Vorwerk Eichhof

Gegenüber dem Klostergut an der alten Weser-

furt, hat sich mit dem ehemaligen Vorwerk Eich-

hof eine geschlossen wirkende, malerisch ge-

legene Gesamtanlage erhalten. Aus dem über-

kommenen Baubestand, zu dem Ende des

18. Jh. Zins- und Zehntscheune, Schafstall,

Mahl- und Ölmühle, Wohnhaus, Kuh- und Pfer-

destall und ein Deputatgarten gehörte, hebt

sich der stattliche, ehemals als Wohnwirt-

schaftsgebäude genutzte Bruchsteinbau des

frühen 18. Jh. heraus. Der eingeschossige ver-

putzte Bau, der einst Tagelöhner und Schafmei-

ster beherbergte, wird von einem mächtigen

Halbwalmdach gedeckt. An den Bruchsteinbau

Hilwartshausen, ehern. Vorwerk Eichhof

Hilwartshausen, ehern. Vorwerk Eichhof, ehern. Tagelöhner- und Schafmeisterhaus

schließt sich im Süden die im Kern mittelalterli-

che Zehntscheune an, die einst, wie die

Scheune des Klostergutes am jenseitigen We-

serufer, von einem Treppengiebel bekrönt

wurde. Nicht minder bedeutsam sind die wohl

im 18. Jh. entstandenen Sandsteinscheunen,

von denen die „Große Steinscheune” im letzten

Drittel des 19. Jh. umgebaut und erweitert

wurde.

HANN. MÜNDEN-LAUBACH

Beherrscht wird der kleine, bis zu den Ausläu-

fern des Kaufunger Waldes reichende Ort Lau-

bach von der 55 m hohen und 416 m langen

Autobahnbrücke, die 1936 erbaut und nach

ihrer Sprengung zwischen 1945 und 1952 wie-

derhergestellt wurde und die das tiefe Werratal

kühn überspannt.

Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird der

abgeschieden gelegene ehemalige Leinewe-

berort „Loupach” 1353. 1358 überschrieb

Landgraf Heinrich II. von Hessen der Familie

Berlepsch die Orte Laubach und das um 1370

Hilwartshausen, ehern. Vorwerk Eichhof,

„Große Steinscheune”

Hilwartshausen, ehern. Vorwerk Eichhof,

Zehntscheune

203