lerräume als Gefängnis des Amtes Bracken-

berg genutzt wurden, romanische Spolien am

Außenbau auf. Nördlich des Steinwerkes hat

sich ein gemauerter freistehender und erdüber-

wölbter Keller erhalten.

Der ehemalige „Teichhof” lag einst auf dem Ge-

lände der 1880 erbauten „Revierförsterei Brak-

kenberg”. Nach Aufhebung des Gerichtsamtes

Brackenberg 1825 wurden um 1850 dessen

Wirtschaftsgebäude auf Abbruch verkauft, wo-

bei das überkommene „Amtshaus” „Försterei”

wurde. Es lag etwa 100 m westlich der heutigen

Försterei am Fuße des sog. „Buschhagen”. Aus

dem sehr heterogenen Baubestand hebt sich

neben dem stark vom Zerfall bedrohten mittel-

alterlichen Steinwerk noch ein in Fachwerk er-

richtetes Backhaus des 19. Jh. mit außenlie-

gendem Tunnelofen ab.

ROSDORF-DAHLENRODE

Nordöstlich von Atzenhausen, unweit der von

Münden nach Göttingen führenden A 7, liegt der

Ort Dahlenrode am Fuße des Dettberges, zu

dem noch das Gut Wetenborn, ein ehemaliges

Vorwerk des Klosters Mariengarten, gehört.

Wie eine Urkunde von 1270 ausweist, wurde

Dahlenrode durch die Herren von Berlepsch an

das nahe Zisterzienserinnenkloster Mariengar-

ten verkauft, in dessen Besitz es bis 1852 blieb.

Ende des 17. Jh. (1689) zählte Dahlenrode

2 Vollmeier, die 120 bzw. 105 Morgen Pachtland

bewirtschafteten, 14 Kötner, 4 Brinksitzer und

3 Häuslinge.

Die Kurhannoversche Landesaufnahme von

1785 zeigt Dahlenrode als kleines Straßendorf

mit 17 Feuerstellen, die sich beidseits der Lin-

denbachstraße in lockerer Anordnung aufsie-

deln. Die ortsbildprägende Lindenbachstraße

findet in der Ende des 19. Jh. ausgebauten

Landesstraße 564 ihre Fortsetzung, die zu-

gleich die Verbindung zu Atzenhausen herstellt.

Weitgehend erhalten haben sich Straßenfüh-

rung und Parzellierung, die zumeist aus den für

Straßendörfer charakteristischen schmalen

Streifenparzellen bestehen. Eine Verdichtung

der Bebauung zeichnet sich im westlichen

Straßenabschnitt der Lindenbachstraße und im

Bereich der Kirche ab, die exponiert an der sich

kreuzenden Dransbergstraße und Kellerberg-

weg entstand.

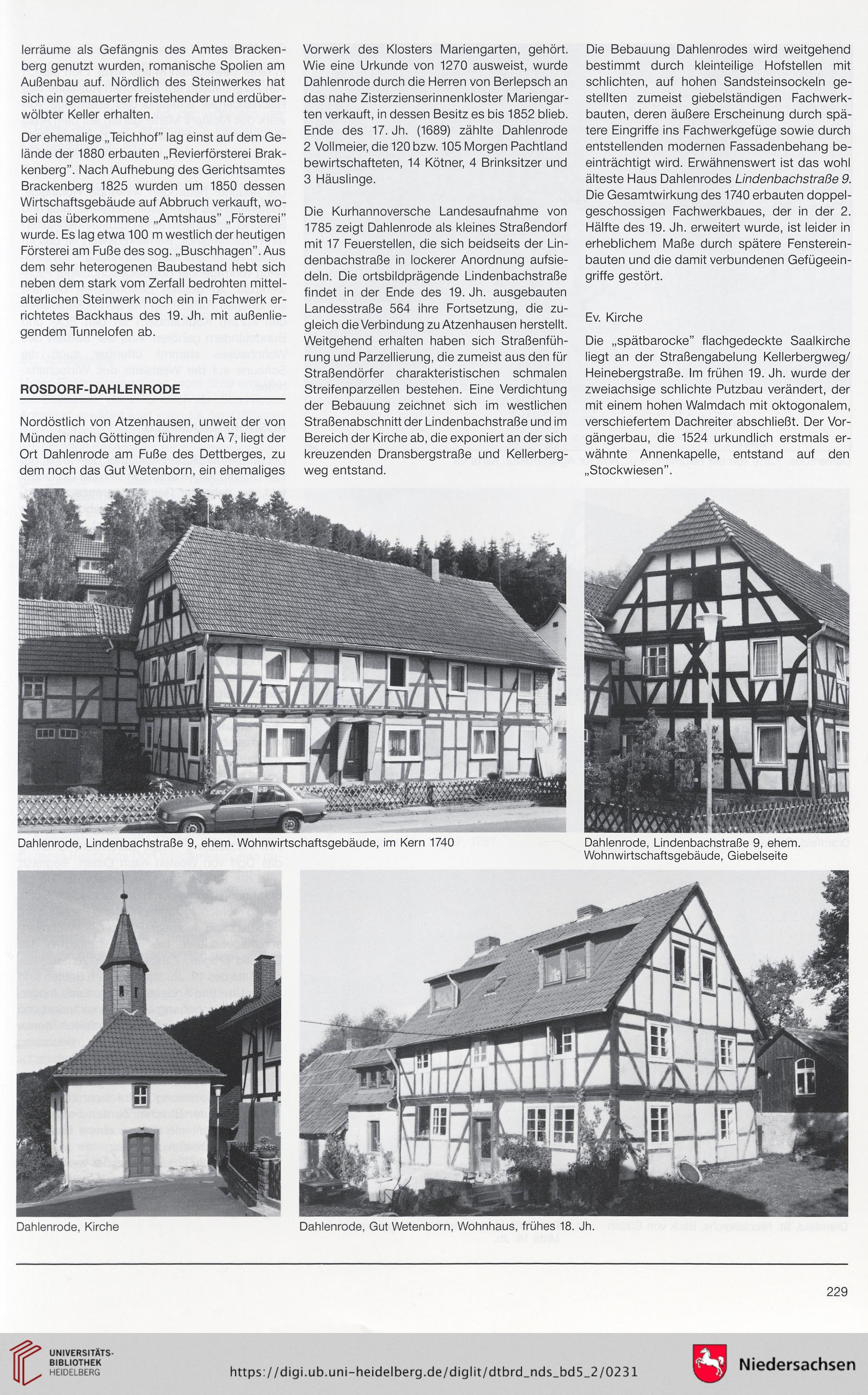

Die Bebauung Dahlenrodes wird weitgehend

bestimmt durch kleinteilige Hofstellen mit

schlichten, auf hohen Sandsteinsockeln ge-

stellten zumeist giebelständigen Fachwerk-

bauten, deren äußere Erscheinung durch spä-

tere Eingriffe ins Fachwerkgefüge sowie durch

entstellenden modernen Fassadenbehang be-

einträchtigt wird. Erwähnenswert ist das wohl

älteste Haus Dahlenrodes Lindenbachstraße 9.

Die Gesamtwirkung des 1740 erbauten doppel-

geschossigen Fachwerkbaues, der in der 2.

Hälfte des 19. Jh. erweitert wurde, ist leider in

erheblichem Maße durch spätere Fensterein-

bauten und die damit verbundenen Gefügeein-

griffe gestört.

Ev. Kirche

Die „spätbarocke” flachgedeckte Saalkirche

liegt an der Straßengabelung Kellerbergweg/

Heinebergstraße. Im frühen 19. Jh. wurde der

zweiachsige schlichte Putzbau verändert, der

mit einem hohen Walmdach mit oktogonalem,

verschiefertem Dachreiter abschließt. Der Vor-

gängerbau, die 1524 urkundlich erstmals er-

wähnte Annenkapelle, entstand auf den

„Stockwiesen”.

Dahlenrode, Lindenbachstraße 9, ehern. Wohnwirtschaftsgebäude, im Kern 1740

Dahlenrode, Lindenbachstraße 9, ehern.

Wohnwirtschaftsgebäude, Giebelseite

Dahlenrode, Kirche

Dahlenrode, Gut Wetenborn, Wohnhaus, frühes 18. Jh.

229

berg genutzt wurden, romanische Spolien am

Außenbau auf. Nördlich des Steinwerkes hat

sich ein gemauerter freistehender und erdüber-

wölbter Keller erhalten.

Der ehemalige „Teichhof” lag einst auf dem Ge-

lände der 1880 erbauten „Revierförsterei Brak-

kenberg”. Nach Aufhebung des Gerichtsamtes

Brackenberg 1825 wurden um 1850 dessen

Wirtschaftsgebäude auf Abbruch verkauft, wo-

bei das überkommene „Amtshaus” „Försterei”

wurde. Es lag etwa 100 m westlich der heutigen

Försterei am Fuße des sog. „Buschhagen”. Aus

dem sehr heterogenen Baubestand hebt sich

neben dem stark vom Zerfall bedrohten mittel-

alterlichen Steinwerk noch ein in Fachwerk er-

richtetes Backhaus des 19. Jh. mit außenlie-

gendem Tunnelofen ab.

ROSDORF-DAHLENRODE

Nordöstlich von Atzenhausen, unweit der von

Münden nach Göttingen führenden A 7, liegt der

Ort Dahlenrode am Fuße des Dettberges, zu

dem noch das Gut Wetenborn, ein ehemaliges

Vorwerk des Klosters Mariengarten, gehört.

Wie eine Urkunde von 1270 ausweist, wurde

Dahlenrode durch die Herren von Berlepsch an

das nahe Zisterzienserinnenkloster Mariengar-

ten verkauft, in dessen Besitz es bis 1852 blieb.

Ende des 17. Jh. (1689) zählte Dahlenrode

2 Vollmeier, die 120 bzw. 105 Morgen Pachtland

bewirtschafteten, 14 Kötner, 4 Brinksitzer und

3 Häuslinge.

Die Kurhannoversche Landesaufnahme von

1785 zeigt Dahlenrode als kleines Straßendorf

mit 17 Feuerstellen, die sich beidseits der Lin-

denbachstraße in lockerer Anordnung aufsie-

deln. Die ortsbildprägende Lindenbachstraße

findet in der Ende des 19. Jh. ausgebauten

Landesstraße 564 ihre Fortsetzung, die zu-

gleich die Verbindung zu Atzenhausen herstellt.

Weitgehend erhalten haben sich Straßenfüh-

rung und Parzellierung, die zumeist aus den für

Straßendörfer charakteristischen schmalen

Streifenparzellen bestehen. Eine Verdichtung

der Bebauung zeichnet sich im westlichen

Straßenabschnitt der Lindenbachstraße und im

Bereich der Kirche ab, die exponiert an der sich

kreuzenden Dransbergstraße und Kellerberg-

weg entstand.

Die Bebauung Dahlenrodes wird weitgehend

bestimmt durch kleinteilige Hofstellen mit

schlichten, auf hohen Sandsteinsockeln ge-

stellten zumeist giebelständigen Fachwerk-

bauten, deren äußere Erscheinung durch spä-

tere Eingriffe ins Fachwerkgefüge sowie durch

entstellenden modernen Fassadenbehang be-

einträchtigt wird. Erwähnenswert ist das wohl

älteste Haus Dahlenrodes Lindenbachstraße 9.

Die Gesamtwirkung des 1740 erbauten doppel-

geschossigen Fachwerkbaues, der in der 2.

Hälfte des 19. Jh. erweitert wurde, ist leider in

erheblichem Maße durch spätere Fensterein-

bauten und die damit verbundenen Gefügeein-

griffe gestört.

Ev. Kirche

Die „spätbarocke” flachgedeckte Saalkirche

liegt an der Straßengabelung Kellerbergweg/

Heinebergstraße. Im frühen 19. Jh. wurde der

zweiachsige schlichte Putzbau verändert, der

mit einem hohen Walmdach mit oktogonalem,

verschiefertem Dachreiter abschließt. Der Vor-

gängerbau, die 1524 urkundlich erstmals er-

wähnte Annenkapelle, entstand auf den

„Stockwiesen”.

Dahlenrode, Lindenbachstraße 9, ehern. Wohnwirtschaftsgebäude, im Kern 1740

Dahlenrode, Lindenbachstraße 9, ehern.

Wohnwirtschaftsgebäude, Giebelseite

Dahlenrode, Kirche

Dahlenrode, Gut Wetenborn, Wohnhaus, frühes 18. Jh.

229