einem Ort mit rund 750 Einwohnern und 139

(1585) Haushaltungen entwickelt hatte. Nach

dem Rückschlag, den der Dreißigjährige Krieg

auch für Bodenfelde brachte, besaß der Ort mit

den 126 Feuerstellen, die die kurhannoversche

Landesaufnahme zu Ende des 18.Jh. verzeich-

net, damals wieder etwa so viele Einwohner wie

200 Jahre zuvor. Die Weiterentwicklung verlief

auch im 19.Jh. zunächst ruhig, erst nach der

Wende zum 20.Jh. stieg die Einwohnerzahl

kräftig an (1905: 1572 Einwohner), um sich

dann im Verlauf des 20. Jh. noch einmal etwa zu

verdoppeln (2001: ca. 2800 Einwohner).

Im Einklang mit dieser Entwicklung erfuhr auch

der historische Ortsgrundriss Bodenfeldes bis

in die jüngere Zeit hinein wenig Veränderung.

Noch die preußische Landesaufnahme aus

dem Ende des 19. Jh. zeigt für den Ortskern nur

geringen Zuwachs an Baulichkeiten gegenüber

den älteren Plänen des 18.Jh. So konnte sich

die historische Struktur Bodenfeldes bis heute

im Wesentlichen erhalten. Der Grundriss des

Ortes wird durch die alte, dem Flusslauf folgen-

de Wesertalstraße und die von ihr abzweigende

Strasse nach Nienover bestimmt. Die ältesten

Kerne der überwiegend unregelmäßigen Orts-

anlage sind oberhalb der Einmündung des

Reiherbachs in die Weser zu beiden Seiten des

Baches zu suchen. Hier weist die Straßen-

bezeichnung “Salzkotten" noch auf die Lage

der alten Solquellen hin, mit denen sich der

Ursprung des Ortes geschichtlich verbindet.

Die weiter nordwestlich jenseits der Hauptstra-

ße (Bleekstraße) sich anschließende regelmäßi-

gere Straßenanlage wird dem späteren mittel-

alterlichen Ausbau der Siedlung angehören.

Noch bis in die 2. Hälfte des 19.Jh. hinein

waren die beiden vom Bach durchquerten

Siedlungsbereiche nur durch eine feste

Brücke verbunden, die in der Gestalt einer stei-

nernen Bogenbrücke des 18.Jh. südöstlich des

Kirchhofs den Reiherbach überquert.

Bis weit in das 19.Jh. hinein nahm die

Landwirtschaft im Wirtschaftsleben des Ortes

die wichtigste Stelle ein. Dies begann sich erst

mit der Industrialisierung in der 2. Hälfte des

19. Jh. zu ändern, die ihrerseits in Bodenfelde

etwa mit dem Bau der 1878 eröffneten Bahn-

linie Northeim-Ottbergen zusammenfällt. Diese

erreicht den Ort von Osten her über das

Schwülmetal, um darauf am Westrand der

Gemeinde mit dem Tunnel bei Wahmbeck das

enge Wesertal bei Karlshafen zu gewinnen. Ihre

Trasse überquert in einigem Abstand vom

Ortskern die älteren Verkehrswege in der

Gemarkung mit den damals im Eisenbahnbau

üblichen, handwerklich gut gestalteten Werk-

steinbogenbrücken, unter denen diejenige im

Verlauf der Uslarer Straße östlich des Ortes

(L 552) die stattlichste ist. Nach dem Anschluss

Bodenfeldes an das Eisenbahnnetz entstanden

in Bahnhofsnähe an der Chaussee nach Uslar

erste Industriebetriebe. Unter ihnen war das

1895 gegründete Holzverkohlungswerk der

bedeutendste. Aus ihm entwickelte sich im

20. Jh. als ein Zweigwerk der DEGUSSA das

größte Industrieunternehmen Bodenfeldes.

Zugleich mit den Anfängen der Industrialisie-

rung setzte, wenn auch zunächst nur sehr

zögernd, die Fortentwicklung des Ortes über

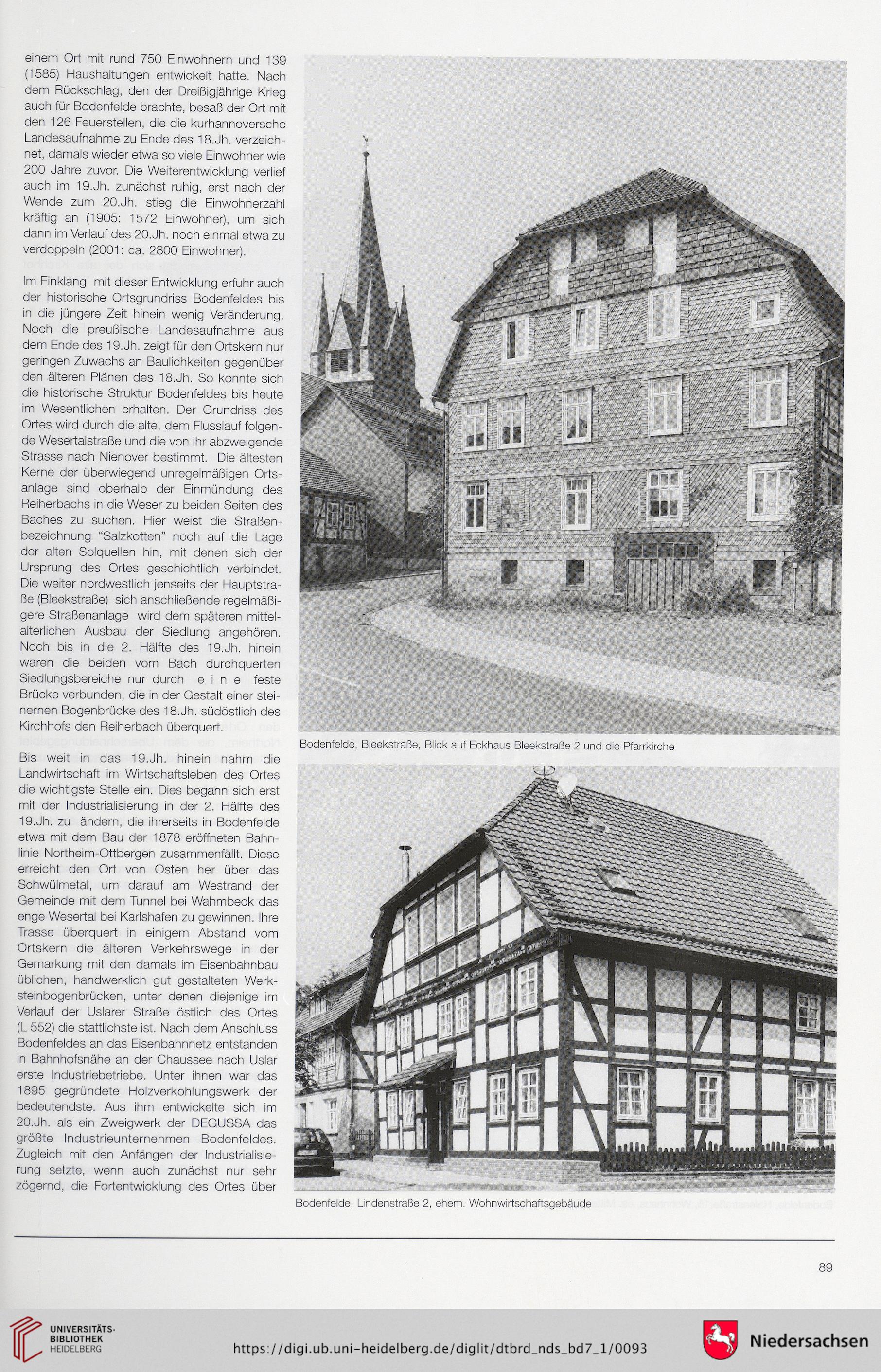

Bodenfelde, Bleekstraße, Blick auf Eckhaus Bleekstraße 2 und die Pfarrkirche

CP '

Bodenfelde, Lindenstraße 2, ehern. Wohnwirtschaftsgebäude

89

(1585) Haushaltungen entwickelt hatte. Nach

dem Rückschlag, den der Dreißigjährige Krieg

auch für Bodenfelde brachte, besaß der Ort mit

den 126 Feuerstellen, die die kurhannoversche

Landesaufnahme zu Ende des 18.Jh. verzeich-

net, damals wieder etwa so viele Einwohner wie

200 Jahre zuvor. Die Weiterentwicklung verlief

auch im 19.Jh. zunächst ruhig, erst nach der

Wende zum 20.Jh. stieg die Einwohnerzahl

kräftig an (1905: 1572 Einwohner), um sich

dann im Verlauf des 20. Jh. noch einmal etwa zu

verdoppeln (2001: ca. 2800 Einwohner).

Im Einklang mit dieser Entwicklung erfuhr auch

der historische Ortsgrundriss Bodenfeldes bis

in die jüngere Zeit hinein wenig Veränderung.

Noch die preußische Landesaufnahme aus

dem Ende des 19. Jh. zeigt für den Ortskern nur

geringen Zuwachs an Baulichkeiten gegenüber

den älteren Plänen des 18.Jh. So konnte sich

die historische Struktur Bodenfeldes bis heute

im Wesentlichen erhalten. Der Grundriss des

Ortes wird durch die alte, dem Flusslauf folgen-

de Wesertalstraße und die von ihr abzweigende

Strasse nach Nienover bestimmt. Die ältesten

Kerne der überwiegend unregelmäßigen Orts-

anlage sind oberhalb der Einmündung des

Reiherbachs in die Weser zu beiden Seiten des

Baches zu suchen. Hier weist die Straßen-

bezeichnung “Salzkotten" noch auf die Lage

der alten Solquellen hin, mit denen sich der

Ursprung des Ortes geschichtlich verbindet.

Die weiter nordwestlich jenseits der Hauptstra-

ße (Bleekstraße) sich anschließende regelmäßi-

gere Straßenanlage wird dem späteren mittel-

alterlichen Ausbau der Siedlung angehören.

Noch bis in die 2. Hälfte des 19.Jh. hinein

waren die beiden vom Bach durchquerten

Siedlungsbereiche nur durch eine feste

Brücke verbunden, die in der Gestalt einer stei-

nernen Bogenbrücke des 18.Jh. südöstlich des

Kirchhofs den Reiherbach überquert.

Bis weit in das 19.Jh. hinein nahm die

Landwirtschaft im Wirtschaftsleben des Ortes

die wichtigste Stelle ein. Dies begann sich erst

mit der Industrialisierung in der 2. Hälfte des

19. Jh. zu ändern, die ihrerseits in Bodenfelde

etwa mit dem Bau der 1878 eröffneten Bahn-

linie Northeim-Ottbergen zusammenfällt. Diese

erreicht den Ort von Osten her über das

Schwülmetal, um darauf am Westrand der

Gemeinde mit dem Tunnel bei Wahmbeck das

enge Wesertal bei Karlshafen zu gewinnen. Ihre

Trasse überquert in einigem Abstand vom

Ortskern die älteren Verkehrswege in der

Gemarkung mit den damals im Eisenbahnbau

üblichen, handwerklich gut gestalteten Werk-

steinbogenbrücken, unter denen diejenige im

Verlauf der Uslarer Straße östlich des Ortes

(L 552) die stattlichste ist. Nach dem Anschluss

Bodenfeldes an das Eisenbahnnetz entstanden

in Bahnhofsnähe an der Chaussee nach Uslar

erste Industriebetriebe. Unter ihnen war das

1895 gegründete Holzverkohlungswerk der

bedeutendste. Aus ihm entwickelte sich im

20. Jh. als ein Zweigwerk der DEGUSSA das

größte Industrieunternehmen Bodenfeldes.

Zugleich mit den Anfängen der Industrialisie-

rung setzte, wenn auch zunächst nur sehr

zögernd, die Fortentwicklung des Ortes über

Bodenfelde, Bleekstraße, Blick auf Eckhaus Bleekstraße 2 und die Pfarrkirche

CP '

Bodenfelde, Lindenstraße 2, ehern. Wohnwirtschaftsgebäude

89