zum weit vorkragenden Oberstock reichen.

Abgefangen wird der Überhang von kurzen

Knaggen, die unterhalb ihres Ansatzes eine

dezente Querprofilierung zeigen. Desweiteren

tragen zur Fassadengliederung die paarweise

angeordneten, bis zum Brüstungsriegel rei-

chenden Fußstreben des Oberstockes bei. Das

angrenzende Gebäude Nr. 7, im Kern wohl zeit-

gleich entstanden, ist nahezu gänzlich verän-

dert worden. Wesentlich aussagekräftiger ist

der anschließende sechsgebindige Ständer-

Geschossbau Nr. 8 des frühen 16.Jh., obgleich

sein Erdgeschoss vollständig entkernt wurde.

Bemerkenswert sind die zaghaften Versuche,

dezente Schmuckglieder zur Gestaltung der

Fassade einzusetzen. Neben einem quer ver-

laufenden Kehle-Stab-Profil auf den Knaggen

findet diese Bandverzierung auf den Eckstän-

dern in Gestalt einer rechtwinkligen Abtreppung

ihre Fortsetzung. Erhebliche Eingriffe prägen

die Fassade des fünfachsigen Traufenbaues

Nr. 19 mit einem Trapezfriesmotiv auf der Ober-

stockschwelle - eine im südniedersächsischen

Raum vermehrt auftretende Schmuckform, die

auf eine Entstehungszeit im 1. Drittel des 16.Jh.

hinweist. Gleiches gilt für den erheblich verän-

derten Ständer-Geschossbau Nr. 23.

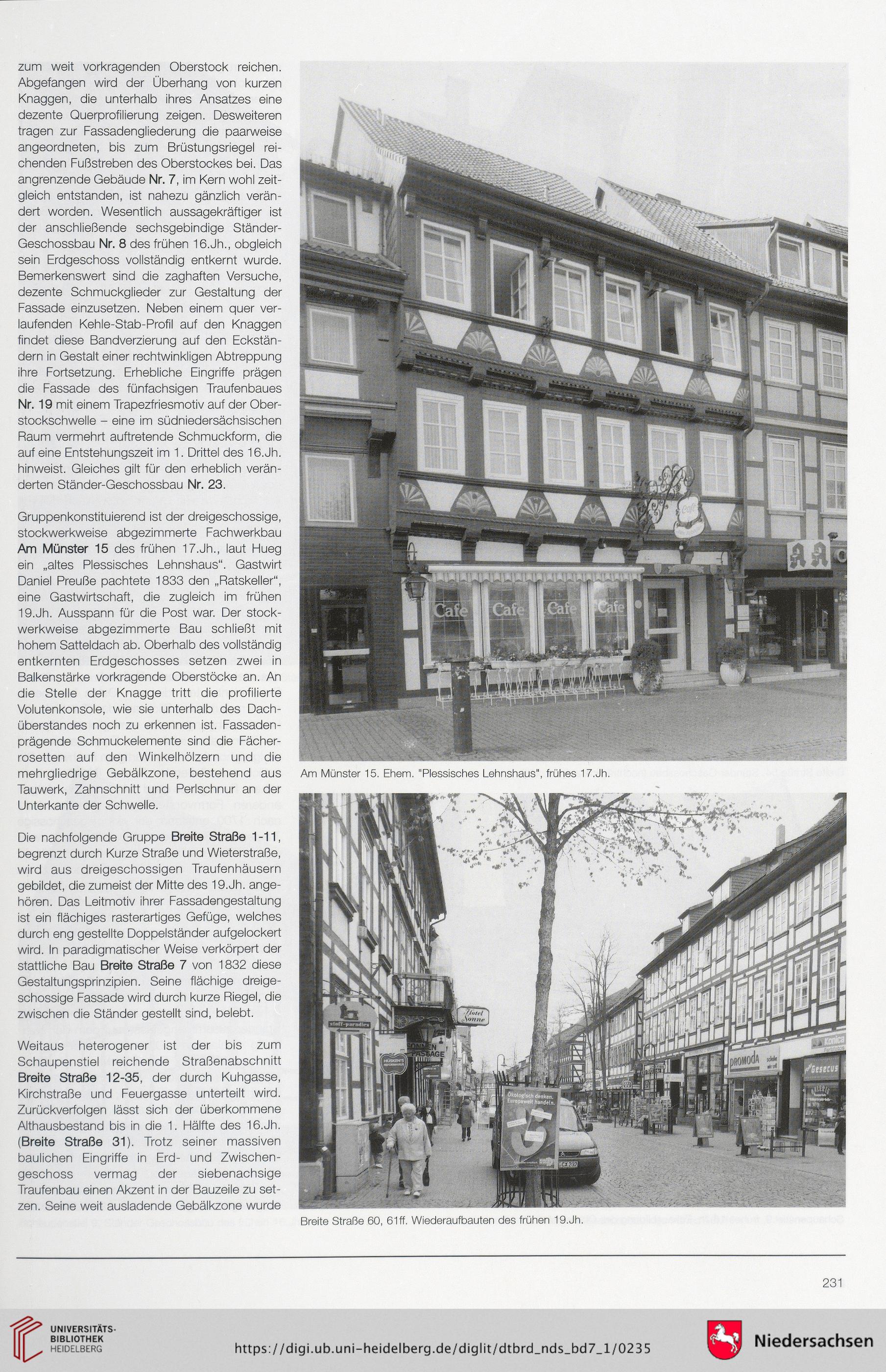

Gruppenkonstituierend ist der dreigeschossige,

stockwerkweise abgezimmerte Fachwerkbau

Am Münster 15 des frühen 17.Jh., laut Hueg

ein „altes Plessisches Lehnshaus“. Gastwirt

Daniel Preuße pachtete 1833 den „Ratskeller“,

eine Gastwirtschaft, die zugleich im frühen

19.Jh. Ausspann für die Post war. Der stock-

werkweise abgezimmerte Bau schließt mit

hohem Satteldach ab. Oberhalb des vollständig

entkernten Erdgeschosses setzen zwei in

Balkenstärke vorkragende Oberstöcke an. An

die Stelle der Knagge tritt die profilierte

Volutenkonsole, wie sie unterhalb des Dach-

überstandes noch zu erkennen ist. Fassaden-

prägende Schmuckeiemente sind die Fächer-

rosetten auf den Winkelhölzern und die

mehrgliedrige Gebälkzone, bestehend aus

Tauwerk, Zahnschnitt und Perlschnur an der

Unterkante der Schwelle.

Die nachfolgende Gruppe Breite Straße 1-11,

begrenzt durch Kurze Straße und Wieterstraße,

wird aus dreigeschossigen Traufenhäusern

gebildet, die zumeist der Mitte des 19.Jh. ange-

hören. Das Leitmotiv ihrer Fassadengestaltung

ist ein flächiges rasterartiges Gefüge, welches

durch eng gestellte Doppelständer aufgelockert

wird. In paradigmatischer Weise verkörpert der

stattliche Bau Breite Straße 7 von 1832 diese

Gestaltungsprinzipien. Seine flächige dreige-

schossige Fassade wird durch kurze Riegel, die

zwischen die Ständer gestellt sind, belebt.

Weitaus heterogener ist der bis zum

Schaupenstiel reichende Straßenabschnitt

Breite Straße 12-35, der durch Kuhgasse,

Kirchstraße und Feuergasse unterteilt wird.

Zurückverfolgen lässt sich der überkommene

Althausbestand bis in die 1. Hälfte des 16.Jh.

(Breite Straße 31). Trotz seiner massiven

baulichen Eingriffe in Erd- und Zwischen-

geschoss vermag der siebenachsige

Traufenbau einen Akzent in der Bauzeile zu set-

zen. Seine weit ausladende Gebälkzone wurde

Am Münster 15. Ehern. "Plessisches Lehnshaus", frühes 17.Jh.

Breite Straße 60, 61 ff. Wiederaufbauten des frühen 19.Jh.

231

Abgefangen wird der Überhang von kurzen

Knaggen, die unterhalb ihres Ansatzes eine

dezente Querprofilierung zeigen. Desweiteren

tragen zur Fassadengliederung die paarweise

angeordneten, bis zum Brüstungsriegel rei-

chenden Fußstreben des Oberstockes bei. Das

angrenzende Gebäude Nr. 7, im Kern wohl zeit-

gleich entstanden, ist nahezu gänzlich verän-

dert worden. Wesentlich aussagekräftiger ist

der anschließende sechsgebindige Ständer-

Geschossbau Nr. 8 des frühen 16.Jh., obgleich

sein Erdgeschoss vollständig entkernt wurde.

Bemerkenswert sind die zaghaften Versuche,

dezente Schmuckglieder zur Gestaltung der

Fassade einzusetzen. Neben einem quer ver-

laufenden Kehle-Stab-Profil auf den Knaggen

findet diese Bandverzierung auf den Eckstän-

dern in Gestalt einer rechtwinkligen Abtreppung

ihre Fortsetzung. Erhebliche Eingriffe prägen

die Fassade des fünfachsigen Traufenbaues

Nr. 19 mit einem Trapezfriesmotiv auf der Ober-

stockschwelle - eine im südniedersächsischen

Raum vermehrt auftretende Schmuckform, die

auf eine Entstehungszeit im 1. Drittel des 16.Jh.

hinweist. Gleiches gilt für den erheblich verän-

derten Ständer-Geschossbau Nr. 23.

Gruppenkonstituierend ist der dreigeschossige,

stockwerkweise abgezimmerte Fachwerkbau

Am Münster 15 des frühen 17.Jh., laut Hueg

ein „altes Plessisches Lehnshaus“. Gastwirt

Daniel Preuße pachtete 1833 den „Ratskeller“,

eine Gastwirtschaft, die zugleich im frühen

19.Jh. Ausspann für die Post war. Der stock-

werkweise abgezimmerte Bau schließt mit

hohem Satteldach ab. Oberhalb des vollständig

entkernten Erdgeschosses setzen zwei in

Balkenstärke vorkragende Oberstöcke an. An

die Stelle der Knagge tritt die profilierte

Volutenkonsole, wie sie unterhalb des Dach-

überstandes noch zu erkennen ist. Fassaden-

prägende Schmuckeiemente sind die Fächer-

rosetten auf den Winkelhölzern und die

mehrgliedrige Gebälkzone, bestehend aus

Tauwerk, Zahnschnitt und Perlschnur an der

Unterkante der Schwelle.

Die nachfolgende Gruppe Breite Straße 1-11,

begrenzt durch Kurze Straße und Wieterstraße,

wird aus dreigeschossigen Traufenhäusern

gebildet, die zumeist der Mitte des 19.Jh. ange-

hören. Das Leitmotiv ihrer Fassadengestaltung

ist ein flächiges rasterartiges Gefüge, welches

durch eng gestellte Doppelständer aufgelockert

wird. In paradigmatischer Weise verkörpert der

stattliche Bau Breite Straße 7 von 1832 diese

Gestaltungsprinzipien. Seine flächige dreige-

schossige Fassade wird durch kurze Riegel, die

zwischen die Ständer gestellt sind, belebt.

Weitaus heterogener ist der bis zum

Schaupenstiel reichende Straßenabschnitt

Breite Straße 12-35, der durch Kuhgasse,

Kirchstraße und Feuergasse unterteilt wird.

Zurückverfolgen lässt sich der überkommene

Althausbestand bis in die 1. Hälfte des 16.Jh.

(Breite Straße 31). Trotz seiner massiven

baulichen Eingriffe in Erd- und Zwischen-

geschoss vermag der siebenachsige

Traufenbau einen Akzent in der Bauzeile zu set-

zen. Seine weit ausladende Gebälkzone wurde

Am Münster 15. Ehern. "Plessisches Lehnshaus", frühes 17.Jh.

Breite Straße 60, 61 ff. Wiederaufbauten des frühen 19.Jh.

231