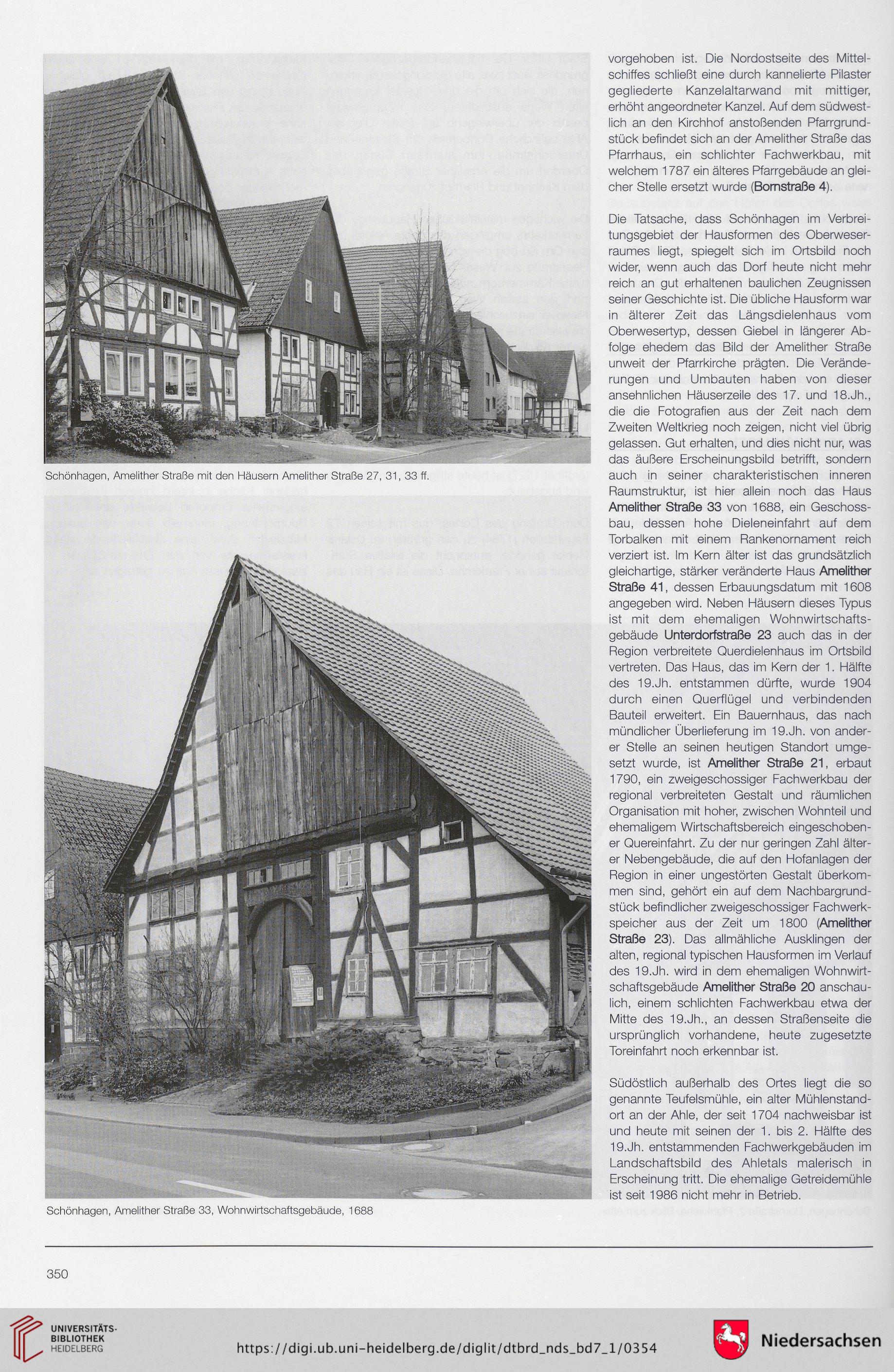

Schönhagen, Amelither Straße mit den Häusern Amelither Straße 27, 31,33 ff.

Schönhagen, Amelither Straße 33, Wohnwirtschaftsgebäude, 1688

vorgehoben ist. Die Nordostseite des Mittel-

schiffes schließt eine durch kannelierte Pilaster

gegliederte Kanzelaltarwand mit mittiger,

erhöht angeordneter Kanzel. Auf dem südwest-

lich an den Kirchhof anstoßenden Pfarrgrund-

stück befindet sich an der Amelither Straße das

Pfarrhaus, ein schlichter Fachwerkbau, mit

welchem 1787 ein älteres Pfarrgebäude an glei-

cher Stelle ersetzt wurde (Bomstraße 4).

Die Tatsache, dass Schönhagen im Verbrei-

tungsgebiet der Hausformen des Oberweser-

raumes liegt, spiegelt sich im Ortsbild noch

wider, wenn auch das Dorf heute nicht mehr

reich an gut erhaltenen baulichen Zeugnissen

seiner Geschichte ist. Die übliche Hausform war

in älterer Zeit das Längsdielenhaus vom

Oberwesertyp, dessen Giebel in längerer Ab-

folge ehedem das Bild der Amelither Straße

unweit der Pfarrkirche prägten. Die Verände-

rungen und Umbauten haben von dieser

ansehnlichen Häuserzeile des 17. und 18.Jh.,

die die Fotografien aus der Zeit nach dem

Zweiten Weltkrieg noch zeigen, nicht viel übrig

gelassen. Gut erhalten, und dies nicht nur, was

das äußere Erscheinungsbild betrifft, sondern

auch in seiner charakteristischen inneren

Raumstruktur, ist hier allein noch das Haus

Amelither Straße 33 von 1688, ein Geschoss-

bau, dessen hohe Dieleneinfahrt auf dem

Torbalken mit einem Rankenornament reich

verziert ist. Im Kern älter ist das grundsätzlich

gleichartige, stärker veränderte Haus Amelither

Straße 41, dessen Erbauungsdatum mit 1608

angegeben wird. Neben Häusern dieses Typus

ist mit dem ehemaligen Wohnwirtschafts-

gebäude Unterdorfstraße 23 auch das in der

Region verbreitete Querdielenhaus im Ortsbild

vertreten. Das Haus, das im Kern der 1. Hälfte

des 19,Jh. entstammen dürfte, wurde 1904

durch einen Querflügel und verbindenden

Bauteil erweitert. Ein Bauernhaus, das nach

mündlicher Überlieferung im 19.Jh. von ander-

er Stelle an seinen heutigen Standort umge-

setzt wurde, ist Amelither Straße 21, erbaut

1790, ein zweigeschossiger Fachwerkbau der

regional verbreiteten Gestalt und räumlichen

Organisation mit hoher, zwischen Wohnteil und

ehemaligem Wirtschaftsbereich eingeschoben-

er Quereinfahrt. Zu der nur geringen Zahl älter-

er Nebengebäude, die auf den Hofanlagen der

Region in einer ungestörten Gestalt überkom-

men sind, gehört ein auf dem Nachbargrund-

stück befindlicher zweigeschossiger Fachwerk-

speicher aus der Zeit um 1800 (Amelither

Straße 23). Das allmähliche Ausklingen der

alten, regional typischen Hausformen im Verlauf

des 19.Jh. wird in dem ehemaligen Wohnwirt-

schaftsgebäude Amelither Straße 20 anschau-

lich, einem schlichten Fachwerkbau etwa der

Mitte des 19.Jh., an dessen Straßenseite die

ursprünglich vorhandene, heute zugesetzte

Toreinfahrt noch erkennbar ist.

Südöstlich außerhalb des Ortes liegt die so

genannte Teufelsmühle, ein alter Mühlenstand-

ort an der Ahle, der seit 1704 nachweisbar ist

und heute mit seinen der 1. bis 2. Hälfte des

19.Jh. entstammenden Fachwerkgebäuden im

Landschaftsbild des Ahletals malerisch in

Erscheinung tritt. Die ehemalige Getreidemühle

ist seit 1986 nicht mehr in Betrieb.

350

Schönhagen, Amelither Straße 33, Wohnwirtschaftsgebäude, 1688

vorgehoben ist. Die Nordostseite des Mittel-

schiffes schließt eine durch kannelierte Pilaster

gegliederte Kanzelaltarwand mit mittiger,

erhöht angeordneter Kanzel. Auf dem südwest-

lich an den Kirchhof anstoßenden Pfarrgrund-

stück befindet sich an der Amelither Straße das

Pfarrhaus, ein schlichter Fachwerkbau, mit

welchem 1787 ein älteres Pfarrgebäude an glei-

cher Stelle ersetzt wurde (Bomstraße 4).

Die Tatsache, dass Schönhagen im Verbrei-

tungsgebiet der Hausformen des Oberweser-

raumes liegt, spiegelt sich im Ortsbild noch

wider, wenn auch das Dorf heute nicht mehr

reich an gut erhaltenen baulichen Zeugnissen

seiner Geschichte ist. Die übliche Hausform war

in älterer Zeit das Längsdielenhaus vom

Oberwesertyp, dessen Giebel in längerer Ab-

folge ehedem das Bild der Amelither Straße

unweit der Pfarrkirche prägten. Die Verände-

rungen und Umbauten haben von dieser

ansehnlichen Häuserzeile des 17. und 18.Jh.,

die die Fotografien aus der Zeit nach dem

Zweiten Weltkrieg noch zeigen, nicht viel übrig

gelassen. Gut erhalten, und dies nicht nur, was

das äußere Erscheinungsbild betrifft, sondern

auch in seiner charakteristischen inneren

Raumstruktur, ist hier allein noch das Haus

Amelither Straße 33 von 1688, ein Geschoss-

bau, dessen hohe Dieleneinfahrt auf dem

Torbalken mit einem Rankenornament reich

verziert ist. Im Kern älter ist das grundsätzlich

gleichartige, stärker veränderte Haus Amelither

Straße 41, dessen Erbauungsdatum mit 1608

angegeben wird. Neben Häusern dieses Typus

ist mit dem ehemaligen Wohnwirtschafts-

gebäude Unterdorfstraße 23 auch das in der

Region verbreitete Querdielenhaus im Ortsbild

vertreten. Das Haus, das im Kern der 1. Hälfte

des 19,Jh. entstammen dürfte, wurde 1904

durch einen Querflügel und verbindenden

Bauteil erweitert. Ein Bauernhaus, das nach

mündlicher Überlieferung im 19.Jh. von ander-

er Stelle an seinen heutigen Standort umge-

setzt wurde, ist Amelither Straße 21, erbaut

1790, ein zweigeschossiger Fachwerkbau der

regional verbreiteten Gestalt und räumlichen

Organisation mit hoher, zwischen Wohnteil und

ehemaligem Wirtschaftsbereich eingeschoben-

er Quereinfahrt. Zu der nur geringen Zahl älter-

er Nebengebäude, die auf den Hofanlagen der

Region in einer ungestörten Gestalt überkom-

men sind, gehört ein auf dem Nachbargrund-

stück befindlicher zweigeschossiger Fachwerk-

speicher aus der Zeit um 1800 (Amelither

Straße 23). Das allmähliche Ausklingen der

alten, regional typischen Hausformen im Verlauf

des 19.Jh. wird in dem ehemaligen Wohnwirt-

schaftsgebäude Amelither Straße 20 anschau-

lich, einem schlichten Fachwerkbau etwa der

Mitte des 19.Jh., an dessen Straßenseite die

ursprünglich vorhandene, heute zugesetzte

Toreinfahrt noch erkennbar ist.

Südöstlich außerhalb des Ortes liegt die so

genannte Teufelsmühle, ein alter Mühlenstand-

ort an der Ahle, der seit 1704 nachweisbar ist

und heute mit seinen der 1. bis 2. Hälfte des

19.Jh. entstammenden Fachwerkgebäuden im

Landschaftsbild des Ahletals malerisch in

Erscheinung tritt. Die ehemalige Getreidemühle

ist seit 1986 nicht mehr in Betrieb.

350