85

A. Gnirs Eine vorrömische Nekropole innerhalb der Mauern des antiken Bola

86

kleine Gußklumpen zu zählen, die in der Gräber-

schichte zum Vorschein kamen.1)

Den reichsten Bestand im Fundinventar der

Nekropole bildet die Reihe der Grabgefäße. Leider

war der Erhaltungszustand der meisten Bruchstücke

ein derart schlechter, daß ein Zusammensetzen der

Scherben unmöglich war. Immerhin ist es ge-

lungen, 21 Gefäße zusammenzusetzen, die mit ihren

Formen und der Verschiedenheit der Dekorations-

weisen auf einen nicht unbedeutenden Reichtum

und auffallende Mannigfaltigkeit der einheimischen

keramischen Erzeugnisse hinweisen. Letztere Er-

scheinung wird verständlich, wenn man bedenkt,

daß die Istrer als ein Meer befahrendes Volk mit

den altitalischen wie hellenischen Kulturgebieten

vielfach in unmittelbare Berührung kommen mußten

und von außen her viele Einflüsse aufnahmen.

Zunächst konnte in der Nekropole beobachtet

werden, daß wenigstens in dem durchforschten

Teile importierte Gefäße für die Verwendung als

Graburnen ausgeschlossen blieben, und daß zur

Aufnahme der Knochenreste nur inländisches Er-

zeugnis bestimmt wurde. Dasselbe zeigt in der

Qualität des Materials, der Ausführung wie der

J) Die Analyse derselben, wie der Bronze einiger Arte-

fakte wurde auf Ansuchen der k. k. Z. K. im chemischen

Laboratorium der Kunstgewerbeschule des k. k. öster-

reichischen Museums für Kunst und Industrie von Prof.

E. Adam (1. 2) und Prof. F. Linke (3) durchgeführt und hat

folgendes ergeben:

1. Gußklumpen:

2. Artefakte:

Kupfer.

75’79%

a) Fragment einer

Fibel:

Zinn.

17-80%

Kupfer.

77-09%

Blei .

2'17%

Zinn.

5-18%

Silber: Spuren

Blei.

0-80%

Erdiges samt Eisen-

Nickel.

0-23%

oxyd.

0-77%

Erdige Substanz samt

Patina etc. als Rest

3-47%

Eisenoxyd ....

4'95%

100-00%

Patinabestandteile u.

organ. Substanzen

11-75%

1 oo-oo°/u

3. Fragment eines Armbandes, ganz in morsche, grüne

Patina verwandelt:

Kupfer. 54-40%

Zinn.•. 5’65%

Blei. 0*41 °/0

Erdiges, darunter auch Eisenoxyd. 4-25%

Patinabestandteile, Kohlensäure, Sauerstoff, Wasser

und Organisches als Rest. 35'29%

~~ ioo-oo%

Kein Zink, dagegen ganz bestimmt nachgewiesen

Spuren von Nickel,

Schmückung beträchtliche Abstufungen. Als Mate-

rial wurde die bereits oben erwähnte Tonerde ver-

wendet, die mit stärkerem Zusatz von körnigem

Sand zur Herstellung der dickwandigen, grob ge-

arbeiteten Ossuarien verwendet wurde. Zahlreicher

als aus anderen Kastellierfunden sind dünnwandige,

feiner gearbeitete Gefäße in den Gräbern von Pola

gefunden worden, die aus besserem Material ohne

Sandzusatz bestehen. Auch sonst gewinnt es den

Anschein, daß die küstennahen Kastellierleute in

dem keramischen Handwerk ihren binnenländischen

Stammesg'enossen, z. B. denen des Kastelliers von

Vermo, etwas voraus wraren. Immerhin ist auch

hier die Topfware ohne Töpferscheibe aus freier

Hand, doch mit großer Geschicklichkeit erzeugt.

Die Oberfläche der Gefäße ist mit Stäbchen fein

geglättet worden und in braune oder schwarze

Färbung gebracht. Es sind auch Beispiele vor-

handen, die zeigen, daß dunkle Gefäße mit weißer

Farbe überzogen wurden. Unverzierte Gefäße

scheinen viel seltener zu sein als solche, die orna-

mentalen Schmuck tragen. Die Ornamentierung

wurde in verschiedener Weise durchgeführt:

1. Am rohesten sind die Reliefornamente aus-

geführt, die wie die Träger derselben schlechtes

Arbeitsmaterial, rohe und unbeholfene Arbeit er-

kennen lassen.

Ornamente: «) Zickzack zwischen zwei Reifen,

rohe Tupfenleiste einfach, feinere Tupfenleisten

in zwei bis vier parallelen Zügen am Gefäßrand.

Schnurimitation (durch schräge Schnitte in runde,

parallel zum Gefäßrand laufende Randleisten her-

vorgerufen) auf situlaähnlichen Gefäßen und Urnen

(Fig. 88, 12. und 9).

2. Ornament, durch eingeschnittene, furchen-

ähnliche Linie hergestellt, die mit weißer Kreide

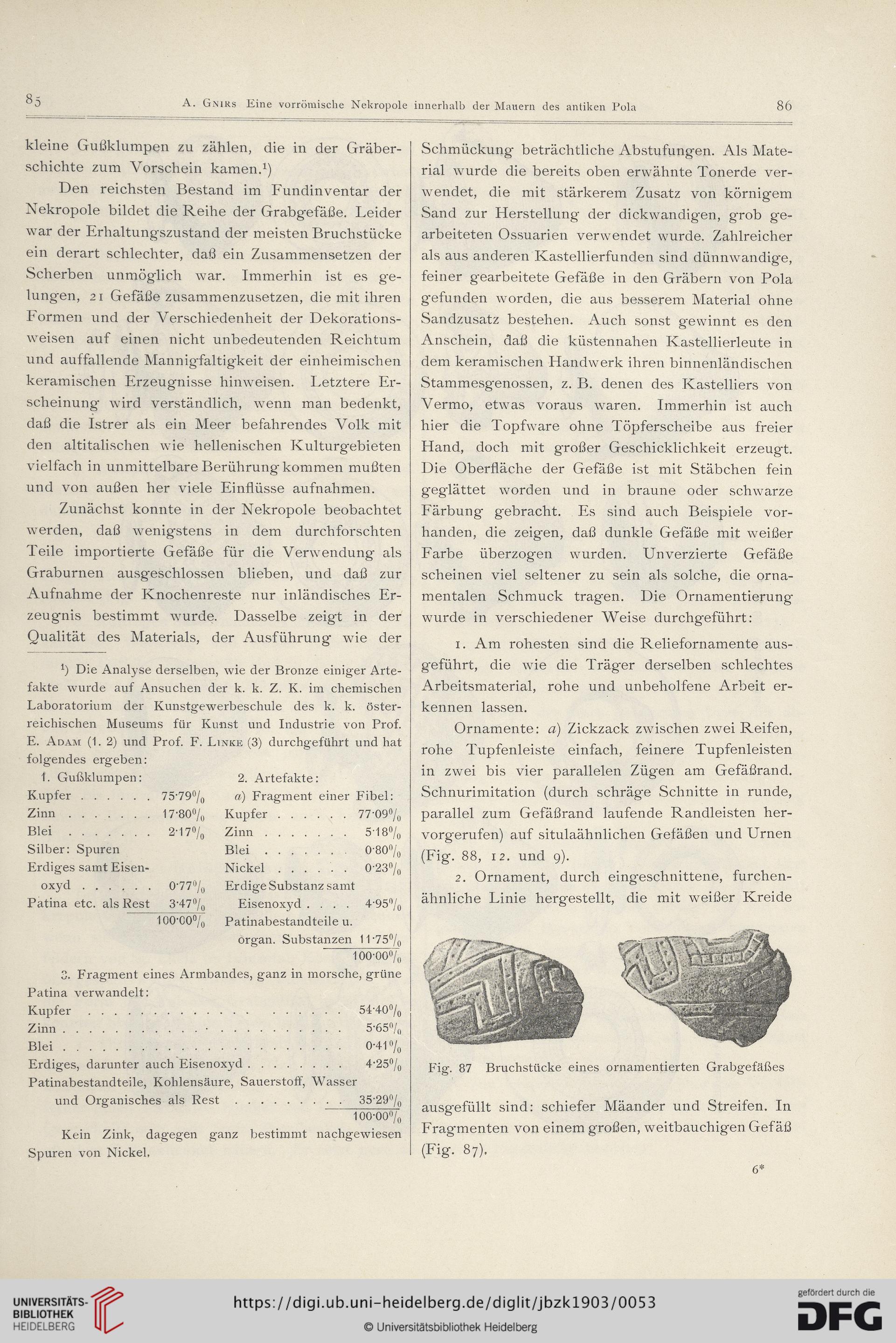

Fig. 87 Bruchstücke eines ornamentierten Grabgefäßes

ausgefüllt sind: schiefer Mäander und Streifen. In

Fragmenten von einem großen, weitbauchigen Gefäß

(Fig. 87).

6

A. Gnirs Eine vorrömische Nekropole innerhalb der Mauern des antiken Bola

86

kleine Gußklumpen zu zählen, die in der Gräber-

schichte zum Vorschein kamen.1)

Den reichsten Bestand im Fundinventar der

Nekropole bildet die Reihe der Grabgefäße. Leider

war der Erhaltungszustand der meisten Bruchstücke

ein derart schlechter, daß ein Zusammensetzen der

Scherben unmöglich war. Immerhin ist es ge-

lungen, 21 Gefäße zusammenzusetzen, die mit ihren

Formen und der Verschiedenheit der Dekorations-

weisen auf einen nicht unbedeutenden Reichtum

und auffallende Mannigfaltigkeit der einheimischen

keramischen Erzeugnisse hinweisen. Letztere Er-

scheinung wird verständlich, wenn man bedenkt,

daß die Istrer als ein Meer befahrendes Volk mit

den altitalischen wie hellenischen Kulturgebieten

vielfach in unmittelbare Berührung kommen mußten

und von außen her viele Einflüsse aufnahmen.

Zunächst konnte in der Nekropole beobachtet

werden, daß wenigstens in dem durchforschten

Teile importierte Gefäße für die Verwendung als

Graburnen ausgeschlossen blieben, und daß zur

Aufnahme der Knochenreste nur inländisches Er-

zeugnis bestimmt wurde. Dasselbe zeigt in der

Qualität des Materials, der Ausführung wie der

J) Die Analyse derselben, wie der Bronze einiger Arte-

fakte wurde auf Ansuchen der k. k. Z. K. im chemischen

Laboratorium der Kunstgewerbeschule des k. k. öster-

reichischen Museums für Kunst und Industrie von Prof.

E. Adam (1. 2) und Prof. F. Linke (3) durchgeführt und hat

folgendes ergeben:

1. Gußklumpen:

2. Artefakte:

Kupfer.

75’79%

a) Fragment einer

Fibel:

Zinn.

17-80%

Kupfer.

77-09%

Blei .

2'17%

Zinn.

5-18%

Silber: Spuren

Blei.

0-80%

Erdiges samt Eisen-

Nickel.

0-23%

oxyd.

0-77%

Erdige Substanz samt

Patina etc. als Rest

3-47%

Eisenoxyd ....

4'95%

100-00%

Patinabestandteile u.

organ. Substanzen

11-75%

1 oo-oo°/u

3. Fragment eines Armbandes, ganz in morsche, grüne

Patina verwandelt:

Kupfer. 54-40%

Zinn.•. 5’65%

Blei. 0*41 °/0

Erdiges, darunter auch Eisenoxyd. 4-25%

Patinabestandteile, Kohlensäure, Sauerstoff, Wasser

und Organisches als Rest. 35'29%

~~ ioo-oo%

Kein Zink, dagegen ganz bestimmt nachgewiesen

Spuren von Nickel,

Schmückung beträchtliche Abstufungen. Als Mate-

rial wurde die bereits oben erwähnte Tonerde ver-

wendet, die mit stärkerem Zusatz von körnigem

Sand zur Herstellung der dickwandigen, grob ge-

arbeiteten Ossuarien verwendet wurde. Zahlreicher

als aus anderen Kastellierfunden sind dünnwandige,

feiner gearbeitete Gefäße in den Gräbern von Pola

gefunden worden, die aus besserem Material ohne

Sandzusatz bestehen. Auch sonst gewinnt es den

Anschein, daß die küstennahen Kastellierleute in

dem keramischen Handwerk ihren binnenländischen

Stammesg'enossen, z. B. denen des Kastelliers von

Vermo, etwas voraus wraren. Immerhin ist auch

hier die Topfware ohne Töpferscheibe aus freier

Hand, doch mit großer Geschicklichkeit erzeugt.

Die Oberfläche der Gefäße ist mit Stäbchen fein

geglättet worden und in braune oder schwarze

Färbung gebracht. Es sind auch Beispiele vor-

handen, die zeigen, daß dunkle Gefäße mit weißer

Farbe überzogen wurden. Unverzierte Gefäße

scheinen viel seltener zu sein als solche, die orna-

mentalen Schmuck tragen. Die Ornamentierung

wurde in verschiedener Weise durchgeführt:

1. Am rohesten sind die Reliefornamente aus-

geführt, die wie die Träger derselben schlechtes

Arbeitsmaterial, rohe und unbeholfene Arbeit er-

kennen lassen.

Ornamente: «) Zickzack zwischen zwei Reifen,

rohe Tupfenleiste einfach, feinere Tupfenleisten

in zwei bis vier parallelen Zügen am Gefäßrand.

Schnurimitation (durch schräge Schnitte in runde,

parallel zum Gefäßrand laufende Randleisten her-

vorgerufen) auf situlaähnlichen Gefäßen und Urnen

(Fig. 88, 12. und 9).

2. Ornament, durch eingeschnittene, furchen-

ähnliche Linie hergestellt, die mit weißer Kreide

Fig. 87 Bruchstücke eines ornamentierten Grabgefäßes

ausgefüllt sind: schiefer Mäander und Streifen. In

Fragmenten von einem großen, weitbauchigen Gefäß

(Fig. 87).

6