119

K. Moser Nekropole von S. Servolo in Istrien

I 20

alle derart zerdrückt und mürbe, daß es bei so

vielen Gräbern nicht gelang, auch nur eine ganz

herauszubekommen; denn der mit'Kalzitspaltungs-

stückchen gemengte Lehm war nur sehr schwach

gebrannt, vielleicht nur getrocknet.

Die meist gewaltsam zerbrochenen Beigaben

von Bronze, insbesondere Ringe, .Spiralen, Fibeln

und Anhängsel in Birnform, seltener von Eisen,

Lanzen, Kelte oder Schwert, waren alle verbogen

und zeigten deutlich, daß sie bei der Verbrennung

des Leichnams aus dem Feuer mit dem Leichen-

brande in die kleine Grabkammer hineing'ezwängt

wurden; wo sich das Grab als zu klein erwies,

wurde z. B. das Schwert mit samt der Scheide

bandartig zusammengebogen ins Grab gelegt oder

die Lanze, im heißen Zustande um die Graburne

umgebogen, beig'esetzt (Fig. 129). Die Bronzeringe

und Fibeln waren meist halbiert oder in Bruch-

stücken vorhanden, nicht selten ganz verbogen

oder zerstückelt, in feinkohlige Masse gehüllt und

mit anhaftendem Leichenbrande bedeckt, so daß

ihre Reinigung viel Mühe erforderte. Sämtliche

Bronzen waren mit einer erdigen krätzigen Schichte

bedeckt, die, wenn sie von selbst absprang, eine

schöne, feine, bläulichgrüne Patina barg.

Diejenigen Gräber, welche den meisten Leichen-

brand enthielten, hatten oft keine Wände und nur

wenig Beigaben, wahrscheinlich Massengräber

armer Leute; oft waren nur kleine Bronzeknöpfe

im Kohlenstaub, beziehungsweise im kaum bemerk-

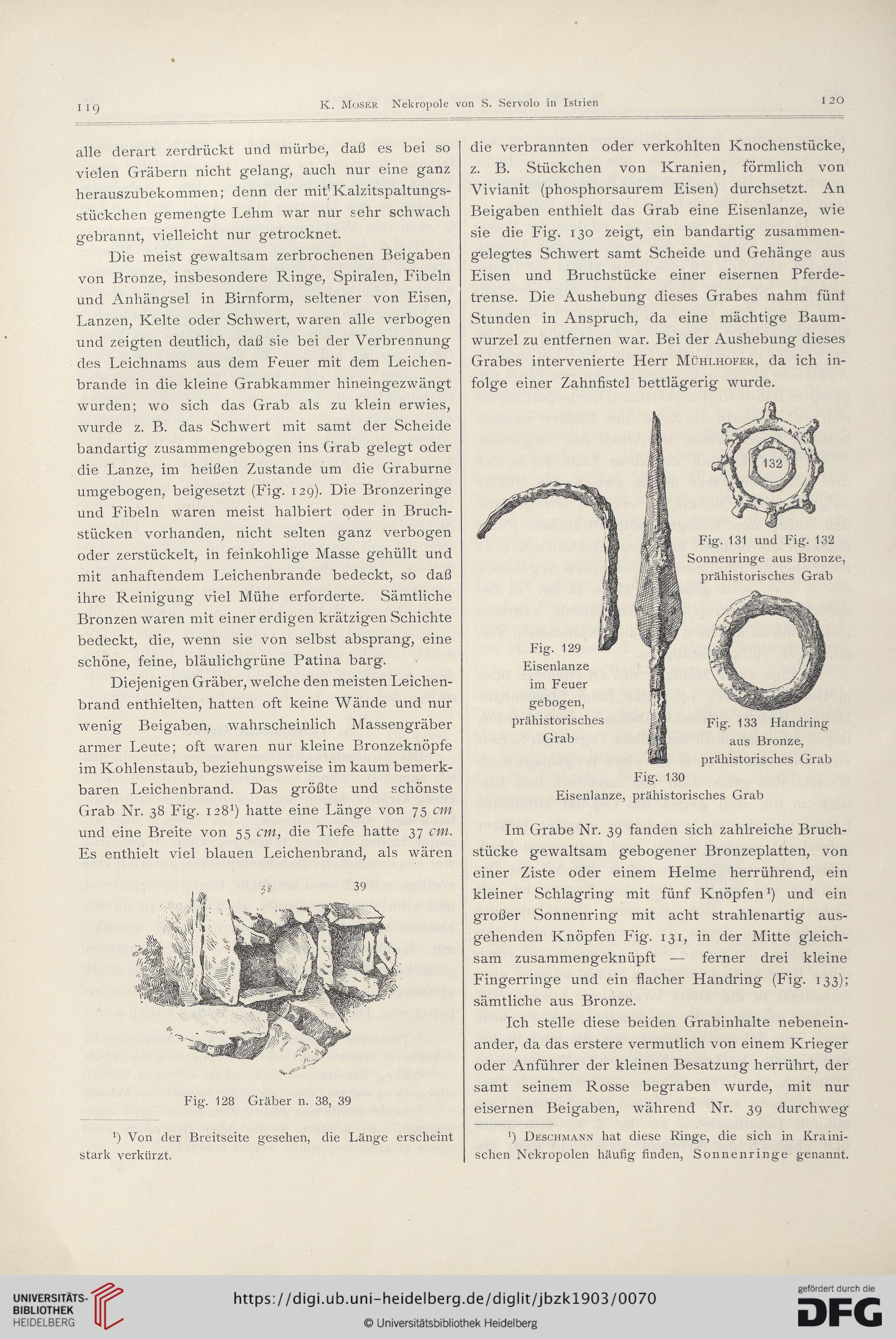

baren Leichenbrand. Das größte und schönste

Grab Nr. 38 Fig. 1281) hatte eine Länge von 75 cm

und eine Breite von 55 cm, die Tiefe hatte 37 cm.

Es enthielt viel blauen Leichenbrand, als wären

Fig. 128 Gräber n. 38, 39

b Von der Breitseite gesehen, die Länge erscheint

stark verkürzt.

die verbrannten oder verkohlten Knochenstücke,

z. B. Stückchen von Kranien, förmlich von

Vivianit (phosphorsaurem Eisen) durchsetzt. An

Beigaben enthielt das Grab eine Eisenlanze, wie

sie die Fig. 130 zeigt, ein bandartig zusammen-

gelegtes Schwert samt Scheide und Gehänge aus

Eisen und Bruchstücke einer eisernen Pferde-

trense. Die Aushebung dieses Grabes nahm fünf

Stunden in Anspruch, da eine mächtige Baum-

wurzel zu entfernen war. Bei der Aushebung dieses

Grabes intervenierte Herr Mühlhofer, da ich in-

folge einer Zahnfistcl bettlägerig wurde.

Eisenlanze

im Feuer

gebogen,

prähistorisches

Grab

Eisenlanze,

Fig. 131 und Fig. 132

Sonnenringe aus Bronze,

prähistorisches Grab

Fig. 133 Handring

aus Bronze,

prähistorisches Grab

Fig. 130

prähistorisches Grab

Im Grabe Nr. 39 fanden sich zahlreiche Bruch-

stücke gewaltsam gebogener Bronzeplatten, von

einer Ziste oder einem Helme herrührend, ein

kleiner Schlagring mit fünf Knöpfen1) und ein

großer Sonnenring mit acht strahlenartig aus-

gehenden Knöpfen Fig. 131, in der Mitte gleich-

sam zusammengeknüpft — ferner drei kleine

Fingerringe und ein flacher Handring (Fig. 133);

sämtliche aus Bronze.

Ich stelle diese beiden Grabinhalte nebenein-

ander, da das erstere vermutlich von einem Krieger

oder Anführer der kleinen Besatzung herrührt, der

samt seinem Rosse begraben wurde, mit nur

eisernen Beigaben, während Nr. 39 durchweg'

b Deschmann hat diese Ringe, die sich in Kra mi-

schen Nekropolen häufig finden, Sonnenringe genannt.

K. Moser Nekropole von S. Servolo in Istrien

I 20

alle derart zerdrückt und mürbe, daß es bei so

vielen Gräbern nicht gelang, auch nur eine ganz

herauszubekommen; denn der mit'Kalzitspaltungs-

stückchen gemengte Lehm war nur sehr schwach

gebrannt, vielleicht nur getrocknet.

Die meist gewaltsam zerbrochenen Beigaben

von Bronze, insbesondere Ringe, .Spiralen, Fibeln

und Anhängsel in Birnform, seltener von Eisen,

Lanzen, Kelte oder Schwert, waren alle verbogen

und zeigten deutlich, daß sie bei der Verbrennung

des Leichnams aus dem Feuer mit dem Leichen-

brande in die kleine Grabkammer hineing'ezwängt

wurden; wo sich das Grab als zu klein erwies,

wurde z. B. das Schwert mit samt der Scheide

bandartig zusammengebogen ins Grab gelegt oder

die Lanze, im heißen Zustande um die Graburne

umgebogen, beig'esetzt (Fig. 129). Die Bronzeringe

und Fibeln waren meist halbiert oder in Bruch-

stücken vorhanden, nicht selten ganz verbogen

oder zerstückelt, in feinkohlige Masse gehüllt und

mit anhaftendem Leichenbrande bedeckt, so daß

ihre Reinigung viel Mühe erforderte. Sämtliche

Bronzen waren mit einer erdigen krätzigen Schichte

bedeckt, die, wenn sie von selbst absprang, eine

schöne, feine, bläulichgrüne Patina barg.

Diejenigen Gräber, welche den meisten Leichen-

brand enthielten, hatten oft keine Wände und nur

wenig Beigaben, wahrscheinlich Massengräber

armer Leute; oft waren nur kleine Bronzeknöpfe

im Kohlenstaub, beziehungsweise im kaum bemerk-

baren Leichenbrand. Das größte und schönste

Grab Nr. 38 Fig. 1281) hatte eine Länge von 75 cm

und eine Breite von 55 cm, die Tiefe hatte 37 cm.

Es enthielt viel blauen Leichenbrand, als wären

Fig. 128 Gräber n. 38, 39

b Von der Breitseite gesehen, die Länge erscheint

stark verkürzt.

die verbrannten oder verkohlten Knochenstücke,

z. B. Stückchen von Kranien, förmlich von

Vivianit (phosphorsaurem Eisen) durchsetzt. An

Beigaben enthielt das Grab eine Eisenlanze, wie

sie die Fig. 130 zeigt, ein bandartig zusammen-

gelegtes Schwert samt Scheide und Gehänge aus

Eisen und Bruchstücke einer eisernen Pferde-

trense. Die Aushebung dieses Grabes nahm fünf

Stunden in Anspruch, da eine mächtige Baum-

wurzel zu entfernen war. Bei der Aushebung dieses

Grabes intervenierte Herr Mühlhofer, da ich in-

folge einer Zahnfistcl bettlägerig wurde.

Eisenlanze

im Feuer

gebogen,

prähistorisches

Grab

Eisenlanze,

Fig. 131 und Fig. 132

Sonnenringe aus Bronze,

prähistorisches Grab

Fig. 133 Handring

aus Bronze,

prähistorisches Grab

Fig. 130

prähistorisches Grab

Im Grabe Nr. 39 fanden sich zahlreiche Bruch-

stücke gewaltsam gebogener Bronzeplatten, von

einer Ziste oder einem Helme herrührend, ein

kleiner Schlagring mit fünf Knöpfen1) und ein

großer Sonnenring mit acht strahlenartig aus-

gehenden Knöpfen Fig. 131, in der Mitte gleich-

sam zusammengeknüpft — ferner drei kleine

Fingerringe und ein flacher Handring (Fig. 133);

sämtliche aus Bronze.

Ich stelle diese beiden Grabinhalte nebenein-

ander, da das erstere vermutlich von einem Krieger

oder Anführer der kleinen Besatzung herrührt, der

samt seinem Rosse begraben wurde, mit nur

eisernen Beigaben, während Nr. 39 durchweg'

b Deschmann hat diese Ringe, die sich in Kra mi-

schen Nekropolen häufig finden, Sonnenringe genannt.