169

K. v. Schwerzenbach Bauliche Überreste von Brigantium

bäude, wo sich an den Mauern ein 10 cm breiter

Aufsatz zur Auflag'e der Suspensura zeigte; in den

übrigen Hypokausten fehlt ein solcher.

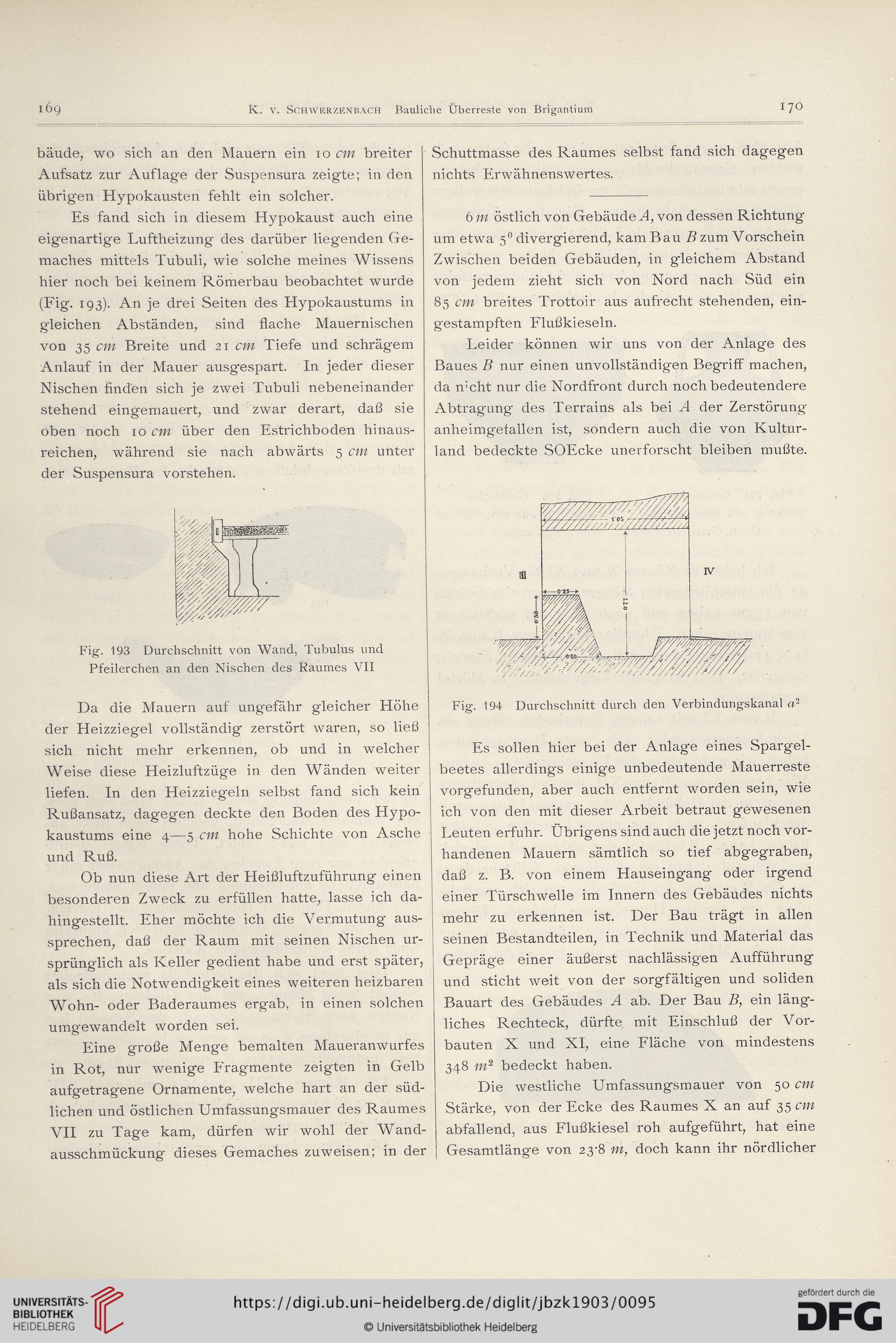

Es fand sich in diesem Hypokaust auch eine

eigenartige Luftheizung des darüber liegenden Ge-

maches mittels Tubuli, wie solche meines Wissens

hier noch bei keinem Römerbau beobachtet wurde

(Fig. 193). An je drei Seiten des Hypokaustums in

gleichen Abständen, sind flache Mauernischen

von 35 cm Breite und 21 cm Tiefe und schrägem

Anlauf in der Mauer ausgespart. In jeder dieser

Nischen finden sich je zwei Tubuli nebeneinander

stehend eingemauert, und zwar derart, daß sie

oben noch 10 cm über den Estrichboden hinaus-

reichen, während sie nach abwärts 5 «w unter

der Suspensura vorstehen.

Fig. 193 Durchschnitt von Wand, Tubulus und

Pfeilerchen an den Nischen des Raumes VII

Schuttmasse des Raumes selbst fand sich dagegen

nichts Erwähnenswertes.

6 m östlich von Gebäude A, von dessen Richtung

um etwa 50 divergierend, kam Bau B zum Vorschein

Zwischen beiden Gebäuden, in gleichem Abstand

von jedem zieht sich von Nord nach Süd ein

85 cm breites Trottoir aus aufrecht stehenden, ein-

gestampften Flußkieseln.

Leider können wir uns von der Anlage des

Baues B nur einen unvollständigen Begriff machen,

da n;cht nur die Nordfront durch noch bedeutendere

Abtragung des Terrains als bei A der Zerstörung

anheimg'etallen ist, sondern auch die von Kultur-

land bedeckte SOEcke unerforscht bleiben mußte.

Da die Mauern auf ungefähr gleicher Höhe

der Heizziegel vollständig zerstört waren, so ließ

sich nicht mehr erkennen, ob und in welcher

Weise diese Heizluftzüge in den Wänden weiter

liefen. In den Heizziegeln selbst fand sich kein

Rußansatz, dagegen deckte den Boden des Hypo-

kaustums eine 4—5 cm hohe Schichte von Asche

und Ruß.

Ob nun diese Art der Heißluftzuführung einen

besonderen Zweck zu erfüllen hatte, lasse ich da-

hingestellt. Eher möchte ich die Vermutung aus-

sprechen, daß der Raum mit seinen Nischen ur-

sprünglich als Keller gedient habe und erst später,

als sich die Notwendigkeit eines weiteren heizbaren

Wohn- oder Baderaumes ergab, in einen solchen

umgewandelt worden sei.

Eine große Menge bemalten Maueranwurfes

in Rot, nur wenige Fragmente zeigten in Gelb

aufgetragene Ornamente, welche hart an der süd-

lichen und östlichen Umfassungsmauer des Raumes

VII zu Tage kam, dürfen wir wohl der Wand-

ausschmückung dieses Gemaches zuweisen; in der

Fig. 194 Durchschnitt durch den Verbindungskanal a2

Es sollen hier bei der Anlage eines Spargel-

beetes allerdings einige unbedeutende Mauerreste

vorgefunden, aber auch entfernt worden sein, wie

ich von den mit dieser Arbeit betraut gewesenen

Leuten erfuhr. Übrigens sind auch die jetzt noch vor-

handenen Mauern sämtlich so tief abgegraben,

daß z. B. von einem Hauseingang oder irgend

einer Türschwelle im Innern des Gebäudes nichts

mehr zu erkennen ist. Der Bau trägt in allen

seinen Bestandteilen, in Technik und Material das

Gepräge einer äußerst nachlässigen Aufführung

und sticht weit von der sorgfältigen und soliden

Bauart des Gebäudes A ab. Der Bau B, ein läng-

liches Rechteck, dürfte mit Einschluß der Vor-

bauten X und XI, eine Fläche von mindestens

348 m? bedeckt haben.

Die westliche Umfassungsmauer von 50 cm

Stärke, von der Ecke des Raumes X an auf 35 cm

abfallend, aus Flußkiesel roh aufgeführt, hat eine

Gesamtlänge von 23-8 m, doch kann ihr nördlicher

K. v. Schwerzenbach Bauliche Überreste von Brigantium

bäude, wo sich an den Mauern ein 10 cm breiter

Aufsatz zur Auflag'e der Suspensura zeigte; in den

übrigen Hypokausten fehlt ein solcher.

Es fand sich in diesem Hypokaust auch eine

eigenartige Luftheizung des darüber liegenden Ge-

maches mittels Tubuli, wie solche meines Wissens

hier noch bei keinem Römerbau beobachtet wurde

(Fig. 193). An je drei Seiten des Hypokaustums in

gleichen Abständen, sind flache Mauernischen

von 35 cm Breite und 21 cm Tiefe und schrägem

Anlauf in der Mauer ausgespart. In jeder dieser

Nischen finden sich je zwei Tubuli nebeneinander

stehend eingemauert, und zwar derart, daß sie

oben noch 10 cm über den Estrichboden hinaus-

reichen, während sie nach abwärts 5 «w unter

der Suspensura vorstehen.

Fig. 193 Durchschnitt von Wand, Tubulus und

Pfeilerchen an den Nischen des Raumes VII

Schuttmasse des Raumes selbst fand sich dagegen

nichts Erwähnenswertes.

6 m östlich von Gebäude A, von dessen Richtung

um etwa 50 divergierend, kam Bau B zum Vorschein

Zwischen beiden Gebäuden, in gleichem Abstand

von jedem zieht sich von Nord nach Süd ein

85 cm breites Trottoir aus aufrecht stehenden, ein-

gestampften Flußkieseln.

Leider können wir uns von der Anlage des

Baues B nur einen unvollständigen Begriff machen,

da n;cht nur die Nordfront durch noch bedeutendere

Abtragung des Terrains als bei A der Zerstörung

anheimg'etallen ist, sondern auch die von Kultur-

land bedeckte SOEcke unerforscht bleiben mußte.

Da die Mauern auf ungefähr gleicher Höhe

der Heizziegel vollständig zerstört waren, so ließ

sich nicht mehr erkennen, ob und in welcher

Weise diese Heizluftzüge in den Wänden weiter

liefen. In den Heizziegeln selbst fand sich kein

Rußansatz, dagegen deckte den Boden des Hypo-

kaustums eine 4—5 cm hohe Schichte von Asche

und Ruß.

Ob nun diese Art der Heißluftzuführung einen

besonderen Zweck zu erfüllen hatte, lasse ich da-

hingestellt. Eher möchte ich die Vermutung aus-

sprechen, daß der Raum mit seinen Nischen ur-

sprünglich als Keller gedient habe und erst später,

als sich die Notwendigkeit eines weiteren heizbaren

Wohn- oder Baderaumes ergab, in einen solchen

umgewandelt worden sei.

Eine große Menge bemalten Maueranwurfes

in Rot, nur wenige Fragmente zeigten in Gelb

aufgetragene Ornamente, welche hart an der süd-

lichen und östlichen Umfassungsmauer des Raumes

VII zu Tage kam, dürfen wir wohl der Wand-

ausschmückung dieses Gemaches zuweisen; in der

Fig. 194 Durchschnitt durch den Verbindungskanal a2

Es sollen hier bei der Anlage eines Spargel-

beetes allerdings einige unbedeutende Mauerreste

vorgefunden, aber auch entfernt worden sein, wie

ich von den mit dieser Arbeit betraut gewesenen

Leuten erfuhr. Übrigens sind auch die jetzt noch vor-

handenen Mauern sämtlich so tief abgegraben,

daß z. B. von einem Hauseingang oder irgend

einer Türschwelle im Innern des Gebäudes nichts

mehr zu erkennen ist. Der Bau trägt in allen

seinen Bestandteilen, in Technik und Material das

Gepräge einer äußerst nachlässigen Aufführung

und sticht weit von der sorgfältigen und soliden

Bauart des Gebäudes A ab. Der Bau B, ein läng-

liches Rechteck, dürfte mit Einschluß der Vor-

bauten X und XI, eine Fläche von mindestens

348 m? bedeckt haben.

Die westliche Umfassungsmauer von 50 cm

Stärke, von der Ecke des Raumes X an auf 35 cm

abfallend, aus Flußkiesel roh aufgeführt, hat eine

Gesamtlänge von 23-8 m, doch kann ihr nördlicher