227

A. Riegl Die Krainburger Funde

228

sehen Zeitschrift 1894, S. 294 ff. Taf. VI, 4). Die

haptischen Ausladungen der Quincunx halten da

noch den koloristischen Elementen die Wage, die

an anderen, mit den erwähnten Schnallen mitge-

fundenen Gegenständen hauptsächlich durch das

Niello repräsentiert sind.

Das V. Jh. hat in weiterer Steigerung der kolo-

ristischen Richtung die haptischen Ausladungen

auf glattem Grunde vollständig unterdrückt und

an ihre Stelle die Keilschnittverzierungen gesetzt;

ferner hat es gegenüber der früheren konzentri-

schen Komposition eine einseitig gerichtete

longitudinale bevorzugt (analog dem Gegensatz

des Langbaues zum Zentralbau), wobei die vier-

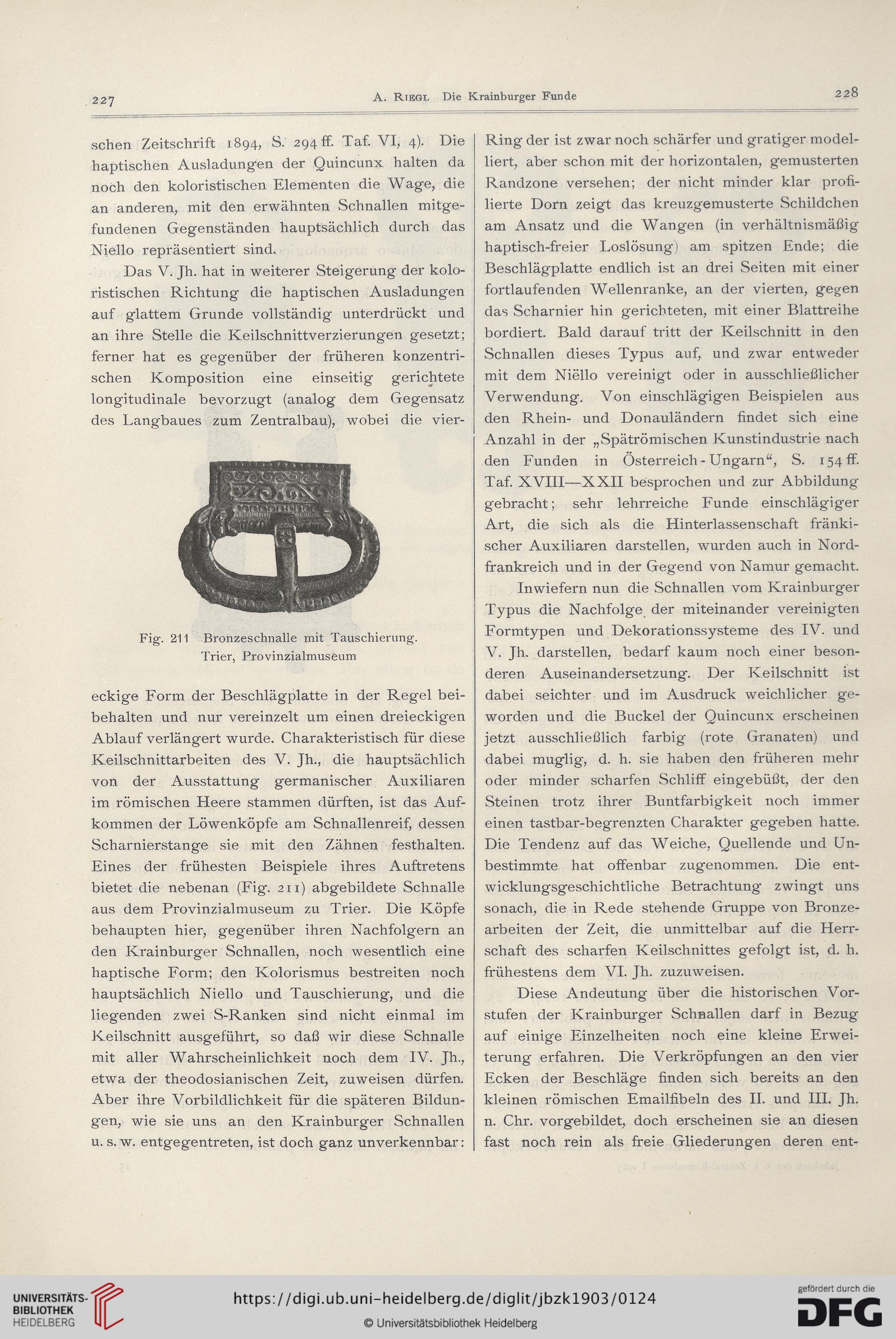

Fig. 211 Bronzeschnalle mit Tauschierung.

Trier, Provinzialmuseum

eckige Form der Beschlägplatte in der Regel bei-

behalten und nur vereinzelt um einen dreieckigen

Ablauf verlängert wurde. Charakteristisch für diese

Keilschnittarbeiten des V. Jh., die hauptsächlich

von der Ausstattung germanischer Auxiliären

im römischen Heere stammen dürften, ist das Auf-

kommen der Löwenköpfe am Schnallenreif, dessen

Scharnierstange sie mit den Zähnen festhalten.

Eines der frühesten Beispiele ihres Auftretens

bietet die nebenan (Fig. 211) abgebildete Schnalle

aus dem Provinzialmuseum zu Trier. Die Köpfe

behaupten hier, gegenüber ihren Nachfolgern an

den Krainburger Schnallen, noch wesentlich eine

haptische Form; den Kolorismus bestreiten noch

hauptsächlich Niello und Tauschierung, und die

liegenden zwei S-Ranken sind nicht einmal im

Keilschnitt ausgeführt, so daß wir diese Schnalle

mit aller Wahrscheinlichkeit noch dem IV. Jh.,

etwa der theodosianischen Zeit, zu weisen dürfen.

Aber ihre Vorbildlichkeit für die späteren Bildun-

gen, wie sie uns an den Krainburger Schnallen

u. s. w. entgegentreten, ist doch ganz unverkennbar:

Ring der ist zwar noch schärfer und grätiger model-

liert, aber schon mit der horizontalen, gemusterten

Randzone versehen; der nicht minder klar profi-

lierte Dorn zeigt das kreuzgemusterte Schildchen

am Ansatz und die Wangen (in verhältnismäßig

haptisch-freier Loslösung) am spitzen Ende; die

Beschlägplatte endlich ist an drei Seiten mit einer

fortlaufenden Wellenranke, an der vierten, gegen

das Scharnier hin gerichteten, mit einer Blattreihe

bordiert. Bald darauf tritt der Keilschnitt in den

Schnallen dieses Typus auf, und zwar entweder

mit dem Niello vereinigt oder in ausschließlicher

Verwendung. Von einschlägig’en Beispielen aus

den Rhein- und Donauländern findet sich eine

Anzahl in der „Spätrömischen Kunstindustrie nach

den Funden in Österreich - Ungarn“, S. 154 ff.

Taf. XVIII—XXII besprochen und zur Abbildung

gebracht; sehr lehrreiche Funde einschlägiger

Art, die sich als die Hinterlassenschaft fränki-

scher Auxiliären darstellen, wurden auch in Nord-

frankreich und in der Gegend von Namur gemacht.

Inwiefern nun die Schnallen vom Krainburg'er

Typus die Nachfolge der miteinander vereinigten

Formtypen und Dekorationssysteme des IV. und

V. Jh. darstellen, bedarf kaum noch einer beson-

deren Auseinandersetzung. Der Keilschnitt ist

dabei seichter und im Ausdruck weichlicher ge-

worden und die Buckel der Quincunx erscheinen

jetzt ausschließlich farbig (rote Granaten) und

dabei muglig, d. h. sie haben den früheren mehr

oder minder scharfen Schliff eingebüßt, der den

Steinen trotz ihrer Buntfarbigkeit noch immer

einen tastbar-begrenzten Charakter gegeben hatte.

Die Tendenz auf das Weiche, Quellende und Un-

bestimmte hat offenbar zugenommen. Die ent-

wicklungsgeschichtliche Betrachtung zwingt uns

sonach, die in Rede stehende Gruppe von Bronze-

arbeiten der Zeit, die unmittelbar auf die Herr-

schaft des scharfen Keilschnittes gefolgt ist, d. h.

frühestens dem VI. Jh. zuzuweisen.

Diese Andeutung über die historischen Vor-

stufen der Krainburger Schnallen darf in Bezug

auf einige Einzelheiten noch eine kleine Erwei-

terung erfahren. Die Verkröpfungen an den vier

Ecken der Beschläge finden sich bereits an den

kleinen römischen Emailfibeln des II. und III. Jh.

n. Chr. vorgebildet, doch erscheinen sie an diesen

fast noch rein als freie Gliederungen deren ent-

A. Riegl Die Krainburger Funde

228

sehen Zeitschrift 1894, S. 294 ff. Taf. VI, 4). Die

haptischen Ausladungen der Quincunx halten da

noch den koloristischen Elementen die Wage, die

an anderen, mit den erwähnten Schnallen mitge-

fundenen Gegenständen hauptsächlich durch das

Niello repräsentiert sind.

Das V. Jh. hat in weiterer Steigerung der kolo-

ristischen Richtung die haptischen Ausladungen

auf glattem Grunde vollständig unterdrückt und

an ihre Stelle die Keilschnittverzierungen gesetzt;

ferner hat es gegenüber der früheren konzentri-

schen Komposition eine einseitig gerichtete

longitudinale bevorzugt (analog dem Gegensatz

des Langbaues zum Zentralbau), wobei die vier-

Fig. 211 Bronzeschnalle mit Tauschierung.

Trier, Provinzialmuseum

eckige Form der Beschlägplatte in der Regel bei-

behalten und nur vereinzelt um einen dreieckigen

Ablauf verlängert wurde. Charakteristisch für diese

Keilschnittarbeiten des V. Jh., die hauptsächlich

von der Ausstattung germanischer Auxiliären

im römischen Heere stammen dürften, ist das Auf-

kommen der Löwenköpfe am Schnallenreif, dessen

Scharnierstange sie mit den Zähnen festhalten.

Eines der frühesten Beispiele ihres Auftretens

bietet die nebenan (Fig. 211) abgebildete Schnalle

aus dem Provinzialmuseum zu Trier. Die Köpfe

behaupten hier, gegenüber ihren Nachfolgern an

den Krainburger Schnallen, noch wesentlich eine

haptische Form; den Kolorismus bestreiten noch

hauptsächlich Niello und Tauschierung, und die

liegenden zwei S-Ranken sind nicht einmal im

Keilschnitt ausgeführt, so daß wir diese Schnalle

mit aller Wahrscheinlichkeit noch dem IV. Jh.,

etwa der theodosianischen Zeit, zu weisen dürfen.

Aber ihre Vorbildlichkeit für die späteren Bildun-

gen, wie sie uns an den Krainburger Schnallen

u. s. w. entgegentreten, ist doch ganz unverkennbar:

Ring der ist zwar noch schärfer und grätiger model-

liert, aber schon mit der horizontalen, gemusterten

Randzone versehen; der nicht minder klar profi-

lierte Dorn zeigt das kreuzgemusterte Schildchen

am Ansatz und die Wangen (in verhältnismäßig

haptisch-freier Loslösung) am spitzen Ende; die

Beschlägplatte endlich ist an drei Seiten mit einer

fortlaufenden Wellenranke, an der vierten, gegen

das Scharnier hin gerichteten, mit einer Blattreihe

bordiert. Bald darauf tritt der Keilschnitt in den

Schnallen dieses Typus auf, und zwar entweder

mit dem Niello vereinigt oder in ausschließlicher

Verwendung. Von einschlägig’en Beispielen aus

den Rhein- und Donauländern findet sich eine

Anzahl in der „Spätrömischen Kunstindustrie nach

den Funden in Österreich - Ungarn“, S. 154 ff.

Taf. XVIII—XXII besprochen und zur Abbildung

gebracht; sehr lehrreiche Funde einschlägiger

Art, die sich als die Hinterlassenschaft fränki-

scher Auxiliären darstellen, wurden auch in Nord-

frankreich und in der Gegend von Namur gemacht.

Inwiefern nun die Schnallen vom Krainburg'er

Typus die Nachfolge der miteinander vereinigten

Formtypen und Dekorationssysteme des IV. und

V. Jh. darstellen, bedarf kaum noch einer beson-

deren Auseinandersetzung. Der Keilschnitt ist

dabei seichter und im Ausdruck weichlicher ge-

worden und die Buckel der Quincunx erscheinen

jetzt ausschließlich farbig (rote Granaten) und

dabei muglig, d. h. sie haben den früheren mehr

oder minder scharfen Schliff eingebüßt, der den

Steinen trotz ihrer Buntfarbigkeit noch immer

einen tastbar-begrenzten Charakter gegeben hatte.

Die Tendenz auf das Weiche, Quellende und Un-

bestimmte hat offenbar zugenommen. Die ent-

wicklungsgeschichtliche Betrachtung zwingt uns

sonach, die in Rede stehende Gruppe von Bronze-

arbeiten der Zeit, die unmittelbar auf die Herr-

schaft des scharfen Keilschnittes gefolgt ist, d. h.

frühestens dem VI. Jh. zuzuweisen.

Diese Andeutung über die historischen Vor-

stufen der Krainburger Schnallen darf in Bezug

auf einige Einzelheiten noch eine kleine Erwei-

terung erfahren. Die Verkröpfungen an den vier

Ecken der Beschläge finden sich bereits an den

kleinen römischen Emailfibeln des II. und III. Jh.

n. Chr. vorgebildet, doch erscheinen sie an diesen

fast noch rein als freie Gliederungen deren ent-