229

A. Riegt, Die Krainburger Funde

230

wicklungsgeschichtliche Vorstufe kleine abzwei-

gende Ranken von kreisförmiger Einrollung ge-

bildet haben dürften. Daran schließen sich bron-

zene Gürtelbeschläge des IV. Jh. von jener Art,

wofür ich in der „Spätrömischen Kunstindustrie“

S. 169, in Fig. 78 Beispiele aus Spalato gegeben

habe; die kreisrunden Ausladungen sind auch hier

noch, wie schon an jenen Emails, durch einge-

punzte Kreise mit zentralem Punkt markiert, die

hier besonders deutlich ihre Abkunft von einge-

rollten Rankenvoluten verraten (vgl. Fig. 215).

Seit dem V. Jh. begegnet die gleiche Neigung- an

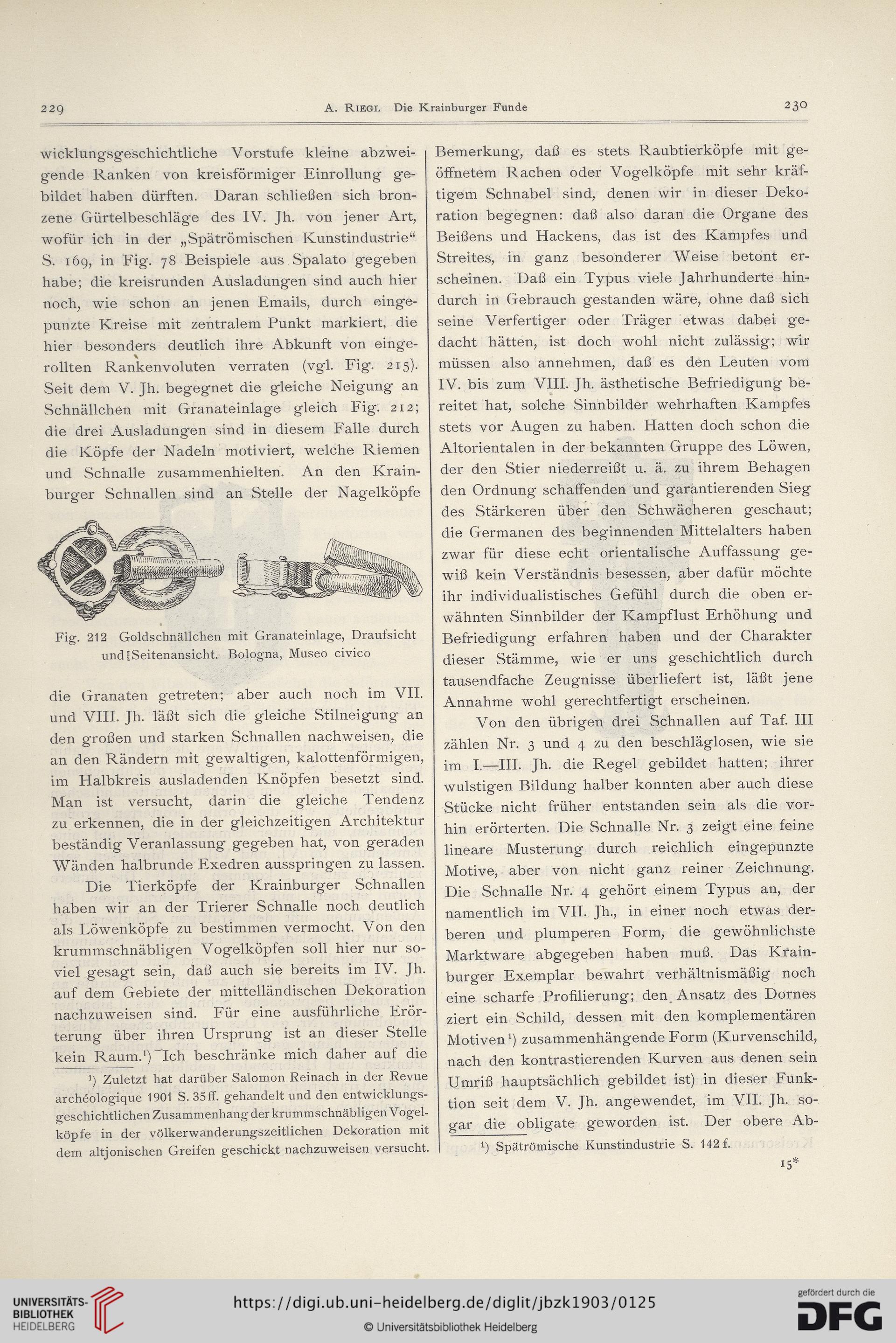

Schnällchen mit Granateinlage gleich Fig. 212;

die drei Ausladungen sind in diesem Falle durch

die Köpfe der Nadeln motiviert, welche Riemen

und Schnalle zusammenhielten. An den Krain-

burger Schnallen sind an Stelle der Nagelköpfe

Fig. 212 Goldschnällchen mit Granateinlage, Draufsicht

und £ Seitenansicht. Bologna, Museo civico

die Granaten getreten; aber auch noch im VII.

und VIII. Jh. läßt sich die gleiche Stilneigung an

den großen und starken Schnallen nachweisen, die

an den Rändern mit gewaltigen, kalottenförmigen,

im Halbkreis ausladenden Knöpfen besetzt sind.

Man ist versucht, darin die gleiche Tendenz

zu erkennen, die in der gleichzeitigen Architektur

beständig Veranlassung gegeben hat, von geraden

Wänden halbrunde Exedren ausspringen zu lassen.

Die Tierköpfe der Krainburger Schnallen

haben wir an der Trierer Schnalle noch deutlich

als Löwenköpfe zu bestimmen vermocht. Von den

krummschnäbligen Vogelköpfen soll hier nur so-

viel gesagt sein, daß auch sie bereits im IV. Jh.

auf dem Gebiete der mittelländischen Dekoration

nachzuweisen sind. Für eine ausführliche Erör-

terung über ihren Ursprung ist an dieser Stelle

kein Raum.1) "Ich beschränke mich daher auf die

J) Zuletzt hat darüber Salomon Reinach in der Revue

archeologique 1901 S. 35ff. gehandelt und den entwicklungs-

geschichtlichen Zusammenhang der krummschnäbligen Vogel-

köpfe in der völkerwanderungszeitlichen Dekoration mit

dem altjonischen Greifen geschickt nachzuweisen versucht.

Bemerkung, daß es stets Raubtierköpfe mit ge-

öffnetem Rachen oder Vogelköpfe mit sehr kräf-

tigem Schnabel sind, denen wir in dieser Deko-

ration begegnen: daß also daran die Organe des

Beißens und Hackens, das ist des Kampfes und

Streites, in ganz besonderer Weise betont er-

scheinen. Daß ein Typus viele Jahrhunderte hin-

durch in Gebrauch gestanden wäre, ohne daß sich

seine Verfertiger oder Träger etwas dabei ge-

dacht hätten, ist doch wohl nicht zulässig; wir

müssen also annehmen, daß es den Leuten vom

IV. bis zum VIII. Jh. ästhetische Befriedigung be-

reitet hat, solche Sinnbilder wehrhaften Kampfes

stets vor Augen zu haben. Hatten doch schon die

Altorientalen in der bekannten Gruppe des Löwen,

der den Stier niederreißt u. ä. zu ihrem Behagen

den Ordnung schaffenden und garantierenden Sieg

des Stärkeren über den Schwächeren geschaut;

die Germanen des beginnenden Mittelalters haben

zwar für diese echt orientalische Auffassung ge-

wiß kein Verständnis besessen, aber dafür möchte

ihr individualistisches Gefühl durch die oben er-

wähnten Sinnbilder der Kampflust Erhöhung und

Befriedigung erfahren haben und der Charakter

dieser Stämme, wie er uns geschichtlich durch

tausendfache Zeugnisse überliefert ist, läßt jene

Annahme wohl gerechtfertigt erscheinen.

Von den übrigen drei Schnallen auf Taf. III

zählen Nr. 3 und 4 zu den beschläglosen, wie sie

im I.—III. Jh. die Regel gebildet hatten; ihrer

wulstigen Bildung halber konnten aber auch diese

Stücke nicht früher entstanden sein als die vor-

hin erörterten. Die Schnalle Nr. 3 zeigt eine feine

lineare Musterung durch reichlich eingepunzte

Motive, • aber von nicht ganz reiner Zeichnung.

Die Schnalle Nr. 4 gehört einem Typus an, der

namentlich im VII. Jh., in einer noch etwas der-

beren und plumperen Form, die gewöhnlichste

Marktware abgegeben haben muß. Das Krain-

burger Exemplar bewahrt verhältnismäßig noch

eine scharfe Profilierung; den Ansatz des Dornes

ziert ein Schild, dessen mit den komplementären

Motiven1) zusammenhängende Form (Kurvenschild,

nach den kontrastierenden Kurven aus denen sein

Umriß hauptsächlich gebildet ist) in dieser Funk-

tion seit dem V. Jh. angewendet, im VII. Jh. so-

gar die obligate geworden ist. Der obere Ab-

x) Spätrömische Kunstindustrie S. 142f.

15*

A. Riegt, Die Krainburger Funde

230

wicklungsgeschichtliche Vorstufe kleine abzwei-

gende Ranken von kreisförmiger Einrollung ge-

bildet haben dürften. Daran schließen sich bron-

zene Gürtelbeschläge des IV. Jh. von jener Art,

wofür ich in der „Spätrömischen Kunstindustrie“

S. 169, in Fig. 78 Beispiele aus Spalato gegeben

habe; die kreisrunden Ausladungen sind auch hier

noch, wie schon an jenen Emails, durch einge-

punzte Kreise mit zentralem Punkt markiert, die

hier besonders deutlich ihre Abkunft von einge-

rollten Rankenvoluten verraten (vgl. Fig. 215).

Seit dem V. Jh. begegnet die gleiche Neigung- an

Schnällchen mit Granateinlage gleich Fig. 212;

die drei Ausladungen sind in diesem Falle durch

die Köpfe der Nadeln motiviert, welche Riemen

und Schnalle zusammenhielten. An den Krain-

burger Schnallen sind an Stelle der Nagelköpfe

Fig. 212 Goldschnällchen mit Granateinlage, Draufsicht

und £ Seitenansicht. Bologna, Museo civico

die Granaten getreten; aber auch noch im VII.

und VIII. Jh. läßt sich die gleiche Stilneigung an

den großen und starken Schnallen nachweisen, die

an den Rändern mit gewaltigen, kalottenförmigen,

im Halbkreis ausladenden Knöpfen besetzt sind.

Man ist versucht, darin die gleiche Tendenz

zu erkennen, die in der gleichzeitigen Architektur

beständig Veranlassung gegeben hat, von geraden

Wänden halbrunde Exedren ausspringen zu lassen.

Die Tierköpfe der Krainburger Schnallen

haben wir an der Trierer Schnalle noch deutlich

als Löwenköpfe zu bestimmen vermocht. Von den

krummschnäbligen Vogelköpfen soll hier nur so-

viel gesagt sein, daß auch sie bereits im IV. Jh.

auf dem Gebiete der mittelländischen Dekoration

nachzuweisen sind. Für eine ausführliche Erör-

terung über ihren Ursprung ist an dieser Stelle

kein Raum.1) "Ich beschränke mich daher auf die

J) Zuletzt hat darüber Salomon Reinach in der Revue

archeologique 1901 S. 35ff. gehandelt und den entwicklungs-

geschichtlichen Zusammenhang der krummschnäbligen Vogel-

köpfe in der völkerwanderungszeitlichen Dekoration mit

dem altjonischen Greifen geschickt nachzuweisen versucht.

Bemerkung, daß es stets Raubtierköpfe mit ge-

öffnetem Rachen oder Vogelköpfe mit sehr kräf-

tigem Schnabel sind, denen wir in dieser Deko-

ration begegnen: daß also daran die Organe des

Beißens und Hackens, das ist des Kampfes und

Streites, in ganz besonderer Weise betont er-

scheinen. Daß ein Typus viele Jahrhunderte hin-

durch in Gebrauch gestanden wäre, ohne daß sich

seine Verfertiger oder Träger etwas dabei ge-

dacht hätten, ist doch wohl nicht zulässig; wir

müssen also annehmen, daß es den Leuten vom

IV. bis zum VIII. Jh. ästhetische Befriedigung be-

reitet hat, solche Sinnbilder wehrhaften Kampfes

stets vor Augen zu haben. Hatten doch schon die

Altorientalen in der bekannten Gruppe des Löwen,

der den Stier niederreißt u. ä. zu ihrem Behagen

den Ordnung schaffenden und garantierenden Sieg

des Stärkeren über den Schwächeren geschaut;

die Germanen des beginnenden Mittelalters haben

zwar für diese echt orientalische Auffassung ge-

wiß kein Verständnis besessen, aber dafür möchte

ihr individualistisches Gefühl durch die oben er-

wähnten Sinnbilder der Kampflust Erhöhung und

Befriedigung erfahren haben und der Charakter

dieser Stämme, wie er uns geschichtlich durch

tausendfache Zeugnisse überliefert ist, läßt jene

Annahme wohl gerechtfertigt erscheinen.

Von den übrigen drei Schnallen auf Taf. III

zählen Nr. 3 und 4 zu den beschläglosen, wie sie

im I.—III. Jh. die Regel gebildet hatten; ihrer

wulstigen Bildung halber konnten aber auch diese

Stücke nicht früher entstanden sein als die vor-

hin erörterten. Die Schnalle Nr. 3 zeigt eine feine

lineare Musterung durch reichlich eingepunzte

Motive, • aber von nicht ganz reiner Zeichnung.

Die Schnalle Nr. 4 gehört einem Typus an, der

namentlich im VII. Jh., in einer noch etwas der-

beren und plumperen Form, die gewöhnlichste

Marktware abgegeben haben muß. Das Krain-

burger Exemplar bewahrt verhältnismäßig noch

eine scharfe Profilierung; den Ansatz des Dornes

ziert ein Schild, dessen mit den komplementären

Motiven1) zusammenhängende Form (Kurvenschild,

nach den kontrastierenden Kurven aus denen sein

Umriß hauptsächlich gebildet ist) in dieser Funk-

tion seit dem V. Jh. angewendet, im VII. Jh. so-

gar die obligate geworden ist. Der obere Ab-

x) Spätrömische Kunstindustrie S. 142f.

15*