231

232

A. Riegl Die Krainburger Funde

Schluß des Schildes, mit zwei scharf gegeneinander

abgesetzten Plättchen, läßt im Verein mit der re-

lativ scharfen Profilierung von Ring und Dorn

auf eine Entstehung in einem mittelländischen

Atelier schließen.

Die Schnalle Nr. 9 endlich, aus Weißbronze,

erweist sich schon darin als merkwürdig, daß sie

bloß aus zwei Teilen zusammengesetzt ist, indem

der viereckige Ring zusammen mit der Beschläg-

platte aus einer Form gegossen erscheint. Charak-

teristisch für die Behandlung im allgemeinen ist

die durchgängige Profilierung mit abgeschrägten

Außenkanten; eine solche begegnete bereits an

Fig. 213 Schnalle aus Weißbronze. Cividale, Museo

Schnallen des III. und IV. Jh. und setzt mit der

zweiten Hälfte des VI. Jh. abermals ein, um dann

im VII. Jh. wenigstens an den Bronzeschnallen

schlankweg ein unabweisliches Stilerfordernis zu

werden. Auch die viereckige Ringform weist auf

zahlreiche Vorbilder des III. und IV. Jh. zurück-

Höchst auffallend ist ferner die plastische, wenn

auch wulstig geformte Rippe, die die längliche

Beschlägplatte in der Mitte halbiert. An Stelle der

Verkröpfungen sind dagegen weit ausladende

Voluten getreten; ein germanischer oder von

Haus aus für germanische Besteller arbeitender

Bronzewarenerzeuger hätte sich wohl nicht die

Gelegenheit entgehen lassen, die Voluten durch

Hinzufügung je eines kleinen gemugelten Gra-

naten oder selbst durch ein bloß eingeschlagenes

Kreisornament als krummschnäbligen Vogelkopf

zu deuten, für welch letzteren Fall wir in der Tat

ein Beispiel aus Cividale (Fig. 213) besitzen. Be-

trachtet man endlich den Dorn, und zwar die ge-

spaltenen Enden, in welche der Kurvenschild oben

ausläuft und zwischen denen der scharfgratige

Dorn selbst wie aus einem Blattkelche hervor-

wächst, so vollendet sich damit das Bild eines

Objektes von so sicherer und selbständiger Stil-

beschaffenheit, daß wir es nicht anders als in dem

Atelier eines führenden Kulturstaates entstanden

denken können.

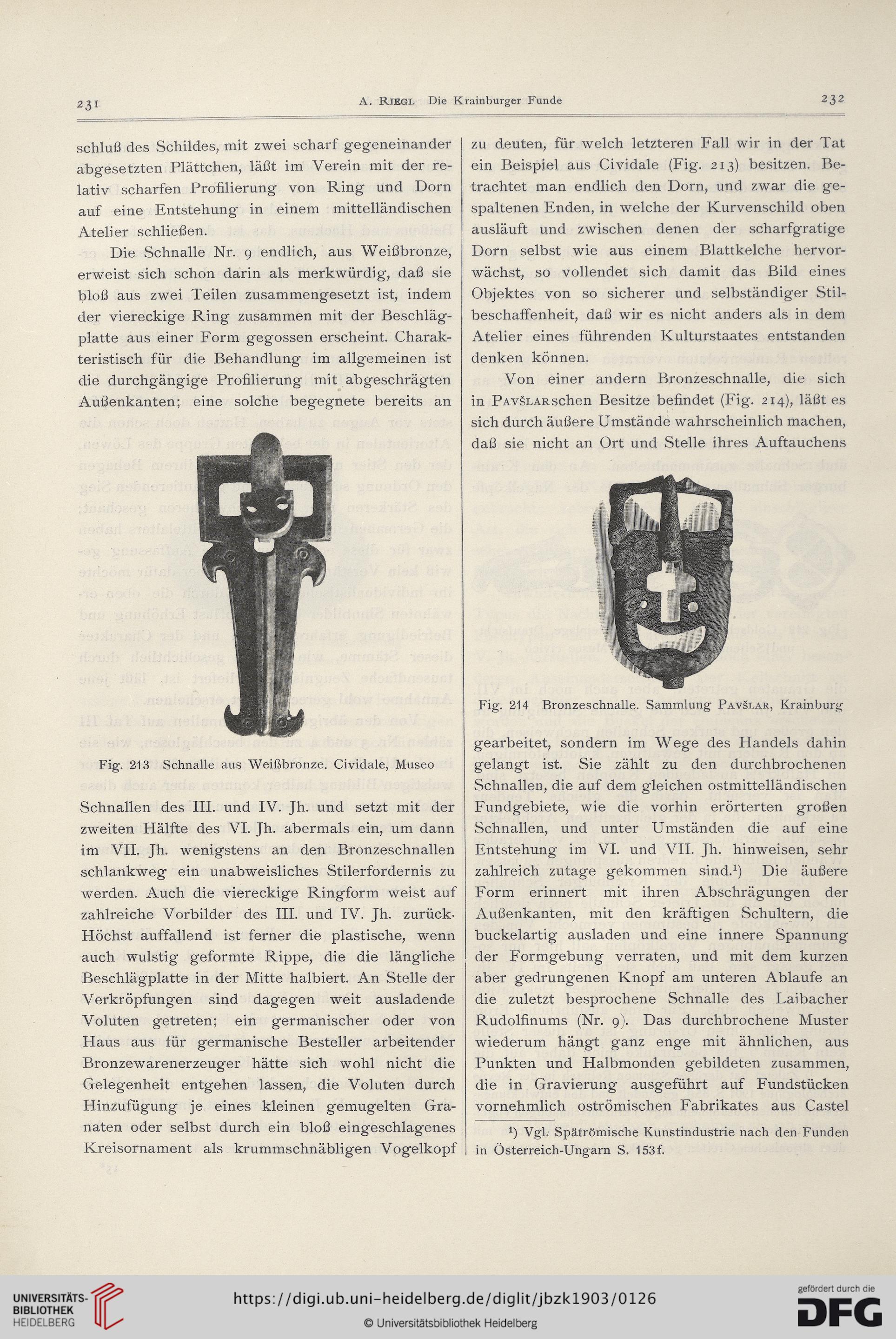

Von einer andern Bronzeschnalle, die sich

in PAväLARschen Besitze befindet (Fig. 214), läßt es

sich durch äußere Umstände wahrscheinlich machen,

daß sie nicht an Ort und Stelle ihres Auftauchens

Fig. 214 Bronzeschnalle. Sammlung Pav§t.ar, Krainburg

gearbeitet, sondern im Wege des Handels dahin

gelangt ist. Sie zählt zu den durchbrochenen

Schnallen, die auf dem gleichen ostmittelländischen

Fundgebiete, wie die vorhin erörterten großen

Schnallen, und unter Umständen die auf eine

Entstehung im VI. und VII. Jh. hinweisen, sehr

zahlreich zutage gekommen sind.1) Die äußere

Form erinnert mit ihren Abschrägungen der

Außenkanten, mit den kräftigen Schultern, die

buckelartig ausladen und eine innere Spannung

der Formgebung verraten, und mit dem kurzen

aber gedrungenen Knopf am unteren Ablaufe an

die zuletzt besprochene Schnalle des Laibacher

Rudolfinums (Nr. 9). Das durchbrochene Muster

wiederum hängt ganz enge mit ähnlichen, aus

Punkten und Halbmonden gebildeten zusammen,

die in Gravierung ausgeführt auf Fundstücken

vornehmlich oströmischen Fabrikates aus Castel

1) Vgl. Spätrömische Kunstindustrie nach den Funden

in Österreich-Ungarn S. 153f.

232

A. Riegl Die Krainburger Funde

Schluß des Schildes, mit zwei scharf gegeneinander

abgesetzten Plättchen, läßt im Verein mit der re-

lativ scharfen Profilierung von Ring und Dorn

auf eine Entstehung in einem mittelländischen

Atelier schließen.

Die Schnalle Nr. 9 endlich, aus Weißbronze,

erweist sich schon darin als merkwürdig, daß sie

bloß aus zwei Teilen zusammengesetzt ist, indem

der viereckige Ring zusammen mit der Beschläg-

platte aus einer Form gegossen erscheint. Charak-

teristisch für die Behandlung im allgemeinen ist

die durchgängige Profilierung mit abgeschrägten

Außenkanten; eine solche begegnete bereits an

Fig. 213 Schnalle aus Weißbronze. Cividale, Museo

Schnallen des III. und IV. Jh. und setzt mit der

zweiten Hälfte des VI. Jh. abermals ein, um dann

im VII. Jh. wenigstens an den Bronzeschnallen

schlankweg ein unabweisliches Stilerfordernis zu

werden. Auch die viereckige Ringform weist auf

zahlreiche Vorbilder des III. und IV. Jh. zurück-

Höchst auffallend ist ferner die plastische, wenn

auch wulstig geformte Rippe, die die längliche

Beschlägplatte in der Mitte halbiert. An Stelle der

Verkröpfungen sind dagegen weit ausladende

Voluten getreten; ein germanischer oder von

Haus aus für germanische Besteller arbeitender

Bronzewarenerzeuger hätte sich wohl nicht die

Gelegenheit entgehen lassen, die Voluten durch

Hinzufügung je eines kleinen gemugelten Gra-

naten oder selbst durch ein bloß eingeschlagenes

Kreisornament als krummschnäbligen Vogelkopf

zu deuten, für welch letzteren Fall wir in der Tat

ein Beispiel aus Cividale (Fig. 213) besitzen. Be-

trachtet man endlich den Dorn, und zwar die ge-

spaltenen Enden, in welche der Kurvenschild oben

ausläuft und zwischen denen der scharfgratige

Dorn selbst wie aus einem Blattkelche hervor-

wächst, so vollendet sich damit das Bild eines

Objektes von so sicherer und selbständiger Stil-

beschaffenheit, daß wir es nicht anders als in dem

Atelier eines führenden Kulturstaates entstanden

denken können.

Von einer andern Bronzeschnalle, die sich

in PAväLARschen Besitze befindet (Fig. 214), läßt es

sich durch äußere Umstände wahrscheinlich machen,

daß sie nicht an Ort und Stelle ihres Auftauchens

Fig. 214 Bronzeschnalle. Sammlung Pav§t.ar, Krainburg

gearbeitet, sondern im Wege des Handels dahin

gelangt ist. Sie zählt zu den durchbrochenen

Schnallen, die auf dem gleichen ostmittelländischen

Fundgebiete, wie die vorhin erörterten großen

Schnallen, und unter Umständen die auf eine

Entstehung im VI. und VII. Jh. hinweisen, sehr

zahlreich zutage gekommen sind.1) Die äußere

Form erinnert mit ihren Abschrägungen der

Außenkanten, mit den kräftigen Schultern, die

buckelartig ausladen und eine innere Spannung

der Formgebung verraten, und mit dem kurzen

aber gedrungenen Knopf am unteren Ablaufe an

die zuletzt besprochene Schnalle des Laibacher

Rudolfinums (Nr. 9). Das durchbrochene Muster

wiederum hängt ganz enge mit ähnlichen, aus

Punkten und Halbmonden gebildeten zusammen,

die in Gravierung ausgeführt auf Fundstücken

vornehmlich oströmischen Fabrikates aus Castel

1) Vgl. Spätrömische Kunstindustrie nach den Funden

in Österreich-Ungarn S. 153f.