244

243

A. Riegi. Die Krainburger Funde

Menschenfigur weniger behauptet werden konnte.

Der Stil nun, wie er namentlich an dem rechts-

seitigen der beiden zentralen Tiere entgegen-

tritt, ist kein origineller, sondern es ist dieselbe

Profilhaltung und die gleiche Stilisierung von

Leib und Beinen, wie wir sie an den zahl-

reichen, namentlich mit Email verzierten Tier-

fibeln der früheren und mittleren römischen Kaiser-

zeit, ferner an den bekannten Messergriffen aus

Bein und Bronze mit der Darstellung der Hasen-

jagd antreffen. Freilich möchte ich mich vorerst

darauf beschränken, diese Übereinstimmung ein-

fach zu notieren; einen bestimmten Zusammen-

hang zwischen beiden Erscheinungen anzunehmen,

scheint mir heute noch zu gewagt. Als spezifisches

Eigentum der Arbeiten darf die optische An-

schauungsweise bezeichnet werden, die sich nament-

lich in der teilweisen Nichtgeschlossenheit der Um-

risse und in der Gesichtsbildung der menschlichen

Figur zweifellos verrät.

Endlich muß noch der eingegrabenen Kreis-

figuren mit zentralem Punkt gedacht werden, die

hauptsächlich zu dem Zwecke angebracht wurden,

um den zwischen den Figuren freibleibenden

Grund zu mustern. Das Nichtantike, das in

diesem erst seit dem beginnenden Mittelalter auf-

gekommenen System, Figuren nicht auf einen

glatten Grund („Reliefgrund“) sondern auf einen

gemusterten Grund zu setzen, gelegen ist, habe

ich in der „Spätrömischen Kunstindustrie nach

den Funden in Österreich-Ungarn“ wiederholt

(S. ii 5, 144) aufzuzeigen versucht. Ob es nur auf

Lässigkeit oder auf einer Absicht beruhte, daß

auch die zwei letzten Tierfiguren am rechten

Ende sich eine Musterung mit den gleichen Mo-

tiven gefallen lassen mußten, vermag ich nicht zu

entscheiden.

Die gleichen Kreisfiguren mit zentralem Punkte

haben aber auch am Körper des Kammes selbst,

und zwar an den dreieckigen Flächen mit denen

er an beiden Schmalenden abschließt, Aufnahme

gefunden. Es ist beiderseits nur je ein solcher

Kreis, der aber die Phantasie sofort dazu anregt,

darin ein Auge zu erblicken, wodurch jedem der

beiden Schmalenden die (künstlerische) Bedeutung

des Kopfes eines Lebewesens verliehen erscheint.

Man könnte darin bloßen Zufall sehen, wenn es

nicht an so zahlreichen Denkmalen wiederkehren

würde. Es ist hier nicht der Ort den Nachweis zu

führen, wie schon in der späteren römischen

Kaiserzeit die Kreise mit zentralem Punkte das

willkommene Mittel boten, um die Flächen gleich-

sam vitalistisch zu beleben, welche Neigung uns

in der Zeit des Neuplatonismus durchaus verständ-

lich erscheinen muß. Ich begnüge mich damit, als

Zeugnis dessen in Fig. 215 ein durchbrochenes

römisches Bronzebeschläg des III.—IV. Jh., ehe-

mals in der Sammlung Thewalt zu Cöln, gegen-

wärtig im königlichen Zeughause zu Berlin, zur

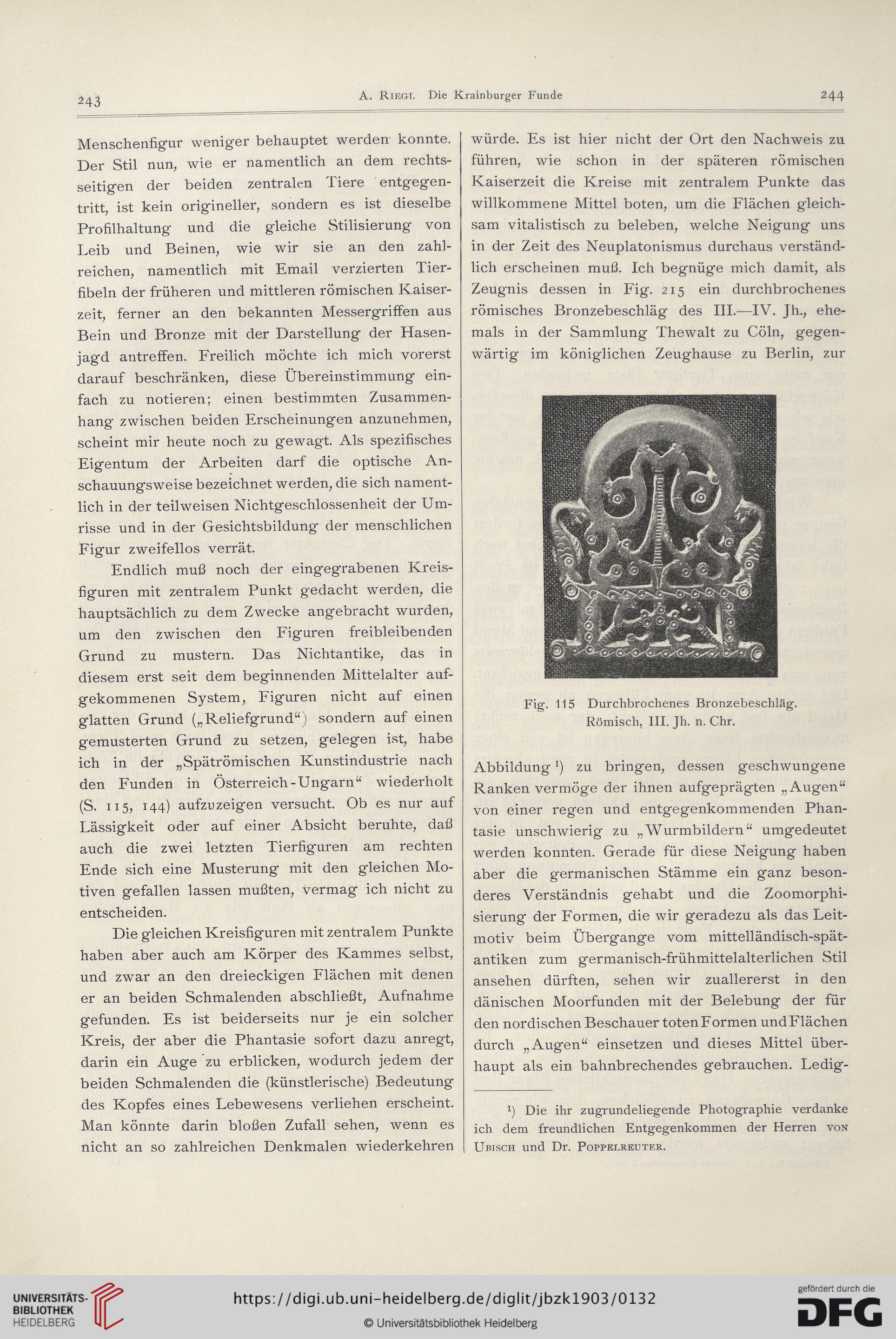

Fig. 115 Durchbrochenes Bronzebeschläg.

Römisch, III. Jh. n. Chr.

Abbildung’) zu bringen, dessen geschwungene

Ranken vermöge der ihnen aufgeprägten „Augen“

von einer regen und entgegenkommenden Phan-

tasie unschwierig zu „Wurmbildern“ umgedeutet

werden konnten. Gerade für diese Neigung haben

aber die germanischen Stämme ein ganz beson-

deres Verständnis gehabt und die Zoomorphi-

sierung der Formen, die wir geradezu als das Leit-

motiv beim Übergange vom mittelländisch-spät-

antiken zum germanisch-frühmittelalterlichen Stil

ansehen dürften, sehen wir zuallererst in den

dänischen Moorfunden mit der Belebung der für

den nordischen Beschauer toten Formen und Flächen

durch „Augen“ einsetzen und dieses Mittel über-

haupt als ein bahnbrechendes gebrauchen. Ledig-

*) Die ihr zugrundeliegende Photographie verdanke

ich dem freundlichen Entgegenkommen der Herren von

Ubisch und Dr. Poppelreuter.

243

A. Riegi. Die Krainburger Funde

Menschenfigur weniger behauptet werden konnte.

Der Stil nun, wie er namentlich an dem rechts-

seitigen der beiden zentralen Tiere entgegen-

tritt, ist kein origineller, sondern es ist dieselbe

Profilhaltung und die gleiche Stilisierung von

Leib und Beinen, wie wir sie an den zahl-

reichen, namentlich mit Email verzierten Tier-

fibeln der früheren und mittleren römischen Kaiser-

zeit, ferner an den bekannten Messergriffen aus

Bein und Bronze mit der Darstellung der Hasen-

jagd antreffen. Freilich möchte ich mich vorerst

darauf beschränken, diese Übereinstimmung ein-

fach zu notieren; einen bestimmten Zusammen-

hang zwischen beiden Erscheinungen anzunehmen,

scheint mir heute noch zu gewagt. Als spezifisches

Eigentum der Arbeiten darf die optische An-

schauungsweise bezeichnet werden, die sich nament-

lich in der teilweisen Nichtgeschlossenheit der Um-

risse und in der Gesichtsbildung der menschlichen

Figur zweifellos verrät.

Endlich muß noch der eingegrabenen Kreis-

figuren mit zentralem Punkt gedacht werden, die

hauptsächlich zu dem Zwecke angebracht wurden,

um den zwischen den Figuren freibleibenden

Grund zu mustern. Das Nichtantike, das in

diesem erst seit dem beginnenden Mittelalter auf-

gekommenen System, Figuren nicht auf einen

glatten Grund („Reliefgrund“) sondern auf einen

gemusterten Grund zu setzen, gelegen ist, habe

ich in der „Spätrömischen Kunstindustrie nach

den Funden in Österreich-Ungarn“ wiederholt

(S. ii 5, 144) aufzuzeigen versucht. Ob es nur auf

Lässigkeit oder auf einer Absicht beruhte, daß

auch die zwei letzten Tierfiguren am rechten

Ende sich eine Musterung mit den gleichen Mo-

tiven gefallen lassen mußten, vermag ich nicht zu

entscheiden.

Die gleichen Kreisfiguren mit zentralem Punkte

haben aber auch am Körper des Kammes selbst,

und zwar an den dreieckigen Flächen mit denen

er an beiden Schmalenden abschließt, Aufnahme

gefunden. Es ist beiderseits nur je ein solcher

Kreis, der aber die Phantasie sofort dazu anregt,

darin ein Auge zu erblicken, wodurch jedem der

beiden Schmalenden die (künstlerische) Bedeutung

des Kopfes eines Lebewesens verliehen erscheint.

Man könnte darin bloßen Zufall sehen, wenn es

nicht an so zahlreichen Denkmalen wiederkehren

würde. Es ist hier nicht der Ort den Nachweis zu

führen, wie schon in der späteren römischen

Kaiserzeit die Kreise mit zentralem Punkte das

willkommene Mittel boten, um die Flächen gleich-

sam vitalistisch zu beleben, welche Neigung uns

in der Zeit des Neuplatonismus durchaus verständ-

lich erscheinen muß. Ich begnüge mich damit, als

Zeugnis dessen in Fig. 215 ein durchbrochenes

römisches Bronzebeschläg des III.—IV. Jh., ehe-

mals in der Sammlung Thewalt zu Cöln, gegen-

wärtig im königlichen Zeughause zu Berlin, zur

Fig. 115 Durchbrochenes Bronzebeschläg.

Römisch, III. Jh. n. Chr.

Abbildung’) zu bringen, dessen geschwungene

Ranken vermöge der ihnen aufgeprägten „Augen“

von einer regen und entgegenkommenden Phan-

tasie unschwierig zu „Wurmbildern“ umgedeutet

werden konnten. Gerade für diese Neigung haben

aber die germanischen Stämme ein ganz beson-

deres Verständnis gehabt und die Zoomorphi-

sierung der Formen, die wir geradezu als das Leit-

motiv beim Übergange vom mittelländisch-spät-

antiken zum germanisch-frühmittelalterlichen Stil

ansehen dürften, sehen wir zuallererst in den

dänischen Moorfunden mit der Belebung der für

den nordischen Beschauer toten Formen und Flächen

durch „Augen“ einsetzen und dieses Mittel über-

haupt als ein bahnbrechendes gebrauchen. Ledig-

*) Die ihr zugrundeliegende Photographie verdanke

ich dem freundlichen Entgegenkommen der Herren von

Ubisch und Dr. Poppelreuter.