245

A. Riegl Die Krainburger Funde

246

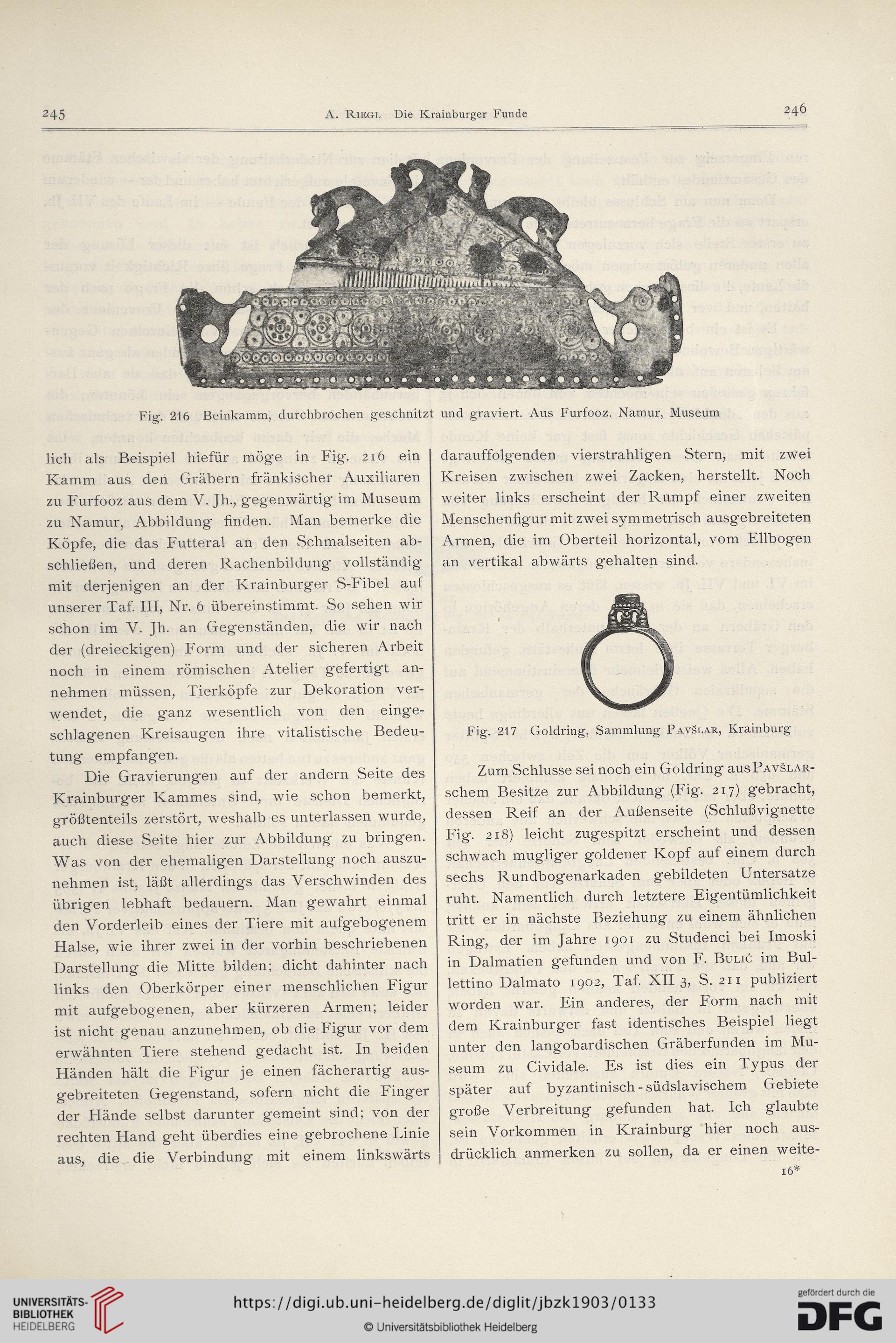

Fig. 216 Beinkamm, durchbrochen geschnitzt und graviert. Aus Furfooz. Namur, Museum

lieh als Beispiel hiefür mög'e in Fig. 216 ein

Kamm aus den Gräbern fränkischer Auxiliären

zu Furfooz aus dem V. Jh., gegenwärtig im Museum

zu Namur, Abbildung' finden. Man bemerke die

Köpfe, die das Futteral an den Schmalseiten ab-

schließen, und deren Rachenbildung vollständig

mit derjenigen an der Krainburger S-Fibel auf

unserer Taf. III, Nr. 6 übereinstimmt. So sehen wir

schon im V. Jh. an Gegenständen, die wir nach

der (dreieckigen) Form und der sicheren Arbeit

noch in einem römischen Atelier gefertigt an-

nehmen müssen, Tierköpfe zur Dekoration ver-

wendet, die ganz wesentlich von den einge-

schlagenen Kreisaugen ihre vitalistische Bedeu-

tung empfangen.

Die Gravierungen auf der andern Seite des

Krainburger Kammes sind, wie schon bemerkt,

größtenteils zerstört, weshalb es unterlassen wurde,

auch diese Seite hier zur Abbildung zu bringen.

Was von der ehemaligen Darstellung' noch auszu-

nehmen ist, läßt allerdings das Verschwinden des

übrigen lebhaft bedauern. Man gewahrt einmal

den Vorderleib eines der Tiere mit aufgebogenem

Halse, wie ihrer zwei in der vorhin beschriebenen

Darstellung die Mitte bilden; dicht dahinter nach

links den Oberkörper einer menschlichen Figur

mit aufgebogenen, aber kürzeren Armen; leider

ist nicht genau anzunehmen, ob die Figur vor dem

erwähnten Tiere stehend gedacht ist. In beiden

Händen hält die Figur je einen fächerartig aus-

gebreiteten Gegenstand, sofern nicht die Finger

der Hände selbst darunter gemeint sind; von der

rechten Hand geht überdies eine gebrochene Linie

aus, die . die Verbindung mit einem linkswärts

darauffolg'enden vierstrahligen Stern, mit zwei

Kreisen zwischen zwei Zacken, herstellt. Noch

weiter links erscheint der Rumpf einer zweiten

Menschenfigur mit zwei symmetrisch ausgebreiteten

Armen, die im Oberteil horizontal, vom Ellbogen

an vertikal abwärts gehalten sind.

Fig. 217 Goldring, Sammlung PavSlar, Krainburg

Zum Schlüsse sei noch ein Goldring ausPAväLAR-

schem Besitze zur Abbildung (Fig. 217) gebracht,

dessen Reif an der Außenseite (SchlußVignette

Fig. 218) leicht zugespitzt erscheint und dessen

schwach mugliger goldener Kopf auf einem durch

sechs Rundbogenarkaden gebildeten Untersatze

ruht. Namentlich durch letztere Eigentümlichkeit

tritt er in nächste Beziehung zu einem ähnlichen

Ring, der im Jahre 1901 zu Studenci bei Imoski

in Dalmatien gefunden und von F. Buliö im Bul-

lettino Dalmato 1902, Taf. XII 3, S. 211 publiziert

worden war. Ein anderes, der Form nach mit

dem Krainburger fast identisches Beispiel liegt

unter den langobardischen Gräberfunden im Mu-

seum zu Cividale. Es ist dies ein Typus der

später auf byzantinisch - südslavischem Gebiete

große Verbreitung gefunden hat. Ich glaubte

sein Vorkommen in Krainburg hier noch aus-

drücklich anmerken zu sollen, da er einen weite-

16*

A. Riegl Die Krainburger Funde

246

Fig. 216 Beinkamm, durchbrochen geschnitzt und graviert. Aus Furfooz. Namur, Museum

lieh als Beispiel hiefür mög'e in Fig. 216 ein

Kamm aus den Gräbern fränkischer Auxiliären

zu Furfooz aus dem V. Jh., gegenwärtig im Museum

zu Namur, Abbildung' finden. Man bemerke die

Köpfe, die das Futteral an den Schmalseiten ab-

schließen, und deren Rachenbildung vollständig

mit derjenigen an der Krainburger S-Fibel auf

unserer Taf. III, Nr. 6 übereinstimmt. So sehen wir

schon im V. Jh. an Gegenständen, die wir nach

der (dreieckigen) Form und der sicheren Arbeit

noch in einem römischen Atelier gefertigt an-

nehmen müssen, Tierköpfe zur Dekoration ver-

wendet, die ganz wesentlich von den einge-

schlagenen Kreisaugen ihre vitalistische Bedeu-

tung empfangen.

Die Gravierungen auf der andern Seite des

Krainburger Kammes sind, wie schon bemerkt,

größtenteils zerstört, weshalb es unterlassen wurde,

auch diese Seite hier zur Abbildung zu bringen.

Was von der ehemaligen Darstellung' noch auszu-

nehmen ist, läßt allerdings das Verschwinden des

übrigen lebhaft bedauern. Man gewahrt einmal

den Vorderleib eines der Tiere mit aufgebogenem

Halse, wie ihrer zwei in der vorhin beschriebenen

Darstellung die Mitte bilden; dicht dahinter nach

links den Oberkörper einer menschlichen Figur

mit aufgebogenen, aber kürzeren Armen; leider

ist nicht genau anzunehmen, ob die Figur vor dem

erwähnten Tiere stehend gedacht ist. In beiden

Händen hält die Figur je einen fächerartig aus-

gebreiteten Gegenstand, sofern nicht die Finger

der Hände selbst darunter gemeint sind; von der

rechten Hand geht überdies eine gebrochene Linie

aus, die . die Verbindung mit einem linkswärts

darauffolg'enden vierstrahligen Stern, mit zwei

Kreisen zwischen zwei Zacken, herstellt. Noch

weiter links erscheint der Rumpf einer zweiten

Menschenfigur mit zwei symmetrisch ausgebreiteten

Armen, die im Oberteil horizontal, vom Ellbogen

an vertikal abwärts gehalten sind.

Fig. 217 Goldring, Sammlung PavSlar, Krainburg

Zum Schlüsse sei noch ein Goldring ausPAväLAR-

schem Besitze zur Abbildung (Fig. 217) gebracht,

dessen Reif an der Außenseite (SchlußVignette

Fig. 218) leicht zugespitzt erscheint und dessen

schwach mugliger goldener Kopf auf einem durch

sechs Rundbogenarkaden gebildeten Untersatze

ruht. Namentlich durch letztere Eigentümlichkeit

tritt er in nächste Beziehung zu einem ähnlichen

Ring, der im Jahre 1901 zu Studenci bei Imoski

in Dalmatien gefunden und von F. Buliö im Bul-

lettino Dalmato 1902, Taf. XII 3, S. 211 publiziert

worden war. Ein anderes, der Form nach mit

dem Krainburger fast identisches Beispiel liegt

unter den langobardischen Gräberfunden im Mu-

seum zu Cividale. Es ist dies ein Typus der

später auf byzantinisch - südslavischem Gebiete

große Verbreitung gefunden hat. Ich glaubte

sein Vorkommen in Krainburg hier noch aus-

drücklich anmerken zu sollen, da er einen weite-

16*