267

C. List Die Spangenhelme von Vid

268

mit jenem „pannonischen“ Helm einen St. Peters-

burger Helm mit sechsteiliger Kalotte in Verbin-

dung gebracht; die Annäherung an unsere Spangen-

helme ist da ganz evident, aber die einzelnen Teile

sind untereinander noch nicht völlig gleich groß

und — was wichtiger — sie stoßen einfach mit

ihren Rändern aneinander, ohne durch Spangen

verbunden zu sein, und geben sich so wenigstens

nach außen noch immer als eine einzige zusammen-

hängende Kalotte. Was dagegen unsere Gruppe

charakterisiert, ist jene bereits echt mittelalterliche

Scheidung in struktives Gerüst und dekorative

Füllungen, für die vielleicht keine bessere Ana-

logie gefunden werden könnte als die mittelalter-

lichen Gewölbe mit ihrer Trennung von Rippen

und Kappen. Daß diese Trennung an den Helmen

bereits am Anfänge des VII. Jh. vollzogen gewesen

sein muß, hat uns schon an früherer Stelle ein Blick

auf die sogenannte Agilulf-Platte in Florenz

gelehrt.

Unter unseren Helmen begegnen sowohl vier-

als sechsteilige. Da der Ausgang gewissermaßen

von zweiteiligen genommen worden war, möchte

man die ihnen näherstehenden vierteiligen für die

älteren halten. Damit wäre u. a. für einen der Vider

Helme (Taf. VII oben), der vierteilig ist und mit

dem zweiteiligen zusammen gefunden wurde, ein

höherer Altersrang gegeben.

Was nun die Entstehungszeit im allgemeinen

betrifft, so wurde schon auf manche Indizien hin-

gewiesen, die dafür das VII. Jh. in Anspruch zu

nehmen einladen. Ihre Zahl läßt sich aber noch

vermehren. Vergoldete Bronzespangen von der

ihnen eigenen bestimmten Profilierung und mit

gepunzten Verzierungen begegnen an den Scheiteln

der Schildbuckel, wie sie namentlich aus lango-

bardischen Gräbern in oberitalischen Sammlungen

zahlreich vorliegen. Vor allem haben wir aber zu

fragen, welche Gegenstände in Begleitung der

Helme zutage gebracht worden sind. Es liegen

dafür aug'enblicklich nur zwei brauchbare Angaben

vor. Die eine betrifft den Vider Fund; die Lanzen-

spitzen, die dabei gelegen waren, entsprechen völlig

jenen, die man sonst aus Gräbern des VII. Jh.

gehoben hat, wenn sich auch eine engere Datie-

rung nicht daran knüpfen läßt; das Feuersteineisen

(Taf. IV 3) widerspricht wenigstens nicht diesem

allgemeinen Zeitansatze, während die römische

Fibel (Taf. IV 4) allerdings in einer viel früheren Zeit

entstanden war, was jedoch in germanischen Gräbern

bereits wiederholt beobachtet wurde. Sehr reiches

Fundmaterial hat sich aber um den Sigmaringer

Helm gruppiert, dessen Kenntnis an der Hand photo-

graphischer Aufnahmen der Verfasser Herrn Hof-

rat Gröbbels zu danken hat. Es begegnen darunter

bereits Gürtelzierden mit zoomorphisierten Band-

verschlingungen jenes „nordischen“ Charakters,

die in germanischen Gräbern vor dem VII. Jh.

mit Sicherheit noch nicht nachgewiesen worden

sind. Ja man wäre versucht, ihre Entstehung viel-

mehr gegen das VIII. Jh. hinabzurücken. Jeden-

falls läßt es dieser Sigmaringer Gesamtfund als

ganz ausgeschlossen erscheinen, daß die Spangen-

helmgruppe, wie sie heute vorliegt, etwa noch in

die Zeit Justinians zurückreichen konnte.1)

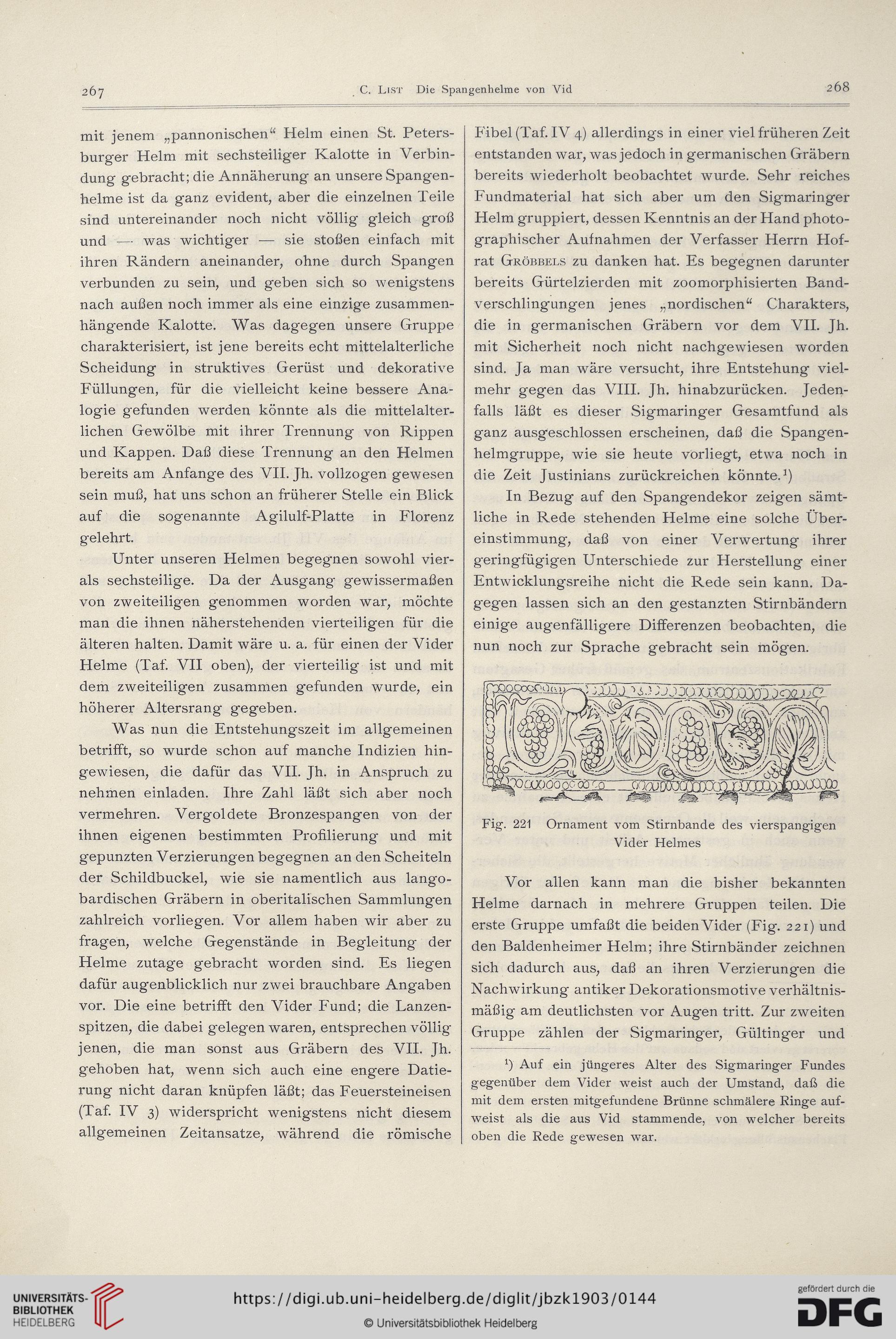

In Bezug auf den Spangendekor zeigen sämt-

liche in Rede stehenden Helme eine solche Über-

einstimmung, daß von einer Verwertung ihrer

geringfügigen Unterschiede zur Herstellung einer

Entwicklungsreihe nicht die Rede sein kann. Da-

gegen lassen sich an den gestanzten Stirnbändern

einige augenfälligere Differenzen beobachten, die

nun noch zur Sprache gebracht sein mögen.

Fig. 221 Ornament vom Stirnbande des vierspangigen

Vider Helmes

Vor allen kann man die bisher bekannten

Helme darnach in mehrere Gruppen teilen. Die

erste Gruppe umfaßt die beidenVider (Fig. 221) und

den Baldenheimer Helm; ihre Stirnbänder zeichnen

sich dadurch aus, daß an ihren Verzierungen die

Nachwirkung antiker Dekorationsmotive verhältnis-

mäßig am deutlichsten vor Augen tritt. Zur zweiten

Gruppe zählen der Sigmaringer, Gültinger und

b Auf ein jüngeres Alter des Sigmaringer Fundes

gegenüber dem Vider weist auch der Umstand, daß die

mit dem ersten mitgefundene Brünne schmälere Ringe auf-

weist als die aus Vid stammende, von welcher bereits

oben die Rede gewesen war.

C. List Die Spangenhelme von Vid

268

mit jenem „pannonischen“ Helm einen St. Peters-

burger Helm mit sechsteiliger Kalotte in Verbin-

dung gebracht; die Annäherung an unsere Spangen-

helme ist da ganz evident, aber die einzelnen Teile

sind untereinander noch nicht völlig gleich groß

und — was wichtiger — sie stoßen einfach mit

ihren Rändern aneinander, ohne durch Spangen

verbunden zu sein, und geben sich so wenigstens

nach außen noch immer als eine einzige zusammen-

hängende Kalotte. Was dagegen unsere Gruppe

charakterisiert, ist jene bereits echt mittelalterliche

Scheidung in struktives Gerüst und dekorative

Füllungen, für die vielleicht keine bessere Ana-

logie gefunden werden könnte als die mittelalter-

lichen Gewölbe mit ihrer Trennung von Rippen

und Kappen. Daß diese Trennung an den Helmen

bereits am Anfänge des VII. Jh. vollzogen gewesen

sein muß, hat uns schon an früherer Stelle ein Blick

auf die sogenannte Agilulf-Platte in Florenz

gelehrt.

Unter unseren Helmen begegnen sowohl vier-

als sechsteilige. Da der Ausgang gewissermaßen

von zweiteiligen genommen worden war, möchte

man die ihnen näherstehenden vierteiligen für die

älteren halten. Damit wäre u. a. für einen der Vider

Helme (Taf. VII oben), der vierteilig ist und mit

dem zweiteiligen zusammen gefunden wurde, ein

höherer Altersrang gegeben.

Was nun die Entstehungszeit im allgemeinen

betrifft, so wurde schon auf manche Indizien hin-

gewiesen, die dafür das VII. Jh. in Anspruch zu

nehmen einladen. Ihre Zahl läßt sich aber noch

vermehren. Vergoldete Bronzespangen von der

ihnen eigenen bestimmten Profilierung und mit

gepunzten Verzierungen begegnen an den Scheiteln

der Schildbuckel, wie sie namentlich aus lango-

bardischen Gräbern in oberitalischen Sammlungen

zahlreich vorliegen. Vor allem haben wir aber zu

fragen, welche Gegenstände in Begleitung der

Helme zutage gebracht worden sind. Es liegen

dafür aug'enblicklich nur zwei brauchbare Angaben

vor. Die eine betrifft den Vider Fund; die Lanzen-

spitzen, die dabei gelegen waren, entsprechen völlig

jenen, die man sonst aus Gräbern des VII. Jh.

gehoben hat, wenn sich auch eine engere Datie-

rung nicht daran knüpfen läßt; das Feuersteineisen

(Taf. IV 3) widerspricht wenigstens nicht diesem

allgemeinen Zeitansatze, während die römische

Fibel (Taf. IV 4) allerdings in einer viel früheren Zeit

entstanden war, was jedoch in germanischen Gräbern

bereits wiederholt beobachtet wurde. Sehr reiches

Fundmaterial hat sich aber um den Sigmaringer

Helm gruppiert, dessen Kenntnis an der Hand photo-

graphischer Aufnahmen der Verfasser Herrn Hof-

rat Gröbbels zu danken hat. Es begegnen darunter

bereits Gürtelzierden mit zoomorphisierten Band-

verschlingungen jenes „nordischen“ Charakters,

die in germanischen Gräbern vor dem VII. Jh.

mit Sicherheit noch nicht nachgewiesen worden

sind. Ja man wäre versucht, ihre Entstehung viel-

mehr gegen das VIII. Jh. hinabzurücken. Jeden-

falls läßt es dieser Sigmaringer Gesamtfund als

ganz ausgeschlossen erscheinen, daß die Spangen-

helmgruppe, wie sie heute vorliegt, etwa noch in

die Zeit Justinians zurückreichen konnte.1)

In Bezug auf den Spangendekor zeigen sämt-

liche in Rede stehenden Helme eine solche Über-

einstimmung, daß von einer Verwertung ihrer

geringfügigen Unterschiede zur Herstellung einer

Entwicklungsreihe nicht die Rede sein kann. Da-

gegen lassen sich an den gestanzten Stirnbändern

einige augenfälligere Differenzen beobachten, die

nun noch zur Sprache gebracht sein mögen.

Fig. 221 Ornament vom Stirnbande des vierspangigen

Vider Helmes

Vor allen kann man die bisher bekannten

Helme darnach in mehrere Gruppen teilen. Die

erste Gruppe umfaßt die beidenVider (Fig. 221) und

den Baldenheimer Helm; ihre Stirnbänder zeichnen

sich dadurch aus, daß an ihren Verzierungen die

Nachwirkung antiker Dekorationsmotive verhältnis-

mäßig am deutlichsten vor Augen tritt. Zur zweiten

Gruppe zählen der Sigmaringer, Gültinger und

b Auf ein jüngeres Alter des Sigmaringer Fundes

gegenüber dem Vider weist auch der Umstand, daß die

mit dem ersten mitgefundene Brünne schmälere Ringe auf-

weist als die aus Vid stammende, von welcher bereits

oben die Rede gewesen war.