281

282

A. Riegt. Pferdeschmuck aus Westungarn

dicken Platte stehen geblieben sind, wurden mit

dem Schneidestichel bearbeitet. Wir bemerken in

symmetrischer Komposition zwei doppelsträhnige

Flechtbänder, jedes eingefaßt von einem doppel-

strähnigen Bande, die sich beide in der Mitte in-

einander verschlingen, an ihren seitlichen Enden

hingegen in je einen Tierkopf mit mächtigem

Auge und weit geöffnetem Rachen auslaufen.

Dieser Kopftypus mit der langen und kreisförmig

eingerollten Unterlefze zählt nicht minder zu den

häufigsten Motiven der „ germanischen u Ornamentik.1)

Immerhin möchte man angesichts der geschickten

symmetrischen Komposition, der Ausfüllung des

durch die zusammenstoßenden längeren Lefzen

gebildeten Zwickels mit einem Bogensegment und

des doppelsträhnigen Flechtbandes vielleicht zögern,

ihre Herstellung einem gänzlich außerhalb des mittel-

ländischen Kulturkreises stehenden Arbeiter zu-

zumuten. Ja selbst an dem Vereinigungsstück

Fig. 2, dessen Menschenhalbfig'ur uns mit der

mittelländischen Auffassung schlechterdings un-

vereinbar erschienen ist, muß man den Geschmack

in der Flächenteilung mittels der eleganten

Schlang’enbänder und die Sicherheit in der Aus-

füllung der dreieckigen Kompartimente auffallend

finden.

Indem wir uns nun auf die Suche nach einem

passenden Vergleichsmaterial begeben, müssen wir

natürlich in erster Linie in Ungarn Nachschau

halten. An Trensen dortigen Fundorts ist kein

Mangel; in Josef Hampels Atlas,2) namentlich im

II. Bande, kann man ihrer an zwei Dutzend ab-

gebildet sehen. Zum Teil sind es Trensen mit je

einem Kolben zu beiden Seiten; doch sind auch

reine Ringtrensen darunter gleich der unsrigen

Fig. 227. Man hat nun in Gesellschaft dieser

Trensen allerhand andere Gegenstände, namentlich

Steigbüg'el in größerer Zahl gefunden — nicht in

einem einzigen Falle aber Vereinigungsstücke oder

Anhenker des Kopfzeugs; auch Riemenhalter nach

b Vgl. die Schmalenden des Kammes Fig. 216, S. 246;

ferner die Fibel Taf. III 6 dieses Bandes.

2) A regibb közepkor emlekei magyarhonban, Buda-

pest 1894, 1897. (Eine deutsche Ausgabe davon steht in

Vorbereitung.) Ich zitiere auf gut Glück eine Anzahl von

Beispielen: I. Band, Taf. 97 Nr. 4, 146 Nr. 3; II. Band

S. 381, Fig. 39, 3; S. 455, Nr. 73, 4; Taf. 209, 4; 212, 10;

244, 3; 249, 3; 300, 4; 346, 4, 7; 347, 2; 352, 4.

Art der oben beschriebenen waren dort nirgends

anzutreffen. Dagegen sind in Ungarn vereinzelt

Bronzegegenstände zutage gekommen, die mit dem

kreuzförmigen Vereinigungsstücke gleich Taf. IV

Fig. 1 wenigstens in der Grundform eine Ähn-

lichkeit haben.1) Noch wichtig’er jedoch als dieses

negative Ergebnis der Fundstatistik erscheint mir

der Umstand, daß die große Masse der in Ungarn

gefundenen Bronzegegenstände aus dem VI. bis

VIII. Jh. im allgemeinen einem ganz anderen

Kunstkreise angehört als die in Rede stehenden

westungarischen Pferdeschmucksachen.

Die Dekoration der ungarischen Fundstücke

jener Zeit ist hauptsächlich bestritten durch ein

Pflanzenornament. Dieses ist nichts anderes als

die unmittelbare Fortsetzung des klassischen Wellen-

rankenornaments mit seinen halben und ganzen

Palmetten, deren Fächer aber ihre Gliederung

verloren und dafür die für die spätrömische Kunst

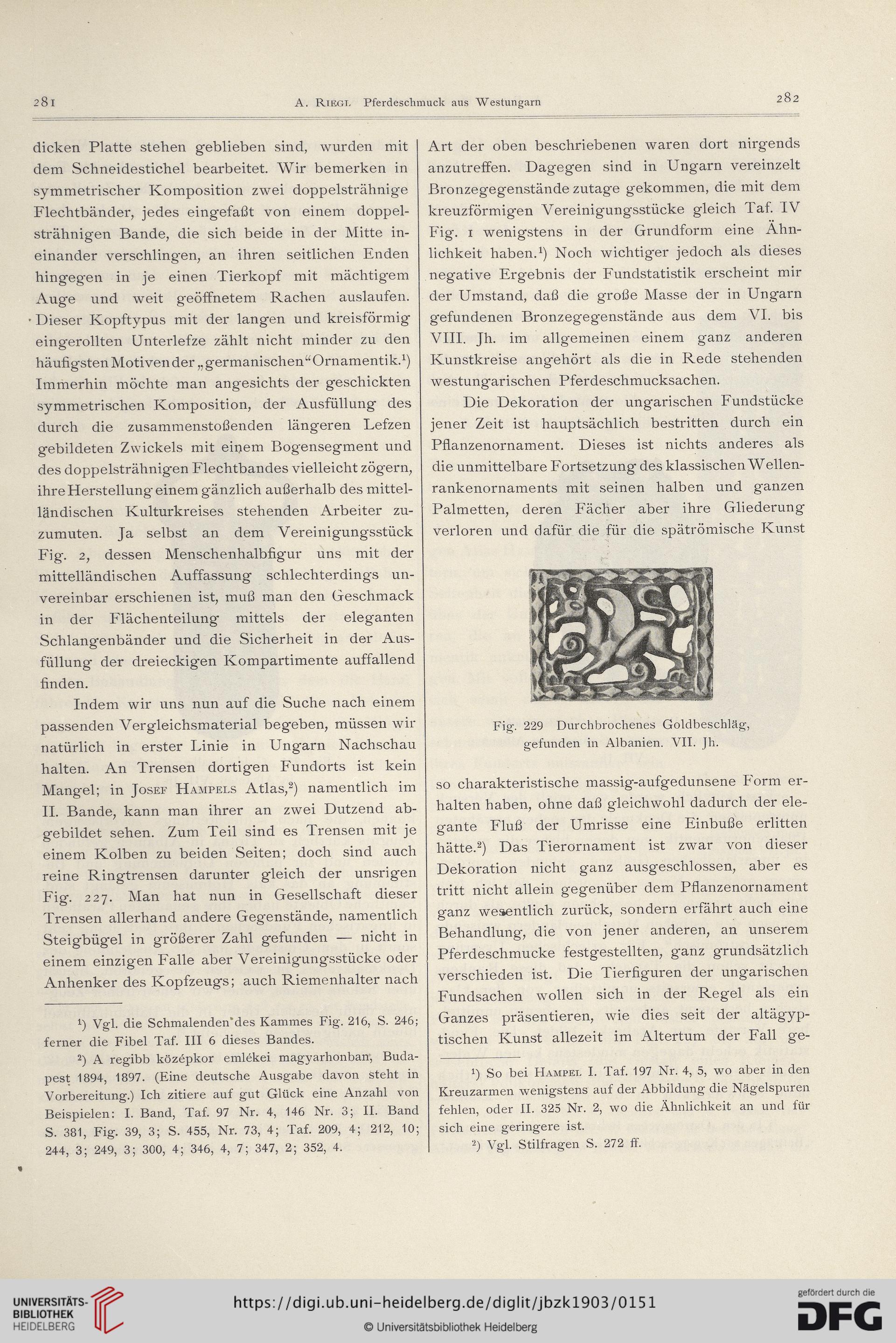

Fig. 229 Durchbrochenes Goldbeschläg,

gefunden in Albanien. VII. Jh.

so charakteristische massig-aufgedunsene Form er-

halten haben, ohne daß gleichwohl dadurch der ele-

gante Fluß der Umrisse eine Einbuße erlitten

hätte.2) Das Tierornament ist zwar von dieser

Dekoration nicht ganz ausgeschlossen, aber es

tritt nicht allein gegenüber dem Pflanzenornament

ganz wesentlich zurück, sondern erfährt auch eine

Behandlung, die von jener anderen, an unserem

Pferdeschmucke festgestellten, ganz grundsätzlich

verschieden ist. Die Tierfiguren der ungarischen

Fundsachen wollen sich in der Regel als ein

Ganzes präsentieren, wie dies seit der altägyp-

tischen Kunst allezeit im Altertum der Fall ge-

b So bei Hampet. I. Taf. 197 Nr. 4, 5, wo aber in den

Kreuzarmen wenigstens auf der Abbildung die Nägelspuren

fehlen, oder II. 325 Nr. 2, wo die Ähnlichkeit an und für

sich eine geringere ist.

2) Vgl. Stilfragen S. 272 ff.

282

A. Riegt. Pferdeschmuck aus Westungarn

dicken Platte stehen geblieben sind, wurden mit

dem Schneidestichel bearbeitet. Wir bemerken in

symmetrischer Komposition zwei doppelsträhnige

Flechtbänder, jedes eingefaßt von einem doppel-

strähnigen Bande, die sich beide in der Mitte in-

einander verschlingen, an ihren seitlichen Enden

hingegen in je einen Tierkopf mit mächtigem

Auge und weit geöffnetem Rachen auslaufen.

Dieser Kopftypus mit der langen und kreisförmig

eingerollten Unterlefze zählt nicht minder zu den

häufigsten Motiven der „ germanischen u Ornamentik.1)

Immerhin möchte man angesichts der geschickten

symmetrischen Komposition, der Ausfüllung des

durch die zusammenstoßenden längeren Lefzen

gebildeten Zwickels mit einem Bogensegment und

des doppelsträhnigen Flechtbandes vielleicht zögern,

ihre Herstellung einem gänzlich außerhalb des mittel-

ländischen Kulturkreises stehenden Arbeiter zu-

zumuten. Ja selbst an dem Vereinigungsstück

Fig. 2, dessen Menschenhalbfig'ur uns mit der

mittelländischen Auffassung schlechterdings un-

vereinbar erschienen ist, muß man den Geschmack

in der Flächenteilung mittels der eleganten

Schlang’enbänder und die Sicherheit in der Aus-

füllung der dreieckigen Kompartimente auffallend

finden.

Indem wir uns nun auf die Suche nach einem

passenden Vergleichsmaterial begeben, müssen wir

natürlich in erster Linie in Ungarn Nachschau

halten. An Trensen dortigen Fundorts ist kein

Mangel; in Josef Hampels Atlas,2) namentlich im

II. Bande, kann man ihrer an zwei Dutzend ab-

gebildet sehen. Zum Teil sind es Trensen mit je

einem Kolben zu beiden Seiten; doch sind auch

reine Ringtrensen darunter gleich der unsrigen

Fig. 227. Man hat nun in Gesellschaft dieser

Trensen allerhand andere Gegenstände, namentlich

Steigbüg'el in größerer Zahl gefunden — nicht in

einem einzigen Falle aber Vereinigungsstücke oder

Anhenker des Kopfzeugs; auch Riemenhalter nach

b Vgl. die Schmalenden des Kammes Fig. 216, S. 246;

ferner die Fibel Taf. III 6 dieses Bandes.

2) A regibb közepkor emlekei magyarhonban, Buda-

pest 1894, 1897. (Eine deutsche Ausgabe davon steht in

Vorbereitung.) Ich zitiere auf gut Glück eine Anzahl von

Beispielen: I. Band, Taf. 97 Nr. 4, 146 Nr. 3; II. Band

S. 381, Fig. 39, 3; S. 455, Nr. 73, 4; Taf. 209, 4; 212, 10;

244, 3; 249, 3; 300, 4; 346, 4, 7; 347, 2; 352, 4.

Art der oben beschriebenen waren dort nirgends

anzutreffen. Dagegen sind in Ungarn vereinzelt

Bronzegegenstände zutage gekommen, die mit dem

kreuzförmigen Vereinigungsstücke gleich Taf. IV

Fig. 1 wenigstens in der Grundform eine Ähn-

lichkeit haben.1) Noch wichtig’er jedoch als dieses

negative Ergebnis der Fundstatistik erscheint mir

der Umstand, daß die große Masse der in Ungarn

gefundenen Bronzegegenstände aus dem VI. bis

VIII. Jh. im allgemeinen einem ganz anderen

Kunstkreise angehört als die in Rede stehenden

westungarischen Pferdeschmucksachen.

Die Dekoration der ungarischen Fundstücke

jener Zeit ist hauptsächlich bestritten durch ein

Pflanzenornament. Dieses ist nichts anderes als

die unmittelbare Fortsetzung des klassischen Wellen-

rankenornaments mit seinen halben und ganzen

Palmetten, deren Fächer aber ihre Gliederung

verloren und dafür die für die spätrömische Kunst

Fig. 229 Durchbrochenes Goldbeschläg,

gefunden in Albanien. VII. Jh.

so charakteristische massig-aufgedunsene Form er-

halten haben, ohne daß gleichwohl dadurch der ele-

gante Fluß der Umrisse eine Einbuße erlitten

hätte.2) Das Tierornament ist zwar von dieser

Dekoration nicht ganz ausgeschlossen, aber es

tritt nicht allein gegenüber dem Pflanzenornament

ganz wesentlich zurück, sondern erfährt auch eine

Behandlung, die von jener anderen, an unserem

Pferdeschmucke festgestellten, ganz grundsätzlich

verschieden ist. Die Tierfiguren der ungarischen

Fundsachen wollen sich in der Regel als ein

Ganzes präsentieren, wie dies seit der altägyp-

tischen Kunst allezeit im Altertum der Fall ge-

b So bei Hampet. I. Taf. 197 Nr. 4, 5, wo aber in den

Kreuzarmen wenigstens auf der Abbildung die Nägelspuren

fehlen, oder II. 325 Nr. 2, wo die Ähnlichkeit an und für

sich eine geringere ist.

2) Vgl. Stilfragen S. 272 ff.