A. Riegl Pferdeschmuck aus Westungarn

286

Der zwischen Raab und Csorna gefundene

Pferdeschmuck — um nun zu diesem zurückzu-

kehren — gehört sicher einem anderen Kunst-

kreise an, als dem oströmischen. Am nächsten

steht diesem noch das kreuzförmige Vereinigungs-

stück Nr. 1, da das mehrsträhnige Bandwerk mit

der Rosette, sowie die reziproken Z-Säume der

gesamten mittelländischen Kunst gemeinsam sind;

aber selbst die Behandlung- dieses Bandwerkes er-

scheint dermaßen identisch mit derjenigen italieni-

scher Steindekorationen aus dem VII. bis IX. Jh.,

daß wir diesfalls eher an eine ober- oder mittel-

italienische Variante des oströmischen Grundmotivs

denken möchten. Hinsichtlich der Tierornamentik

(einschließlich der menschlichen Figur) aber kann

von oströmischer Arbeit schlechterding-s nicht

die Rede sein. Man pflegt dieselbe heute allgemein

als „germanische“ zu bezeichnen, und zwar in

gewisser Beziehung wohl mit Recht; nur erscheint

ihre Abgrenzung gegenüber den oströmischen

Elementen in der „völkerwanderungszeitlichen

Kunst“ noch nirgends hinreichend scharf durch-

geführt und die Definition des „germanischen

Stils“ haftet noch immer allzu einseitig am Motiv,

während das entscheidende Kriterium offenbar

in der Behandlung, das heißt in dem die Hand

führenden Kunstwollen, ruht. Daß dieser Behand-

lung- vor allem eine optische Aufnahme der Dinge

zugrunde liegt, der es sich nicht (gleich der an-

tiken Kunst) darum handelte, geschlossene tastbare

Individuen wiederzugeben, sondern bloß darum,

einzelne markante Erscheinungen an den Dingen

hervorzuheben, andere hingegen, die uns heute

nicht minder wichtig scheinen möchten und die

namentlich für die Erkenntnis der geschlossenen

Individualität unentbehrlich wären, zu unterdrücken,

ist, das andere einen gleichfalls mißlungenen Guß aus der-

selben Schnallenform darstellt; daneben ist aber auch ein

gelungener Guß dieser Form vorhanden. Da die mißlunge-

nen Güsse nie benutzt werden konnten, möchte man ver-

sucht sein daraus zu schließen, daß sie an der Fundstelle

selbst (also in Albanien) gefertigt worden wären und wir

in dem Gesamtfunde etwa die Hinterlassenschaft eines

Goldschmiedes zu erblicken hätten. Allerdings bleibt da-

neben noch immer die Möglichkeit offen, daß die Gold-

klumpen ihres materiellen Wertes halber von irgend einer

entfernten Stelle als Beutestücke mitgenommen worden

wären; doch möchte man selbst in diesem Falle nicht mit

einer allzu weiten Entfernung rechnen.

wurde schon an früherer Stelle, namentlich bei

Erörterung der menschlichen Fig. Nr. 4, aufzuzeigen

versucht. Des weiteren sei noch hinzugefügt, daß

die Erscheinungen, die den Schöpfern dieser

Ornamentik besonders markant vorkamen, einer-

seits das Auge, dem nicht selten mit Glück ein

individueller Ausdruck verliehen

seits vor allem die Organe des

Kampfes gewesen sind: geöffnete

Tierrachen (Nr. 5), Vogelköpfe

mit gewaltigem Krummschnabel,

dann Hände und Krallenfüße

als Organe des Greifens.

Außer den hier besproche¬

nen Zeugnissen der skizzierten

Tierornamentik sind nun wohl

auch andere auf dem Boden Un¬

garns zutage gefördert worden;

aber es genügt, den doppelbändi¬

gen Atlas Hampels zu durchblät¬

tern, um sich von der großen

Seltenheit dieser Sachen gegen¬

über der Unmasse jener ande¬

ren, die an die Pflanzenorna¬

mentik anknüpfen, zu überzeu¬

gen. Mit voller Sicherheit wird

sich somit sagen lassen, daß

unsere westungarischen Pferde¬

schmuckstücke nicht in der Nähe

ihres Fundorts entstanden sein

können. Das Vereinigungsstück

Nr. 1 möchte man sich in der

oberen Hälfte Italiens, etwa auf

der adriatischen Seite geschaffen

denken, und die massenhaften

Funde, die allmählich aus den Langobardengräbern

von Castel Trosino, Nocera Umbra, Cividale, um nur

die wichtigsten zu nennen, zutage kamen und die

wohl mindestens zu einem Teile in einheimischen

Ateliers gefertigt worden sein mochten, scheinen

jener Vermutung eine wesentliche Stütze zu leihen.

Ferner ist die einzige mir bisher bekannt ge-

wordene Trense, die mit Fig. 227 bis auf un-

wesentliche Details (die Gestalt eines Riemen-

halters) vollkommen übereinstimmt,1) angeblich in

*) Abgebildet bei R. Zschilt.e und R. Forrer, Die

Pferdetrense Taf. IX Nr. 1, ehemals in der Sammlung

Ancona, gegenwärtig im Besitze von Richard Zschilt.e in

erscheint, ander-

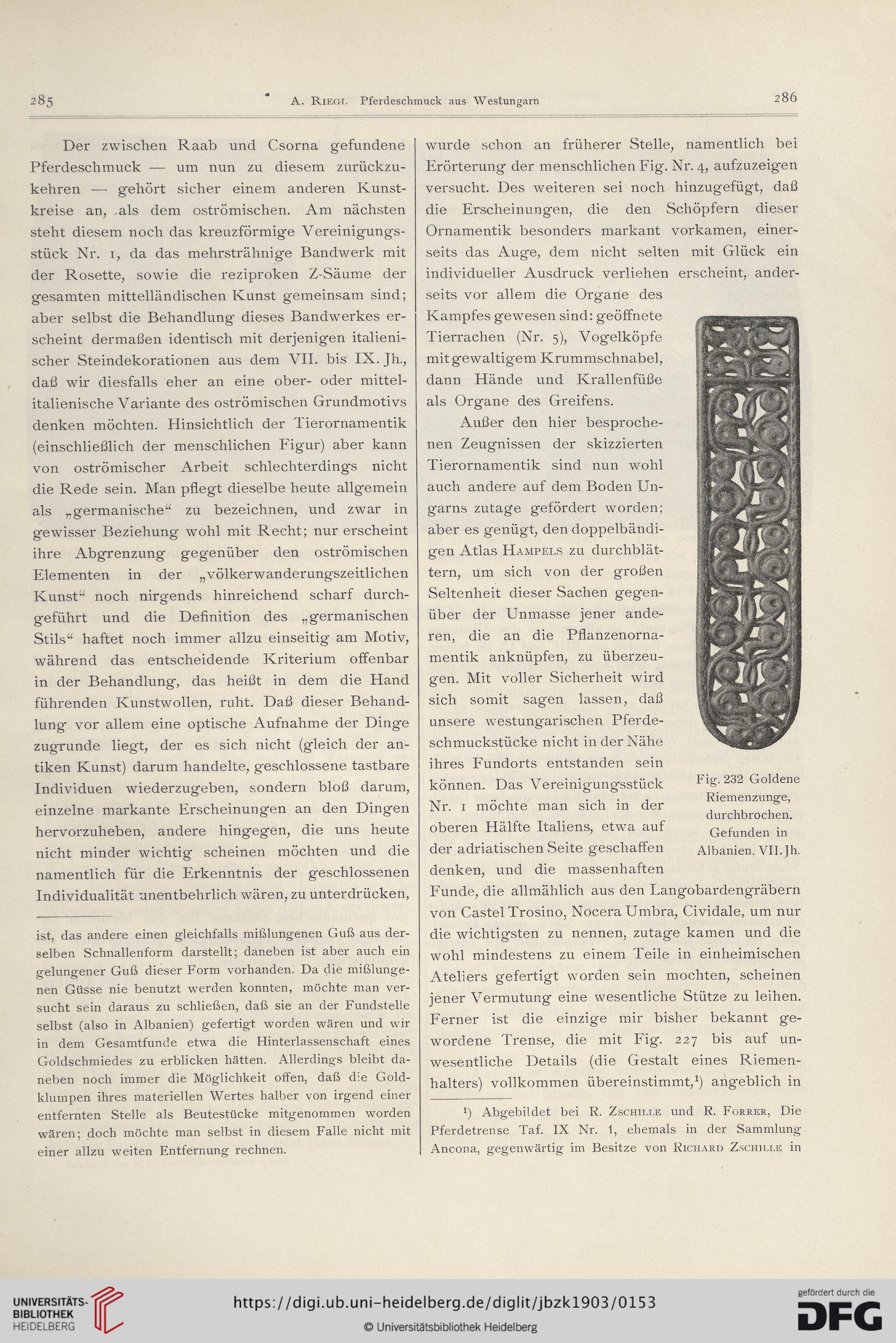

Fig. 232 Goldene

Riemenzunge,

durchbrochen.

Gefunden in

Albanien. VII. Jh.

286

Der zwischen Raab und Csorna gefundene

Pferdeschmuck — um nun zu diesem zurückzu-

kehren — gehört sicher einem anderen Kunst-

kreise an, als dem oströmischen. Am nächsten

steht diesem noch das kreuzförmige Vereinigungs-

stück Nr. 1, da das mehrsträhnige Bandwerk mit

der Rosette, sowie die reziproken Z-Säume der

gesamten mittelländischen Kunst gemeinsam sind;

aber selbst die Behandlung- dieses Bandwerkes er-

scheint dermaßen identisch mit derjenigen italieni-

scher Steindekorationen aus dem VII. bis IX. Jh.,

daß wir diesfalls eher an eine ober- oder mittel-

italienische Variante des oströmischen Grundmotivs

denken möchten. Hinsichtlich der Tierornamentik

(einschließlich der menschlichen Figur) aber kann

von oströmischer Arbeit schlechterding-s nicht

die Rede sein. Man pflegt dieselbe heute allgemein

als „germanische“ zu bezeichnen, und zwar in

gewisser Beziehung wohl mit Recht; nur erscheint

ihre Abgrenzung gegenüber den oströmischen

Elementen in der „völkerwanderungszeitlichen

Kunst“ noch nirgends hinreichend scharf durch-

geführt und die Definition des „germanischen

Stils“ haftet noch immer allzu einseitig am Motiv,

während das entscheidende Kriterium offenbar

in der Behandlung, das heißt in dem die Hand

führenden Kunstwollen, ruht. Daß dieser Behand-

lung- vor allem eine optische Aufnahme der Dinge

zugrunde liegt, der es sich nicht (gleich der an-

tiken Kunst) darum handelte, geschlossene tastbare

Individuen wiederzugeben, sondern bloß darum,

einzelne markante Erscheinungen an den Dingen

hervorzuheben, andere hingegen, die uns heute

nicht minder wichtig scheinen möchten und die

namentlich für die Erkenntnis der geschlossenen

Individualität unentbehrlich wären, zu unterdrücken,

ist, das andere einen gleichfalls mißlungenen Guß aus der-

selben Schnallenform darstellt; daneben ist aber auch ein

gelungener Guß dieser Form vorhanden. Da die mißlunge-

nen Güsse nie benutzt werden konnten, möchte man ver-

sucht sein daraus zu schließen, daß sie an der Fundstelle

selbst (also in Albanien) gefertigt worden wären und wir

in dem Gesamtfunde etwa die Hinterlassenschaft eines

Goldschmiedes zu erblicken hätten. Allerdings bleibt da-

neben noch immer die Möglichkeit offen, daß die Gold-

klumpen ihres materiellen Wertes halber von irgend einer

entfernten Stelle als Beutestücke mitgenommen worden

wären; doch möchte man selbst in diesem Falle nicht mit

einer allzu weiten Entfernung rechnen.

wurde schon an früherer Stelle, namentlich bei

Erörterung der menschlichen Fig. Nr. 4, aufzuzeigen

versucht. Des weiteren sei noch hinzugefügt, daß

die Erscheinungen, die den Schöpfern dieser

Ornamentik besonders markant vorkamen, einer-

seits das Auge, dem nicht selten mit Glück ein

individueller Ausdruck verliehen

seits vor allem die Organe des

Kampfes gewesen sind: geöffnete

Tierrachen (Nr. 5), Vogelköpfe

mit gewaltigem Krummschnabel,

dann Hände und Krallenfüße

als Organe des Greifens.

Außer den hier besproche¬

nen Zeugnissen der skizzierten

Tierornamentik sind nun wohl

auch andere auf dem Boden Un¬

garns zutage gefördert worden;

aber es genügt, den doppelbändi¬

gen Atlas Hampels zu durchblät¬

tern, um sich von der großen

Seltenheit dieser Sachen gegen¬

über der Unmasse jener ande¬

ren, die an die Pflanzenorna¬

mentik anknüpfen, zu überzeu¬

gen. Mit voller Sicherheit wird

sich somit sagen lassen, daß

unsere westungarischen Pferde¬

schmuckstücke nicht in der Nähe

ihres Fundorts entstanden sein

können. Das Vereinigungsstück

Nr. 1 möchte man sich in der

oberen Hälfte Italiens, etwa auf

der adriatischen Seite geschaffen

denken, und die massenhaften

Funde, die allmählich aus den Langobardengräbern

von Castel Trosino, Nocera Umbra, Cividale, um nur

die wichtigsten zu nennen, zutage kamen und die

wohl mindestens zu einem Teile in einheimischen

Ateliers gefertigt worden sein mochten, scheinen

jener Vermutung eine wesentliche Stütze zu leihen.

Ferner ist die einzige mir bisher bekannt ge-

wordene Trense, die mit Fig. 227 bis auf un-

wesentliche Details (die Gestalt eines Riemen-

halters) vollkommen übereinstimmt,1) angeblich in

*) Abgebildet bei R. Zschilt.e und R. Forrer, Die

Pferdetrense Taf. IX Nr. 1, ehemals in der Sammlung

Ancona, gegenwärtig im Besitze von Richard Zschilt.e in

erscheint, ander-

Fig. 232 Goldene

Riemenzunge,

durchbrochen.

Gefunden in

Albanien. VII. Jh.