Lhronik des Bayer. Kunstgewerbevereins.

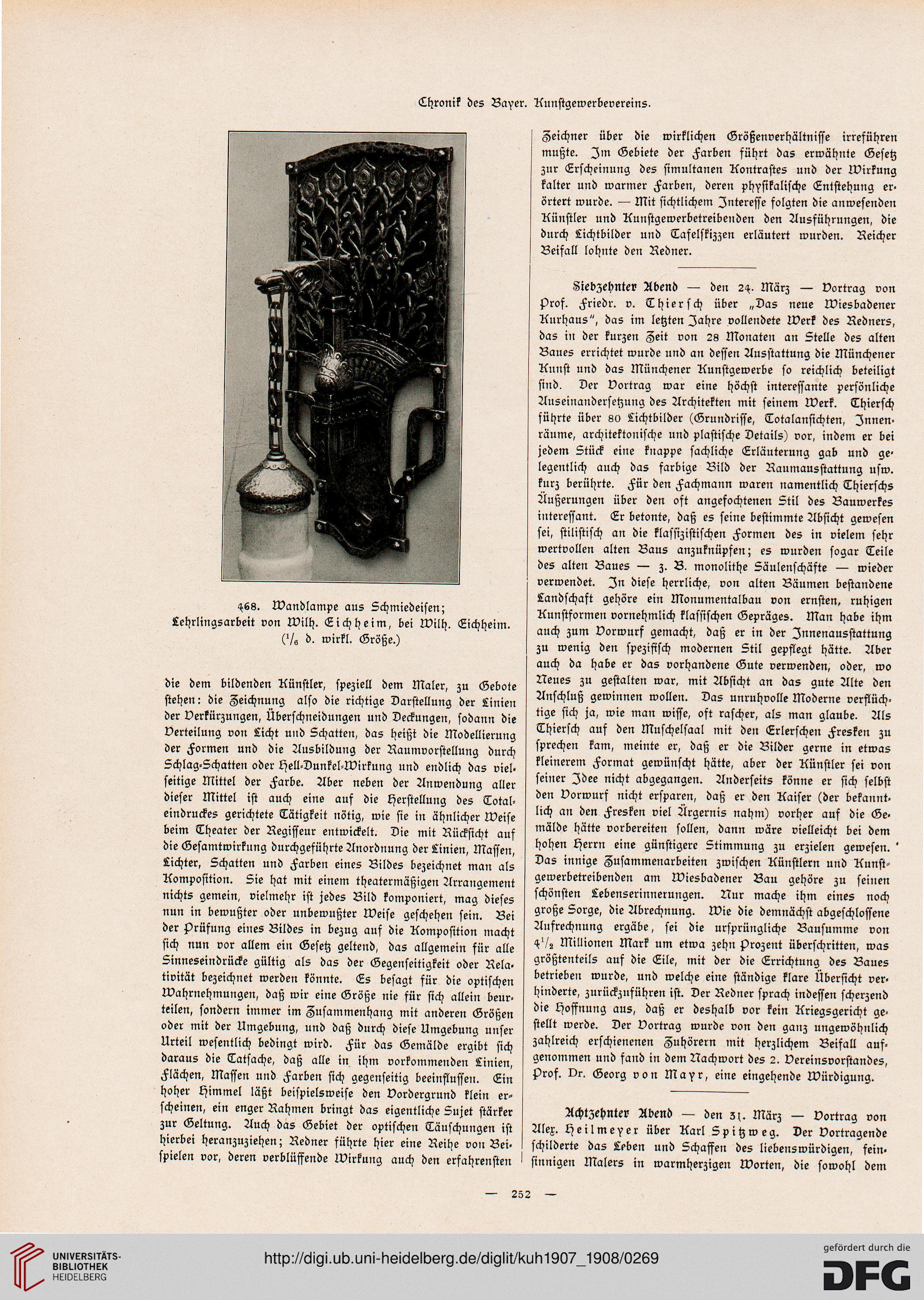

q.S8. Wandlampe aus Schmiedeisen;

Lehrlingsarbeit von Wilh. Eich heim, bei Wilh. Eichheim.

(l/0 d. wirkl. Größe.)

die dem bildenden Künstler, speziell dem Maler, zu Gebote

stehen: die Zeichnung also die richtige Darstellung der Linien

der Verkürzungen, Überschneidungen und Deckungen, sodann die

Verteilung von Licht und Schatten, das heißt die Modellierung

der Formen und die Ausbildung der Raumvorstellung durch

Schlag-Schatten oder kfell-Dunkel-wirkung und endlich das viel-

seitige Mittel der Farbe. Aber neben der Anwendung aller

dieser Mittel ist auch eine auf die Herstellung des Total-

eindruckes gerichtete Tätigkeit nötig, wie sie in ähnlicher Weise

beim Theater der Regisseur entwickelt. Die mit Rücksicht auf

die Gesamtwirkung durchgeführte Anordnung der Linien, Massen,

Lichter, Schatten und Farben eines Bildes bezeichnet man als

Komposition. Sie hat mit einem theatermäßigen Arrangement

nichts gemein, vielmehr ist jedes Bild komponiert, mag dieses

nun in bewußter oder unbewußter weise geschehen sein. Bei

der Prüfung eines Bildes in bezug auf die Komposition macht

sich nun vor allem ein Gesetz geltend, das allgemein für alle

Sinneseindrücke gültig als das der Gegenseitigkeit oder Rela-

tivität bezeichnet werden könnte. Es besagt für die optischen

Wahrnehmungen, daß wir eine Größe nie für sich allein beur-

teilen, sondern immer im Zusammenhang mit anderen Größen

oder mit der Umgebung, und daß durch diese Umgebung unser

Urteil wesentlich bedingt wird. Für das Gemälde ergibt sich

daraus die Tatsache, daß alle in ihm vorkommenden Linien,

Flächen, Massen und Farben sich gegenseitig beeinflussen. Lin

hoher Himmel läßt beispielsweise den Vordergrund klein er-

scheinen, ein enger Rahmen bringt das eigentliche Sujet stärker

zur Geltung. Auch das Gebiet der optischen Täuschungen ist

hierbei heranzuziehen; Redner führte hier eine Reihe von Bei-

spielen vor, deren verblüffende Wirkung auch den erfahrensten I

Zeichner über die wirklichen Größenverhältnisse irreführen

mußte. Im Gebiete der Farben führt das erwähnte Gesetz

zur Erscheinung des simultanen Kontrastes und der Wirkung

kalter und warmer Farben, deren physikalische Entstehung er-

örtert wurde. — Mit sichtlichem Interesse folgten die anwesenden

Künstler und Kunstgewerbetreibenden den Ausführungen, die

durch Lichtbilder und Tafelskizzen erläutert wurden. Reicher

Beifall lohnte den Redner.

Ziebzehnter Abend — den 24. März — Vortrag von

Prof. Friedr. v. Thiersch über „Das neue Wiesbadener

Kurhaus", das im letzten Jahre vollendete Werk des Redners,

das in der kurzen Zeit von 28 Monaten an Stelle des alten

Baues errichtet wurde und an dessen Ausstattung die Münchener

Kunst und das Münchener Kunstgewerbe so reichlich beteiligt

sind. Der Vortrag war eine höchst interessante persönliche

Auseinandersetzung des Architekten mit seinem Werk. Thiersch

führte über 80 Lichtbilder (Grundrisse, Totalansichten, Innen-

räume, architektonische und plastische Details) vor, indem er bei

jedem Stück eine knappe sachliche Erläuterung gab und ge-

legentlich auch das farbige Bild der Raumausstattung usw.

kurz berührte. Für den Fachmann waren namentlich Thierschs

Äußerungen über den oft angefochtenen Stil des Bauwerkes

interessant. Er betonte, daß es seine bestimmte Absicht gewesen

sei, stilistisch an die klassizistischen Formen des in vielem sehr

wertvollen alten Baus anzuknüpfen; es wurden sogar Teile

des alten Baues — z. B. monolithe Säulenschäfte — wieder

verwendet. In diese herrliche, von alten Bäumen bestandene

Landschaft gehöre ein Monumentalbau von ernsten, ruhigen

Kunstformen vornehmlich klassischen Gepräges. Man habe ihm

auch zum Vorwurf gemacht, daß er in der Innenausstattung

zu wenig den spezifisch modernen Stil gepflegt hätte. Aber

auch da habe er das vorhandene Gute verwenden, oder, wo

Neues zu gestalten war, mit Absicht an das gute Alte den

Anschluß gewinnen wollen. Das unruhvolle Moderne verflüch-

tige sich ja, wie man wisse, oft rascher, als man glaube. Als

Thiersch auf den Muschelsaal mit den Erlerschen Fresken zu

sprechen kam, meinte er, daß er die Bilder gerne in etwas

kleinerem Format gewünscht hätte, aber der Künstler sei von

seiner Idee nicht abgegangen. Anderseits könne er sich selbst

den Vorwurf nicht ersparen, daß er den Kaiser (der bekannt-

lich an den Fresken viel Ärgernis nahm) vorher auf die Ge-

mälde hätte vorbereiten sollen, dann wäre vielleicht bei dem

hohen Herrn eine günstigere Stimmung zu erzielen gewesen. '

Das innige Zusammenarbeiten zwischen Künstlern und Kunst-

gewerbetreibenden am Wiesbadener Bau gehöre zu feinen

schönsten Lebenserinnerungen. Nur mache ihm eines noch

große Sorge, die Abrechnung, wie die demnächst abgeschlossene

Aufrechnung ergäbe, sei die ursprüngliche Bausumme von

V/a Millionen Mark um etwa zehn Prozent überschritten, was

größtenteils auf die Eile, mit der die Errichtung des Baues

betrieben wurde, und welche eine ständige klare Übersicht ver-

hinderte, zurückzuführen ist. Der Redner sprach indessen scherzend

die Hoffnung aus, daß er deshalb vor kein Kriegsgericht ge-

stellt werde. Der Vortrag wurde von den ganz ungewöhnlich

zahlreich erschienenen Zuhörern mit herzlichem Beifall aus-

genommen und fand in dem Nachwort des 2. Vereinsvorstandes,

Prof. vr. Georg von Mayr, eine eingehende Würdigung.

Achtzehnter Abend — den 3(. März — Vortrag von

Alex, Heilmeyer über Karl Spitzweg. Der Vortragende

schilderte das Leben und Schaffen des liebenswürdigen, fein-

sinnigen Malers in warmherzigen Worten, die sowohl dem

252

q.S8. Wandlampe aus Schmiedeisen;

Lehrlingsarbeit von Wilh. Eich heim, bei Wilh. Eichheim.

(l/0 d. wirkl. Größe.)

die dem bildenden Künstler, speziell dem Maler, zu Gebote

stehen: die Zeichnung also die richtige Darstellung der Linien

der Verkürzungen, Überschneidungen und Deckungen, sodann die

Verteilung von Licht und Schatten, das heißt die Modellierung

der Formen und die Ausbildung der Raumvorstellung durch

Schlag-Schatten oder kfell-Dunkel-wirkung und endlich das viel-

seitige Mittel der Farbe. Aber neben der Anwendung aller

dieser Mittel ist auch eine auf die Herstellung des Total-

eindruckes gerichtete Tätigkeit nötig, wie sie in ähnlicher Weise

beim Theater der Regisseur entwickelt. Die mit Rücksicht auf

die Gesamtwirkung durchgeführte Anordnung der Linien, Massen,

Lichter, Schatten und Farben eines Bildes bezeichnet man als

Komposition. Sie hat mit einem theatermäßigen Arrangement

nichts gemein, vielmehr ist jedes Bild komponiert, mag dieses

nun in bewußter oder unbewußter weise geschehen sein. Bei

der Prüfung eines Bildes in bezug auf die Komposition macht

sich nun vor allem ein Gesetz geltend, das allgemein für alle

Sinneseindrücke gültig als das der Gegenseitigkeit oder Rela-

tivität bezeichnet werden könnte. Es besagt für die optischen

Wahrnehmungen, daß wir eine Größe nie für sich allein beur-

teilen, sondern immer im Zusammenhang mit anderen Größen

oder mit der Umgebung, und daß durch diese Umgebung unser

Urteil wesentlich bedingt wird. Für das Gemälde ergibt sich

daraus die Tatsache, daß alle in ihm vorkommenden Linien,

Flächen, Massen und Farben sich gegenseitig beeinflussen. Lin

hoher Himmel läßt beispielsweise den Vordergrund klein er-

scheinen, ein enger Rahmen bringt das eigentliche Sujet stärker

zur Geltung. Auch das Gebiet der optischen Täuschungen ist

hierbei heranzuziehen; Redner führte hier eine Reihe von Bei-

spielen vor, deren verblüffende Wirkung auch den erfahrensten I

Zeichner über die wirklichen Größenverhältnisse irreführen

mußte. Im Gebiete der Farben führt das erwähnte Gesetz

zur Erscheinung des simultanen Kontrastes und der Wirkung

kalter und warmer Farben, deren physikalische Entstehung er-

örtert wurde. — Mit sichtlichem Interesse folgten die anwesenden

Künstler und Kunstgewerbetreibenden den Ausführungen, die

durch Lichtbilder und Tafelskizzen erläutert wurden. Reicher

Beifall lohnte den Redner.

Ziebzehnter Abend — den 24. März — Vortrag von

Prof. Friedr. v. Thiersch über „Das neue Wiesbadener

Kurhaus", das im letzten Jahre vollendete Werk des Redners,

das in der kurzen Zeit von 28 Monaten an Stelle des alten

Baues errichtet wurde und an dessen Ausstattung die Münchener

Kunst und das Münchener Kunstgewerbe so reichlich beteiligt

sind. Der Vortrag war eine höchst interessante persönliche

Auseinandersetzung des Architekten mit seinem Werk. Thiersch

führte über 80 Lichtbilder (Grundrisse, Totalansichten, Innen-

räume, architektonische und plastische Details) vor, indem er bei

jedem Stück eine knappe sachliche Erläuterung gab und ge-

legentlich auch das farbige Bild der Raumausstattung usw.

kurz berührte. Für den Fachmann waren namentlich Thierschs

Äußerungen über den oft angefochtenen Stil des Bauwerkes

interessant. Er betonte, daß es seine bestimmte Absicht gewesen

sei, stilistisch an die klassizistischen Formen des in vielem sehr

wertvollen alten Baus anzuknüpfen; es wurden sogar Teile

des alten Baues — z. B. monolithe Säulenschäfte — wieder

verwendet. In diese herrliche, von alten Bäumen bestandene

Landschaft gehöre ein Monumentalbau von ernsten, ruhigen

Kunstformen vornehmlich klassischen Gepräges. Man habe ihm

auch zum Vorwurf gemacht, daß er in der Innenausstattung

zu wenig den spezifisch modernen Stil gepflegt hätte. Aber

auch da habe er das vorhandene Gute verwenden, oder, wo

Neues zu gestalten war, mit Absicht an das gute Alte den

Anschluß gewinnen wollen. Das unruhvolle Moderne verflüch-

tige sich ja, wie man wisse, oft rascher, als man glaube. Als

Thiersch auf den Muschelsaal mit den Erlerschen Fresken zu

sprechen kam, meinte er, daß er die Bilder gerne in etwas

kleinerem Format gewünscht hätte, aber der Künstler sei von

seiner Idee nicht abgegangen. Anderseits könne er sich selbst

den Vorwurf nicht ersparen, daß er den Kaiser (der bekannt-

lich an den Fresken viel Ärgernis nahm) vorher auf die Ge-

mälde hätte vorbereiten sollen, dann wäre vielleicht bei dem

hohen Herrn eine günstigere Stimmung zu erzielen gewesen. '

Das innige Zusammenarbeiten zwischen Künstlern und Kunst-

gewerbetreibenden am Wiesbadener Bau gehöre zu feinen

schönsten Lebenserinnerungen. Nur mache ihm eines noch

große Sorge, die Abrechnung, wie die demnächst abgeschlossene

Aufrechnung ergäbe, sei die ursprüngliche Bausumme von

V/a Millionen Mark um etwa zehn Prozent überschritten, was

größtenteils auf die Eile, mit der die Errichtung des Baues

betrieben wurde, und welche eine ständige klare Übersicht ver-

hinderte, zurückzuführen ist. Der Redner sprach indessen scherzend

die Hoffnung aus, daß er deshalb vor kein Kriegsgericht ge-

stellt werde. Der Vortrag wurde von den ganz ungewöhnlich

zahlreich erschienenen Zuhörern mit herzlichem Beifall aus-

genommen und fand in dem Nachwort des 2. Vereinsvorstandes,

Prof. vr. Georg von Mayr, eine eingehende Würdigung.

Achtzehnter Abend — den 3(. März — Vortrag von

Alex, Heilmeyer über Karl Spitzweg. Der Vortragende

schilderte das Leben und Schaffen des liebenswürdigen, fein-

sinnigen Malers in warmherzigen Worten, die sowohl dem

252