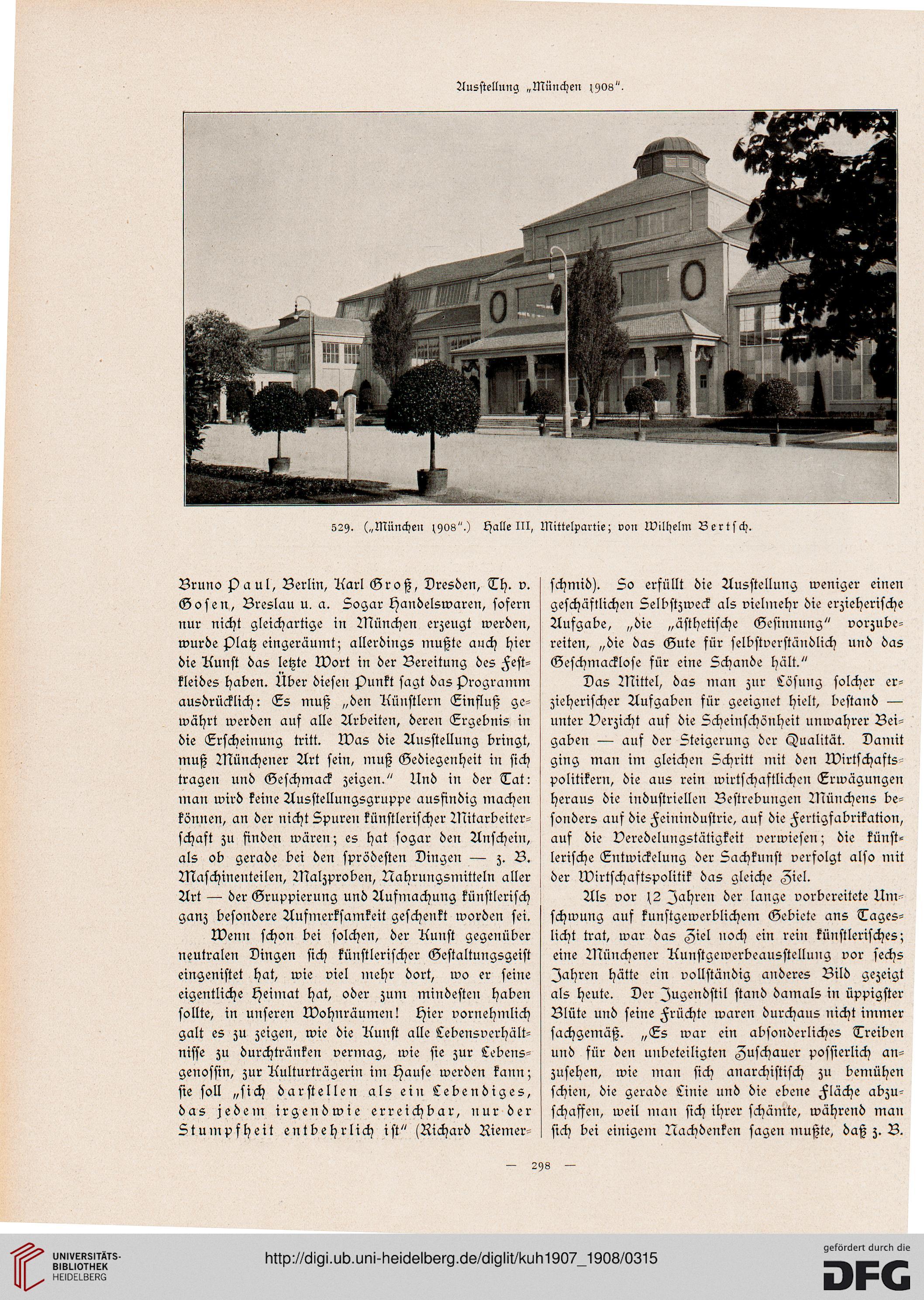

Ausstellung „München jgos".

529. („München 1908".) Halle III, Mittelpartie; von Wilhelm Bertsch.

Bruno Paul, Berlin, Karl Groß, Dresden, Th. v.

Gosen, Breslau u. a. Sogar Handelswaren, sofern

nur nicht gleichartige in München erzeugt werden,

wurde Platz eingeräumt; allerdings mußte auch hier

die Kunst das letzte Wort in der Bereitung des Fest-

kleides haben. Über diesen Punkt sagt das Programm

ausdrücklich: Ts muß „den Künstlern Tinfluß ge-

währt werden auf alle Arbeiten, deren Ergebnis in

die Erscheinung tritt. Was die Ausstellung bringt,

muß Münchener Art sein, muß Gediegenheit in sich

tragen und Geschmack zeigen." Und in der Tat:

man wird keine Ausstellungsgruppe ausfindig machen

können, an der nicht Spuren künstlerischer Mitarbeiter-

schast zu finden wären; es hat sogar den Anschein,

als ob gerade bei den sprödesten Dingen — z. B.

Maschinenteilen, Malzproben, Nahrungsmitteln aller

Art — der Gruppierung und Aufmachung künstlerisch

ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt worden sei.

Wenn schon bei solchen, der Ärmst gegenüber

neutralen Dingen sich künstlerischer Gestaltungsgeist

eingenistet hat, wie viel mehr dort, wo er seine

eigentliche Heimat hat, oder zum mindesten haben

sollte, in unseren Wohnräumen! Hier vornehmlich

galt es zu zeigen, wie die Aunst alle Lebensverhält-

nisse zu durchtränken vermag, wie sie zur Lebens-

genossin, zur Kulturträgern im Hause werden kann;

sie soll „sich darstellen als ein Lebendiges,

das jedem irgendwie erreichbar, nur der

Stumpfheit entbehrlich ist" (Richard Riemer

fchmid). So erfüllt die Ausstellung weniger einen

geschäftlichen Selbstzweck als vielmehr die erzieherische

Aufgabe, „die „ästhetische Gesinnung" vorzube-

reiten, „die das Gute für selbstverständlich und das

Geschmacklose für eine Schande hält."

Das Mittel, das man zur Lösung solcher er-

zieherischer Aufgaben für geeignet hielt, bestand —

unter Verzicht auf die Scheinschönheit unwahrer Bei-

gaben — auf der Steigerung der Qualität. Damit

ging man im gleichen Schritt mit den Wirtschafts-

politikern, dis aus rein wirtschaftlichen Erwägungen

heraus die industriellen Bestrebungen Münchens be-

sonders aus die Feinindustrie, aus die Ferligfabrikation,

auf die Veredelungstätigkeit verwiesen; die künst-

lerische Entwickelung der Sachkunst verfolgt also mit

der Wirtschaftspolitik das gleiche Ziel.

Als vor \2 Jahren der lange vorbereitete Um-

schwung auf kunstgewerblichem Gebiete ans Tages-

licht trat, war das Ziel noch ein rein künstlerisches;

eine Münchener Aunstgewerbeausstellung vor sechs

Jahren hätte ein vollständig anderes Bild gezeigt

als heute. Der Jugendstil stand damals in üppigster

Blüte und seine Früchte waren durchaus nicht immer

sachgemäß. „Es war ein absonderliches Treiben

und für den unbeteiligten Zuschauer possierlich an-

zusehen, wie man sich anarchistisch zu beniühen

schien, die gerade Linie und die ebene Fläche abzu-

schaffen, weil man sich ihrer schämte, während man

sich bei einigem Nachdenken sagen mußte, daß z. B.

2Y8

529. („München 1908".) Halle III, Mittelpartie; von Wilhelm Bertsch.

Bruno Paul, Berlin, Karl Groß, Dresden, Th. v.

Gosen, Breslau u. a. Sogar Handelswaren, sofern

nur nicht gleichartige in München erzeugt werden,

wurde Platz eingeräumt; allerdings mußte auch hier

die Kunst das letzte Wort in der Bereitung des Fest-

kleides haben. Über diesen Punkt sagt das Programm

ausdrücklich: Ts muß „den Künstlern Tinfluß ge-

währt werden auf alle Arbeiten, deren Ergebnis in

die Erscheinung tritt. Was die Ausstellung bringt,

muß Münchener Art sein, muß Gediegenheit in sich

tragen und Geschmack zeigen." Und in der Tat:

man wird keine Ausstellungsgruppe ausfindig machen

können, an der nicht Spuren künstlerischer Mitarbeiter-

schast zu finden wären; es hat sogar den Anschein,

als ob gerade bei den sprödesten Dingen — z. B.

Maschinenteilen, Malzproben, Nahrungsmitteln aller

Art — der Gruppierung und Aufmachung künstlerisch

ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt worden sei.

Wenn schon bei solchen, der Ärmst gegenüber

neutralen Dingen sich künstlerischer Gestaltungsgeist

eingenistet hat, wie viel mehr dort, wo er seine

eigentliche Heimat hat, oder zum mindesten haben

sollte, in unseren Wohnräumen! Hier vornehmlich

galt es zu zeigen, wie die Aunst alle Lebensverhält-

nisse zu durchtränken vermag, wie sie zur Lebens-

genossin, zur Kulturträgern im Hause werden kann;

sie soll „sich darstellen als ein Lebendiges,

das jedem irgendwie erreichbar, nur der

Stumpfheit entbehrlich ist" (Richard Riemer

fchmid). So erfüllt die Ausstellung weniger einen

geschäftlichen Selbstzweck als vielmehr die erzieherische

Aufgabe, „die „ästhetische Gesinnung" vorzube-

reiten, „die das Gute für selbstverständlich und das

Geschmacklose für eine Schande hält."

Das Mittel, das man zur Lösung solcher er-

zieherischer Aufgaben für geeignet hielt, bestand —

unter Verzicht auf die Scheinschönheit unwahrer Bei-

gaben — auf der Steigerung der Qualität. Damit

ging man im gleichen Schritt mit den Wirtschafts-

politikern, dis aus rein wirtschaftlichen Erwägungen

heraus die industriellen Bestrebungen Münchens be-

sonders aus die Feinindustrie, aus die Ferligfabrikation,

auf die Veredelungstätigkeit verwiesen; die künst-

lerische Entwickelung der Sachkunst verfolgt also mit

der Wirtschaftspolitik das gleiche Ziel.

Als vor \2 Jahren der lange vorbereitete Um-

schwung auf kunstgewerblichem Gebiete ans Tages-

licht trat, war das Ziel noch ein rein künstlerisches;

eine Münchener Aunstgewerbeausstellung vor sechs

Jahren hätte ein vollständig anderes Bild gezeigt

als heute. Der Jugendstil stand damals in üppigster

Blüte und seine Früchte waren durchaus nicht immer

sachgemäß. „Es war ein absonderliches Treiben

und für den unbeteiligten Zuschauer possierlich an-

zusehen, wie man sich anarchistisch zu beniühen

schien, die gerade Linie und die ebene Fläche abzu-

schaffen, weil man sich ihrer schämte, während man

sich bei einigem Nachdenken sagen mußte, daß z. B.

2Y8