Ausstellung „München ;908".

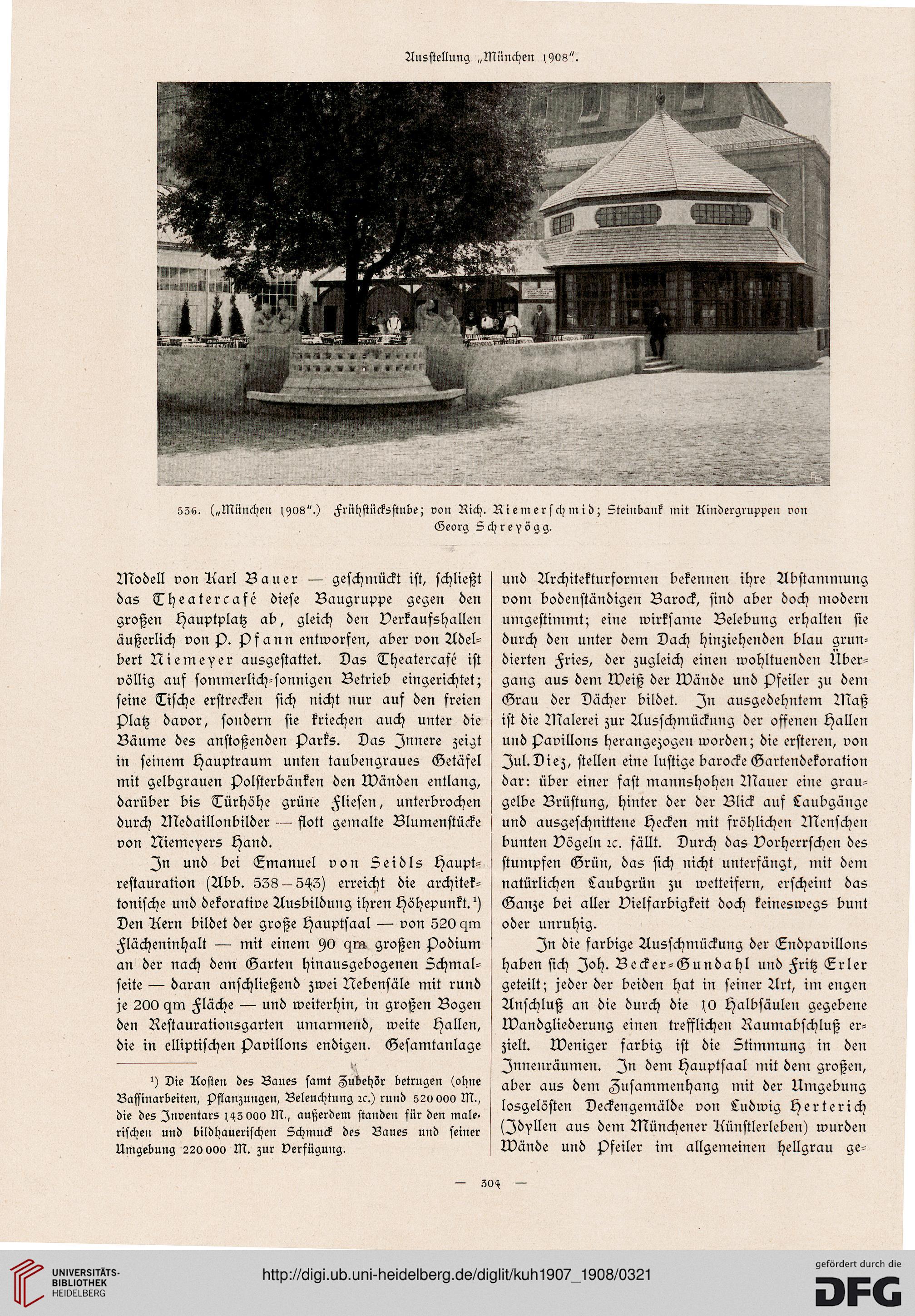

556. („München 1908".) Frühstücks sinke; von Rich. Riemerschmid; Steinbank mit Rindergruppen von

Georg 5 ch r e y ö g g.

Modell von Aarl Bauer — geschmückt ist, schließt

das Theatercafe diese Baugruppe gegen den

großen pauptplatz ab, gleich den Verkaufshallen

äußerlich von p. pfann entworfen, aber von Adel-

bert Niemeyer ausgestattet. Das Theatercafe ist

völlig auf sommerlich-sonnigen Betrieb eingerichtet;

seine Tische erstrecken sich nicht nur auf den freien

Platz davor, sondern sie kriechen auch unter die

Bäume des anstoßenden Parks. Das Innere zeigt

in seinem pauptraum unten taubengraues Getäfel

mit gelbgrauen Polsterbänken den Wänden entlang,

darüber bis Türhöhe grüne fliesen, unterbrochen

durch Medaillonbilder — flott gemalte Blumenstücke

von Niemcyers pand.

In und bei Emanuel von Seidls paupt-

restauration (Abb. 538 — 5^3) erreicht die architek-

tonische und dekorative Ausbildung ihren Höhepunkt?)

Den Aern bildet der große pauptsaal — von 520 qm

Flächeninhalt — mit einem stO qm großen Podium

an der nach dem Garten hinausgebogenen Schmal-

seite — daran anschließend zwei Nebensäle mit rund

je 200 qm Fläche — und weiterhin, in großen Bogen

den Restaurationsgarten umarmend, weite pallen,

die in elliptischen Pavillons endigen. Gesamtanlage

') Die Rosten des Baues samt Zubehör betrugen (ohne

Bassinarbeiten, Pflanzungen, Beleuchtung rc.) rund 520000 M.,

die des Inventars (43000 M., außerdem standen für den male-

rischen und bildhauerischen Schmuck des Laues und seiner

Umgebung 220000 M. zur Verfügung.

und Architektursormen bekennen ihre Abstammung

voni bodenständigen Barock, sind aber doch modern

umgestimmt; eine wirksame Belebung erhalten sie

durch den unter dem Dach hinziehenden blau grun-

dierten Fries, der zugleich einen wohltuenden Über-

gang aus dem Weiß der Wände und Pfeiler zu dem

Grau der Dächer bildet. In ausgedehntem Maß

ist die Malerei zur Ausschmückung der offenen pallen

und Pavillons herangezogen worden; die ersteren, von

Iul.Diez, stellen eine lustige barocke Gartendekoration

dar: über einer fast mannshohen Mauer eine grau-

gelbe Brüstung, hinter der der Blick auf Laubgänge

und ausgeschnittene pecken mit fröhlichen Menschen

bunten Vögeln rc. fällt. Durch das Vorherrschen des

stumpfen Grün, das sich nicht unterfängt, mit dem

natürlichen Laubgrün zu wetteifern, erscheint das

Ganze bei aller Vielfarbigkeit doch keineswegs bunt

oder unruhig.

In die farbige Ausschmückung der Endpavillons

haben sich Ioh. Becker-Gundahl und Fritz Erler

geteilt; jeder der beiden hat in seiner Art, im engen

Anschluß an die durch die \0 palbsäulen gegebene

Wandgliederung einen trefflichen Raumabschluß er-

zielt. Weniger farbig ist die Stimmung in den

Innenräumen. In dem pauptsaal mit dem großen,

aber aus dem Zusammenhang mit der Umgebung

losgelösten Deckengemälde von Ludwig perterich

(Idyllen aus dem Münchener Aünstlerleben) wurden

Wände und Pfeiler im allgeineinen hellgrau ge-

556. („München 1908".) Frühstücks sinke; von Rich. Riemerschmid; Steinbank mit Rindergruppen von

Georg 5 ch r e y ö g g.

Modell von Aarl Bauer — geschmückt ist, schließt

das Theatercafe diese Baugruppe gegen den

großen pauptplatz ab, gleich den Verkaufshallen

äußerlich von p. pfann entworfen, aber von Adel-

bert Niemeyer ausgestattet. Das Theatercafe ist

völlig auf sommerlich-sonnigen Betrieb eingerichtet;

seine Tische erstrecken sich nicht nur auf den freien

Platz davor, sondern sie kriechen auch unter die

Bäume des anstoßenden Parks. Das Innere zeigt

in seinem pauptraum unten taubengraues Getäfel

mit gelbgrauen Polsterbänken den Wänden entlang,

darüber bis Türhöhe grüne fliesen, unterbrochen

durch Medaillonbilder — flott gemalte Blumenstücke

von Niemcyers pand.

In und bei Emanuel von Seidls paupt-

restauration (Abb. 538 — 5^3) erreicht die architek-

tonische und dekorative Ausbildung ihren Höhepunkt?)

Den Aern bildet der große pauptsaal — von 520 qm

Flächeninhalt — mit einem stO qm großen Podium

an der nach dem Garten hinausgebogenen Schmal-

seite — daran anschließend zwei Nebensäle mit rund

je 200 qm Fläche — und weiterhin, in großen Bogen

den Restaurationsgarten umarmend, weite pallen,

die in elliptischen Pavillons endigen. Gesamtanlage

') Die Rosten des Baues samt Zubehör betrugen (ohne

Bassinarbeiten, Pflanzungen, Beleuchtung rc.) rund 520000 M.,

die des Inventars (43000 M., außerdem standen für den male-

rischen und bildhauerischen Schmuck des Laues und seiner

Umgebung 220000 M. zur Verfügung.

und Architektursormen bekennen ihre Abstammung

voni bodenständigen Barock, sind aber doch modern

umgestimmt; eine wirksame Belebung erhalten sie

durch den unter dem Dach hinziehenden blau grun-

dierten Fries, der zugleich einen wohltuenden Über-

gang aus dem Weiß der Wände und Pfeiler zu dem

Grau der Dächer bildet. In ausgedehntem Maß

ist die Malerei zur Ausschmückung der offenen pallen

und Pavillons herangezogen worden; die ersteren, von

Iul.Diez, stellen eine lustige barocke Gartendekoration

dar: über einer fast mannshohen Mauer eine grau-

gelbe Brüstung, hinter der der Blick auf Laubgänge

und ausgeschnittene pecken mit fröhlichen Menschen

bunten Vögeln rc. fällt. Durch das Vorherrschen des

stumpfen Grün, das sich nicht unterfängt, mit dem

natürlichen Laubgrün zu wetteifern, erscheint das

Ganze bei aller Vielfarbigkeit doch keineswegs bunt

oder unruhig.

In die farbige Ausschmückung der Endpavillons

haben sich Ioh. Becker-Gundahl und Fritz Erler

geteilt; jeder der beiden hat in seiner Art, im engen

Anschluß an die durch die \0 palbsäulen gegebene

Wandgliederung einen trefflichen Raumabschluß er-

zielt. Weniger farbig ist die Stimmung in den

Innenräumen. In dem pauptsaal mit dem großen,

aber aus dem Zusammenhang mit der Umgebung

losgelösten Deckengemälde von Ludwig perterich

(Idyllen aus dem Münchener Aünstlerleben) wurden

Wände und Pfeiler im allgeineinen hellgrau ge-