Die Ausstellung „München (908".

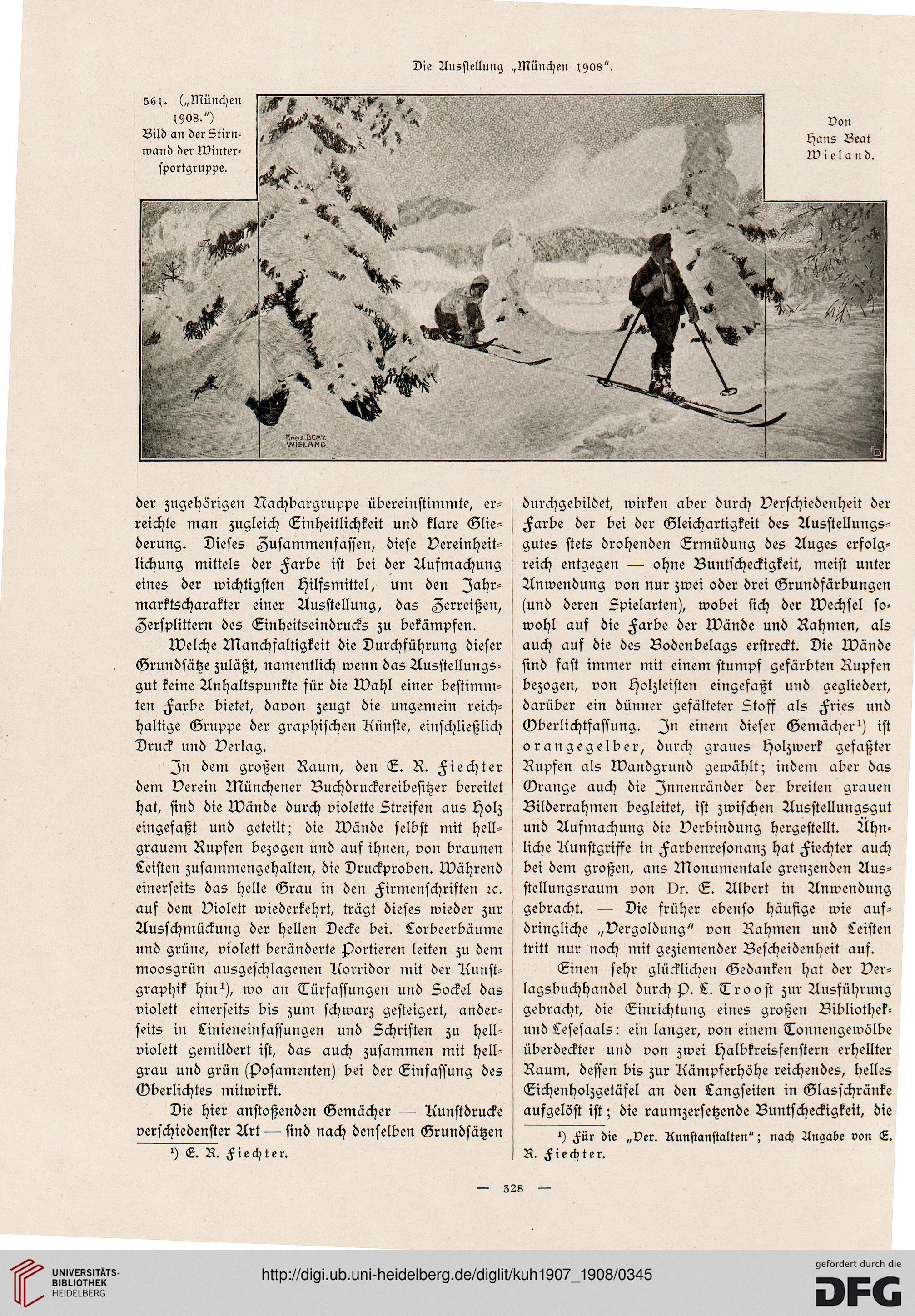

56 (. („München

(908.")

Bild an der Stirn-

wand der Winter-

sxortgruppe.

von

tsans Beat

Wieland.

der zugehörigen Nachbargruppe übereinstimmte, er-

reichte man zugleich Einheitlichkeit und klare Glie-

derung. Dieses Zusammenfassen, diese Vereinheit-

lichung mittels der Farbe ist bei der Aufmachung

eines der wichtigsten Hilfsmittel, um den Zahr-

marktscharakter einer Ausstellung, das Zerreißen,

Zersplittern des Einheitseindrucks zu bekämpfen.

Welche Nkanchfaltigkeit die Durchführung dieser

Grundsätze zuläßt, namentlich wenn das Ausstellungs-

gut keine Anhaltspunkte für die Wahl einer bestimm-

ten Farbe bietet, davon zeugt die ungemein reich-

haltige Gruppe der graphischen Künste, einschließlich

Druck und Verlag.

In dem großen Raum, den E. R. Fiechter

dem Verein Amnchener Buchdruckereibesitzer bereitet

hat, sind die Wände durch violette Streifen aus Holz

eingefaßt und geteilt; die Wände selbst mit hell-

grauem Rupfen bezogen und aus ihnen, von braunen

Leisten zusammengehalten, die Druckproben. Während

einerseits das Helle Grau in den Firmenschriften ic.

auf dem Violett wiederkehrt, trägt dieses wieder zur

Ausschmückung der Hellen Decke bei. Lorbeerbäume

und grüne, violett beränderte Portieren leiten zu dem

moosgrün ausgeschlagenen Korridor mit der Kunst-

graphik f?in1), wo an Türfassungen und Sockel das

violett einerseits bis zum schwarz gesteigert, ander-

seits in Linieneinfassungen und Schriften zu hell-

violett gemildert ist, das auch zusammen mit hell-

grau und grün (Posamenten) bei der Einfassung des

Oberlichtes mitwirkt.

Die hier anstoßenden Gemächer — Kunstdrucke

verschiedenster Art — sind nach denselben Grundsätzen

*) <£. R. Fiechter.

durchgebildet, wirken aber durch Verschiedenheit der

Farbe der bei der Gleichartigkeit des Ausstellungs-

gutes stets drohenden Ermüdung des Auges erfolg-

reich entgegen — ohne Buntfcheckigkeit, meist unter

Anwendung von nur zwei oder drei Grundfärbungen

(und deren Spielarten), wobei sich der Wechsel so-

wohl auf die Farbe der Wände und Rahmen, als

auch auf die des Bodenbelags erstreckt. Die Wände

sind fast immer mit einem stumpf gefärbten Rupfen

bezogen, von Holzleisten eingefaßt und gegliedert,

darüber ein dünner gefälteter Stoff als Fries und

Oberlichtfaffung. Zn einem dieser Gemächerx) ist

orangegelber, durch graues Holzwerk gefaßter

Rupfen als Wandgrund gewählt; indem aber das

Orange auch die Znnenränder der breiten grauen

Bilderrahmen begleitet, ist zwischen Ausstellungsgut

und Aufmachung die Verbindung hergestellt. Ähn-

liche Kunstgriffe in Farbenresonanz hat Fiechter auch

bei dem großen, ans Nkonumentale grenzenden Aus-

stellungsraum von Dr. E. Albert in Anwendung

gebracht. — Die früher ebenso häufige wie auf-

dringliche ,,Vergoldung" von Rahmen und Leisten

tritt nur noch mit geziemender Bescheidenheit auf.

Einen sehr glücklichen Gedanken hat der Ver-

lagsbuchhandel durch p. L. Trooft zur Ausführung

gebracht, die Einrichtung eines großen Bibliothek-

und Lesesaals: ein langer, von einem Tonnengewölbe

überdeckter und von zwei Halbkreisfenstern erhellter

Raum, dessen bis zur Kämpferhöhe reichendes, Helles

Eichenholzgetäfel an den Langseiten in Glasschränke

aufgelöst ist; die raumzersetzende Buntfcheckigkeit, die

l) Für die „Der. Kunftanftalten"; nach Angabe von L.

R. Fiechter.

528

56 (. („München

(908.")

Bild an der Stirn-

wand der Winter-

sxortgruppe.

von

tsans Beat

Wieland.

der zugehörigen Nachbargruppe übereinstimmte, er-

reichte man zugleich Einheitlichkeit und klare Glie-

derung. Dieses Zusammenfassen, diese Vereinheit-

lichung mittels der Farbe ist bei der Aufmachung

eines der wichtigsten Hilfsmittel, um den Zahr-

marktscharakter einer Ausstellung, das Zerreißen,

Zersplittern des Einheitseindrucks zu bekämpfen.

Welche Nkanchfaltigkeit die Durchführung dieser

Grundsätze zuläßt, namentlich wenn das Ausstellungs-

gut keine Anhaltspunkte für die Wahl einer bestimm-

ten Farbe bietet, davon zeugt die ungemein reich-

haltige Gruppe der graphischen Künste, einschließlich

Druck und Verlag.

In dem großen Raum, den E. R. Fiechter

dem Verein Amnchener Buchdruckereibesitzer bereitet

hat, sind die Wände durch violette Streifen aus Holz

eingefaßt und geteilt; die Wände selbst mit hell-

grauem Rupfen bezogen und aus ihnen, von braunen

Leisten zusammengehalten, die Druckproben. Während

einerseits das Helle Grau in den Firmenschriften ic.

auf dem Violett wiederkehrt, trägt dieses wieder zur

Ausschmückung der Hellen Decke bei. Lorbeerbäume

und grüne, violett beränderte Portieren leiten zu dem

moosgrün ausgeschlagenen Korridor mit der Kunst-

graphik f?in1), wo an Türfassungen und Sockel das

violett einerseits bis zum schwarz gesteigert, ander-

seits in Linieneinfassungen und Schriften zu hell-

violett gemildert ist, das auch zusammen mit hell-

grau und grün (Posamenten) bei der Einfassung des

Oberlichtes mitwirkt.

Die hier anstoßenden Gemächer — Kunstdrucke

verschiedenster Art — sind nach denselben Grundsätzen

*) <£. R. Fiechter.

durchgebildet, wirken aber durch Verschiedenheit der

Farbe der bei der Gleichartigkeit des Ausstellungs-

gutes stets drohenden Ermüdung des Auges erfolg-

reich entgegen — ohne Buntfcheckigkeit, meist unter

Anwendung von nur zwei oder drei Grundfärbungen

(und deren Spielarten), wobei sich der Wechsel so-

wohl auf die Farbe der Wände und Rahmen, als

auch auf die des Bodenbelags erstreckt. Die Wände

sind fast immer mit einem stumpf gefärbten Rupfen

bezogen, von Holzleisten eingefaßt und gegliedert,

darüber ein dünner gefälteter Stoff als Fries und

Oberlichtfaffung. Zn einem dieser Gemächerx) ist

orangegelber, durch graues Holzwerk gefaßter

Rupfen als Wandgrund gewählt; indem aber das

Orange auch die Znnenränder der breiten grauen

Bilderrahmen begleitet, ist zwischen Ausstellungsgut

und Aufmachung die Verbindung hergestellt. Ähn-

liche Kunstgriffe in Farbenresonanz hat Fiechter auch

bei dem großen, ans Nkonumentale grenzenden Aus-

stellungsraum von Dr. E. Albert in Anwendung

gebracht. — Die früher ebenso häufige wie auf-

dringliche ,,Vergoldung" von Rahmen und Leisten

tritt nur noch mit geziemender Bescheidenheit auf.

Einen sehr glücklichen Gedanken hat der Ver-

lagsbuchhandel durch p. L. Trooft zur Ausführung

gebracht, die Einrichtung eines großen Bibliothek-

und Lesesaals: ein langer, von einem Tonnengewölbe

überdeckter und von zwei Halbkreisfenstern erhellter

Raum, dessen bis zur Kämpferhöhe reichendes, Helles

Eichenholzgetäfel an den Langseiten in Glasschränke

aufgelöst ist; die raumzersetzende Buntfcheckigkeit, die

l) Für die „Der. Kunftanftalten"; nach Angabe von L.

R. Fiechter.

528