DIE KAISERZIMMER DES RESIDENZSCHLOSSES IN DARMSTADT

85

doch manches nicht ganz wertlose Stück älterer deut-

scher Kleinkunst seine „unmodische Faqon« eingebüsst

und in der Werkstatt des Bessunger Silberschmieds

Werner, dem die Arbeit übertragen wurde, moder-

nere Formen erhalten haben. Üb-

rigens zeigen die von Werner ab-

gelieferten Bestecke und andere

Tafelgeräte keineswegs schon ein

strenges Empire, sondern noch mehr

die klassizistisch spielende Art des

Louis XVI-Stiles, z. T. sogar mit

einer Dosis älteren Formgefühles

vermischt: an zwei Tortenschaufeln

tritt das klassicistische Ornament

ganz zurück gegen das durchaus

renaissanceartige, mit Vögeln belebte

Rankenwerk, welches Werner auf

der Schaufelfläche in durchbroche-

ner und gravierter Arbeit darge-

stellt hat. Es ist hier nicht weniger

die Freiheit merkwürdig, mit welcher

ein abseits von den grossen Kunst-

centren arbeitender Meister der Em-

pirezeit, der den ausdrücklichen

Auftrag hatte, dem neuen Ge-

schmacke Rechnung zu tragen, ganz

fröhlich in die Renaissance zurück-

greift, als die technische Vollendung

seiner Arbeit, und man versteht,

dass er sich auf seine Kunst etwas

zu gute hält und in der Bezahlung

der Arbeit nicht zurückgesetzt zu

werden wünscht hinter die „Frank-

furter und Augsburger Silberhänd-

ler", deren „gegossene und schlecht

gearbeitete Bestecke mit seiner „total

geschlagen und mit doppelten Fäden

gravierten Arbeit in keine Ver-

gleichung kommen" dürften.

Indessen griff die neue Ge-

schmacksbewegung, die natürlich

immer strenger und stärker wurde,

nicht bloss in die Silberkammer ein.

Im Jahre 1802 wurden aus „Hof-

Tapisserie" und „Garde-Meuble"

zahlreiche Stoffe, Möbel, Porzellane

u. s. w. „von uralter Faqon" aus-

gesondert, und noch 1820 ging man

dem aus älteren Perioden stammen-

den Silbergerät der Kaiserzimmer,

als Tischbeschlägen, „Gueridons,

Feuerhunden, Girandoles, Spiegel-

rahmen, Piacards, Wandleuchtern"

zu Leibe und erwarb für den Erlös

— es waren 9458 Gulden und

27 Kreuzer — ein neues „Ameublement". — Bezugs-

quelle für die Empire-Gegenstände war neben Frank-

furt und Augsburg Paris, von wo man besonders

Bronzen und Porzellan bezog. So wurde 1801 leb-

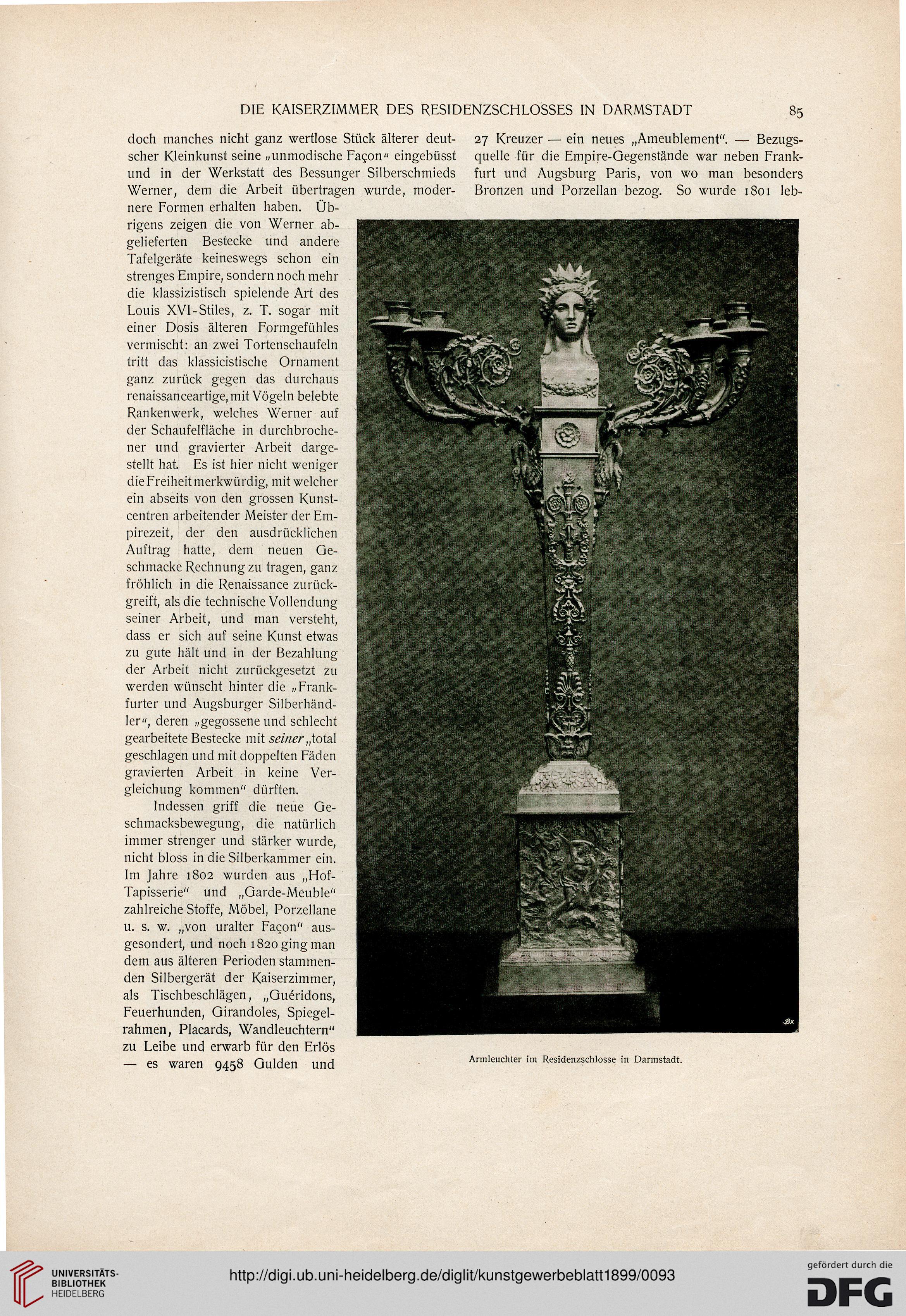

Armleuchter im Residenzschlosse in Darmstadt.

85

doch manches nicht ganz wertlose Stück älterer deut-

scher Kleinkunst seine „unmodische Faqon« eingebüsst

und in der Werkstatt des Bessunger Silberschmieds

Werner, dem die Arbeit übertragen wurde, moder-

nere Formen erhalten haben. Üb-

rigens zeigen die von Werner ab-

gelieferten Bestecke und andere

Tafelgeräte keineswegs schon ein

strenges Empire, sondern noch mehr

die klassizistisch spielende Art des

Louis XVI-Stiles, z. T. sogar mit

einer Dosis älteren Formgefühles

vermischt: an zwei Tortenschaufeln

tritt das klassicistische Ornament

ganz zurück gegen das durchaus

renaissanceartige, mit Vögeln belebte

Rankenwerk, welches Werner auf

der Schaufelfläche in durchbroche-

ner und gravierter Arbeit darge-

stellt hat. Es ist hier nicht weniger

die Freiheit merkwürdig, mit welcher

ein abseits von den grossen Kunst-

centren arbeitender Meister der Em-

pirezeit, der den ausdrücklichen

Auftrag hatte, dem neuen Ge-

schmacke Rechnung zu tragen, ganz

fröhlich in die Renaissance zurück-

greift, als die technische Vollendung

seiner Arbeit, und man versteht,

dass er sich auf seine Kunst etwas

zu gute hält und in der Bezahlung

der Arbeit nicht zurückgesetzt zu

werden wünscht hinter die „Frank-

furter und Augsburger Silberhänd-

ler", deren „gegossene und schlecht

gearbeitete Bestecke mit seiner „total

geschlagen und mit doppelten Fäden

gravierten Arbeit in keine Ver-

gleichung kommen" dürften.

Indessen griff die neue Ge-

schmacksbewegung, die natürlich

immer strenger und stärker wurde,

nicht bloss in die Silberkammer ein.

Im Jahre 1802 wurden aus „Hof-

Tapisserie" und „Garde-Meuble"

zahlreiche Stoffe, Möbel, Porzellane

u. s. w. „von uralter Faqon" aus-

gesondert, und noch 1820 ging man

dem aus älteren Perioden stammen-

den Silbergerät der Kaiserzimmer,

als Tischbeschlägen, „Gueridons,

Feuerhunden, Girandoles, Spiegel-

rahmen, Piacards, Wandleuchtern"

zu Leibe und erwarb für den Erlös

— es waren 9458 Gulden und

27 Kreuzer — ein neues „Ameublement". — Bezugs-

quelle für die Empire-Gegenstände war neben Frank-

furt und Augsburg Paris, von wo man besonders

Bronzen und Porzellan bezog. So wurde 1801 leb-

Armleuchter im Residenzschlosse in Darmstadt.