i66

DIE ENTWICKLUNG DER MÖBELFORMEN

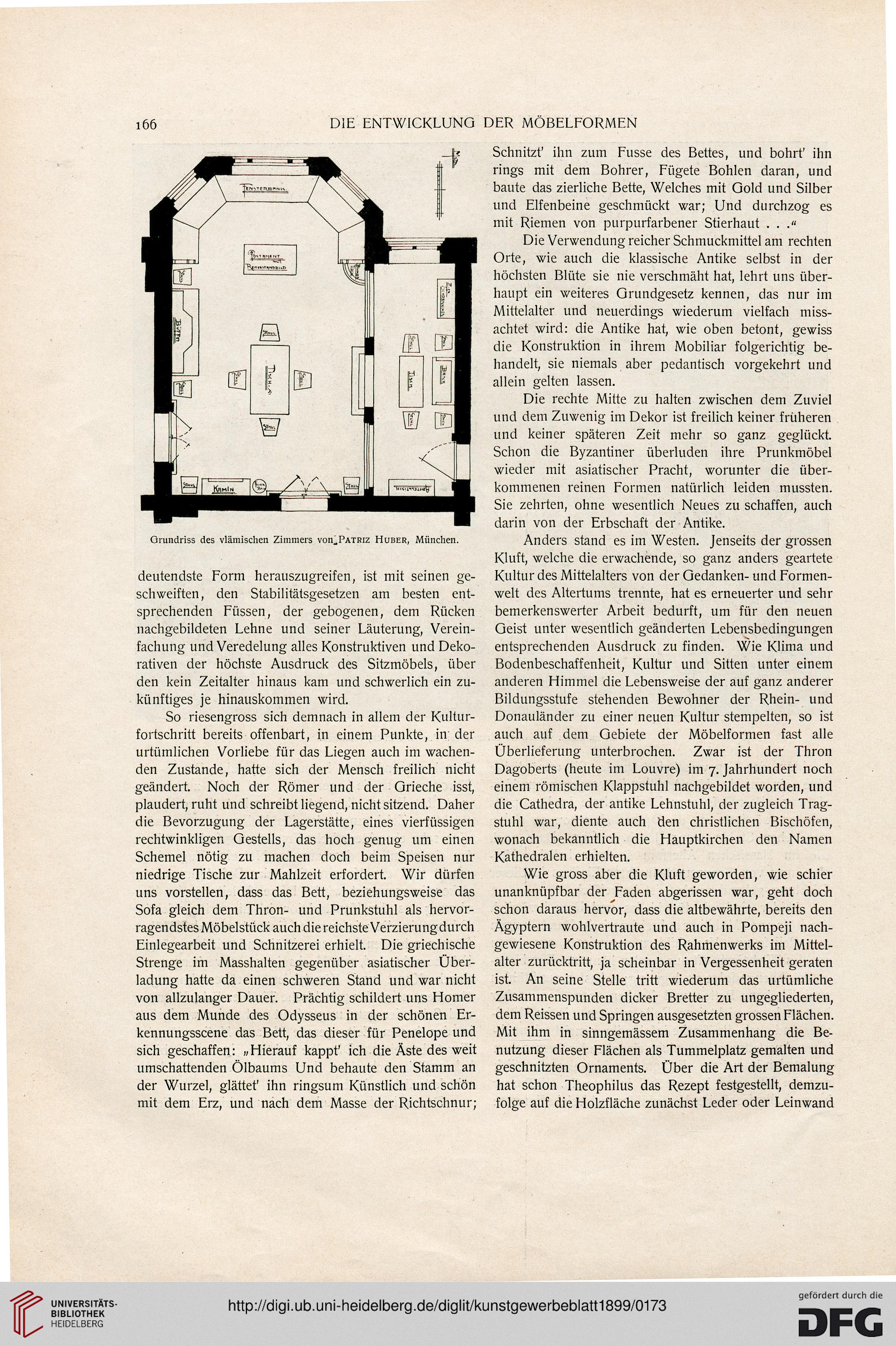

Grundriss des vlämischen Zimmers von„PATRiz Hubi:r, München.

deutendste Form herauszugreifen, ist mit seinen ge-

schweiften, den Stabilitätsgesetzen am besten ent-

sprechenden Füssen, der gebogenen, dem Rücken

nachgebildeten Lehne und seiner Läuterung, Verein-

fachung und Veredelung alles Konstruktiven und Deko-

rativen der höchste Ausdruck des Sitzmöbels, über

den kein Zeitalter hinaus kam und schwerlich ein zu-

künftiges je hinauskommen wird.

So riesengross sich demnach in allem der Kultur-

fortschritt bereits offenbart, in einem Punkte, in der

urtümlichen Vorliebe für das Liegen auch im wachen-

den Zustande, hatte sich der Mensch freilich nicht

geändert. Noch der Römer und der Grieche isst,

plaudert, ruht und schreibt liegend, nicht sitzend. Daher

die Bevorzugung der Lagerstätte, eines vierfüssigen

rechtwinkligen Gestells, das hoch genug um einen

Schemel nötig zu machen doch beim Speisen nur

niedrige Tische zur Mahlzeit erfordert. Wir dürfen

uns vorstellen, dass das Bett, beziehungsweise das

Sofa gleich dem Thron- und Prunkstuhl als hervor-

ragendstes Möbelstück auch die reichste Verzierungdurch

Einlegearbeit und Schnitzerei erhielt. Die griechische

Strenge im Masshalten gegenüber asiatischer Ober-

ladung hatte da einen schweren Stand und war nicht

von allzulanger Dauer. Prächtig schildert uns Homer

aus dem Munde des Odysseus in der schönen Er-

kennungsscene das Bett, das dieser für Penelope und

sich geschaffen: «Hierauf kappt' ich die Äste des weit

umschattenden Ölbaums Und behaute den Stamm an

der Wurzel, glättet' ihn ringsum Künstlich und schön

mit dem Erz, und nach dem Masse der Richtschnur;

Schnitzt' ihn zum Fusse des Bettes, und bohrt' ihn

rings mit dem Bohrer, Fügete Bohlen daran, und

baute das zierliche Bette, Welches mit Gold und Silber

und Elfenbeine geschmückt war; Und durchzog es

mit Riemen von purpurfarbener Stierhaut . . ."

Die Verwendung reicher Schmuckmittel am rechten

Orte, wie auch die klassische Antike selbst in der

höchsten Blüte sie nie verschmäht hat, lehrt uns über-

haupt ein weiteres Grundgesetz kennen, das nur im

Mittelalter und neuerdings wiederum vielfach miss-

achtet wird: die Antike hat, wie oben betont, gewiss

die Konstruktion in ihrem Mobiliar folgerichtig be-

handelt, sie niemals aber pedantisch vorgekehrt und

allein gelten lassen.

Die rechte Mitte zu halten zwischen dem Zuviel

und dem Zuwenig im Dekor ist freilich keiner früheren

und keiner späteren Zeit mehr so ganz geglückt.

Schon die Byzantiner überluden ihre Prunkmöbel

wieder mit asiatischer Pracht, worunter die über-

kommenen reinen Formen natürlich leiden mussten.

Sie zehrten, ohne wesentlich Neues zu schaffen, auch

darin von der Erbschaft der Antike.

Anders stand es im Westen. Jenseits der grossen

Kluft, welche die erwachende, so ganz anders geartete

Kultur des Mittelalters von der Gedanken- und Formen-

welt des Altertums trennte, hat es erneuerter und sehr

bemerkenswerter Arbeit bedurft, um für den neuen

Geist unter wesentlich geänderten Lebensbedingungen

entsprechenden Ausdruck zu finden. Wie Klima und

Bodenbeschaffenheit, Kultur und Sitten unter einem

anderen Himmel die Lebensweise der auf ganz anderer

Bildungsstufe stehenden Bewohner der Rhein- und

Donauländer zu einer neuen Kultur stempelten, so ist

auch auf dem Gebiete der Möbelformen fast alle

Überlieferung unterbrochen. Zwar ist der Thron

Dagoberts (heute im Louvre) im 7. Jahrhundert noch

einem römischen Klappstuhl nachgebildet worden, und

die Cathedra, der antike Lehnstuhl, der zugleich Trag-

stuhl war, diente auch den christlichen Bischöfen,

wonach bekanntlich die Hauptkirchen den Namen

Kathedralen erhielten.

Wie gross aber die Kluft geworden, wie schier

unanknüpfbar der Faden abgerissen war, geht doch

schon daraus hervor, dass die altbewährte, bereits den

Ägyptern wohlvertraute und auch in Pompeji nach-

gewiesene Konstruktion des Rahmenwerks im Mittel-

alter zurücktritt, ja scheinbar in Vergessenheit geraten

ist. An seine Stelle tritt wiederum das urtümliche

Zusammenspunden dicker Bretter zu ungegliederten,

dem Reissen und Springen ausgesetzten grossen Flächen.

Mit ihm in sinngemässem Zusammenhang die Be-

nutzung dieser Flächen als Tummelplatz gemalten und

geschnitzten Ornaments. Über die Art der Bemalung

hat schon Theophilus das Rezept festgestellt, demzu-

folge auf die Holzfläche zunächst Leder oder Leinwand

DIE ENTWICKLUNG DER MÖBELFORMEN

Grundriss des vlämischen Zimmers von„PATRiz Hubi:r, München.

deutendste Form herauszugreifen, ist mit seinen ge-

schweiften, den Stabilitätsgesetzen am besten ent-

sprechenden Füssen, der gebogenen, dem Rücken

nachgebildeten Lehne und seiner Läuterung, Verein-

fachung und Veredelung alles Konstruktiven und Deko-

rativen der höchste Ausdruck des Sitzmöbels, über

den kein Zeitalter hinaus kam und schwerlich ein zu-

künftiges je hinauskommen wird.

So riesengross sich demnach in allem der Kultur-

fortschritt bereits offenbart, in einem Punkte, in der

urtümlichen Vorliebe für das Liegen auch im wachen-

den Zustande, hatte sich der Mensch freilich nicht

geändert. Noch der Römer und der Grieche isst,

plaudert, ruht und schreibt liegend, nicht sitzend. Daher

die Bevorzugung der Lagerstätte, eines vierfüssigen

rechtwinkligen Gestells, das hoch genug um einen

Schemel nötig zu machen doch beim Speisen nur

niedrige Tische zur Mahlzeit erfordert. Wir dürfen

uns vorstellen, dass das Bett, beziehungsweise das

Sofa gleich dem Thron- und Prunkstuhl als hervor-

ragendstes Möbelstück auch die reichste Verzierungdurch

Einlegearbeit und Schnitzerei erhielt. Die griechische

Strenge im Masshalten gegenüber asiatischer Ober-

ladung hatte da einen schweren Stand und war nicht

von allzulanger Dauer. Prächtig schildert uns Homer

aus dem Munde des Odysseus in der schönen Er-

kennungsscene das Bett, das dieser für Penelope und

sich geschaffen: «Hierauf kappt' ich die Äste des weit

umschattenden Ölbaums Und behaute den Stamm an

der Wurzel, glättet' ihn ringsum Künstlich und schön

mit dem Erz, und nach dem Masse der Richtschnur;

Schnitzt' ihn zum Fusse des Bettes, und bohrt' ihn

rings mit dem Bohrer, Fügete Bohlen daran, und

baute das zierliche Bette, Welches mit Gold und Silber

und Elfenbeine geschmückt war; Und durchzog es

mit Riemen von purpurfarbener Stierhaut . . ."

Die Verwendung reicher Schmuckmittel am rechten

Orte, wie auch die klassische Antike selbst in der

höchsten Blüte sie nie verschmäht hat, lehrt uns über-

haupt ein weiteres Grundgesetz kennen, das nur im

Mittelalter und neuerdings wiederum vielfach miss-

achtet wird: die Antike hat, wie oben betont, gewiss

die Konstruktion in ihrem Mobiliar folgerichtig be-

handelt, sie niemals aber pedantisch vorgekehrt und

allein gelten lassen.

Die rechte Mitte zu halten zwischen dem Zuviel

und dem Zuwenig im Dekor ist freilich keiner früheren

und keiner späteren Zeit mehr so ganz geglückt.

Schon die Byzantiner überluden ihre Prunkmöbel

wieder mit asiatischer Pracht, worunter die über-

kommenen reinen Formen natürlich leiden mussten.

Sie zehrten, ohne wesentlich Neues zu schaffen, auch

darin von der Erbschaft der Antike.

Anders stand es im Westen. Jenseits der grossen

Kluft, welche die erwachende, so ganz anders geartete

Kultur des Mittelalters von der Gedanken- und Formen-

welt des Altertums trennte, hat es erneuerter und sehr

bemerkenswerter Arbeit bedurft, um für den neuen

Geist unter wesentlich geänderten Lebensbedingungen

entsprechenden Ausdruck zu finden. Wie Klima und

Bodenbeschaffenheit, Kultur und Sitten unter einem

anderen Himmel die Lebensweise der auf ganz anderer

Bildungsstufe stehenden Bewohner der Rhein- und

Donauländer zu einer neuen Kultur stempelten, so ist

auch auf dem Gebiete der Möbelformen fast alle

Überlieferung unterbrochen. Zwar ist der Thron

Dagoberts (heute im Louvre) im 7. Jahrhundert noch

einem römischen Klappstuhl nachgebildet worden, und

die Cathedra, der antike Lehnstuhl, der zugleich Trag-

stuhl war, diente auch den christlichen Bischöfen,

wonach bekanntlich die Hauptkirchen den Namen

Kathedralen erhielten.

Wie gross aber die Kluft geworden, wie schier

unanknüpfbar der Faden abgerissen war, geht doch

schon daraus hervor, dass die altbewährte, bereits den

Ägyptern wohlvertraute und auch in Pompeji nach-

gewiesene Konstruktion des Rahmenwerks im Mittel-

alter zurücktritt, ja scheinbar in Vergessenheit geraten

ist. An seine Stelle tritt wiederum das urtümliche

Zusammenspunden dicker Bretter zu ungegliederten,

dem Reissen und Springen ausgesetzten grossen Flächen.

Mit ihm in sinngemässem Zusammenhang die Be-

nutzung dieser Flächen als Tummelplatz gemalten und

geschnitzten Ornaments. Über die Art der Bemalung

hat schon Theophilus das Rezept festgestellt, demzu-

folge auf die Holzfläche zunächst Leder oder Leinwand